首页 -> 2007年第4期

强化目标意识,确保规范落实

作者:毛 文

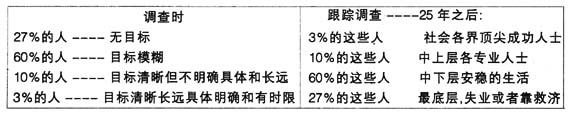

“目标”含有“标准”“指标”之意。具有一种规范色彩。目标是人生必不可少的伴侣,目标的重要性人人都认可。人有了目标,内心的力量才会找到方向。目标是成就一切的起点,它具有导向、启动、激励、凝聚、调控、制约等心理作用,它有助于人们既认识到短期也认识到长期的追求。美国哈佛大学曾对该校毕业生做过一个跟踪调查①,(见下表)调查显示:人们的智商并没有太大的区别,但目标决定行动,决定你是否成才。在这个世界上,之所以人与人如此不同,并非人们能力上有多大的区分,而在于人们目标的选择与确定。

在教学中,目标是教学的出发点和归宿。目标对于教学的价值取决于教学目标在教学中具备的多种功能。首先,它能有效指引教和学两方面。教与学要有效就须有的放矢,“的”就是师生教与学共同追求的目标,有“的”才有放“矢”的种种步骤和努力。其次,它能促使教师更合理有效地对教学方法、技术、媒体进行选择和运用。因为当教学目标确定后,教学设计者为追求目标的有效达成,就会去自觉选择和运用最合理有效的教学方法、技术、媒体比如:如果教学目标侧重知识和结果,就适宜选择接受学习,与之相应的教学方法则是教师的讲授法;如果教学目标侧重于过程或探索知识的经验,则适宜选择发现学习,与之相应的教学方法则是教师指导下的学生发现法。再次,它能指导教学结果的测量与评价。一篇课文、一个教学单元或一册课本的教学任务终结时,就需要测量和评价。那么测量和评价的标准依据什么?通常而言,只能依据事先设定的教学目标。是否达成预期的教学目标是唯一最可靠、最客观的测量和评价的标准。换言之,教学结果的测量和评价必须针对目标。如果试卷上的测试题没有针对预先设定的教学目标,那样的测量就没有了效度和信度。

教学目标正确与否,决定着教学过程的意义和价值。在实际教学中,确定目标并不难,难的是确定一个合适可行的目标。在目标确定上,人们最普遍的错误是因为好高骛远往往选择雄心勃勃、不切实际的目标。如一些缺乏经验的或能力一般的教师,他们常常会设定一些理想化程度很高的目标,如希望在很短的时间内将教学成绩有一个快速的提升,如希望通过某个新了解的教学行为去一下子改变学生的薄弱环节等等,因为目标的不切实际,其结果自然只能以失败告终。其实确定的目标是否适合的最重要的依据是能否达成。一个合适的目标应该是通过群体或个体的努力可以实现的,就像跳起来刚好能摘到果子一样。

一旦确定了合适可行的目标,我们就需要克服目标陈述的含糊性。目标陈述不能空泛、含糊,需要避免习惯采用的诸如:“树立正确的人生观和世界观”、“具有健康高尚的情感和情操”、“掌握……知识”、“认识……道理”、“进一步学习……”、“继续学习……”或“使学生……”、“提高学生……”、“培养学生……”等不可捉摸且空泛的语言表达方式,这些要求弹性太大,学生对究竟应该学习哪些知识、经受哪些训练以及学到哪一步才算“认识”、学习多少知识才算合格等是茫然不知的。在克服目标陈述的含糊性上我们可以借鉴国外的一些理论经验,如美国的行为目标理论代表马杰提出的写得好的行为目标应具有三个因素:一是说明通过教学后,学生能做什么(或说什么);二是规定学生行为产生的条件;三是规定符合要求的作业标准。比如语文教师在设定教学目标时如果陈述为“通过教学培养学生的分析能力”,这就是一个十分含糊的目标,它不能给教学及其评价提供具体指导;而按马杰提出的行为目标因素来表达,该目标需要修正:“提供报上的一篇文章,学生能将文章中陈述事实与发表议论的句子分类,至少85%的句子分析得正确。”②显然,修正后的目标陈述就很清晰具体了,它清晰地告诉人们,要求培养的分析能力意味着什么及如何观察和测量这种能力。总之,我们在设置并力图清晰表现合适可行的教学目标时就必须注重其内容真正体现学生的学习结果(包括言语信息、智慧能力、认知策略、动作技能及情感态度),注重其明确、具体以便观察和测量。

目标还需要细化和优化。目标有大小之分,例如《普通高中语文课程标准》将中学语文教学目的规定为“进一步提高学生的语文素养,使学生具有较强的语文应用能力和一定的语文审美能力、探究能力,形成良好的思想道德素质和科学文化素质,为终身学习和有个性的发展奠定基础”,这就属于中学语文教学的总的课程目标,但它需要教师和学生通过三年一步步的教学过程来达成。语文知识的掌握和语文技能的获得需要有一个长期训练的过程。不同时期的教学有不同层次的内容和要求。语文教学的课程目标必须细化为学年目标、学期目标、单元目标及课文目标。同时,中学语文知识有其自身的逻辑体系,该知识体系由若干知识群集(如语言知识、文学知识、文体知识、修辞知识等)组成,每个知识群集又包含着若干个知识点。因此,中学生学习语文知识必须由浅入深,由简入繁,循序渐进;此外,语文技能也是由不同层级的子技能构成的,而子技能的获得是技能学习的前提条件,所以,语文技能的学习也必须由部分到整体,由低级到高级,逐步累积。既然语文教学的总体目标是使学生获得一定的语文知识和语文技能,那么,这也就意味着,语文教学的总目标应该细化为一系列的子目标,将这些子目标按照学生的年龄特点和认知结构特征加以排列,在不同的学习阶段确定不同侧重点的语文教学目标,才能最终促成总目标的达成。对学期教学目标、单元教学目标教师必须清晰明确,绝不能模糊不清,一头雾水,否则,语文教学不可能避免少慢差费。

在实际教学中,注重优化目标也极为重要,因为学生在课内学到的知识或养成的能力总是有限的。现代教学论研究表明,语文学习结果是比较复杂的,可以分成知识、技能、策略、态度等不同的学习类型。受布鲁姆教育目标分类学的影响,教师在设置教学目标时常常会从认知、情感、动作技能多方面去分列,以致构成了庞杂的组合目标,眉毛胡子一把抓,自然难以有效达成应该达成的目标。只有分解而没有优化整合的目标设计是不完整的设计。学期教学目标、单元教学目标的优化整合必须突出其“部分”对于整体的独特功能,必须清晰明了并具有很强的可操作性。在具体课文的教学目标设定时,根据整体功能大于部分之和的系统论原理,制定教学目标时我们宜根据教学实际将认知、情感、动作技能等方面有机综合在具体的行为系统之中,以追求优化教学目标。例如,特级教师李元功在执教峻青的《海滨仲夏夜》时,避开了一般教师从认知、情感、动作技能方面罗列多个教学目标的固有套路,而以情感作为认知的重点设置了“依据线索

[2]