首页 -> 2007年第11期

新课程实施过程中要注重学生的心理因素

作者:徐 敏 崔 鸿 周志滨 谭文杰

[关键词]科学课程 学生兴趣 学习心理 收获

顺应当前世界各国课程改革的潮流,我国进行了新一轮课程改革,改革了九年一贯整体设置义务教育阶段的课程,构建了分科课程与综合课程相结合的课程结构,小学阶段以综合课程为主,初中阶段综合与分科并行,供地方和学校自主选择。

2004年,武汉市全面实施科学课程,全市义务教育初中学生使用武汉版《科学》教材。科学课程的实施有利于减轻学生的课业负担,提高学生的创新精神、科学研究精神及科学态度的培养,有助于学生知识的迁移和学习能力的发展,使得学生得到全面的科学方法的训练,有助于学生较为全面地关注和分析与科学技术有关的社会生活问题,获得对科学、技术与社会关系的理解,促进学生综合素质的提高。

但是科学课程的具体实施情况如何,学生在科学课程中学习情况如何?为此课题组进行了武汉初中生的科学课程学习情况调查,以期为社会各界人士提供科学课程实施的客观现状,为科学教研人员、学生、家长提供合理的参考意见,促进科学课程实施能够朝着更加健康的方向发展。

(一)调查对象与方法

1.调查的具体目标。

准确把握学校、教师对开展科学课程的具体实践方法,了解学生科学课程的学习情况。

2.调查对象。

为了获得较为客观的第一手资料,课题组随机选取了城区、城郊结合区和郊区的三所初中作为样本:武汉市洪山中学(城市)、德才中学(城郊)、莲花湖中学(郊区),并随机抽取了七年级和八年级的学生进行了调查。

3.调查方法。

问卷调查:学生问卷,采取了不记名的方式,内容涵盖了学生对科学课程的兴趣、学生在科学课程中的学习心理和方法、学生在科学课程中的收获、学生对实验课准备情况的看法、学生眼中的科学老师和学生期望的科学老师、学生眼中家长和学校老师对科学课程的态度六个方面。

抽样方法:研究对象的抽样采取分层原则和整群抽样的原则,共抽样三所学校,每所学校的每个年级随机抽取100名学生,共600名学生作为调查对象。

4.问卷的有效度。

本次问卷调查,共发放600份问卷,回收问卷594份,回收率达99%。去除无效问卷5分,共回收有效问卷588份,回收有效率达98%,符合理想的高效样本数。

(二)调查结果及分析

1.学生对科学课程的兴趣。

无论是科学课程的实施方法还是教材,都有很多区别于分科课程的优点,这些不同之处与学生的兴趣是否相符,是否有利于科学课程的实施,课题组从学生感兴趣的上课方式和课程内容两个方面进行调查。

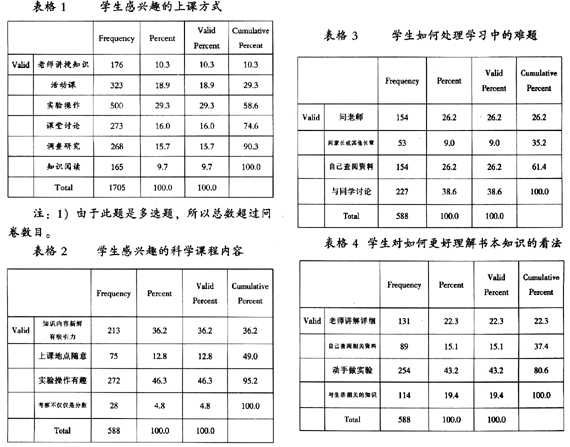

从表格1和表格2的统计数据来看,学生最喜欢的上课方式和内容都是实验操作(分别占总人数的29.3%和46.3%)。科学课程对学生发展提出的总体目标是,要求学生通过生物课程的学习,不仅能够获得生物学基本事实、概念、原理和规律等方面的基础知识,还初步具有生物学实验操作的基本技能、一定的科学探究和实践能力,养成科学思维的习惯。由此可以看出科学课程提出的目标和学生的兴趣是相互吻合的,这种一致性也是科学课程能够顺利进行下去的重要前提之一。

感兴趣程度位于实验操作之后的是课堂讨论和知识内容的新颖(分别占总人数的16.0%和36.2%)。武汉版《科学》教材的每一个内容都从“想知道”、“怎样知道”和“还想知道”三个方面展开。主要是采用提问、思考、探究、实验与交流讨论等形式,使学生体验科学探究过程、领悟科学探究的思想,学会解决问题的方法,并通过材料阅读和练习对所学内容进行拓展。由此可见,武汉版科学教材在符合课程目标的前提下,其内容和板块设计也在一定程度上提高了学生对科学课程的学习兴趣。

此外,学生还补充提出,能够亲自动手做实验、多进行课堂讨论交流、师生合作互动、科学知识与社会生活相联系、多介绍课外科学知识、课堂气氛活跃等都可以增强他们对科学课程的学习兴趣。

2.学生在科学课程中的学习心理和方法。

在这部分我们设置了三个题目,从对问题的解决、对知识的学习以及外界影响因素这三个不同角度进行调查。

学生在学习过程中遇到难题时,各有26.2%的学生选择了直接请教老师和查阅资料,仅有9.0%的学生选择请教家长和其他长辈,而有38.6%的学生选择了相互讨论(见表格3)。由此可以看出,学生解决问题开始多样化,不再以老师为主要的请教对象,转向为独立解决和相互讨论。这说明了通过科学课程的学习,学生的学习具有了自主性,初步产生了探索精神和科学探究意识,并具有一定的搜集、处理课内外信息资料的能力。学生已经发挥主观能动性,开始自觉地学习。

通过调查可以看出,43.2%的学生认为通过实验可以更好的理解书本知识(见表格4),由科学课程与学生的兴趣关系可知,这也是由学生的兴趣决定的。兴趣是最好的导师,浓厚的兴趣可以让学生在科学课程中学的更轻松,学到的知识和能力更多。

当然,并不是所有的学生都能够尽心学习科学课程,影响学生更好的学习科学课程的因素是什么呢?52.2%的学生认为是“老师讲课没有意思”这个客观原因影响了他们的学习兴趣,由这可以看出,教师在学生心目中的形象很大程度上会影响到学生上课的质量。至于科学课程还是语数外更重要对大部分学生来说不是很受关注,而同样有23.1%的学生认为是自己贪玩影响了科学课程的学习(见表格5)。

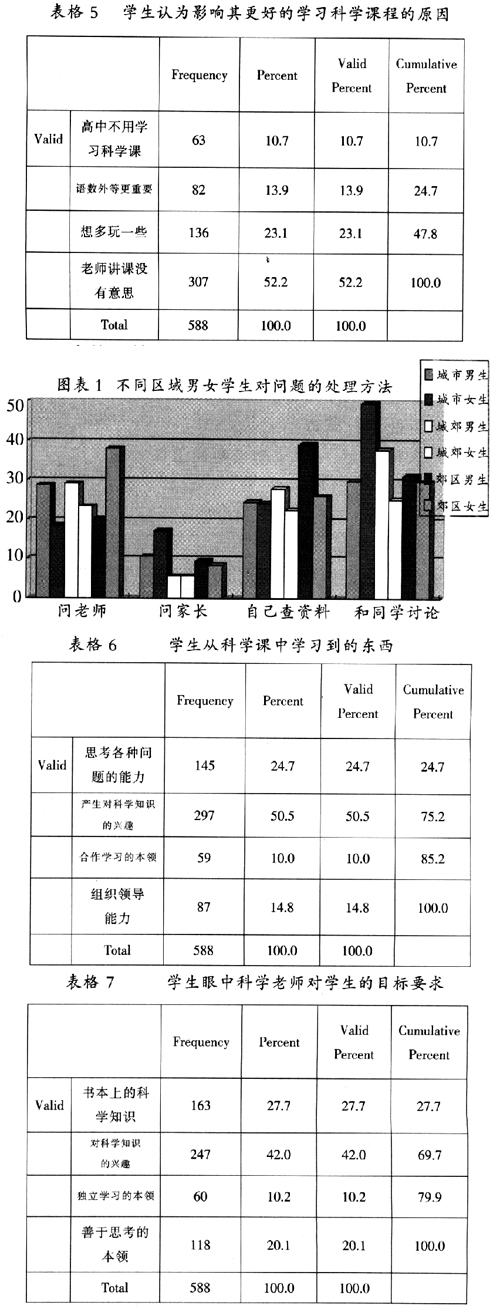

其中也有些值得我们注意的几个地方:城市女生,将近一半都选择和同学讨论的方式来解决问题,她们比其他区域的学生也更喜欢询问家长;郊区女生,37.96%依赖老师,独立学习的能力较弱,而城市女生依赖老师的比例则只有18.39%,49.43%的城市女生喜欢和同学进行讨论解决问题;郊区男生有39.19%通过自己查资料来解决难题,自主学习性较强(见图表1)。这些现象说明学生的学习习惯在某种程度上还是有一定的差异性,这就要求我们的老师在这个过程中能够给予正确引导,因材施教,使他们发挥最大的学习优势。

3.学生在科学课程中的收获。

学生对科学课有着极其浓厚的兴趣,那么学生在学习科学课的过程中学到了什么知识和技能呢,又有何收获?课题组从四个方面进行了调查。

从统计数据可以了解到,50.5%的学生都从科学课中产生了对科学知识的兴趣,而有24.7%的学生学习到了对问题的思考能力,另外有24.8%的学生获得了合作和组织领导能力(见表格6)。而对比表格7,可以看出,学生的学习效果和学生眼中老师对学生的期望基本一致。

科学课程能否服务于学生的现实生活,以及对生活中发生的现象提供科学的解释,是人们所关心的一个问题。调查结果显示,84.5%的学生认为科学课的学习是有帮助的、有用的,71.3%的学生认为科学课的知识和生活现象是有着密切的联系的(见表格8、表格9)。由此可知,科学课程并不是像有些人所认为的那样,不仅对以后的学习无用,对以后的生活也是毫无用处的。科学课程的学习让学生初步掌握了科学基本事实、概念、原理和规律等基础知识,开始关注科学知识在日常生产、生活和社会发展中的应用。从长远的角度看,学生还具有了一定的探究和实验能力,养成了科学的思维习惯,对以后的学习、工作和生活都是有很大帮助的。

[2]