首页 -> 2007年第7期

上海市残障人士社区干预工作现状的调查研究

作者:张福娟 江琴娣 陈福侠

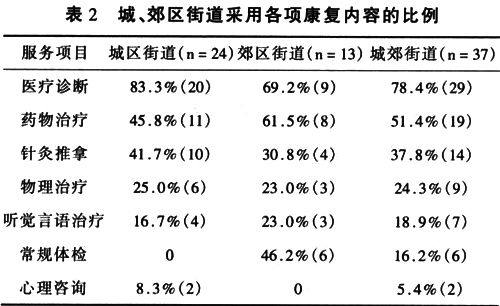

3.4 残障人士社区教育康复的情况

对残障人士进行社区教育康复方面,各个社区联系最为密切的教育单位是特殊学校和康复教育训练机构。社区提供的教育康复内容包括:认知能力、语言交往能力、生活自理能力、社会适应能力、心理健康以及家庭康复知识教育指导。目前,各街道从事教育康复的工作人员人数少则1-2人,多则3-5人,这主要和街道的规模有关;送教上门的频次,各个社区差异很大,24.3%的社区每周1-2次,64.9%的社区每月1-2次,10.8%的社区是每年1-2次。

3.5 残障人士社区家庭服务和社区活动的情况

被调查的所有街道都为残障人士提供了社区家庭服务,服务对象主要是7259户(由上海市政府组织,为7259个二老一残户提供一个小时的志愿者服务)和重残无业者;服务项目包括卫生清洁、个人护理、定期巡访、康复训练和护理支持等。在家庭服务内容的选择上,城区和郊区既有相似之处,也有不同的地方。从表3中可以看出:目前,社区提供的家庭服务比较集中在个人护理、卫生清洁和康复训练三个方面;从城郊区来看,城区各社区提供的家庭服务主要以个人护理、卫生清洁和康复训练为主,而郊区各社区除了提供个人护理和卫生清洁之外,定期巡访也是家庭服务的主要项目。

社区里有针对不同的残障人士的活动组织或协会,例如:针对智障人士而开展的“阳光之家”、针对精神障碍人士的日间康复站等,不少街道还建立了聋人协会、盲人协会等。其中,智障人士的“阳光之家”是最具代表性的活动组织,基本上每个街道都会设立1-2个,招收对象是16-35岁的智障人士(个别社区也招收一些精神障碍的人士),由专人负责,定期开展各项活动,其内容涉及文化教育、社会交往、职业技能、公益劳动、手工劳动等。同时,为了迎接2007年在上海召开的世界特奥运动会,各个街道专门设立了特奥项目的训练与比赛,以调动社区残疾人参加体育活动的积极性。

3.6 残障人士社区职业培训和就业情况

在残障人士职业培训方面,各社区的发展很不平衡,59.5%的社区提供了职业培训,24.3%的社区委托其他机构进行培训,而16.2%的社区没有提供这方面的服务。职业培训项目主要涉及电脑、家电维修、烹饪、推拿、种植、栽培以及服务行业等。在就业方面,绝大多数残疾人面临就业难的局面。少数获得就业机会的残疾人其就业渠道主要是企业、个体经营或挂靠某企事业单位,而就业群体以肢残者为主。

4 讨论

4.1 城区和郊区残疾人社区干预工作的差距

从调查结果中发现城区残疾人社区干预工作在许多方面都要好于郊区。其原因是:第一,相对于城区而言,郊区地域广阔,每个社区残疾人居住十分分散,限制了各项活动的开展;第二,在郊区居住的残疾人对社区干预工作的认识比较肤浅和简单,参加各项活动的积极性较低;第三,郊区社区干预工作人员的知识和技术水平比较低,难以满足残障人士的各种需要;第四,由于城区开展残疾人社区干预工作的时间较长,所以经验比较丰富,而郊区的各个街道社区开展这项工作时间短、经验少,有的社区这方面工作只是刚刚起步,还很不完善和规范。在进一步完善城区残疾人社区干预工作的同时,还需要从郊区的实际情况出发,探索一条适合郊区残疾人社区干预的工作模式,从而缩小城郊之间的差距。

4.2 专业人员的培训与干预的内容

社区康复(community based rehabilitation,简称CBR)是近些年来在世界上广泛流行的残疾人工作模式和方法[4]。社区康复工作需要有关的专业人员。在此次调查中,专业康复人员的缺乏是各个社区普遍面临的问题。目前,从事该项工作的主要是社区全科医生。根据各国经验,提供社区康复服务和家庭康复的最佳人员应该是社区中的全科医生,他们不仅可以与专门的康复机构、康复治疗师密切合作,而且可以充分利用广泛的家庭资源、社区资源和社会资源,实现预防、治疗、保健、康复一体化,用最少的资源产生出最好的效果、效率和效益[5]。而目前社区全科医生工作繁重、数量不足、知识和技能滞后,所以加强对全科医生的培训、提高其专业水平显得尤为重要。

助残员在社区康复工作中也起到了积极作用,但是由于他们中大部分为残疾人,文化水平低、专业知识缺乏,虽然在上岗之前接受过一些培训,主要涉及残疾类型、助残技能、助残沟通技巧、残疾人用品简介和有关残疾人的法律法规等方面的内容,但是他们了解得非常肤浅,无法满足社区残疾人的需求。所以这支队伍也需要进行专门的培训,以真正发挥他们的作用。与此同时也要积极吸纳专业的康复人员,如物理治疗师、作业治疗师、语言治疗师和心理咨询师等。而目前社区康复工作中,这类专业人员却相当匮乏,在我们所调查的社区中总共只有3名物理治疗师,2名语言治疗师和7名心理咨询师。其实在社区干预工作中,干预人员应该是多方面的,最好是医务人员、社会工作者、心理咨询师以及其他有关人员相结合,组成社区干预小组,其干预效果最佳[6]。

不同类型的残疾人需要的干预内容是有很大的区别,例如:对于偏瘫患者而言,主要是肢体运动功能的康复训练[7];对于精神残疾患者来说,心理干预是必不可少的一种手段;而有言语残疾患者需要的是言语方面的矫治和训练等等。但是,我们在调查中发现,不少街道开展的干预训练内容缺乏针对性,如有的“阳光之家”(针对智障人士开设)活动内容,主要重复智障人士原先在辅读学校学过的知识上;或者将几种残障人士(如智障和精神残疾)合在一起开展活动。

无论是专业人员的匮乏,还是干预内容针对性不强,其原因是:第一,我国目前缺乏对此类人才的培养,少数专业人员主要在康复机构任职;第二,对残疾人(主要是儿童)的干预训练都集中在学校和相关的康复机构,而社区与学校、康复机构的合作较多停留在对残疾儿童的转介上,缺乏彼此间的交流与沟通。因此,政府除了应重视对专业人员的培养之外,社区也可以选派合适的人员到医院、康复机构和高校有关专业进修学习,在结合社区实际情况的基础上,形成适合社区开展的残疾人干预内容和项目。

4.3 残障儿童的早期干预工作

在调查中了解到,在学前残障儿童早期干预方面,社区除了对预防残疾进行宣传之外,对他们的情况知之甚少,干预工作做得更少。这主要是一方面由于社区没有专业的评估诊断人员,无法及时发现残障儿童;另一方面是有的残障儿童家长不愿承认自己孩子有残疾或者不愿让周围人知道家里有残障儿童,所以社区不能及时了解到相关的情况,难以开展早期干预工作。

对于学龄残障儿童的干预,社区方面的反应是这些孩子在特殊学校接受教育与干预,不属于社区干预的对象。虽然从职能部门的管辖角度进行划分,学龄儿童的教育与干预主要由教育部门负责,但是从残障儿童发展的角度来看,家庭、学校和社区三结合教育与干预是促进他们发展的最佳途径。如果缺乏社区的支持,势必会限制这些孩子发展的最大可能性。

4.4 残疾人的职业培训和就业问题

对于残障人士的职业技能培训和扩大他们的就业渠道,一直是国家和政府下大力气开展的工作,例如:国务院办公厅转发劳动保障部等部门的《关于进一步做好残疾人劳动就业工作的若干意见》中就明确了残疾人就业的渠道以及职业技能的培训[8]。在政策的指导下,各个社区也在残疾人就业方面做了大量的工作,例如:有的社区开办了残疾人劳动服务所,为残障人士提供职业培训,推荐就业。有的没有条件开办残疾人劳动服务所,于是采用委托有关机构代培形式开展工作。在地方政府和社区的共同努力下,一部分残疾人士通过各种渠道实现了就业和再就业。而且不同残疾类型的人就业情况差异也很大,相对来说,肢体残障人士就业情况要好于智障和精神残疾人士。但是从总体上来说,实现就业的残疾人还是少数,大多数残疾人还是面临着就业难的局面。究其原因,一方面来自社会对残障人士的歧视,许多单位厂家不愿录用残疾人,另一方面来自残障人士本身,由于残疾而形成的自卑、封闭、敏感、挑剔等消极心理以及自身的残疾都严重的影响着他们和社会的接触。因此,社区还需要加大帮助残疾人就业的工作力度,充分挖掘资源,不仅在技能培训上要适应社会的需求以及符合残疾人的特点,而且还需要加强残疾人就业心理调适。