首页 -> 2005年第5期

从“斜睨”的巴黎“合理地浮起”

作者:龚 静

同样归入第二代摄影师,阿兰·弗雷谢尔(Alan Fleischer)的《刀子》、《熨斗的记忆》及《和拉·玛雅在一起的幸福日子》,已然是物体的独唱专场。纯黑背景,物体闪烁金属光泽,所不同的,是物体与人共同出场,半张人脸,背面裸露的躯体,映现于刀子或者台灯的某些局部,面目既清晰,却又模糊,边界消失于物体的深处,仿佛融为一体。这些如汉代铜镜一样的物体,反射出与人共同体验的瞬间。其实这些瞬间是日常生活里随时都发生着的,比如用勺子吃饭的时候,有心照一下,就是一张变焦的脸。还有那些亮晶晶的东西,无时不在映现我们,只是我们不知罢了。物体与人、与生活,剪不断,理还乱的。

照相机把这些瞬间创造了出来,它不是卡蒂埃—布勒松式的记录人和环境共生的瞬间,而是镜头有心的一种发现,一种再创造。图像的产生和消失,游走于现实和虚构的边缘。

这些影像产生于上个世纪八十年代的法国,当时的摄影师不怎么满足于单纯对外部世界的记录了,他们渴望创造出图像世界来。但他们的摆脱和质疑前辈之窠臼,似乎尚温情脉脉,他们只是期望超越影像的文献功能,放手进行艺术理念的贯彻,于是,有了更多的设计摆拍,而非仅仅那些“决定性的瞬间”——那是生活自然的赋予,需要你的是眼手心一致的捕捉,如此于单纯的物体里诱发造型的美感,点石成金了平常物体的艺术感觉,虽然并非这些摄影师的首创——他们的同胞杜尚早在二十世纪早期就将瓷便器送到展览会上去了。

合理地浮起

摄影家们质疑/挑战世界的伟大梦想看来在拉美特身上得到完美的实现。看到他的作品,疲累的视觉仿佛在久久的盘山之后,玛尼堆上的经幡突然斑斓眼前,山口到了。

——场景是耳熟能详的:海,海岸高楼林立,背衬一抹起伏山峦。高楼脚下,自然摩肩接踵川流不息的香江繁华。就在海面上,升起了如舟的阳台,阳台正常直立,一个男人把阑而立,眺望远方,眼底香江收尽。此时的大海高楼,却是翻转九十度角,该叫“海立面”了。而男人倒是怡然,海上风平浪静,情况一切正常。

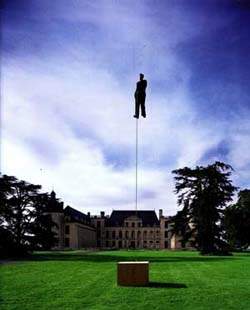

拉美特(Philippe Ramette)的图像世界似乎就是要与熟悉的世界天地拧一把劲的,图片里的男人就是他自己。在《合理的浮起》里,绳索把他高高吊起,一头直往云霄,一头却系着一个木头立方体,眼光俯视,是法国蓝瓦灰墙的古典宫殿,塔松蓊郁,草坪亮绿,世界明朗纯净,这个男人双脚垂空,点一枝烟,傲视蓝天。一派现实安稳的情景里,似乎暗暗流溢着某种随时可能突变的超现实,是时空隧道令人惊异地打开了?还是黑洞坍塌了?可是,看着,却又不为男人担心,他就应该如此悬浮着,超然而合理。谁说不能?庄子之音悠悠传来——天之苍苍,其正色邪?

没有什么不可以的。

拉美特半跪海底,珊瑚环绕,气泡随呼吸而冲上海面,不要氧气罩,不要蛙人工具,那块《合理的底座》似于海底自然生长,物体之间的挤压、铺展和投影表现得丝丝入扣。自由的悬浮、沉落、旋转,随意地改变视角方向,列子只能御风而行,而我们在拉美特的摄影中摆脱了一切“有待”,可以像他那样于垂直的盘山公路上临崖而坐,进行《合理的欣赏》;也可以在一棵树上行走,虽然谦虚地说此乃《非理性的行走》,还真对了胃口,谁不朝思暮想着飞檐走壁啊,因为不能,就只好投身武侠做梦,写的人,看的人,心知肚明,两厢合谋,共同做一把“人之非为”,比之武侠可以在文字里呼风唤雨凌虚蹈空,哪怕移身大法,哪怕古墓阴功,反正没人较这个真,过把瘾罢;可拉美特玩真的了,他图像化了这些匪夷所思,在图像里挑战地心引力,挑战人之限制,人就是走在墙壁上了,反过身伫立跳板上了,一个《偶然的转折》,《重力的倒置》实在自然而然。

自然是意料之外的惊喜,会心之时,竟然是全然地认同,拉美特的影像仿佛轻而易举地创造了一个“合理”的时空,在现实之内生成,却焕然一笑,似一种不可能的飞翔,裹挟着我们跳出一回“界外”。

更持红烛赏流霞

虽然只是法国摄影家的历史传承,却也概全了摄影的历史和现实风貌。读图时代的当下,摄影家的称呼怎么嗅着都暧昧起来,每个人都可以随手拍下他眼中的影像,影像也时刻增殖着,镜头—快门的向度似乎已然不能满足影像人的雄心和勇气,突破的边界在哪里?除了继续着“决定性瞬间”,录像、多媒体、雕塑、舞台艺术、装置等等被纳入视野,摄影已然不那么纯粹了,或者说它时刻渴望着观念和技术的双重“加持”。

或许,技术的进步和普及似乎使摄影家失去了一种“专业资本”的荣耀,玩偶的“宴会”敌不过分分秒秒之图像的饕餮,艺术家倒正可释然,充分释放人之身心,恰和艺术本意。倘若一心诠释,一意表达,一径欲震惊人的视觉,飞翔于图像之海洋,若另一位法国当代摄影家纪尧姆之《巴黎·燃烧的灌木》,黑色背景的屏幕上,一棵灌木充分地立体地妖娆地燃烧着,至星星之火,至灰烬点点,影像的盛宴依然流觞曲水,川流不息。从观看瞬间的现实,到欣赏情景剧般的影像空间,乃至形式感极强的纯粹视觉,观者如我,终究还是从嚼蜡中锤炼了视觉神经,乃至通感训练,继续影像生存。谁让我们的六根不净呢。

同样以制作摄影擅长的皮埃尔和吉尔有幅《传说》,月色夜空,金发碧眼的和服女子端坐花环,衬着影影绰绰的和风建筑,疑似异国情调之仙女下凡来。——好比影像的寓言,瞬间停止了,是时间的碎片,竟缀起时间的记忆,或者虚拟了想象的现实。

不禁想起李商隐的《花下醉》:

寻芳不觉醉流霞,

倚树沉眠日已斜。

客散酒醒深夜后,

更持红烛赏残花。

[1]