>>> 2008年第3期

正定洪济寺、舍利寺相关文物综述

作者:刘友恒 郭玲娣 樊瑞平

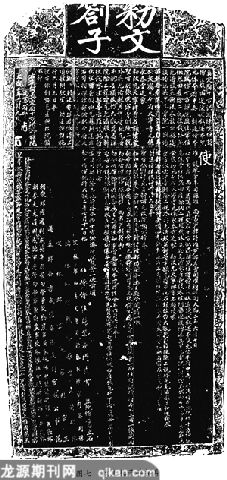

该碑据说20世纪70年代发现于正定县西北城墙基下,1983年12月15日正定县文物保管所自正定车站街一居民家中征集,现存隆兴寺内。

碑为青石质,身首一石。现碑首自额字以上缺失,残高152.3厘米,宽72厘米,厚21厘米,座佚。碑额阴刻正书“敕文札子”2行4字,额两侧刻牡丹花纹,碑身周边刻云气、海水、波浪纹。碑文分上、下两部分,间以双阴线,上部高24.5厘米,下部高97厘米。上部刻宋大观二年(1108年)六月九日尚书省付真定府十方洪济禅院的敕文札子,计27行,满行21字,共267字(含二押)。下部刻大观二年七月十八日就尚书省敕文上奏、下达及施行的说明公文,共25行,满行50字,其中一行59字,计717字。碑文均为行书,完整无缺(图七)。上部碑文如下:

“真定府十方洪济禅院住持」僧法琼状近陈状叙述本院」元系本府申奏朝廷将本」院改作十方禅院应系常住」供众田产除二税役钱外并」免诸般差科后来被州县逐」旋增添与甲乙寺院一例均」摊伏念本院物产荒薄难为安众窃见本府天宁寺元系」永泰寺近蒙」敕改充天宁禅寺名额续蒙」圣旨与依崇宁寺例除二税」外与免诸般差科等欲乞将」本院名额改作大观万寿禅」院除二税外乞免诸般差科」役钱承礼部告示难议施行」伏望特垂悯恤乞赐判送左」右司指挥礼部捡取本府天」宁寺改赐名额及免差料(应为“科”)体」例赴朝廷看详若依得上」项体例欲望朝廷指挥施」行六月六日奉」圣旨依例许免差料(应为“科”)改院额」不行」右札付真定府十方洪济禅院」尚书省印(押)」大观二年六月九日(押)”

从宋代起,寺院有甲乙徒弟院、十方住持院之分。甲乙徒弟院即碑文所称“甲乙寺院”,是由自己所度弟子轮流住持、甲乙而传者,其住持是一种师资相承的世袭制;十方住持院系公请诸方名宿住持,略称“十方院”。当时十方禅院可免除二税及诸般差科,而甲乙寺院则要缴纳税赋。从碑文可知,洪济寺原非十方院,系经真定府申奏宋廷后改的,但具体时间不详,当在此札文之前。另从碑文可知,原永泰寺于大观二年蒙敕改充天宁禅寺,此记为正定城内八大寺院之一的天宁寺的沿革提供了重要的文字依据。

此札虽仅200余字,却提供了洪济寺、天宁寺沿革和宋代赋税制度等方面的重要史料,甚为难得。

下部碑文如下:

“使」准提举常平司牒准尚书户部符准户部左曹开准祠部开大观二年六月七日」敕中书省尚书省送到真定府十方洪济禅院住持僧法琼状近陈状叙述本院元系本府申奏朝廷将本院改作十方禅院」应系常住供众田产除纳二税役钱外并与免诸般差科后来被州县逐旋增添与甲乙寺院一例均摊伏念本院物产荒薄难为」安众切见本府天宁寺元系永泰寺近蒙敕改充天宁禅寺名额续蒙」圣旨依崇宁寺例除二税外与免诸般差科等事欲乞将本院名额改作大观万寿禅院除二税外乞免诸般差科役钱承」礼部告示难议施行伏望特垂悯恤乞赐判送左右司指挥礼部捡取本府天宁寺改赐名额及免差科体例欲望」朝廷指挥施行六月六日奉」圣旨依例许免差科所乞改院额不行奉」敕如右牒到奉行前批六月九日午时付礼部仍关合属去处今关请一依」敕命指挥仍关合属去处及右曹照会除已施行外所有乞免役钱不属左曹今关请照会一面任自施行符本司主者一依关内」敕命指挥施行牒请详尚书户部符内」敕命指挥施行仍关合属去处并据知事僧普圆状本院昨于今年六月六日奉」圣旨二税外依例许免诸般差科役钱切缘本府行唐县、赵州、高邑、赞皇县界各有常住供众田产欲乞行下逐处照会庶得遵依」圣旨施行者」右使司契勘除已施行外今贴十方洪济禅院照会一依前项」敕命指挥施行大观二年七月十八日帖住持传法赐紫沙门法琼书监院僧普圆立石」文林郎知真定府司录参军权察判签判孙」儒林郎行观察推官武骑尉陈」文林郎试观察判官王」通直郎签书成德军节度判官厅公事范」朝散郎权通判成德军府管句学事兼劝农事兼察视保甲骁骑尉赐绯鱼袋郎」朝奉大夫通判成德军府管句学事兼劝农事兼察视保甲骁骑尉赐绯鱼袋齐」降授承事郎权发遣河北西路提点刑狱公事兼本路劝农提举河渠公事兼提举保甲权真定府路安抚使兼马步军都总管兼知成德军府事借绯虞」皇弟永兴成德等军节度管内观察处置等使守太尉开府仪同三司雍州牧兼真定牧食邑一千户实封三百户上柱国燕王”

文始之“使”字特大,横向占据两行的位置,字高相当三字,应系碑文后主事官员题名最后一位“皇弟永兴、成德等军节度管内观察处置等使……上柱国燕王”之简称。第二行涉及官署有提举常平司、尚书户部、户部左曹、祠部,另外还涉及牒、符、关、帖等各种不同的文书,对研究宋代职官制度及相关的官式文书有一定的资料价值。

该碑刻工为段概,其名字位于下部碑文首行“使”字下端。正定另存有北宋大观年间《真定府开元寺重修三门之记》碑,亦署“段概”名,推测他在宋末正定一带是有一定影响的石工。

书丹者、立石僧无考。主事官员中前八位史书无载。最后一位“燕王”,《宋史》有传,但传中的燕王赵俣历任官职与碑文所记不符,而其同母弟越王赵则与之相符。赵,宋神宗十二子,初授武成军节度使,检校太尉、祁国公;哲宗朝加开府仪同三司,封永宁郡王、睦王;徽宗朝进封定王、邓王、越王;靖康元年,迁太师,授永兴、成德军节度使,雍州真定牧。此碑可校《宋史》之误。

倒数第二位“降授承事郎……兼知成德军府事借绯虞”应为虞奕。虞奕,《宋史》有传,传曰:奕字纯臣,第进士,崇宁年间提举河北西路常平,提点刑狱,后迁光禄卿,户部侍郎。史书中未涉“真定府路安抚使兼马步军都总管兼知成德军府事”之职。

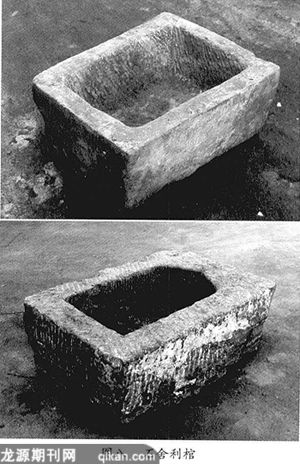

3、石舍利棺

二石棺征集于正定城内西北街,据了解出土于洪济寺西南数十米处。均无盖,且制作较粗。其中一棺为汉白玉石质,上宽下窄,除外侧面加工为平面外,余均作毛面。上宽42厘米,下宽36.5厘米,棺身长53.5厘米,高24厘米,棺内深16厘米,口沿厚5.5厘米。另一棺为青石质,外侧面及内槽均作毛面,内槽呈尖拱龛形。上宽35厘米,下宽37厘米,棺身长49.5厘米,高20厘米,棺内深13厘米,口沿厚7厘米(图八)。二棺均无刻铭,且发现时舍利及随葬物品均已不存,但据说同一地点曾出土过刻有“大观”年号的石棺,同时其与1998年临济村西南出土的两具宋代中晚期石舍利棺相类,可确认为宋代石舍利棺。

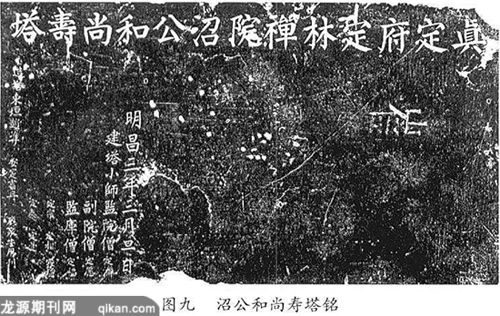

4、真定府定林禅院沼公和尚寿塔铭

于1996年9月28日征集。据调查,该塔铭曾砌于北城墙基下,上世纪70年代拆除城墙时发现,并由附近一农户运至家中。

此塔铭为青石质。长80厘米,高45厘米,厚12厘米,除正面磨平刻字外,余皆为毛面。正面上端自右而左刻楷书大字“真定府定林禅院沼公和尚寿塔”,下部右侧空,竖刻小字6行集中于左侧,为:“明昌三年三月旦日,建塔小师监院僧定济,副院僧定愿,监库僧定福、定宗、定相、定□、定泰、定曼,造塔东垣赵准,安书丹,鹿泉牛用刊。”(图九)

此刻石系金明昌三年(1192年)真定府定林禅院监院僧、副院僧、监库僧等8人为该寺院沼公和尚所建寿塔之塔铭。造塔僧人前冠以“小师”,可见沼公和尚当为一位功绩不凡的僧人。

据清光绪版《正定县志·寺院》所附“洪济寺”条记,十方定林禅院系洪济寺之别院。另《常山贞石志》收录有《真定府十方定林禅院第四代传法住持赐紫沙门通法大师塔铭》,当时该塔铭位于正定府治西北后寺大殿后。综合上述所记,定林禅院为一座十方寺院,其位置在正定城内西北角洪济寺、舍利寺一带。此塔铭原嵌在该寺的沼公和尚寿塔上,后塔坍,散落的塔铭在明代拓建城时被砌筑于城墙基处。

塔铭所涉僧职有监院、副院、监库。监院系监寺之旧称,宋宗赜《龟镜文》云:“……荷负众僧故有监院。”副院当为监院之副。《龟镜文》中未见监库之职,但有库头一职,“为众僧出纳,故有库头”,监库职掌当与库头相近[2]。

造塔人赵准的籍贯写作“东垣”,按《汉书·地理志》,常山郡真定县故称东垣,此处系采用古地名。刊石者鹿泉牛用,曾刊刻过金大定三年(1163年)《真定广净院记》碑。

5.真定路十方万岁禅寺庄产碑

20世纪70年代发现于正定中学。为青石质,首身一石,现残缺严重,下部佚失,上半部残高177厘米,且有裂纹数道。额部阴刻篆书“真定路十方万岁禅寺庄产碑”4行12字,碑文缺失严重。因另有专文考释,故略。

按《正定县志》记,洪济寺、舍利寺原为一寺,后因殿宇颓废,遂有前、后寺之称;金为十方定林院,元为万岁禅院,盖寺之别院。然而现存的洪济寺《敕文札子》碑、十方万岁禅院庄产碑及《常山贞石志》收录的金十方定林通鉴法师塔铭中均未提及上述寺院之间的关系,而收入《常山贞石志》的万岁禅寺、定林禅寺的碑刻,其当时的位置确与舍利寺、洪济寺的位置相吻合,故它们之间的关系有待进一步考证。

————————

[1]樊瑞平、郭玲娣:《河北正定舍利寺塔基地宫清理简报》,《文物》1999年4期。

[2]转引自中国佛教协会编:《中国佛教》第二辑,知识出版社,1989年。

〔责任编辑:成彩虹〕

[1]