>>> 2007年第6期

河北磁县赵王庙隋代摩崖造像

作者:赵立春

四

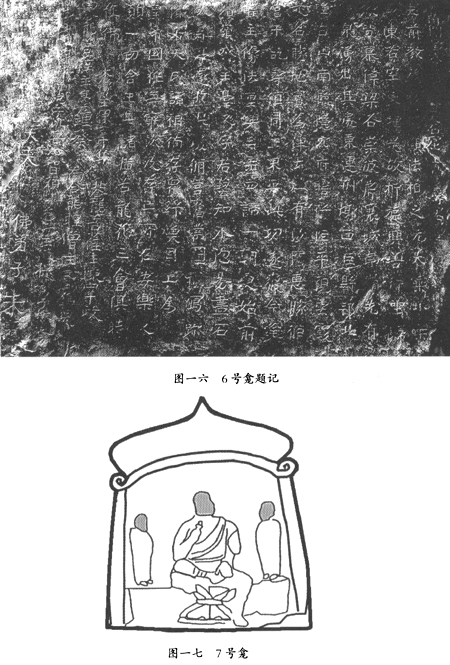

赵王庙摩崖造像题记中还有两处需要引起注意的。

其一,题记中提到“大石窟主台又字君艺”。“台又”当为复姓,后简化为“台”姓。台君艺史书无载,僧传中也没有其相关记载,但此人却是“大石窟主”。在赵王庙乃至邺下所属的范围内,至今保留下来的北齐至隋代的石窟寺有南北响堂石窟、水浴寺石窟、娲皇宫石窟、安阳小南海石窟、灵泉寺石窟等等,而能够称为“大石窟寺”的只有北响堂石窟。北响堂石窟原名鼓山石窟,又叫石窟寺,是北齐开凿的规模最大的石窟寺。据《续高僧传》记载,北齐天保三年(552年),文宣帝下诏于邺城西南八十里的龙山南麓构建云门寺,请僧稠住持,并让他兼任石窟大寺主[6]。温玉成先生曾指出,僧稠兼任的石窟大寺主即是北响堂石窟[7]。那么,赵王庙摩崖造像题记中的“大石窟”会不会就是北响堂石窟?“大石窟主台又字君艺”会不会是继僧稠之后的隋代北响堂石窟寺的寺主呢?

其二,题记中提到的“邑主孝才”。“邑主孝才”在史书中也找不到任何记载,但在涉县林旺石窟的隋代碑记中曾出现“孝才”的名字。林旺石窟开凿于北齐,续凿于隋开皇七年(587年)[8],较多地流露出受响堂风格的影响。林旺石窟与赵王庙摩崖造像的情形十分相似,也是有邑义共同出资续凿的,主要成员来自距离南响堂不远的原临水县正、临水功曹等社会中层的官僚阶级,邑主为陈孝谦。林旺石窟碑记的最后有“长侄孝则、孝友,息孝才、孝密、孝”的落款,显然,赵王庙摩崖造像邑主孝才也参与了林旺石窟的造像活动。从赵王庙邑主“孝才”与林旺石窟都邑主“(陈)孝谦”的字面上看,他们也许存在一定的家族关系。这说明,以孝才为邑主的赵王庙佛教造像组织和以陈孝谦为主的林旺佛教造像组织是两个相互交叉而又独立存在的邑义,他们是北齐末到隋初活跃在邺下的两个民间佛教信仰和佛教造像群体,这两个邑义与响堂都有密切的关系。

综上所述,赵王庙摩崖造像的发现,对研究隋代佛教信仰、佛教组织,以及对进一步研究邺下佛教和响堂山石窟又补充了新的资料。

在考察和撰写本文过程中,得到磁县文物保管所赵学峰所长的指教,特此鸣谢。

摄影:王志远

绘图:赵立春

————————

[1]梁银景:《隋代佛教窟龛研究》,文物出版社,2004年。书中对中国东部、西部隋代造像进行了较全面的研究,但从其调查来看,也很难找到善跏趺坐的隋代佛像。在西部地区的须弥山以及敦煌石窟中,善跏趺坐式的多是菩萨像。

[2][4]山西省古建筑保护研究所、北京大学考古学系石窟调查组:《山西平定开河寺石窟》,《文物》1997年1期。

[3]颜娟英:《北齐禅观窟的图像考——从小南海到响堂山》,[日]京都《东方学报》70.1998年,第413~417页。

[5]南响堂1、2窟窟门外两侧龛内原也为力士像,现南1窟门外两龛被两身坐佛覆盖,南2窟门外两龛被隋刻《滏山石窟之碑》覆盖,两窟的龛顶部均保留有力士像飘扬的宝缯痕迹。这说明,这两处力士像可能是在北周武帝灭佛中被毁坏,到隋代复修时被改刻的。

[6]《续高僧传》卷16《僧稠传》。

[7]温玉成:《中国石窟与文化艺术》,上海美术出版社,1993年。

[8]林旺石窟位于河北邯郸西部的涉县固新镇林旺村东侧2公里许,现仅存石窟一座,窟内主尊佛像毁坏严重,在窟门外两侧各有一座大碑,窟外立面为塔形龛。笔者曾经对林旺石窟进行过调查,调查报告见《河北涉县林旺石窟调查》,待刊。

〔责任编辑:许潞梅〕