>>> 2007年第6期

河北磁县赵王庙隋代摩崖造像

作者:赵立春

8号龛:位于7号龛的右侧,高65厘米,深30厘米,为一方形空龛。龛上部有一圆拱形刻线,龛后壁有明显凿痕,龛的下部及右侧都有明显的挖凿痕迹。

后代遗迹:赵王庙摩崖石刻区的上部还有一个人字形凹槽,凹槽下面均匀分布着五个方形和近圆形的凹洞。从这些遗迹看,人字形凹槽当为后人为保护这些石刻而修建的一座硬山顶的建筑物。摩崖石刻前面的田地里还掩埋有半块残碑,字迹漫漶,仔细辨认可知是《重修赵王庙碑记》,当为明清之后的重修记载。

二

赵王庙摩崖造像所在地的岔口村旧属河北磁县,地处磁县的最西部。由于地处偏僻,赵王庙摩崖造像鲜为人知,以致在民国三十年编纂的《增修磁县县志》中也找不到任何文字记载,在学术界更是少有人知。

赵王庙摩崖造像现存有4号龛和6号龛两处题记,此外在2号龛和3号龛旁也各有一处平整的壁面,可能也是为镌刻题记所为,可惜无文字。4号龛下的题记漫漶不清,似为后代补刻。6号龛下方题记为我们确定赵王庙摩崖造像的年代提供了重要的依据。从这处题记可知,赵王庙摩崖造像最早由北齐沙门惠胜草创,工程尚未竣工便遭遇“周主东平”,营修工程被迫停止。隋朝开皇六年(586年),大石窟主台又君艺又在惠胜原来的基础上进行修葺,形成现在的规模。按碑中所记“周主东平”,当是指北周武帝的灭齐。史书记载,北周武帝于建德六年(577年)正月攻入邺都(临漳),二月完全灭齐。沙门惠胜在此地第一次营建石窟的工程当是在这个时候停工的,一直到7年之后,也就是到了隋朝开皇六年(586年),大石窟主台又君艺才在惠胜原来的基础上进行了第二次修葺。

从赵王庙的现存遗迹很难分辨出北齐惠胜第一次的造像情况,现存的7个造像佛龛从雕刻风格来看,都应该属于隋代。

在经历了北周武帝的灭佛运动之后,隋代佛教开始复苏,佛教造像活动也逐渐多了起来,仅在晋冀鲁豫地区就有山东驼山石窟(第2窟)、云门山第1、2窟、济南千佛山、玉函山,河南安阳大住圣窟、洛阳龙门石窟隋代佛龛、沁阳千佛洞、博爱石佛滩隋代摩崖,山西平定开河寺、太原天龙山第8窟,河北元氏封龙山3号窟、曲阳八会寺、北响堂第2窟、南响堂山隋代佛龛、涉县林旺石窟等10多处隋代佛教造像遗迹。赵王庙摩崖造像所处位置与南、北响堂石窟相距约20公里,与北齐都城邺城相距约40多公里,都属于邺城周边辐射地区。北齐之时,邺城不仅是全国的政治中心,同时也是佛教中心,北齐历代皇帝都崇尚佛教,仅在邺城就有寺院4千余所,僧尼8万余众,佛教文化发展可谓鼎盛。所以,在邺城周边地区留下了诸如南北响堂石窟、水浴寺石窟、安阳小南海石窟等颇具影响的北齐佛教遗迹。大象二年(580年),杨坚下令将邺城烧毁,邺城自此彻底失去了政治中心的地位,但其作为佛教中心的地位并没有随着邺城的消逝而迅即灭亡。隋开皇四年(584年),在北周武帝灭佛运动中惨遭破坏的南响堂石窟已经恢复了佛教造像活动,其后在有隋一朝的30余年里,仅南、北响堂就雕凿了大小龛像60余处,可见,邺城地区在隋代虽然失去了政治中心的地位,但佛教及其佛教艺术的发展仍得到一定程度上的延伸。赵王庙隋代摩崖造像的发现,更为研究邺城地区隋代佛教状况提供了实物资料。

题记中所记载的台又君艺、大像主陈宰集、北龛菩萨主陈宰政、南龛菩萨主台钟葵,以及邑子王波提、邑子张道方和大夫佛弟子朱宝、南龛圣僧主台□□、邑主孝才等,在史书中均找不到任何记载。题记中提到的沙门惠胜、比丘尼智颜,在僧传中也没有记载。这说明,在赵王庙出资兴建寺庙和开窟造像的信众群体,可能在有隋一朝,他们的社会身份并不太高,不足以写入正史。从这处石窟的规模来看,这批信众可能为社会的中下阶层,这从另一方面反映出,在北齐时期以皇家贵族为主要出资人的开窟造像群体,到了隋代已逐步向社会中层或中下层人士发展。

三

由于地处邺城周边的特殊地理位置,赵王庙摩崖造像在造像风格、凿龛样式、造像题材上明显继承了邺下佛教造像的特征。

在造像风格上,赵王庙摩崖造像较多地流露出邺下风格的共性。主尊体态浑圆,衣纹刻线简洁疏朗,着双领下垂式大衣;菩萨腹部微隆,宝缯贴体下垂,披帛自肩侧绕于身前自臂内侧贴体下垂等等,均表现出邺下隋代造像的普遍作法。

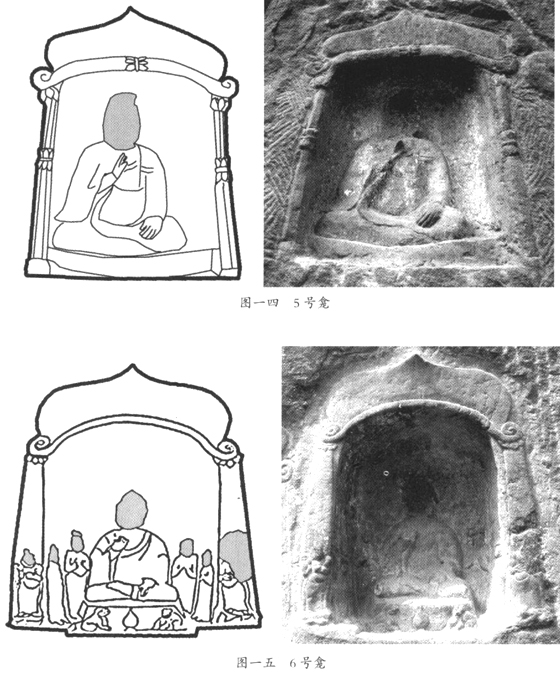

在凿龛样式上,响堂山隋代流行的圆拱尖楣形龛(如南响堂6~5龛、1~48龛等)在赵王庙摩崖造像中仍是主流(如赵王庙1~7号龛)。此外,在圆拱尖楣龛的基础上演变发展出来的在圆拱及龛柱上装饰束莲的龛形在赵王庙摩崖造像中也有出现(赵王庙5号龛)。

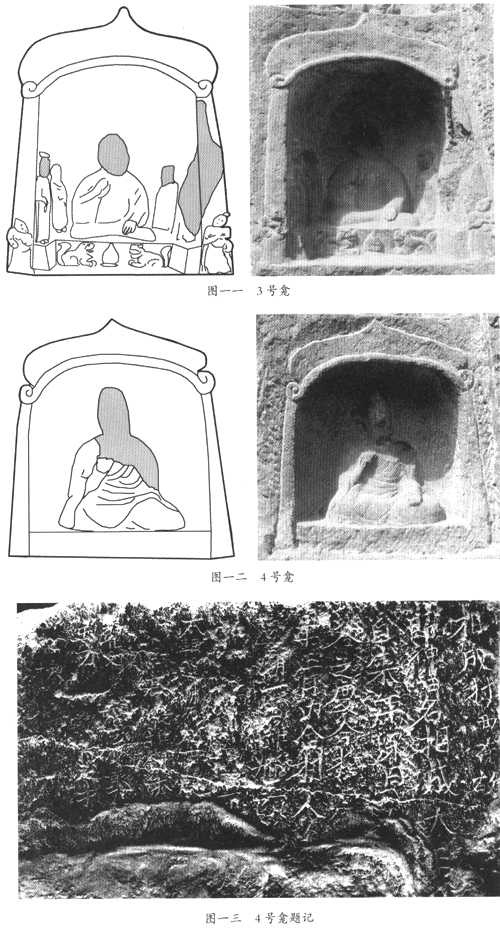

在造像题材上,赵王庙摩崖造像也基本延续了北齐邺下造像普遍流行的题材,如1号龛的释迦像,在响堂山北齐开凿的南1、南5、南7,北响堂北洞、中洞、南洞中都有出现。位于南响堂6号窟门外的隋开皇四年开凿的佛龛,以及南1、南4门外壁面上的隋龛,也大量沿用了同类题材。2号龛的主尊造像为一善跏趺坐佛(倚坐像),这类造像在晋冀鲁豫地区隋代开凿的诸多龛窟中较少出现[1],但在响堂山北齐造像中较为流行,如南5右壁龛主尊、南7左壁龛主尊、北响堂北洞中心方柱左侧龛主尊等,这类坐式的佛像一般被认为是弥勒像,赵王庙2号龛倚坐弥勒像显然是受响堂山北齐造像的影响。7号龛主尊造像为一半跏坐像。半跏坐像在北齐的响堂山也较为流行,如北响堂北洞中心方柱右侧的主尊像,在南响堂第二窟中心柱左侧壁与窟室后壁的八尊像组合中,最后一尊也为半跏坐像,南响堂1窟内前壁窟门上方右侧也有一尊半跏坐像。此外,山西开河寺隋代开皇元年雕凿的大佛也为半跏坐式[2]。这类造像题材也被学术界认定为弥勒像[3]。但两种坐式的弥勒像同时出现在一处却很少见,值得进一步研究。

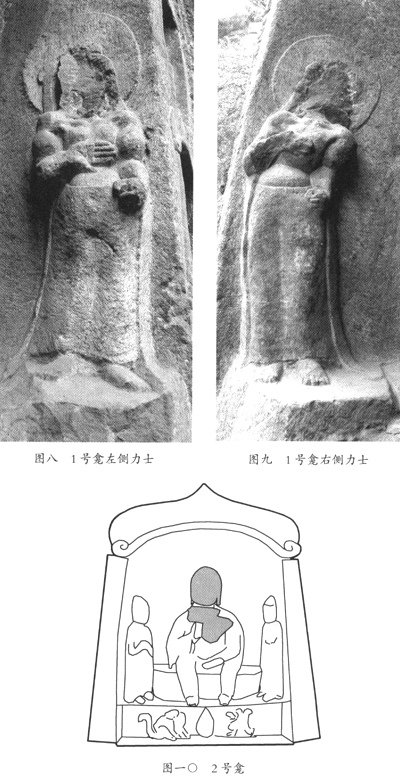

赵王庙摩崖造像的造像组合除延续了隋代邺下一贯流行的一佛二菩萨、一佛二弟子二菩萨组合外,还出现了一些新的组合方式。如一佛(4、5号龛)、一佛二弟子(2号龛)、一佛二弟子二菩萨外加二力士(3、6号龛)、一佛二弟子四菩萨二力士(1号龛)(见附表)。这些新样式在响堂山隋代造像中没有发现。响堂山隋代窟龛普遍使用的造像组合为一佛二菩萨、一佛二弟子二菩萨两种式样。山西开河寺隋代摩崖大佛曾出现一佛二弟子四菩萨的七身组合[4],而赵王庙摩崖造像1号龛则是一佛二弟子四菩萨二力士的一铺九身组合,而且将力士像安置在与弟子、菩萨相等的高度。3号龛和6号龛则是在普遍流行的一佛二弟子二菩萨五身组合基础上,也增加了两尊力士像,安置在龛外的两侧,实际与龛内的一佛二弟子二菩萨形成了一铺七身的新的造像组合方式。这两种组合方式可能是受响堂山北齐洞窟的影响,如南响堂6窟,窟内前壁甬门两侧的基坛上就有两身力士,这是力士与菩萨、弟子等同安置在基坛上的较早实例。除南响堂6窟力士在基坛上之外,响堂山其它洞窟中的力士多是在窟门外的两侧,如南响堂1窟、2窟、7窟,北响堂刻经洞等[5]。力士像在响堂北齐造像中十分流行,很显然,具有护法作用的力士像在响堂北齐时期很具地位,然而到了响堂的隋代窟龛中,力士像却突然消失,找不到一例,而在赵王庙摩崖造像中,响堂北齐的这种做法却得到了充分的继承。由此可见,赵王庙摩崖造像似乎与响堂有着某种特殊的渊源关系,这个问题值得注意和研究。