>>> 2007年第6期

中国古代的轮轴机械制陶

作者:李文杰

二、 轮轴机械制陶的原理和意义

先说慢轮制陶:慢轮制陶是人类第一次利用轮轴机械制陶,慢轮装置是原始的轮轴机械(参见图九)。轮盘与泥料(或坯体)的重量之和是阻力,可用P表示,轴的半径是阻力臂,可用r表示,制陶者所用的力量是动力,可用F表示,轮盘的半径是动力臂,可用R表示。根据力矩原理,Pr=FR,由于R明显大于r,F必然小于P。与利用无轴的垫板制陶相比,利用慢轮制陶可以省力的原因就在于此。慢轮制陶的普及,提高了制陶手工业的劳动生产率。慢轮装置的缺点是:车筒直接与车桩(车轴)接触,由于接触面大,摩擦力也大,限制了轮盘的转速,因此在慢轮装置上只能采用泥片筑成法或泥条筑成法成型,属于手制范畴,不可能将泥料直接拉坯成型,这是慢轮装置原始性的具体表现。

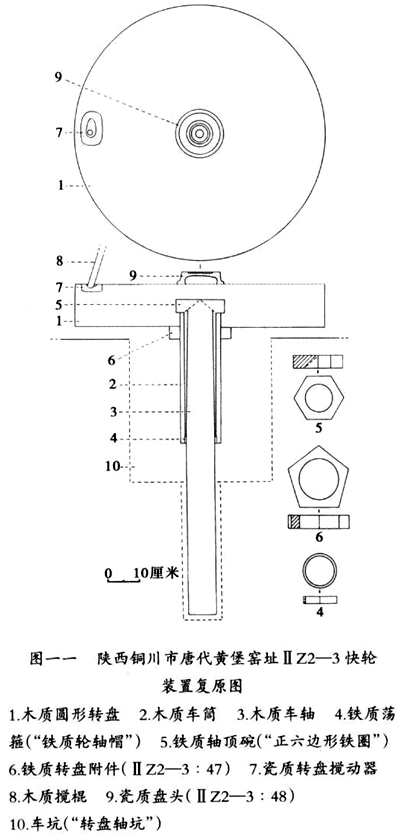

再说快轮制陶:快轮装置是由慢轮装置改进而成的,是先进的轮轴机械(参见图一一)。快轮装置与慢轮装置的根本区别在于:车筒内壁没有直接与车轴接触,只有安装在车筒内壁的荡箍和轴顶碗与车轴接触,由于接触面很小,旋转时产生的摩擦力也很小,因此惯性力很大,旋转速度很快,而且能维持较长的旋转时间。快轮的操作方法是:用脚蹬转盘,使其产生初速度,然后用搅棍搅动转盘,使其产生加速度。转盘快速旋转是拉坯成型的先决条件。

泥料的可塑性是坯体成型工艺的基础,所谓可塑性系指泥料在外力作用下发生形变而不破裂,失去外力后仍然保持变化之后的形状的性质。泥料的可塑性只发生在某一适宜的含水量范围内。笔者通过调查传统的制陶技术得知:快轮拉坯成型时,泥料的含水量为26%~25%;泥料在作快速旋转运动时受到手的作用力,产生形变的速度快,效果好,可以充分体现泥料的可塑性。形变速度快、效果好是快轮拉坯成型的显著优点,是快轮装置先进性的具体表现。

快轮拉坯成型在很大程度上提高了制陶手工业的劳动生产率,是社会生产力发展水平提高的标志之一。

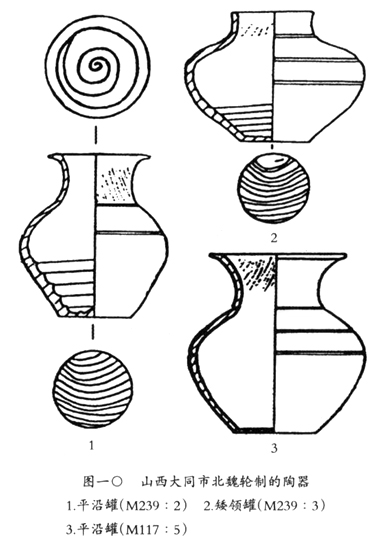

三、 快轮制陶的直接证据

直接证据只有两个:一个是螺旋式拉坯指痕,这是常见的痕迹。所谓螺(下转55页)(上接11页)旋式就好像螺壳内壁的阴螺旋纹那样,从正面看为凹槽与棱脊相间,从剖面看为一段段弧线相连接;所谓拉坯系指利用轮盘快速旋转所产生的惯性力将泥料直接提拉成坯体,在泥料与坯体之间没有经过泥条或泥片等中间环节;所谓指痕是手指的前端从坯体表面压过时遗留的痕迹,而不是用工具刮削坯体表面时遗留的痕迹。另一个是麻花状扭转皱纹,这是不常见的现象,只有细心观察才能够看到。这种皱纹是在拉坯过程中自然而然地产生的,不是用工具刮削或用手抹而产生的。至于外底的偏心涡纹不是轮制陶器特有的现象,有些手制陶器的外底也有偏心涡纹,因此偏心涡纹不能作为快轮制陶的直接证据,只能作为旁证。

————————

[1]中国社会科学院考古研究所、广西壮族自治区文物工作队、桂林甑皮岩遗址博物馆、桂林市文物工作队:《桂林甑皮岩》,文物出版社,2003年。

[2][3][4][5]河南省文物考古研究所:《舞阳贾湖》(下卷),科学出版社,1999年。

[6][9][12][13][15]李文杰:《中国古代制陶工艺研究》,科学出版社,1996年。

[7]中国社会科学院考古研究所:《中国考古学中碳十四年代数据集(1965~1991)》,文物出版社,1991年。

[8]中国科学院考古研究所山东队:《山东曲阜西夏侯遗址第一次发掘报告》,《考古学报》1964年2期。

[10]上海市文物保管委员会:《崧泽——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,1987年。

[11]上海市文物管理委员会:《福泉山——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,2000年。

[14]中国社会科学院考古研究所:《胶县三里河》,文物出版社,1988年。

[16][17]山西大学历史文化学院、山西省考古研究所、大同市博物馆:《大同南郊北魏墓群》,科学出版社,2006年。

[18]陕西省考古研究所:《唐代黄堡窑址》,文物出版社,1992年。

〔责任编辑:成彩虹〕