|

格局:后象的形状和大小;定位;定位对格局的一般依赖;一般原理:场构成格局的主要方向;由格局的构成而引起的自我定位;在我们的各种例子中一般原理的应用:不变因素;自我定位的特例。格局的恒常性:方向,大小和形状的恒常性。知觉恒常性理论:形状恒常性;大小恒常性;白色和颜色的恒常性。

格局

在上一章中,我们提议对事物和格局(frameworks)进行讨论,并把图形-背景的清晰度(figure-ground

articulation)作为那个更为一般问题的一个部分。现在,我们可以进行概括了,以格局为开端,并在结束时补充我们的事物理论。

一切知觉组织都是格局内的组织

现在,我们将证明,一切知觉组织(perceptual

organization)都是格局内的组织,或者说,一切知觉组织都依赖于格局内的构造,藉此证明格局的一些显著方面。

关于我们的证明,我们可以重新继续我们在上一章里中断的线索。在上一章里,我们就图形对其背景的功能性依赖作了一些说明。根据这些说明,我们看到一个小的图形形状如何依赖于它得以显现的背景。同样的事实也能够借助后象(after-im-age)来加以说明。如果把一个圆的后象投射到一个正面不相等的平面上,那么后象将呈现为椭圆。

后象的形状和大小

对于形状来说为正确的东西,对于大小来说也同样是正确的,一个后象的大小是该后象被投射之距离的函数。这种关系也有赖于投射的方向,我们已经在第三章中讨论过,相对于水平线来说,线的高度越大,其大小就越小。但是,除了这个主要因素之外,还有一些次要的因素,它们有赖于形状和后象本身的清晰度。这些次要因素妨碍了后象大小和距离的严格比例(pro-portionality),一种由埃默特(Emmert)发现的比例,一种在逼真意像的调查中起很大作用的比例。

后象的大小所依赖的背景之距离不是客观的或地理的距离(geographical

distance),而是现象的或行为的距离(phenomenal orbehavioural

distance),对我们当前的目的而言,这是更为重要的事情。弗兰克夫人(Mrs.Frank)受沃克曼(Volkmann)早期实验的影响,在1923年的一个实验中,让她的被试将后象投射在一个平面上,从而在该平面上形成一个关于深的隧道的透视图。接着,后象的大小随着投射于其上的那张纸上的位置而变化;如果它投射在纸上的位置与隧道附近的部分相一致,那么,它就相当地小,如果它投射在纸上的位置与隧道远离的部分相一致,那么,它就相当地大,得出的扩大倍数之比为3:1。毫不奇怪,众所周知的视错觉(optical

illusion)现象也显示了同样的结果。在这样一条隧道里所画的两个客观上相等的物体,较近的那个物体看上去会显得较小。

定位

但是,格局也会对定位(localization)产生影响。确实,如果没有稳定的格局,也就不会有稳定的定位,这是一个对空间知觉理论(theory of

space

perception)来说颇为基本的事实。让我们简要地描述一下海林(Hering)的部位化理论,以便发展我们的论点。在他的理论中,视网膜的每个点都有一对明确的空间值(space

values),一个高度值和一个宽度值(height and breadth val-ue),它们与方向相对应,在这个方向上,任何点都会出现,只要将头部竖起,双眼便会沿一个水平面的中央聚焦于一个无限遥远的点上。于是,视网膜中央便将具有“正前方向”的空间值,也就是说,宽度值和高度值都将等于零。垂直地处于上方或下方的点,除了负的和正的高度值以外,其宽度值仍将为零,如果正值是指这些点出现在下方,负值是指这些点出现在正前方向的那个点的上方的话。同理,在中心左右呈水平状的点,其高度值为零,朝着左右两边,其宽度值不断增加。最后,在这一理论中,视网膜的不一致为每个点提供一个深度值(depth

value)。我们将在后面讨论深度知觉理论,所以,我们暂且把自己限于前两个维度上。

那么,如何检验这种凝视的视网膜点的空间值理论呢?威塔塞克(Witasek)是这一理论的坚定信奉者,他于1910年建议进行下列实验。让你的被试置于一个完全黑暗的房间里,在被试面前安置一个光点,作为他的凝视点。然后,将若干不同的光点一个接一个地在被试面前呈示,并要求被试指明这些不同的光点出现的方向。在威塔塞克看来,这种实验是必要的,因为它并不完全遵循海林的理论,即认为一个视网膜点的高度值和宽度值随着它们离开中心的距离而成比例地增加。也许,这种关系并不简单,换句话说,视网膜点的现象空间值系统不是一幅标记这些点的几何学位置的地图。由此可见,把一根垂直线与一根水平线相比较,对垂直线的众所周知的过高估计,在这种理论中可由下列假设来解释,即高度值比宽度值增加得更快。

现在,让我们回到威塔塞克的实验上去。该实验从未真正实施过,原因很简单:因为它无法实施。如果你在一个只见一个光点的完全黑暗的房间里呆上一段时间,那么,这个光点不久便会以飘忽不定的方式开始在房间里到处游动,游动范围可以达到90度。在这期间,凝视达到相当完善的程度,那怕是轻微的眼睛抖动也不会产生。吉尔福德和达伦巴哈(Guilford

and Dal-lenbach)曾证明,当光点游动范围在1度以下时,眼睛对光点的凝视会产生这种轻微的眼睛抖动。这些“游动”运动(auto-kineticmovements)证明,没有凝视的视网膜值属于视网膜点;它们在一个格局中产生部位化,但是,当这种格局丧失以后,便不再产生定位。这种对游动运动的解释是由下述事实所证实的,在对这些游动运动作连续观察以后,我们实验中仍保留着的格局的其余部分也开始丧失其稳定性;例如,观察者脚下的地板和他所坐的椅子都开始晃动了。

定位对格局的一般依赖

游动运动是对一般空间格局的存在和功能性效应的深刻证明,但是,这种格局的运作充斥着我们的整个经验。通过一根垂线,可以在我们眼睛的垂直子午线上投射一根线,如果我站在这根线的前面,并笔直地向前望去的话;或者,用一根水平线,在我们的眼睛上投射一根线,如果这根线正好在我书桌上的那张纸上,而我正好俯视那张桌子的话。同样,也可以用处于垂直和水平两者之间的任何一个位置上的一根线进行投射。而且,一般说来,我可按照实际情况看到这根线是垂直的、水平的或倾斜的。当然,我们知道,线的实际位置不可能对线的现象位置产生任何一种直接的影响;我们排除了对下列问题的这种“首选答案”,该问题是:为什么事物像看上去的那样(第三章,见边码pp.77-80)。此刻,我们把注意力集中在以下事实上,同样的部位刺激可以引起大量不同的定位,而且,反过来说,不同的刺激也可以产生同样的定位;我只需抬起和转动我的眼睛,在我面前纸上的线将投射到视网膜的新区域上,然而,还是像先前一样,那根线出现在同样的部位上。如果我把头转向垂线外面,那么,先前投射在垂直的视网膜线上的同样客观的线条,现在将聚焦于倾斜的视网膜线上,而且像以前一样,继续出现于空间上。我们毋须讨论由经典的海林理论说明了的这种方式,我们将把这一结果用于我们的格局理论。

在任何一个特定的时刻,我们视网膜上的垂线将引起一些现象线,它们部分垂直,部分水平,而且往往部分倾斜。此外,正如我们已经指出的那样,在视网膜上经常倾斜的线,像在“正常”条件下产生自垂直线的结果那样,也产生同样的结果。可是,另一方面,当视网膜上的一根垂线在行为环境中产生了一根垂线时,则一根非垂直的线不会被视作垂直线,除非在那个包含着非垂直线的场部分之内有一些特殊的因素在起作用。正因如此,如果一条倾斜的视网膜线使我们见到一条垂线的话,那么,一条垂直的视网膜线将会使我们见到一条斜线。因此,尽管视网膜线的方向是共同决定(codetermines)行为线方向的一个因素,但它不是一个由其自身来作用的因素。

两个问题

我们现在正在处理两个问题。尽管这两个问题彼此密切相关,然而还是可以区分的:(1)等同方向的视网膜线将会同时产生不同方向的行为线;(2)相同的视网膜线,在不同条件下,也就是在不同时间里,将引起不同的行为线。

让我们就这两种情形举一些例子。对于第一种情形,可供我们选择的例子如此多样,致使我们难以选择。在我面前的书桌上有若干册书;它们的边缘是垂直的,而且,如果我的头部保持笔直的话,则这些边缘便会投射到垂直的视网膜线上。在这些书的前面有一支铅笔,它朝向于我;铅笔的位置是这样的,当书的边缘投射到垂直的视网膜线上时,铅笔也是如此。为了简便起见,我省略了那本台历,它可以作为客观线的例子,也就是投射在垂直的视网膜线上的既非水平又非垂直的客观线。

我们已经提供过有关第二种情形的例子。一俟我们的头部倾斜时,垂直线便不再投射到垂直的视网膜线上,以前看上去垂直的物体将继续被看作呈垂直状态,只要我们不是耽在一间完全黑暗的房间里,在这房间里,一根垂直的发光线是唯一可以见到的物体。

我们把另一个十分重要的例子归功于威特海默(Wertheimer,1912年)。一面镜子能以这样一种方式容易地被倾斜,结果,实际上垂直线意像将被投射到倾斜的视网膜线上去。一名观察者通过一根管子注视这面镜子,这根管子把在镜子外面可见的一切环境部分从视野中排除出去,观察者通过这面镜子观察房间以及房间里发生的一切。开始时,房间显得乱七八糟。从镜子里看到,人们在倾斜的地板上行走,物体以斜线形式纷纷落到地板上。但是,过了一会儿,这间“镜中的房间”将会一切正常;地板重新呈水平状,物体的坠落路线又呈垂直。

理论意义

那么,这些事实有何理论意义呢?关于我们第一个问题的事实清楚地表明,一根垂线所产生的现象方向(phenomenal direc-tion)有赖于整个视野组织。我们的现象空间充斥着三维的物体和面。正常条件下的线,其本身并不是线,而是属于(或邻接于)这些物体的面的线,或属于(或邻接于)限制我们空间的面的线。因此,这些线在其方向和其他一些方面将受制于这些事物或事物所属的面。用另外一种方式来表述,便是:根据点或线来构建知觉空间是一项无效劳动,也就是说,根据点或线来构建“空间感觉”(space

sensation)是一项无效劳动;我们再次发现,视觉空间只能被解释为场组织的产物。

一般原理:场构成格局的主要方向

为我们第二个问题所提供的例子把我们引向这种一般的陈述之外,并直接涉及到格局。于是我们必须询问,为什么镜中的世界会对它自身进行矫正?在镜中的世界里,在它矫正了自身以后,组织如在现实世界中一样,同样的事物在同样的关系中被见到。不过,只有一个特征发生了改变,也就是说,视网膜线和现象线之间的关系发生了改变。这种变化的原理可作如下描述:尽管与看上去垂直的物体相应的视网膜上的线在一个例子中是垂直的,而在另一个例子中是倾斜的,然而,组织的主线(main

lines of organization)在两个例子中仍被视作是空间的主要方向(main directions of

space)。这些主要方向是垂直的和水平的,并具有其两个主要方向,在“正常的位置”中是正面平行和箭头状的。因此,水平的背景平面,以及位于其上的垂直平面,决定了我们的格局。在视网膜上没有任何一根明确的线具有将这种格局提供给我们的功能;更为确切地说,这是整个组织的主线的功能。由此可见,轮廓具有形成事物的单方面功能,但不是空间格局,它通过决定主要方向具有形成后者(空间格局)的功能。

对于为什么镜中的世界能进行自我纠正的问题,其答案已包含在我们的上述结论中。当我们乍一瞥镜子时,组织的主线并不在空间的主要方向中被见到;地板是斜的,垂直的物体也是倾斜的。情况肯定如此,因为在我们开始见到镜中世界时,我们仍处于我们的正常的格局中,在这种格局中,垂直的视网膜线产生垂直的物体线。因此,按照先前得出的关系(参见边码p.214),非垂直的视网膜线(它们与镜子反映的物体的垂直轮廓相一致)不可能呈现垂直状态。但是,这种旧的正常格局在镜中世界里得不到支持,而且,没有这种支持,其本身便无法维持下去。用于取代的是,新的组织主线起到了创造格局的作用:镜中世界对它自身进行矫正。这种矫正的结果原则上与我们第四章讨论过的彩色同质场(coloured

homogeneous

field)的结果是一样的。在这两种情形的任何一种情形里,新经验的问世肯定不同于它的后续阶段,在这两种情形里,我们必须考虑刺激的时间过程以及它的空间分布。

由格局的构成而引起的自我定位

关于另一个例子,我只能简要地提一下。这个例子将解释相似的论点。让我们根据同样的论点画两张关于房间的透视图。在一张透视图中,我们面向房间的墙壁,在另一张透视图中,我们稍稍转身,以便我们的脸不再与墙壁平行,我们的眼睛则朝向墙壁的另一部分。这两张透视图是不一致的,而且,相应地说,我们关于房间的视网膜意像,在不同的可见部分的上方,将是不一致的。然而,我们还是见到同样的房间,也就是说,我们的行为环境仍将保持相同;但是,作为经验的一个数据,我们自己在行为环境中的位置将有所不同。我们必须再次超越环境,必须把自我包括在完整的描述之中。现在,我们看到(我们在非视觉的背景前发现的东西),视觉格局如同对行为环境中的物体来说是一种格局一样,对我们的自我来说也是一种格局。

但是,我们的例子须作详尽研究。在两种情形的任何一种情形中,作为我们组织之场的外部条件,我们在自己的视网膜上具有光和颜色的某种分布,它们在两种情形里是不同的。这种差异可以通过不同形状的两个房间来产生,也就是面对主要墙壁时看两个不同形状的房间。在这些条件下,该房间将提供像我们从倾斜位置上看到普通房间一样的投射,也即该房间有点奇怪。因此,问题便成为:为什么我们会在倾斜的位置上见到一个普通的房间,而在正常的位置上却见到奇怪的房间呢?

经验主义解释再次被排斥

传统的心理学,以及吸收许多传统心理学知识的门外汉,将回答道:这是因为,通过经验,我们了解自己的房间。于是,我们可以提出下列问题,当我们获得这种知识的唯一的视觉源泉是视网膜意像时,我们是如何成功地了解我们自己的房间的呢?我不想展开这一论争。读者可以通过亲自实施这种办法来检测他对这种反经验主义论点的理解。读者可以记住我们头部和身体的连续运动,并扪心自问下列问题,为什么从纯粹的经验主义观点出发,正面的平行位置应当成为正常的位置。我将引证一些观察来证明自己的论点,这些观察是与经验主义解释完全抵触的。我们都知道,树木、电线杆、房屋都是垂直站立的。如果一个人坐火车沿山间铁道旅行,铁轨以相当陡的坡度上升,那么这个人从窗外望去便会惊奇地发现,在世界的这些奇怪部分中,树木沿垂直方向以合理的角度生长看,而且,为了与树木保持一致,人们也用同样奇异的方式竖立电线杆和建造他们的房屋。我在最近的一篇论文中(1932年a),报道了另外一个特别引人注目的例子:“在卡尤加湖(Lake

Cayuga)的西边,距离水平面约200来英尺的地方,在朝湖边稍稍倾斜的广阔草地上屹立着一幢公共建筑物。对于每个人来说,这幢建筑物看上去以一种十分引人注目的方式向离开湖的方向倾斜。”

在我们的各种例子中一般原理的应用:不变因素

我们将拒绝把经验主义理论作为我们对格局的一种最终解释,但是,我们并不认为经验对它丝毫没有影响。这是因为,在我们目前的知识状况下,这种主张是没有保证的。在我们摆脱了经验主义偏见以后,我们在上述的例子中发现了一个十分简单的原理:行为环境的场部分,作为我们一般的空间格局的一部分,呈现出一种主要的空间方向。让我们看一下该原理在我们的例子中意指什么。当我们通过山间火车的车窗向外望去时,这扇窗便成为空间格局,而且呈现出正常的水平一垂直方向。通过窗子看到的物体轮廓并不与窗框直角相交。因此,如果窗框看上去是水平的话,那么,这些物体看上去便不是垂直的,而是在上坡时斜着离我们远去,在下坡时则迎着我们而来。如果图72提供的有关车窗和电线杆实际位置的图画稍稍有点夸张的话,那么,它同时也表明了,当车窗成为格局,而且被水平一垂直地定向时,为什么电线杆看上去不可能呈垂直方向。人们应做的是,把这张图转过来,使窗的底边保持水平;于是,电线杆就会倾向右边,正如在我们的图画里,车窗向左边倾斜一般。电线杆和窗框之间的角度决定了这两个物体彼此之间的相对定位(relative

localization),而它们的绝对定位(absolute

localization)则受制于形成空间格局的那些场部分。如果有人将头伸出窗外,那么电线杆便会立即看上去呈垂直状态;当这个人一面看着那根电线杆,一面把头缩回来时,电线杆仍然保持垂直,可是车窗和整个车厢则是倾斜的。在这两种情境中的一个因素是“不变因素”(invariant),也就是背景和物体之间的角度。

若把同样的原理用于卡尤加湖西岸的房屋,也是很容易的。这里,大草坪提供了背景,从而看上去呈水平状态,而草坪上面的房屋反而呈倾斜状了。人们只需将图73稍稍转动一下,使代表倾斜草坪的那条背景线变成水平状,然后看看发生什么情况就可以了。

我们发现,同样的原理(自然涉及其他一些不变因素)也适用于颜色场和运动场:刺激分布的相对特性决定行为世界中物体和事件的相对特性,但是,后者的绝对特性有赖于一个新因素,这个新因素在我们的空间格局例子中是朝着主要空间方向的这种格局的应力(stress)。

自我定位的特例

我们的原理也适用于房间的例子,即当我们看到房间与墙壁平行或倾斜时的例子。这个例子比我们的上述例子更加复杂,因为它除了方向以外,还涉及其他东西。这个例子中的两个变量是:房间的形状和对于房间来说自我的位置。当我们呈直角地面对房间时,我们看到正常的房间,它具有垂直和水平方向,而我们自己在房间里也处于正常位置。可是,一俟视网膜刺激发生变化,我们也会看到形状古怪的房间,它具有倾斜的侧面,而我们自己也处于倾斜的位置上。如果F代表格局,E代表自我,指数n代表正常,指数a代表异常,那么,我们便可以用如下公式来表示所有不同的可能性:

FnEn-FaEa。当然,前项的选择是经常实现的选择:鉴于那种理由,看来也不包括任何问题。但是,一俟我们了解还存在着无数其他的可能性(这些其他的可能性都用FaEa来表示),那么,我们便可以看到这种正常情况也与异常情况一样需要作出解释了。在这种情况下,解释也是特别简单的:格局是正常的,而且,我们知道,一种格局趋向于朝正常方向发展,而自我的位置也是正常的,那就是说,从自我角度看,所谓“正前方向”是指与格局的主要平面之一呈正交状态(perpendicular

to)。于是,两种方向系统(一种是由格局施加的方向系统,另一种是有赖于自我的方向系统)在这种情形里发生重合。这两种方向系统之间的冲突可能会明显地干扰我们“正前方”的方向,因为它不仅受制于我们自我的位置,而且也可能受制于格局,受制于这种格局的箭状方向,而不是我们自己的方向;实际上,甚至后一种决定因素也是模棱两可的,它可以指我们的眼睛,我们的头部,或我们的躯干系统。G.E.缪勒(1917年)是第一个建立这些不同的定位系统的人。我将引证一个十分引人注目的例子,即关于客观的和“以自我为中心的”正前方向相冲突的例子,这个例子之所以具有重要性,是因为它同时表明视觉格局并不是一种单单对视觉物体来说的格局。我的证明也是从听觉实验中得到的。被试的任务是判断来自正前方向的一种噪音。为了了解这一点,我们必须知道究竟是什么东西决定了左边或右边声音的定位。自冯·霍恩博斯特尔(Van

Horn-bostel)和威特海默的独创性发现以来,有关这个课题已经产生了大量的文献。但是,最初发现的那些事实仍然未被触及。声音的左右定位有赖于时间差别,声波依靠这种时间差别到达两耳,定位发生在先听到声音的耳朵一侧,而朝向中线的角度便不断增加,至少在第一个近似值中,随着这种领先的量按比例地增加。结果,当时差等于零时,一种声音将在正前方听到,也就是说,当两耳同时听到时,说明声音在正前方。了解了这一点以后,我们便可以做一个简单的实验了。先发出一种恒常的或反复发生的噪音,这种声音通过一组管乐器分别让两耳听到,它为每一只耳朵准备一种可变的曲调,例如一只长号的曲调。只要这两组管乐器发出同样的声盲,那么,观察者的两耳也将同时受到刺激,他将从正前方听到声音。现在,如果把左边的长号移开,那么与右耳相比,声音到达观察者左耳所花的时间将大大地推迟,结果,观察者将听到向着右边传递的声音。现在,开始我们的实验:我们把一只长号安置在某个位置上,以便我们的观察者可以在某个角度上听到声音;然后,我们要求观察者将另一只长号移开一些,直到他在中央位置上听到声音为止,也就是在正前方听到声音为止。这可以很精确地完成。经过一些练习以后,一名优秀观察者的平均误差将不会超过半厘米,也就是说,他将长号移至一个位置上,这个位置距离另一只长号的任何一个方向平均不超过半厘米。让我们暂停一下,以便对这项成就作出评价。空气中声音的速度为330米/秒=33000厘米/秒。平均1/2厘米的误差是指,当观察者听到正前方的声音时,两个通道之间的差异可能是1/2厘米。那么,根据时间又意味着什么?

c=s/t,t=s/c,t=0.5/33000秒=0.015毫秒

这一精确性是令人惊讶的,但是它有赖于一个条件,也就是,观察者必须面对房间中的一堵墙,以直角方向端坐着。如果观察者不这样做的话,他们的精确性将会遭受损失,在许多情形中,甚至当他们在观察期间闭起双眼时也会这样。客观精确性的丧失将伴随着主观自信性的丧失。我在战时工作期间,曾通过数千次这样的测量而获得了丰富的经验,但是,我仍然无法闭起眼睛工作,当我在房间里的位置处于不正常状况时,我无法找到良好的“来自正前方”的听觉。

在阐述了这一段题外话以后,让我们重新回到FnEn的例子上来。Fn是F(格局)的最稳定形式,从而是最容易产生的。在这种情况下,Fn需要En(自我)。因为变量F和E是紧密地结合在一起的,两者的结合方式与先前例子中所阐释的一样,是背景和物体两种方向的结合。我们可以这样说,在一切可能的组织中,由于各自的刺激分布,F和E之间的关系是不变的,正像格局和物体线条之间的角度是不变的一样。

格局趋向正常性的倾向

现在,我们转向第二种情况,也即当我们在房间里的位置处于不正常时,我们对房间的知觉。这时,我们需要三个公式去描述一切可能的组织:

FnEa-FaEa-FaEn,在这三个公式中,中间一个公式构成了大量的情形。这里,F和E再一次结合在一起,不过,由于条件的改变,F和E的结合方式与它们以前的结合方式有所不同。第一个公式再次得到实现,格局保持正常,自我却异常了。这种情况恰好可与卡尤加湖边的建筑物相比,那里的格局是正常的,可是格局上的物体,也就是建筑物,却变得倾斜了。如果O代表物体,那么这个例子可以用三个公式来表示:

FnOa-FaOa-FaOn

最后一个公式反映了“实际的知觉”,建筑物呈现出垂直状态,而背景则倾斜。因此,趋向正常性(normality)的倾向是一种格局的倾向,而格局里面的自我和物体则受制于格局以及格局与其内容的不变联结,这里的内容意指物体和自我。

正常性和频率

迄今为止,我们在描述的和功能的意义上,而不是在统计的意义上,使用了“正常定向”(normal

orientation)这个术语。对我们来说,所谓正常的情况并不是十分频繁地得以实现的情况。然而,看来我们的正常定向倒是十分频繁的定向,因为它是我们自发地假设的一种定向;我们往往具有一种倾向,使我们的椅子和沙发与墙壁平行,当我们意欲对任何事物进行调查时,我们往往直接面对这些事物。但是,这个“正常”的统计方面远非“正常”的功能方面的原因,而是“正常”的结果。运用上面介绍的象征手法,我们可以说:

FnEn是一切可能的组织中最稳定的。而且,由于这样的组织一般可以通过我们的身体运动来实现,所以,如果没有其他场力来阻止这类运动的话,这类运动仍将发生。于是,正常就成为最经常的,原因在于它的正常性,但是,它也由于其最高频率而不成其为正常的——这是与这两对概念的许多讨论相关的一个观察,而且对于把正常实证地还原为统计的平均数是绝对的致命。

格局的恒常性:方向、大小和形状的恒常性

我们可以把上述讨论的结果用另一种方式来描述,这种方式我们将在有关“活动”(Action)的一章中,详加阐释。我们发现,我们的眼睛、头部和身体等运动都改变了视网膜的图样,但是却使格局原封不动。由此,我们可以说:只要条件许可,格局尽可能保持恒常。这也同时解释了我们所见物体的方向、大小和形状的相对恒常性(relative

constancy)。

大小恒常性的不变因素

我们已经讨论过线的方向、物体的大小和后象都有赖于它们所属的格局。为使这个论点更加清楚,我们可以再次引入我们的不变因素的原理。让我们回忆一下有关一条隧道的透视图的实验。投射于其上的后象是一根线的后象,使该线的长度只有隧道附近垂直边缘长度的一半。这样一来,后象外表的大小将有赖于两个因素:一个因素是后象与隧道投射点上几何学高度的关系,另一个因素是后者的外表大小;这两个大小之间的关系就是不变因素。于是,当后象接近隧道前面边缘时,它看上去大约只有前面边缘的一半大小;如果后象靠近一根垂线,那根垂线看上去进一步深入背后,而且其长度只有前面边缘的一半,那么后象看来就与垂线一样长,因为视网膜竟像是相等的,现在,这种相等性就是不变因素;但是,如果后面那根垂线看上去约与前面边缘一样长,那么,后象也会看作是大的,就是说,现在后象看上去相当于开始时的大小的2倍。

形状恒常性的不变因素

同样的观点也可以用于形状。形状与格局的关系尚不明确,但是,根据上述讨论,我们可以作如下推论。如果一个正方形的面产生了一个正方形的视网膜意像,而且,它在正面的平行位置上作为正方形被看到,那么,投射于其上的一个圆形的后象也会呈现出一个圆来。但是,当这个正方形被旋转,譬如说,围绕一个垂直轴被旋转45度时,它就作为一个不规则四边形被投射到视网膜上了,然而,它在一个非正常的位置中仍然被看作一个正方形。现在,投射到它上面的圆的后象看起来就不再像一个圆了。这是因为,如果一个不规则四边形可以看成是正方形,那么,一个圆便不再看成为一个圆,如果允许我们用某种椭圆来表示的话。相应地,正方形上的一个真正的圆将会在这个新的位置上产生一个椭圆的视网膜意像,但是它仍将被看成是一个圆,这是因为,当某个不规则四边形看上去像正方形时,某种椭圆也会看上去像一个圆。这一原理恰与前述例子中的原理一样。而且,这里的不变因素就是不同形状之间的关系。由于这些关系比之大小和方向的关系来可能较为复杂,因此,这种不变的因素也可能较不完整。在这个领域中,许多有趣的问题等待实验。索利斯(Thouless)报道了一个证明上述关系的独创性实验。“让一名被试坐在一架幻灯下面。面对他视线的是一块正方形的纸板屏幕,屏幕上映出由幻灯投射的形象。现在,如果屏幕在观察者的正面平行面呈一定角度倾斜的话,图像的视网膜意像仍不会改变……。然而,从现象上看,图像变得歪曲,并被侧向拉长。尽管屏幕本身的视网膜竟像被侧向压缩,但现象上它仍与一个正方形极少差别”(1934年)。这已足以证明格局的恒常性和大小、方向、形状的恒常性之间的联结。我们关于知觉的基本事实的解释是非经验主义的。

对这些恒常性的经验主义解释,以及它们受欢迎的原因

然而,这些恒常性现象看来需要经验主义解释。这里,存在着的是恒常的物体和变化的视网膜意像。只要人们不去注视部位的视网膜意像以外的地方,那么,他就不可能了解不同的视网膜意像作为纯粹的感觉资料能够引起一致的形状。于是,人们便求助于经验:我们用这些变化着的视网膜意像所见到的东西,在大多数情况下,或多或少是与现实相一致的,这种现实不能直接地影响我们的感觉器官,以便被正确地见到。由此可见,对经验的求助是不可避免的。我们已经了解到,事物是恒常的,具有如此这般的特性,因此,经验不会对我们的感觉感兴趣,而是对事物感兴趣,我们不知不觉地按照我们对事物的了解来解释我们的感觉。但是,经验主义理论之所以似乎有理,仅仅是因为它暗示着恒常性假设(constancy

hypothesis),但是,在这里,它却站不住脚了,正如它在我们遇到的其他领域里站不住脚一样。我们已经通过动物实验对大小恒常性进行了驳斥(参见第三章,边码pp.88f.);当我们谈到我们的知觉与我们的格局定律和不变定律相一致,但是却与根据经验和现实所作的解释相矛盾时(如倾斜的电线杆和建筑物),我们便会提出反对它的强硬论据;当我们讨论颜色恒常性时,我们将提出同样的也许更引人注目的例子。

对经验主义解释的拒斥并不证明我们是正确的。但是,至少我们可以声称,我们的理论用同样的原理解释了这些情况,它们显然符合经验主义理论——真实的知觉——以及与此不相符合的情况——幻觉。这些原理是十分简单的:用场的主要轮廓沿空间的主要方向建立起一个格局,以及刺激的某些方面之间的一种不变关系,于是不变性原理取代了旧的恒常性假设。

知觉恒常性理论:形状恒常性

即便如此,我们的假设仍是不完全的。该假设认为,如果一种结果b产生的话,那么一种结果a也会产生,但是,它并没有表明在哪些条件下第二种结果会产生。具体地说,我们并不知道什么时候一个正方形的视网膜意像会引起一个正方形知觉。我们通过增补这第二个条件(即正方形的视网膜意像是由一个实际的正方形产生的)而在我们的系统阐述中回避了这个困难。这仅仅是对实际问题的一种推诿。确实,在这种条件下,一个正方形的视网膜意像将会引起一个正方形的知觉,然而,在其他条件下就不会这样了(例如,在一个非正面平行位置上的一个不规则四边形);为此,我们想知道为什么。在这种条件下提到的例子(也就是说,一个正方形产生一个正方形的视网膜意像),毫无疑问是个特例。在许多方面是如此:知觉到的图形可能是最简单的(例如,与不规则四边形相对的正方形),而且在图形的定向上也是如此(正面平行),除此之外,知觉是真实的;那就是说,一个人见到的正方形既与距离刺激相一致,又与接近刺激相一致。把这种条件的独特性原因与这些方面中的一个方面相联系是很自然的,而且,人们必须最终在它们之间作出选择。这种选择落在最后一个方面,即真实知觉方面,这也是十分自然的。对于一个在我们的视网膜上投射一个歪曲图像的正方形来说,即使它没有以与视网膜意像相一致的形状被见到,仍不会完全作为一个正方形被见到,而是通常表现为一个矩形,即多少有点接近一个正方形的形状。现在,在这个例子中,行为客体的形状既不与距离刺激(正方形)的形状相一致,又不与接近刺激(不规则四边形)的形状相一致,而是处于中间地位。在这一发现中,使心理学家大为惊讶的是下列事实:知觉到的形状十分接近于“真实的”形状而非视网膜形状,而且该事实在下列陈述中被表达出来,即形状与大小和颜色一样,表现出相对的恒常现象,也就是说,由同一种距离刺激产生的不同知觉,比起相应的接近刺激来,其变化要少得多,并更加接近于刚才讨论过的(即在独特的条件下产生的)那种知觉。有两个概念决定了这种解释,也就是距离刺激和接近刺激(distant

and proximal

stimulus):依靠接近刺激的知觉近似于距离刺激的特性。正如我们所知,在颜色领域,可以获得同样的现象,人们引入了“转化”(transformation)这个术语,它意味着,像接近刺激那样的边缘过程因中心因素而被转变成更像距离刺激的一个过程。索利斯把该结果称作“向实际事物的现象回归”(phenomenal

regression),这种结果在形状、大小和颜色领域中同样明显。

有关该问题的传统阐述的危险性

对于这一结果的阐释,已历史地被证明是正确的,因为它提出了一个十分重要的问题。但是,当试图对这一结果进行解释时,危险便发生了。这种情况甚至在该结果之量值(magni-tude)的界定中也会出现。

为了说明这一点,我们将以椭圆形为例,并且把圆也包括在内,而非以包括正方形在内的矩形为例,因为在前者的例子中,透视图稍微简单一些。位于O点的一名观察者注视着具有水平轴的一个椭圆,水平轴AB=r(r是“真实的”),该椭圆绕着通过其中心的垂直轴转动,致使水平轴的位置为A’B’。这根水平轴(A’B’)对观察者来说是倾斜的,但是它像正面平行线CD=P[p代表“投射”(projection)」一样产生同样的视网膜意像,CD=p就是图74里面的粗线。这些椭圆像那个倾斜的椭圆一样具有同样的垂直轴,但水平轴有所不同,直到被试在其中找到一个椭圆,这个椭圆在他看来与那个倾斜椭圆的形状相同。这个正面平行的椭圆的水平轴a便将是那个倾斜椭圆的“明显的”水平轴。通常,而且也是由索利斯、艾斯勒(Eissler)和克林费格(Klimpfinger)在许多实验中发现的,a将大于p,但小于r,也即p<a<r。如果a等于r,那么恒常性将是完整的,即向实际物体的现象回归。如果a等于p,那么便不会有任何恒常性或回归。因此,a的实际大小用来测量恒常性程度。

布伦斯维克和索利斯对恒常性的测量

由于零和总数之间恒常性的整个范围处于a=p和a=r之间,因此r-p的差异被认为是整个范围,而a-p的差异被认为是这个范围的一部分,它反映了在这个实验中获得的恒常性的特征。于是,恒常性本身是由c=(a-p)÷(r-p)来测量的。如果a=r,即完整的恒常性,则c=1;如果a=p,即无恒常性,则c=O。由此可见,恒常性的一切程度都存在于O和1之间,或者,如果有人想避免出现小数点,便可在等式的右边乘以ito,于是a=100×(a-p)÷(r-p),恒常性范围介于0和100之间。

尽管出于特定的目的,这些测量可能十分方便和有用,但是,从理论上讲,我认为它们并不具有任何特殊意义,问题出在它们关于可能的恒常性范围的假设。让我们考虑一个简单的例子。我们假设A’B’线代表一个椭圆的水平轴,长度为15厘米,椭圆的垂直轴为20厘米,观察距离离开图形450厘米,朝向凝视线的角度为45度。这时,它的视网膜意像约等于一个正面平行椭圆的视网膜意像(后者具有相等的垂直轴,水平轴为10.7厘米),但是,它也约等于一个圆(直径20厘米)的视网膜意像,与凝视线形成15度30’的视角。现在,这两个公式仅仅考虑了这样一些情况,即作为形状相等而被选择的正面平行椭圆,其水平轴a的长度不少于10.7厘米,但不超过15厘米,也就是说,它们排除了存在于后者的形状和圆(水平轴=20厘米)之间的一切形状。根据因果推论,便没有理由去说,当水平轴a的长度为15到20厘米之间时,为什么它不该同样容易地出现。事实上,这种情况发生了。艾斯勒就我们陈述过的条件报道了两个例子,并就其他一些条件报道了类似的例子。

这一测量的缺点

首先,这一测量不会减弱测量的值,在布伦斯维克的公式中,恒常性总是简单地表现为大于100的数值,而在对数测量中,则表现为大于1的数值。艾斯勒为我们的群集所引证的数值之一是C=164,而对数值C’=1.45是与这个数值相一致的。然而,我们还发现了大于完整恒常性的值,这是一件令人惊奇的事。该测量的优点在于:它们十分有用,因为通过将每个结果都归诸于充分界定的范围,它们便为各种群集产生可供比较的图形,每一个图形都具有以同样方式界定的范围。但是,我们发现还有大于完整恒常性的值,这一事实损害了这个优点。范围本身成了群集的一个功能,而且对一切群集来说,不再是r-p。因此,对形状恒常性、大小恒常性和明度恒常性等场内产生的C值进行比较,即使它导致相似的发展曲线(克林费格,1933年a),看来仍不是一个完全正确的程序。

重新阐述的问题

现在,如果我们回到主要的问题上来,我们便会发现,一组条件的独特性和它的认知值(cognitive

value)之间的联系,无论在何种意义上说,都不该用作对这种独特性的解释。相反,认知值应当导源于独特性。概括地说,被人们称为恒常性的问题应当以这种方式重新加以阐述:在各种完全的外部条件和内部条件下,哪种形状、大小和明度将与某种部位刺激模式保持一致?一俟我们对这问题作出了回答,我们便将知道何时去期望恒常性,何时不去期望。确实,有些非恒常性结果就像恒常性结果一样引人注目,后者经常被强调,尤其是在颜色场和明度场中。

解决该问题的尝试

现在,让我们看一下,我们能在多大程度上解决有关形状的一般问题。我们以分析几个例子作为开端。在本章中(见边码P.226),我们讨论过一个例子,一名被试对来自正面平行平面旋转45度的椭圆形状作出判断,以确定它是否与正面平行平面中出现的另一个椭圆相等,也即当前面那个椭圆的两个轴分别为15厘米和20厘米,而后面那个椭圆的两个轴分别为17.75厘米和20厘米时,作出是否相等的判断。在另一个例子中,椭圆从正面平行平面旋转60度,而它的水平轴和那个被判定与之相等的正面平行椭圆的水平铀,长度分别为40厘米和35厘米(垂直轴始终为20厘米)。因此,在每个例子中,我们发现两种不同的刺激产生了相等形状的知觉,不仅是不同的距离,而且是不同的接近刺激,产生了相等形状的知觉。只要水平轴决定接近刺激,我们便把水平轴长度称为p;而把绝对测量的水平轴长度称为r。现在,当图形处于“正常”定向时(即处于正面平行位置时),p=r,但是,当图形从正常定向被旋转时,便不是这样了。我省略了把p和这种旋转角度联系起来的公式,我将就这两个例子列出取代p值的表。正常定向的椭圆的水平轴(该椭圆被判断为与旋转的椭圆形状相等)将再次被称为a,图形旋转角度为&。

表7

|

例 |

r |

δ |

p |

a |

|

Ⅰ |

5 |

45 |

10.5 |

17.75 |

|

Ⅱ |

40 |

60 |

20 |

35 |

在两个例子中,垂直轴的长度均为20厘米。因此,两种作为刺激的椭圆都具有相等的垂直轴,水平轴分别为10.5和17.75厘米,它们产生了同样的形状,而与这种情况相似的是,水平轴为20和35厘米的两个椭圆刺激也产生了同样知觉到的形状(尽管与第一对椭圆产生的形状相比是一种不同的形状)。

两个组成成分:形状和定向

如果两个邻近刺激在阈限上明显不同,无法产生恰好相同的结果,我们把这种现象作为一般规律加以陈述。如果这种结果在一方面是相等的,那么,它必然在另一方面是不同的。这里所谓的另一方面在我们的例子中是容易发现的:两个表现出相等形状的椭圆是在不同定向(orientation)中被见到的。因此,刺激模式的结果至少具有两个不同方面或者两种不同的组成成分,也就是形状和定向。这使我们想起了山区的铁路,这个例子是我们在前面已经讨论过的(见边码pp.217f.)。在两条线中间有一个角度,例如,在窗框和电线杆之间有一个角度,它产生了一种知觉,我们在这知觉中也区分了两种组成成分,那就是角度和定向。我们发现,前者是由刺激角度决定的,而后者则不是,因此,我们把前者称作情境的不变因素(invariant

of situation)。

本例中的不变因素

我们目前的例子也许是更加复杂的,但是,我们可以试着再次寻找一个不变因素。如果确有一个不变因素的话,那么,它不会是这般简单的类型,也就是说,一个方面在不受另一方面支配的情况下与一个刺激特性处于不变的关系之中。更为确切地说,知觉的这两个方面将结合起来,结果是,如果其中一个方面发生改变,那么另一方面也将发生改变。在这一方面,形状更加类似于大小,一般情况下,在知觉到的大小和距离之间存在一种比例关系,因此,如果两条相等的视网膜线引起了长度不同的两条行为线的知觉,那么,相应地说,这两条线显然位于不同的距离。将此用于形状,这就意味着:如果两个相等的视网膜形状产生两种不同的知觉到的形状,那么,与此同时,它们将产生这样的印象,即这两种形状具有不同的定向。问题在于,形状和定向是否像大小和距离那样固定地联系着。

对那个与不变因素的假设相矛盾的实验证据的批判

根据艾斯勒的观点,这样一种联系是不存在的,因为,他曾报道过若干例子,其中的图形实际上不是处于正常的定向,但却在正常的定向中被见到,与此同时,具有相当程度的恒常性;但在一些相反类型的例子中,知觉的定向是非正常的,与实际定向相一致,然而,实际上却没有任何恒常性发生(pp.538

ff)。第一种情况意味着:两个不同的视网膜意像产生了在形状上和定向上相等的知觉,第二种情况则表明:两个实际相等的刺激产生不等的知觉,也就是走向上的不同。

艾斯勒的结果得到了克林费格的支持(193年a,pp.626f.),后者使用了十分相似的过程,也得到了霍拉迪(Holaday)的支持,后者在大小恒常性方面证实了这一点。所有三位作者在解释这种反论的结果时都说,“线索”(cues)可能在不丧失其结果的情况下在物体的知觉中丧失,或者功能上有效的深度资料毋须成为有意识的,结果“对知觉事物的调解”发生在低于意识过程的水平上。

倘若否认这样一种解释的可能性,那便是固执己见了。不过,另一方面,根据现存的实验资料,我是不愿意接受这种说法的。它将使我们的知觉组织原理变得无效,也就是说,阈上(supraliminally)不同的刺激并不产生完全相等的知觉效果,从而将使一种可以理解的知觉理论成为不可能的事。这样一种激进的理论断言在我看来无法得到引证证据的保证。第二种情况——倾斜定向或距离差异可被知觉,而毋须大小的恒常性——可以不予考虑,因为作者本人把它们称为罕见的(艾斯勒)和模棱两可的(霍拉迪)。另一种情况,也就是相对来说较高程度的恒常性,而毋须对非正常定向或深度差异进行知觉(前述的解释是以此为基础的),也没有得到充分支持。艾斯勒总共列举了19个例子,其中有7个例子属于单眼被试,他们的结果与正常被试的结果在许多方面是有差别的。在余下的12个例子中,只有一个例子发生在正常条件下,所有其他例子都发生在对清晰的空间组织进行干涉的情形中,例如,单眼观察,注意力集中在两个比较物体之间的一点上,以便它们在边缘处被见到,通过半闭的盖子进行观察,等等。霍拉迪提供的例子也同样是正确的。

在这些情况下,不放弃基本原理在我看来是正确的,但须在其他地方寻求对反论例子的解释。我可以想到两种可能性。判断为在形状和定向上相等的两个椭圆形在第三方面有所不同,或者这种反论的结果是由于呈现的系列特征影响其结果的“痕迹”(trace)聚集。这两个不同假设还有待于进一步实验证明。然而,这种实验将填补我们的知识空缺:形状匹配(以及大小匹配)应当由定向匹配(以及距离匹配)予以补充。只有当我们拥有这些资料时,我们才能清楚地看到形状和定向究竟是什么关系(或者大小和距离究竟是什么关系)。

正面平行定向的一个独特例子:“正常走向”

这种知识对于形状恒常性理论来说是一个先决条件,但是这种知识本身不会对该理论有所补充。这是因为,一个理论必须回答下列问题,一个圆的视网膜意像何时导致对一个圆的知觉,何时产生一个非正常定向的椭圆,以及为什么在这两种不同的情况中会有两种不同的结果。这样一种理论可以从下列情形出发,即一个圆的视网膜竟像引起一个正常走向的圆的知觉。这是一个我们在先前已经陈述过的独特例子,现在我们可以在为其独特性作贡献的各种因素中进行选择了。在我们扬弃了作为造成该独特性的一个因素的知觉“真实性”(veridicalness)以后,剩下来的便是在图形的最大单一性和定向之间进行选择。在这两种选择中,第一种容易排除,因为,通常说来,在正面平行位置上呈现的一个椭圆将按此形式出现,而不是作为一个定向不正常的圆出现。这就告诉我们,正面平行的平面是一个特例。该观点不仅为艾斯勒所接受(p.540),而且还可以从我们关于空间主要方向的若干发现中推断出来。从动力角度讲,该假设意指,就一个正面平行平面来说,其自身内部是充分平衡的,所以,若要瓦解它就需要特殊的力。在这样一个平面上,刺激模式将按照最简单的定律产生知觉模式,而且,我们对知觉形式的研究确实在下列条件下进行,在那里,图形在正面平行平面上(或其他某个相似的独特的平面上)呈现。

非正常定向中的形状:应力场中组织的产物

为了看出一个非正面的平行平面,就需要特殊的力,使该平面从其正常位置中旋转过去,这种特殊的力还会遇到一种将该平面拉回到它正常位置中去的抗力。于是,图形的刺激模式将会在应力场(a

field of

stress)中导致一种组织,这种组织的产物将与那个场不受应力影响时的组织产物(也就是说,正面平行平面)有所不同。在这种情境里,刺激模式引入了新的力量,它们将与对场中的应力负有重大责任的定向之力结合起来,而最终的组织将是这样一种组织,即所有这些力在其中获得最佳平衡。

从这一假设中推论出来的恒常性事实

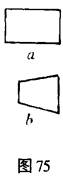

让我们把这些想法用于艾斯勒实验的具体例子中去,一个围绕垂直轴旋转的椭圆使它的视网膜意像变得更加细长(水平轴相对来说较短),这是与正常位置中同样的椭圆的视网膜意像相比较而言的。结果,椭圆看上去旋转了,但是,如果它的视网膜意像是由一个正面平行的椭圆产生的话,它就不会像通常情况那样变得细长。换言之,椭圆平面中的力(由于椭圆已经旋转)使椭圆沿水平方向延伸。然而,它们并非是场中唯一的力,正如我们在考虑一个矩形以同样方式旋转的情形里所看到的那样。不仅它的视网膜意像由于这种定向的变化而变得更加细长,而且它的形状也从矩形转化为一个不规则的四边形(参见图75a和b,它们代表了一个矩形的正常图和非正常图)。因此,如果这个视网膜形状引起了一个矩形知觉的话,那么,肯定有一些力在起作用,它们把收敛线(converging

lines)变成了平行线。在没有更多的特定资料的情况下,去推测非正常走向的平面上力的实际分布将是不成熟的,或者就脑场中的事件进行具体假设(脑场中的事件是与倾斜定向的图形相一致的),也将是不成熟的。

除了场中的这些力以外,还有其他两种力对知觉到的形状产生了作用,它们是内力(internal forces)和由接近刺激产生的外力(external

forces)。我们在前面几章中已经研究过内力和外力(见边码pp.138ff),我们从中见到了后者(外力)的巨大力量。刺激之力是很强的,这一事实在我们目前的上下文中意味着,一种视网膜形状将十分容易产生那种与视网膜相一致的行为形状,那就是说,它将抗拒转化。换言之,场内那些倾向于“歪曲”视网膜形状的力将不得不与视网膜形状所施加的力作斗争。在我们的例子中:一个细长的视网膜椭圆在应力场中产生一个行为形状,该应力倾向于使它变得不那么细长。由于视网膜图形产生了力量,知觉到的图形不会完全屈从于这种应力,而且知觉到的形状将介于视网膜形状和“实际”形状之间的某处,除非组织的内力使这种情境复杂化。例如,让我们考虑一个细长的椭圆形的实际形状,其视网膜意像由于图形的方向,将会变得更加细长。因此,由于图形的非正常方向产生的场内之力,行为的椭圆将会变宽,而且,如果这种变宽十分充分的话,那么,行为的椭圆将使其形状与一个圆充分相似,以便组织的内力(在圆形中,组织的内力处于最稳定的平衡状态)成功地产生这种最简单的形状,或者至少接近这种最简单的形状。

于是,便有可能进行下列推论:最终的平衡将是一种对所有参与的力量来说的平衡。这意味着:知觉到的方向和形状将彼此依赖。如果一个视网膜形状拒绝场力引起的歪曲,那么,它将由此影响方向的表面视角。于是,有了这样一种可能,随着“形状恒常性”的下降,图形表现出来的与正常情况相背的程度也下降,那就是说,知觉到的形状越是与视网膜的形状相似,它与实际的形状便越是不相似。当然,那意味着,形状和方向的某种结合对于一个特定的视网膜形状来说是不变因素,正如我们先前阐述过的那样。

实验证明

我们的若干结论已经得到实验的证实。首先,在通常的情况下,“恒常性”是不完善的,“现象的回归”(Phenomenal regres-sion)也是不完整的,正如艾斯勒(Eissler)、索利斯(Thouless)和克林费格(Klimpfinger)已经发现的那样。其次,恒常性随着方向的角度而减弱(艾斯勒)。该结果是可以从我们的假设中推论出来的,因为视网膜意像与“实际的”形状差别越大,越是需要更大的力量去产生与实际形状相等的知觉到的形状。如果场内的应力(来自非正常方向的应力)随着所需的力量将视网膜形状转变成实际的形状,那么,这种应力就会以同样方式增加,于是,恒常性就不可能成为角度的一种功能。现在,我们尚不了解这两种功能中的任何一种功能,不过,说它们是同一种功能,那是不可能的。让我们从后者开始讨论,即将视网膜形状转变为实际形状的必要力量有赖于方向和角度。按照我们的假设,一种视网膜形状建立起力量,以产生一种相似的心物形状。当形状出现于其中的那个面不正常时,这些力量便与场内的应力发生冲突。由于这种应力,视网膜形状转变成另一种形状,它更像实际的形状。现在,如果视网膜形状和实际形状之间的差别越大(由于图形转动的缘故),那么,把视网膜形状改变成实际形状所需要的力量也越大。然而,说这种关系是一种简单的比例关系,那是不大可能的。从动力角度上讲,更有可能的是,随着这种改变进一步深入,它就变得越发困难,正如一根螺旋弹簧若要产生连续收缩便需要不断增加压力一样。如果我们旋转一个具有水平轴h的图形,使之绕着该图形的垂直轴转动,首先通过某个角度将图形的水平轴减去一定的量m,然后通过另一角度将它的水平轴再减去另一个等量,于是这根水平轴现在该是h-2m。如果需要力量f来把具有水平轴h-2m的图形转化成具有水平轴h的图形,便需要2f以上的力量。现在看来,由于非正常方向,场内的应力要像达到完美的恒定性所要求的力量那样随其角度快速增加是不可能的。恒定性应当像它经常发生的情况那样随角度一起减少。

我在这里使用了“转化”(transformation)这个术语,我的意思并不是指最初的一个非转化形状是由后来成为中心的边缘刺激产生的。我之所以运用这个术语是为了表明一种效应,它将伴随着一组从它们的背景中抽取的力量,由于不同力量的结合而对抗实际结果。这里使用的“转化”术语仅指双倍的向量决定(double

vectorial determination),一个从卡多斯(kardos)那里借用的术语(p.170)。

第三,实际的图形越是转离正面的平行位置,便越是表现出非正常的定向。因此,朝着转化的场内应力随着方向的角度而增加,从而使这种转化也随之增加。这样一种测量由艾斯勒提供,A=a-a/p。该值确实随方向的角度而增加,艾斯勒和索利斯(1931年)的实验都表明了这一点。我们在前面(见边码p.227)讨论的“超恒常性”(super-constancy)情况完全适合于我们的理论;这些超恒常情况是在特定条件下从我们的理论中产生出来的,而且我在其他地方找不到关于它们的任何解释。艾斯勒对这些情况的讨论(尽管我在这里省略了),也完全符合我们的解释。

若把我们的解释上升至一种假设,尚有许多工作要做。不过,真正的解释必须符合与我的假设相似的思路。这是因为,对实际形状的“了解”并未说明该效应,这是索利斯(1931年a)已经通过特定的实验所表明了的。如果我向这位作者进行正确的解释,那么,他也会相信真正的理论一定是此处提出的这种理论。索利斯拒绝“累积说或整合说”(summative

or integrative theory),并假设了一种“反应理论”(respouse

theory)。根据这种理论,“用双眼观察一个倾斜的圆所见到的椭圆,与用单眼观察并消除距离线索后所见到的椭圆一样,属于同样顺序的知觉事实”(1931年a,p.26)。

恒常性和空间组织

在我们的理论中,由某种视网膜意像产生的行为形状有赖于空间组织,该空间组织是视网膜意像引起的。因此,知觉到的图形方向越“合适”,恒常性便越强,也就是说,图形越是接近实际的方向。决定方向的所有因素一定会同时影响知觉到的形状。这一结论对我们的理论来说不一定是特定的结论,但它这种或那种形式包括在形状恒常性的任何一种理论之中,因为该结论已为事实所充分证明。艾斯勒十分系统地研究了一些条件,它们按照一般的空间组织而变化,并在这些条件和形状恒常性之间找到了清晰的相关性。人们发现,在这些条件中间,双目视差,也即视网膜像差(retinal

disparity),具有特别的重要性。而中央区域图形的良好清晰度,以及周围区域的良好清晰度,几乎不是很少相关的。此外,他还发现,不同的深度标准可以彼此取代,而且基本上不会改变其结果。从图解角度上讲,这意味着:在a、b、c三种标准中,单单a可能与a和b的结合同样有效,但是,b和c并不比a和b的结合或者a和c的结合更差。该结果的理论意义只有通过深度因素本身的讨论才能获得发展,这个任务我们将在完成恒常性问题的讨论以后再予以处理。

态度的影响

如果被试的态度指向“投射”(projectinon)而不是指向实际形状的话,恒常性会受到极大的影响,这是由克林费格(Klimp-finger)于1933年从事的形状研究所表明了的,霍兰迪(Holaday)关于大小恒常性的研究也表明了这一点。在这两种情形里,所得结果都不是恒常性的完全丧失;在“分析”的态度下,所选择的正面平行图形看上去与旋转的图形相等,尽管比之在正常态度下更加接近于后者的视网膜意像,然而,就方向上更相似于旋转图形的“实际”形状而言,正面平行图形仍然与旋转图形的视网膜意像不同;倘若在细节上予以必要的修正,对大小来说也同样正确。然而,用上述方式进行正常观察,比之分析态度和正常的外部条件,恒常性较低,所以改变外部条件是有可能的。

大小恒常性

我们关于大小恒常性还想补充几句,尽管我们在第三章(见边码pp.88-90)已经讨论过这个问题。布伦斯维克(Brunswik)的另一名学生霍兰迪已经为此做了艾斯勒和克林费格在形状恒常性方面做过的工作,他调查了影响这种恒常性的一些外部条件和内部条件。所取得的结果与其他两位作者取得的结果很相似,这是我们在关于分析的态度这一内部条件方面已经提到过的。至于外部条件方面,恒常性再次随空间组织而变化,但是像差对大小的影响比对形状的影响更弱,艾斯勒和霍兰迪已经解释过这个事实,其例证是深度组织对形状恒常性比对大小恒常性更敏锐。

这一例证的不变因素

艾斯勒和霍兰迪所得结果之间的相似性表明了一种原因的相似性。对于大小恒常性来说,如同对于形状恒常性一样,某种结果就特定刺激而言将是不变因素,而且,这种结果将是大小和距离的某种结合。我们已经提及(见边码p.229),霍兰迪的有些结果似乎与这样一种假设相抵触,但是,我也曾经指出,为什么我不能把这些矛盾的结果视作决定性的。这种结合形式必须在今后的实验中设计出来,它将证明这种结合形式有赖于方向,即物体从观察者那里撤回的方向。我们在第三章(见边码p.94)讨论天顶-地平线幻觉时已有涉及。

对大小而言,没有一组独特的条件

然而,在一个重要的方面,知觉的大小理论肯定与知觉的形状理论有所不同:关于后者,我们已经发现了一个有关正常方向的独特例子,也就是正面平行面。可是,对于大小来说,就不存在任何这类独特的例证,实际上没有一种“正常的”距离可以与正常的方向相比较。一方面,正常的距离对不同物体来说是不同的,例如,对一张印刷纸、一个人、一幢房子、一座山等等,另一方面,这样一种正常距离的范围是相当广泛的,而且不是一个很好界定了的点。但是,在这领域内,其他某种东西起着类似的作用,看来也是有可能的。劳恩斯泰因(Lanenstein)于1934年作了一项观察,按照这个观察,恒常性并非距离的一种简单函数,正如迄今为止人们所假设的那样,而是适用于明确的统一范围,在两种这样的范围之内,它们与观察者处于不同的距离,恒常性差不多同样地良好,尽管相互之间进行比较,较近的范围具有较大程度的恒常性。从这一范围概念出发,正如我们将在后面看到的那样,会在颜色恒常性领域内找到其对应物「卡多斯(Kardos)」,他的结论是,“实际的”(正常的)行为大小可能会出现在把观察者的行为“自我”也包括进去的范围之内。

知觉大小的可能理论

知觉的大小恒常性理论可能导源于知觉空间的理论,这在第四章(见边码

p.119)已有所表明。如果清晰的空间倾向于变得尽可能大时,它就需要力量以便使一个物体在附近出现。该理论是我在与苛勒(kohler)的一次讨论中了解到的,它提示了以下观点:让物体靠近所耗费的能量越多,使之保持大的可用能量便越少。该证明足以补充以下说法,即邻近性不一定是决定物体大小的唯一因素,还有其他一些因素,它们可能是“清楚”的清晰度,即可视性(surveyabilyty)。视物显小症(micropsia)的事实看来支持了这样一种概括的理论,对于大小理论来说重要的一些事实早就为杨施(Jaensch,1909年)所认识,他在这个问题上首次发表的见解差不多具有划时代的意义。

H.弗兰克的实验

苛勒理论的一种特殊形式已由H.弗兰克(H.Frank)在其实验室中加以测试(1930年)。在关于大小恒常性的普通实验中,两个用来比较的物体交替地被注视,也就是说,把一个在远处被注视的物体与一个在近处被注视的物体进行比较。在一定的范围内,大小恒常性是完善的,因此,同一个地理上的物体在1-2米距离内看上去是相等的,尽管在视网膜意像上,远处物体的面积只有近处物体面积的四分之一。但是,在向近处物体注视改为向远处物体注视时,“调节和聚合的肌肉紧张度下降。因此,如果人们认为,视野会为了‘近刺激’的目的而不得不分离它的一些能量,而这种能量的丧失导致被注视物体相对缩小的话……那么,伴随着‘远刺激’而引起眼部肌肉紧张程度的减少,也就是说,由视野引起能量的较小丧失,将会导致被注视物体的相应扩大,从而或多或少补偿了(中心区域)视网膜意像的缩小”(弗兰克,p.136)。由海林(Hering)等人所作的某些观察看来也证实了这种观点。不过,弗兰克进行了一些量化实验,以便使它服从于一种刻板的检测。把一个被直接注视的正方形连续地与一个在同样客观距离上被观察的正方形进行比较,而这种注视可以近些也可以远些。结果,与海林的观察颇为一致,在一个固定距离内的正方形,当它被注视时,比起当它位于注视点后面时,该正方形就显得大一些,但是比起它位于注视点前面时要更小一些。此外,非注视的正方形的大小随着距离观察者注视点的距离而变化,或多或少像调节和聚合发生的情况那样,除了下述事实,即这种一致性对近的注视点比对远的注视点更好一些。于是,除了在正方形前方和背后的非预示和非解释的注视不对称性以外,原先的假设看来可得到证实了。但是,其效应实在太小,以致于难以解释大小恒常性。让我们来提供一个例子:一个正方形,每条边为8厘米,距离为200厘米。如果在距离观察者90厘米的注视点上进行观察,结果与一个每条边为7.5厘米,距离为200厘米的被注视的正方形相等。在这个范围内,恒常性是完好的,也就是说,8厘米的被注视正方形在90厘米的距离上看上去与200厘米距离的同等正方形相等。由此可见,通过改变与变化了的调节和聚合相伴随的注视,恒常性会略有降低。不过,距离为90厘米的一个正方形的视网膜意像是距离为200厘米的一个同等正方形大小的2倍。这就意味着,一个直径为8厘米,距离为200厘米的物体,如果提供了与一个同样大小但距离为90厘米的物体一样的知觉大小的话,那么,前者的“大小效应”(size

effect)比后者大200/90倍。如果这完全是由于能量进入到较近物体的聚合和调节的应变(strain)中去的缘故,那么我们便可作下列的推论了。如果我们在90厘米处望着一个距离为200厘米的物体(8厘米长),那么,根据邻近的调节和聚合,视网膜意像的大小效应是该物体被直接注视时的大小效应的90/200倍。因此,一个物体在200厘米处被直接注视时应该只有8×90/200=3.6厘米,然而在弗兰克的实验中,它的大小为7.5厘米。这种假设等于说,进入调节和聚合的能量恰好补偿了视网膜意像的所得。一个恒定的视网膜意像应当产生与注视的距离成正比的知觉大小。在我们的例子中,缩小的范围从8厘米到3.6厘米,而实际上它只是从8厘米到7.5厘米。所以,尽管调节的注视能量可以对恒常性效应作出贡献,但是充其量也仅仅涉及其中的很小部分。

恒常性的发展

在我们转向颜色恒常性之前,我们还想说最后一点。在维也纳,有人对个体一生中恒常性的发展作了仔细而精心的研究。首先贝尔(Beyrl)在大小领域里进行了研究(见第二章,边码p.92),然后布伦斯维克于1929年在明度领域里进行了研究,最后克林费格于1933年在形状领域里进行了研究。所有这些研究看来都反映了同样的进展;针对年龄画出的恒常性曲线在所有三个领域都具有相似的形态。然而,即便人们不参考前述对曲线构成中使用的恒常性测量所作的批评,他们也可以怀疑,这三种曲线的相似性是否由于它们都反映了恒常性这一事实,或者是由于对所有三种调查来说共同的另一种因素。对这种可能性进行的考察甚至可能导致这样的观点,即并不存在恒常性的发展,曲线表明的年龄进展必须置于对外部因素的考虑之中。卡兹(1929年)在回顾了颜色恒常性领域中做过的近期研究以后提出了这一论点。他的学生伯兹拉夫(Burzlaff)重复了布伦斯维克和贝尔做过的实验,其方法是改变恒常性测试的手段,以此来扩大他的调查。然而,在维也纳学派的所有实验中,采用的方法是将一个标准物体(大小,非彩色,形状)与一个比较物体进行比较,两者处于同样的视野内。伯兹拉夫还引进了其他一些方法,它们具有一个共同的特征,即使用了一些同时呈现的物体,这些物体或者替代比较的物体,或者既替代标准物体又替代比较物体。由于后面这种方法在其结果方面与成对比较有所差别,而且被他用在颜色和大小上面,因此我将仅仅讨论这种方法。在大小实验中,使用了两个相等系列的白色纸板立方体,一个立方体是标准的,在涉及大小方面随机安排,不过都布置在距离被试1米远的一只台子的正面平行面上,第二个立方体也处于正面平行面上,但是根据大小顺序安排在距离4米远的台子上。在邻近的立方体中,给其中的一个做上标记,被试必须指出在那只较远的台子上哪个立方体看起来与这个做上标记的立方体相等。就明度恒常性而言,其程序是在细节上给予必要的修正,不同浓淡的灰色取代了不同的立方体。在这些条件下,4岁的儿童(在接受检测的儿童中最年幼的儿童)已表明具有完整的恒常性。卡兹和伯兹拉夫从这些实验中得出结论说,恒常性并不经历任何发展,而维也纳学派的结果是由于方法不当,它引入了一个外来的因素。“人们必须意识到这一事实,不论何处,只要现象为比较所控制,一个复杂的因素便被引入,对于它的效应人们尚未形成确切的概念”(伯兹拉夫,p.202)。

布伦斯维克在给克林费格附加的一条注释中(1933年a,PP.619

f.)驳斥了有关这一批评的正确性,尽管他接受了这些结果,部分地加以重复,而且并不怀疑在形状领域里可以得到类似的结果。他争辩说,伯兹拉夫方法的缺点是未能反映恒常性的发展,原因是它给观察者安排的任务太容易了。他认为,人们可以降低任务的难度以便让被试去完成,这样一来,便消除了他们之间的一切差异。一位意欲将学生分级的老师绝不会发给他们一份大家都可以得到优良分数的试卷。

我发现,这一论点把恒常性的存在假设为某种绝对的东西,它可以服从于各种难度测验,但始终是同样的恒常性,正如在布伦斯维克的类推中,我可以通过向一名男童口述不同难度的课文来对他的拼音能力进行测验一样。但是,这样一种类推是完全虚构的。这是把恒常性现象视作其自身的某种东西的结果,而不是视作知觉组织过程的有启发价值的方面。维也纳实验仅仅证明,知觉组织在某些条件下对年龄较大儿童比对年龄较小儿童具有“更大的恒常性”;换言之,这些特殊条件在不同年龄具有不同效应。根据这些事实,不难发现这些不同的效应。两个物体的成对比较,尤其当它们在空间上相互接近时,很容易在心物场中使它们之间产生这样一种交流,以至于它们彼此影响。另一方面,如果两个物体中的每一个物体是一组物体中的一员,正如在伯兹拉夫的系列方法中那样,那么要将它们从它们的特定环境中分隔出来会十分困难,要将它们与另一组物体中的一个成员相整合,也会困难得多。因此,如果年幼儿童在使用成对比较方法时比年长儿童表现出较低程度的恒常性,那么,人们可以推论,对年幼儿童来说,由两个相邻刺激引起的兴奋,比年长儿童更具相互依赖性,而在年长儿童身上,这种相互依赖性可能消失了。这种推测已为H.弗兰克的实验(1928年)所证实。她在将自己的方法与贝尔的方法作了比较以后发现(在她自己的方法中,进行比较的两个物体相隔较远),她的方法比贝尔的方法产生更好的恒常性,而一种方法比另一种方法所具有的优越性在年幼儿童身上尤为明显。

大小恒常性、颜色恒常性和形状恒常性的年龄曲线的相似性证明,在由维也纳学派发现的节奏中,分离的场部分变得越来越彼此独立。然而,由于任何一种恒常性据推测在分离的物体和整个场之间存在动态交流,因此,恒常性本身应当在有利的条件下一开始便出现,这是因为进展并不存在于场部分相互依赖程度的创造或增加之中,而是存在于这种相互依赖程度的减少之中。

白色和颜色的恒常性

现在是讨论最后一个恒常性问题的时候了,它就是颜色和明度恒常性。正如我们已经见到的那样,所有的恒常性问题都具有相似性,这种相似性吸引了一些研究者,其中著名的要算索利斯和维也纳学派了。但是,相似性尽管有点相关,仍不至于蒙蔽我们的眼睛,以至于看不到每一种恒常性的特征。我们发现,甚至大小恒常性和形状恒常性在使之产生的动力因素中也彼此不同。而且,我们将在颜色恒常性和明度恒常性领域找到全新的因素。事实上,狭义上讲,我们不会发现明度恒常性和颜色恒常性是完全一致的。

明度恒常性和颜色恒常性要比任何其他恒常性得到更为广泛的研究。尽管直到1911年才刊布有关该领域的第一部论著,但是,马蒂乌斯(Martius)早在1889年就发表过对大小恒常性进行的研究。这个问题的最终出现要归功于海林的心理学洞察能力,他在最近出版的论述视觉(192年)的著作中讨论了这个问题,并引进了“记忆色”(memory

colour)这个名称。但是,该领域的经典著作当推卡兹的论著(1911年,1930年)。在著作得以刊布时,它的重要性几乎无法低估。我不准备详尽地讨论各种研究的历史,因为卡兹和盖尔布(Gelb)两人都已提供了非同寻常的研究结果。在用英语发表的著述中,麦克劳德(Macleod)的专著被推荐为是优秀的导论。

旧理论的困境

明度恒常性和颜色恒常性理论发现自己悬于两极之间。一方面,存在一些用若干因素对它进行解释的尝试,这些因素本身与恒常性无关,另一方面,结果本身(也就是恒常性)进入到解释之中。这两极在海林的讨论中被继承,对其中一极,他试图用适应性、瞳孔反应和对比(用海林的话说)来解释这些事实,对其中的另一极,体现在他的“记忆色”概念之中。然而,所有这些原理被卡兹和杨施证明为是非本质的。恒定性在海林的外部因素被排除后的条件下仍然保持着,从一般的意义上讲,记忆无法解释这种结果,因为实验不是用众所周知的物体进行的,否则的话,其颜色就会被观察者记住,而是用纸张或色轮来进行的,就被试所知,这些东西可能具有各种颜色。

关于白色恒常性的标准实验

例如,在房间的阴暗一角呈示一张淡灰色纸,把具有黑、白部分的色轮置于窗子附近。被试必须在色轮上找出一种黑白混合色,它看上去像阴暗角落里的那张纸一样呈灰色。在此条件下,正如卡兹首先发现的那样,达到完全相等是不可能的。在一个或者更多的方面,靠近窗子(也即接近光线)的色轮与阴暗中的纸张看来始终不同。然而,被试能以合理的方式来完成这项任务。在实际操作时,色轮上的黑白混合色尽管比阴暗角落里的纸张颜色要深一些,但仍能将更多的光传至观察者的眼中。这一点可用卡兹引入的方法来容易地加以证明。卡兹的方法如下:将具有两个洞的屏幕放在观察者和两种匹配的灰色之间,以便其中一个洞为来自纸张的光所填充,另一个洞为来自色轮的光所填充。如果在引进这种“减光屏”(reduction

screen)以前,两样东西看上去呈同等的灰色,那么,通过减光屏以后,由色轮填充的那个洞将呈更淡的颜色。如果人们改变色轮上的混合色,以便两个洞看上去相等,然后移去减光屏,那么色轮便会几乎呈黑色,比灰色纸张的颜色要深得多。

恒常性的若干测量

通过这种方法,我们可以用多种方式来测量恒常性。让我们假设一下,位于房间阴暗角落中的淡灰色纸张相当于300度的白色和60度的黑色,我们把它的值称为r;在前面看上去与之相等(在没有减光屏的情况下)的色轮包含着200度白色和160度黑色,我们把它的值称为a;而“减光后等于”那张纸的色轮为20度白色和340度黑色,我们把它的值称为p。现在,我们可以说,r代表了作为远刺激的那张纸的特征,p代表了作为近刺激的特征,a代表了正常条件下(没有减光屏)色轮的结果。为了简便起见,我们略去黑色部分,便可计算两个商数,即卡兹的H商和Q商。在第一个商数中,我们用r值除以a值,在第二个商数中,我们用p值除以a值。于是,在我们的例子中,H=200/300=0.67,Q=200/20=10。布伦斯维克指出,这些值有些缺点。如果恒常性完整的话,H=1,但是“没有恒常性”就等于没有任何固定的H值;在我们的例子中,它将是20/300,可是在其他一些例子中,则是不同的值。恰恰相反,“没有恒常性’都有一个固定的Q=1,但是,完全恒常性的这个Q值依靠占优势的条件。正是由于这个原因,布伦斯维克引入了他的C值,C=100×(a-p)÷(r-p)(见边码p.226)。在我们的例子中,C=100×(200-20)÷(300-20)=100×180÷280=64。如果a=r,完全的恒常性,C=100;如果a=p,没有任何恒常性,C=O。尽管C值是有用的,但它却容易遭到异议,这是我们前面(见边码p.227)曾经提及过的。

我们的例子是许多实际实验的典型,一方面,它揭示了明度恒常性之间的另一种相似性,另一方面,则揭示了大小和形状恒常性。通常,恒常性是不完美的,用以比较的色轮的表面白色存在于标准色轮的反照率(albedo)和射入我们双眼的光线数量之间的某处。让我们回到术语上来,我们在第四章中曾对此作过介绍,我们把由一个表面反射的光称为i,照到表面上的光称为I,表面的反照率为L;那么,i=LI(见边码p.112)。如果当L1=L2时,处于不同的客观照明下的两个面将表现出完美的恒常性,如果当i1=i2时,它们便显示不出任何恒常性,因此,L1L2=I2/I1(因为i=L1I1=L2I2)。在普通的情形里,两种反照率的关系不是这两者中的任何一者,而是位于它们之间的某处;用索利斯的术语来说,回归再度是不完全的。

不同的组成成分:白色和明度

此外,正如我们已经提到过的那样,靠近窗子的具有一定白色的色轮与阴暗处具有同样表面白色的色轮看上去不会恰好相像。这种情况再次与其他两种恒常性相似。一个旋转的圆,即便看上去还是一个圆,但是与正面平行的圆不完全相似,因为它表现出像一个绕着一根轴转动的一个圆;同样的道理,具有一定尺寸的距离为a的一根拐杖看上去与具有同样尺寸但距离为b的拐杖不会恰好相像;这两根拐杖,尽管大小相等,但由于距离不等而看上去不同。那么,在有关白色方面表现相等的两种所色将在哪种特定的条件下表现出不同呢?用其他两种恒常性进行的类推表明,这样的一个方面必定会出现。卡兹在很久以前从事的实验证实了这个结论。事实上,存在着不止一个方面的差别,首先与索利斯的研究相一致的那个方面,我将称之为“明度”,而卡兹则称之为照度(illumination);其次,是卡兹称之为“清晰性”(Ausgepragtheit)的东西。我们暂不考虑后者,而仅仅限于明度和白色的讨论,这是一个与索利斯相一致的术语,我们把它用于这样一个方面,即或多或少属于一个物体的永久性特性,像“白色”、“淡灰”、“黑色”一样。为了一致起见,我们必须谈论“白色恒常性”,以代替“明度恒常性”那个传统的术语。

白色恒常性的不变因素

运用这个术语,我们可以从标准实验中得出另外一种结果。如果我们把色轮放在窗子附近,以便使之减光等于在房间背面的那张纸,也就是说,当我们处理与同样数量的光i相一致的r值和p值时,尽管它也与不同的L-I结合相一致,而色轮看上去要比纸张更少白色,但与此同时却明亮得多。这就暗示着这样一种可能性,一种白色和明度的结合(很可能是两者的产物),对于在一组明确的完整条件下的特定部位刺激来说,是一个不变因素。如果两个相等的邻近刺激产生了不同白色的两个面,那么,这两个面也将会有不同的明度,较白的那个面不太亮,较黑的那个面会更亮。

白色恒常性的理论尝试

那么,白色和明度是如何产生的呢?这是一种视觉理论必须回答的问题。为了找到一种可能的解答,让我们先从白色恒常性与大小恒常性和形状恒常性的比较开始。然而,由于后面两种恒常性同我意欲说明的论点很相似,因此,为了简明起见,我将限于大小恒常性方面。我们可以说:两个相等的邻近刺激(大小,光线强度)可以引起两种不同的知觉物体(大的一小的,白色-黑色)。

与大小和形状进行比较的白色特性

然而,使这种情况得以发生的条件在两个场内并不一致。大小场内的结果要求产生距离的差异,一般说来,这些差异无法通过大小之间的差异或梯度(gradient)而产生。正如视错觉所证明的那样,人们可以使两根相等的线看上去不同,办法是用其他的线将这两根相同的线包围起来,如图76所示,但是,当我们将此与白色场中的类比效果进行比较时,这种效果相对来说是较小的。这是因为,在这里,确有可能把一个局部刺激的效果从黑色变为白色,只须改变视网膜上的强度梯度便可。让我们提供一个取自海林的例子(1920年):晚上,当我们的房间被灯光所照明时,窗子看上去是黑色的;但是,一俟我们把灯光熄灭以后——从而甚至减弱了来自窗格玻璃的光——窗子看上去反而相当的亮。用海林的空洞法(hole

method)可以显示同样效应。将一块白色屏幕(上面有一个洞)置于充分照明的白色墙壁面前。起先,屏幕完全是暗的,接着那个洞便显出明亮的白色;随即屏幕被强光照明,结果那个洞转为黑色。同样的局部辐射,来自白色墙壁而穿过空洞,由此产生的白色或黑色视其与其余辐射的关系而定。当它处于梯度的顶端时,呈现白色,而当它处于梯度的底部时,便呈现黑色;条件的变化完全受制于辐射的强度。这里描述的现象被海林引证为对比的例子。但是,由于他的对比理论(contrast

theoory)不得不被放弃,正如我们先前表明过的那样,所以“对比”这个术语不过是我们喜欢回避的一个名词,因为它不是根据梯度来意指它的解释,而是按照绝对光量来意指它的解释(见第四章,边码p.134)。

我们的白色恒常性理论将以这种颜色特征为基础,它仅仅是一般规律的一个突出例子而已。在如此众多的文章中,我们找到了证明这一规律的依据,即知觉的特性有赖于刺激的梯度。

关于该理论的其他两个基本事实

在我们勾勒一种理论之前必须再补充两个众所周知的事实。第一个事实是反照率的范围。我们在实验室里使用的最佳的白色大约只反射最佳黑色光的60倍,当我们考虑到充足的阳光要比为舒适阅读而提供的人工照明强烈成千上万倍时,这只是一个很小的比例。第二个事实在第一个事实中已有暗示:我们可以在从黑色到白色的范围内产生一切非彩色的浓淡色,其方法是通过改变反照率,也就是说,通过使光强度从1到60的变化。

盖尔布的实验

我在两篇论文里(1932年b,1934年)勾勒出的理论是从盖尔布描述的(1930年,p.674)一个具有独创性的实验开始的。如果稍加简化,该实验是这样的:在一间黑暗的房间里,有一只完全均质的黑色圆盘在旋转;这只圆盘,而不是别的什么东西,由一台幻灯来照明。在这些条件下,圆盘看上去呈白色,房间呈黑色。接着,实验者拿一小张白纸置于旋转的圆盘前面,以便使它落入光的锥面(cone

of light)以内。与此同时,圆盘改变了它的外表,从而呈现黑色。

盖尔布实验的解释:附属

如何解释这种结果呢?我们应当考虑产生自这些实验的刺激梯度。为了简便的缘故,我们将整个场分成三个部分:房间A,圆盘B和纸条C。实验开始时,这个场仅由两部分组成——房间和圆盘,在这两者中,后者比前者把更多的光射入观察者的眼睛。假定这些强度之比大约为60:1,则圆盘便位于整个梯度的顶端,它使黑色变为白色,房间则位于梯度的底部。结果,房间看上去呈黑色的,圆盘呈白色,这是与事实相符的。看上去白色的圆盘实际上是黑色的,但是这一事实对解释来说是完全无关的。在不太强烈的光锥面中,一个灰色圆盘看上去像强光中的黑色圆盘。这里根本没有什么恒常性问题。但是,一俟白色纸条出现,新情况便随之产生;现在,我们有三个场部分,即A、B、C,这样一来,按照每单位面积的刺激强度,A:B=B:C=1:60。根据我们的假设,我们期望该结构看上去是什么样子呢?

B在C引入之前必须呈现白色,因为它位于60:1梯度的顶端。不过,在引入C以后,它仍然保持该位置,但是与此同时却位于新的BC梯度60:1的底部,因此,B便显示出黑色。由此可见,如果不引入一种新的假设的话,我们对我们的问题便无法提供任何答案。新的假设如下:一个场部分X,其外形取决于它对其他场部分的“附属”(appurtenance)。X越是属于场部分Y,它的白色就越是由梯度XY决定;X越是不属于场部分Z,它的白色便越少依靠梯度XZ。这一假设并不完全新颖,因为我们在前面已经遇到过“附属”因素或“从属”因素,也就是说,我们在对威特海默一本纳利(Wertheimer-Benary)的对比实验进行讨论时已经提到过这个问题。哪些场部分将归属在一起,这种归属达到多大程度,均有赖于空间组织因素。很清楚,处于同样明显距离上的两个部分,在其余情况保持不变的条件下,要比不同平面上组织起来的那些场部分更紧密地归属在一起。当然,这种组织最终有赖于两个视网膜上邻近刺激的分布。

我们现在可以回到盖尔布的实验上来了。这里,C(白色纸条)更紧密地从属于B(黑色圆盘),而不是属于背景A(房间);B和C归属在一起,依着背景而出发。因此,现在B主要由BC梯度决定,从而呈现黑色,实际上也确实如此。可是,另一方面,A位于一切梯度的绝对底部。它看上去呈黑色是十分自然的。但是,这样说还不够。它在C引入之前就呈现了黑色,而梯度AB是1:60。随着C的引人,一种新的梯度AC产生了,它是1:3600,该梯度的结果不可能像更小的AB梯度一模一样。A和C之间的差别不可能单单为白色,因为这种差别的最大值是通过梯度AB而达到的。某种新东西肯定会发生:A在新的维度或新的方面看来肯定不同于C,而这种维度就是明度的维度。B和A看上去都是黑色,但是B却与白色C看上去一样明亮,而A则暗得多。

对盖尔布实验所作的这种解释也由卡多斯作出(p.84

f.),在我看来,他的理论在一切基本的方面与这里提出的理论相符合。我发现,卡多斯在对附属问题的系统阐述中,以及在他的既简洁又引人注目的许多实验中(这些实验主要用来论证该因素的有效性),作出了重要的贡献。通过改变附属条件,他成功地运用了一些不同的方法来改变“有效梯度”(effective

gradient),从而改变了有关场部分的外观。他的实验尽管在这里无法详述,却毫无疑问地证明了附属条件的作用,从而也证明了我们用来解释盖尔布实验的假设的正确。

该理论在其他情形中的应用

现在,让我们继续讨论我们的理论。我们再次考虑A、B、C这三个面,但是,假设A和B归属在一起,并依C为背景而出发。那么,A和B应当呈现黑和白,这是在没有C的情况下所反映的,而C则看来肯定呈白色并且明亮(也许是照亮的),这样的结论也是由卡多斯得出的。如果条件并不那么简单,以至于B在很大的程度上不属于(A或C)而属于C(或A),那么,AB和BC两个梯度将一起对C产生影响,结果使它既在白色方面又在明度方面看上去与其他两个表面不同,不过,在迄今为止讨论过的简单例子中,它与其中一个表面分享白色,而与另一个表面分享明度(在盖尔布的实验中,B与C具有同样的明度,而且,与之相近似的是,B与A具有同样的白色)。

为什么该理论仍不完整

我充分意识到,上述的假设远远不是关于我们通常所谓的明度恒常性事实的一种完整理论。但是,它至少是一种实际的理论,也就是说,从唯一可以得到的原因(引起知觉组织的接近刺激)出发对观察到的结果的一种解释。一个完整的理论必须回答下述问题:已知不同刺激的两个毗邻的视网膜区域,在哪些条件下,行为(知觉)场的相应部分将表现出不同的白色和相同的明度,或不同的明度和相同的白色?对于这个问题的完整回答,广义上讲能为颜色知觉的完整理论提供钥匙。

一些实验证据

由于缺乏这种答案,因此,我们必须努力探索,以便为我们的假设提供某种实验支持。它有赖于两项命题的真实性:(1)知觉物体的特性有赖于刺激的梯度;(2)就特定场部分的外观而言,并非所有的梯度都同等地有效;确切地说,一种梯度的有效性将随着这种梯度的两个条件之间获得的附属程度而变化。由于命题(2)已为卡多斯的新实验所证明,因此我们便集中讨论命题(1)。

在不同外观的客观上相等的环境场内客观上相等的内部场

让我们从下列例子开始。设想一下,如果有两个大的(环境)场S1和S2,每个场中央均有一个小孔,我们把这两个小孔称为内部场I1和I2。使S1和S2在反射的光强度方面相等,I1和I2也与此相似。那么,在这些条件下,I1和I2的外观是否相等?读者开始时可能会认为,这是一个微不足道的问题,而且显然可以作出肯定的回答,因为它仅仅叙述了卡兹的减光屏原理而已。但是,这种结论下得未免太过仓促了,我们知道,在每个单位面积上反射同样光量的两个场可能看上去彼此十分不同,也就是说,一个是白和黑,另一个是黑和亮。当我们用了减光屏以后,我们自然在这样一些条件下操作,其中两个孔(I1和I2)的环境S1和S2不仅在客观的光强度上相等,而且看上去外观也相等。但是,假设S1看上去为白色,S2为黑色,那么,I1看上去会等于I2吗,或者,如果I1不等于I2,那么,它们相互之间在哪个方向上不同呢?一种论争方式可能是这样的:由于S1看上去比S2更白,因此,通过对比,I1看来比I2更黑。这个预测忽略了这样一个事实,即由比例S1/I1来表示的梯度S1-I1恰恰等于由S2/I2来表示的梯度S2-I2,因为从物理角度上讲S1=S2,而I1=I2。如果内部场的外现有赖于将它们与环境场联结起来的梯度,那么,I1应当比I2看上去更白。当我们考虑这样一种情形,即两个内部场从物理角度看像两个外部场一样差不多具有同样的强度,以至于两者看来几乎相等时,上述情况将会出现。因此,看上去几乎等于S1的I1肯定呈白色,而I2相应地呈黑色。

哪一种期望正确呢?在实际的操作中,I1看上去比I2更白还是更黑呢?为了回答这个问题,哈罗尔(Harrower)和我在不同的环境中进行了实验(Ⅱ),然后又由盖尔布(1932年)以不同形式独立地进行了实验。尽管两者的著述都没有像这部著作那样对理论问题作出陈述,但是,实验者均明确地获得了同样的结果:I1比I2显得更白。于是,该实验起了证明我们命题的作用,即场部分的外观有赖于将该场部分与其他场部分联结起来的梯度。

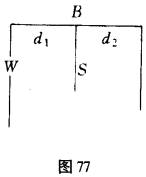

实际上,由杨施和缪勒(Muller)进行的早期实验也证明了同一论点。这类实验运用了一种由卡兹介绍的测量恒常性的方法。一种与墙壁成直角(墙上有窗W)的一致背景B(见图77)被置于一张台子上。在同一台子上与背景成直角的是屏幕S,它向台子右侧投下影子,同时让台子左侧完全暴露在从窗外射入的光线之下。在背景的任何一侧放上两只圆盘,其旋转方式是这样的,也即使它们的减光相等,那就是说,左边圆盘d1,反射的光等于右边圆盘d2反射的光。为此目的,d1必须比d2具有更低的反照率,以便为它接收大量的光作出补偿。观察者坐在O处,观看左方较黑的圆盘和右方较白的圆盘。用经典的对比理论对这种结果作出解释是可能的,因为B的左半部包围着d1,比右半部接收更多的光,也反射更多的光,而右半部则将d2包围起来了。因此,通过对比,d1应当比d2更黑。为了排除这种解释,杨施和缪勒作了以下修改。他们不用一致的背景,而是采用两种不同的背景,左侧是较黑的背景,右侧是较白的背景。如果来自这两个背景的到达双眼的辐射相同的话,那么,除了以下事实之外,即I1和I2不再是屏幕上的空洞,而是屏幕前面的圆盘,我们便有了与上述讨论的那些条件相一致的条件,也就是说,S1=S2,I1=I2按照纯粹的对比理论,I1应当看来像I2,恒常性应当消失,可是实际上,它们看来恰恰像原先的具有一致背景的实验装置那样,I1和I2看上去是不同的。因此,这种不同无法用对比来加以解释。然而,它直接来自我们关于梯度效应的命题。由于在杨施和缪勒的实验条件下两个背景看上去是不同的,尽管它们反射了同样的光量,与它们的各自背景具有相等梯度的圆盘也肯定看上去不同。这一论点与上述两个空洞的论点是相符的,也与我们在讨论形状恒常性(见边码p.222)时提出的论点相同。它能以这种形式来叙述:如果某种辐射产生了一个淡灰色物体的印象,那么,稍微强一点的辐射便会产生一个白色物体的印象,但是,如果第一种辐射产生了一个黑色物体的知觉,那么,第二种稍微强一点的辐射便将产生一个深灰色物体的知觉。在这一系统阐述中,我们通过将一个物体与另一个物体联结起来的刺激梯度解释了一个物体的外观,我们还通过后一物体的出现解释了一个物体的外观。事情本身未被解释,正如我们没有解释为什么在杨施和缪勒的实验中两个背景看上去不同一样。这种解释需要探索的条件超越了四个表面的讨论。这是一种我们已经阐述过的(见边码p.248)一般问题的应用。

关于现象回归概念的结论

这些实验(一方面是考夫卡-哈罗尔和盖尔布,另一方面是杨施一缪勒)清楚地归属在一起。最后,讨论一下恒常性或现象回归也许是明智的。两只圆盘d1和d2的表面差异显然与它们的反照率差异相一致(这是它们“实际”呈现的面目),而不是与它们的刺激差异相一致,因为在这一例子中,刺激差异为零。但是,在两个最初的实验中,这样一种观点是行不通的,因为该结果并不依赖于通过空洞看到的屏幕的反照率,而是依赖于经由空洞的辐射。所以,我不能同意索利斯的主张,他认为应当把“实际物体的现象回归”替代“恒常性”这个术语,以指明整个范围的事实。索利斯在1934年确实对恒常性这个术语提出过十分机智的批评,他指出,这个术语在许多情形里没有任何确切意义,相反,他自己的术语(即“实际物体的现象回归”)倒是有意义的。但是,正如刚刚讨论过的这些情况那样,它们属于同一范围,证明索利斯的术语也未能把一切事实都包括进去。

考夫卡和哈罗尔对盖尔布原始实验的修正

迄今为止我们所引证的一些实验未曾考虑到盖尔布的研究,而事实上,我们是把它作为我们理论的出发点的(见边码p.245)。现在,让我简要地报道一下由我本人和哈罗尔进行的一些尚未公开发表的实验。我们的这些实验抱有明确的目的,即检验我对盖尔布效应的解释。在这一实验中,有三个场部分(A、B和C),黑暗的房间,照明的黑色圆盘,以及同样照明的白色纸条。于是,辐射是A:B=B:C=1:60。如果把C略去,B便呈现白色;一俟把C引入以后,B就看上去黑而亮,对此变化可用下列事实解释,即B是由梯度BC来决定的。如果这种解释正确,那么B就不再显示黑色,只要C:B的关系小于60:1,也就是说,只要人们用灰色纸条代替白色纸条;纸条越是不白,黑色圆盘(B)就越表现出不黑;不过,纸条本身看上去仍呈白色,尽管不太亮,原因在于以下事实,即C:A的关系仍然大于60:1。这个预期得到了证实,B的外观黑色(因而它的恒常性)是C的反照率的函数。在盖尔布实验的原始条件下,以及在具有空洞颜色的条件下,A是一个黑色的未被照明的屏幕,通过一个孔,B和C可被看到。

让我们再次使用先前用过的阐述方法,我们可以说:如果光照60i看上去是白色;那么,光照i就看上去呈黑色了;如果30i呈白色,那么i就呈灰色。我们在这一情形中的阐述要比在先前情形中的阐述更为恰当,因为我们懂得为什么C(60i、30i等)看上去呈白色。

我们还可以把盖尔布的实验颠倒过来。在一般条件下,我们有三个面即A、B和C,于是,现在是A:B=B:C=60:1。A是强烈照明的白色背景,B是一个与其边缘线相合的阴影中的白色圆盘,C是与圆盘接近并处在阴影区里的黑色或灰色纸条。如果A和B单独展示,那么A将呈现白色,B将呈现黑色。现在,以这种方式把C引进来,BC归属在一起,B就变成白色;再者,如果B:C小于60:1,那么,8就变成更浓的黑色。

运用洞孔颜色,这种预示得到证实,尽管需要更强的措施来保证B和C比原先情形更加归属在一起。我们用了一套与盖尔布的实验装置相一致的装置,最后未能得到这种结果,也就是说,引入黑色纸条并不改变阴影中的白色圆盘的外观。我不想解释这种出乎意料的结果,我只想补充,相等的强度梯度具有不同的结果,主要根据受影响的部分是在梯度的顶部还是在梯度的底部。正如我们从其他实验中得知的那样,把中等灰色作为中心,黑白系列在功能上并不对称。

浅黑色和深白色之间的功能差异与同样的刺激强度相一致

看来,剩下来的问题是,用我们的理论可以解释多少事实。这个任务超越了本章的范围,这里,我们仅仅讨论其中一点。在我们讨论知觉的一些地方,我们曾试图用一些功能的事实去证明纯现象学的事实。在目前这个领域,我们也想照此实施。如果与相等的局部刺激相一致的视野的两个区域看上去不同,那么,除了它们的外观以外,它们在其他特性中是否也不同呢?实际上,人们已经发现了下列三种结果,第一种是由盖尔布(1920年)发现的结果,他在实验中用了两名精神错乱的病人,如第四章(见边码p.118)所报道的那样。需要记住的是,这些病人并不观看表面,而是物体的颜色始终具有一定的厚度,颜色越黑,厚度越大。这些病人便拥有颜色恒常性了。例如,如果让他们操作边码P.249(图77)上描述的实验,那么,反射同样光量的两只圆盘d1和d2如同常人看来那样看上去是彼此不同的。与此同时,颜色的“厚度”规律仍然站得住脚:d1看上去更黑,但比d2更厚。由此可见,具有相等局部刺激的两个表面不仅看来彼此不同,而且根据它们不同的外观,其组织也不同(盖尔布,1920年,p.241)。

第二个实验是由明茨(Minta)和我本人实施的。如果白色是比黑色更刺目的颜色〔这是从第四章(见边码p.127)解释的意义上说的」,那么盖尔布的结果看来便可以得到解释了;也就是说,如果白色具有更强的组织力和内聚力的话,则盖尔布的结果便可以得到解释了。在一般的条件下,白色和黑色之间的这种硬性差别是由我本人和哈罗尔发现的;现在的问题是,它是否也适用于与同样的局部刺激相一致的黑色和白色。我们认为,如果它适用的话,那么,比起由同样的局部刺激产生的白色场来,一个黑色场对于引进一个彩色图形来说应当产生较少的阻力;黑色场比之白色场较少需要颜色。我们的实验证明了这种推论,从而也提供了另一种结果,即两个这样的表面在其中发生差异的结果。

第三种结果是由哈罗尔和我本人发现的(11,p.211)。对非彩色背景上一个彩色图形的颜色浓度来说,如果两者的白色越相似,浓度便越大;在重合点上(这里的重合点就是白色的等同点)浓度达到最高值[参见阿克曼(Ackermann),埃伯哈特(Eber-hardt),G.E.缪勒,1930年Ⅱ]。用明度来对这种结果进行解释是符合习惯的,但是这种解释并未考虑下列事实,即同样的辐射可以产生不同的白色和明度的结合。先前关于彩色图形的颜色浓度或阈限有赖于背景明度的一切实验都是在这样一种情形里进行的,也即图形和背景处于同一平面上,并接受同样的照明,在这种情形里,背景的白色(明度)只能通过它的反照率的变化而变化。可是,哈罗尔和我在非彩色背景上制作了一些图形,我们的方法是将图形和背景的光源分开。这样,方有可能去比较将同样数量的彩色光反射到两个背景上去的两个图形,这两个背景尽管也反射了同样数量的(非彩色)光,但是看上去却是不同的,例如,其中一个背景黑而亮,另一个背景则白而暗。这样一来,不仅这两个图形的颜色看上去彼此不同(这是我们已经提到过的),而且颜色的最大浓度也不再能从那个重合点上获得。在该重合点上,黑色背景上的蓝色看上去比减光相等的白色背景上蓝色更浓,黄色在前者上也比在后者上看来颜色更浓。

颜色恒常性

现在,让我们转向狭义中的颜色恒常性;正如物体的颜色并不随着非彩色照明的强度变化一样,因此,它们也不遵循照明的彩色变化,尽管“颜色恒常性”比“明度恒常性”更不完善。卡兹将这类现象的调查收录在他的第一本伟大著作中,而且恒常性问题也主要地决定了该领域中的科研工作。此外,为了这一理论的缘故,正如我们在明度恒常性讨论中排除了颜色恒常性的讨论一样,我们在颜色恒常性讨论中也将排除明度恒常性的讨论。

最初的实验

让我们进行下列实验:在一堵由彩色光照明的房间的墙旁,我们安置了一个非彩色圆盘d1,离这圆盘不远处的墙壁上有一开口,通向另一间正常照明的房间,在这开口后面的那个房间内,我们安置了第二个非彩色圆盘d2,以遮住来自第一个房间的彩色照明。这样一来,d1反射了彩色照明的光,d2则反射非彩色光。在这些条件下,d1看来或多或少是非彩色的,而d2则以一种彩色出现,作为对照明彩色的补充,而且,照明的颜色越浓,两种照明的发光度越是差不多相等。上述两种结果,即d1的非彩色外观和d2的彩色外观,都作为同一结果的例子,尽管d1显示出恒常性而d2并不显示出恒常性。由于d1和d2反射了不同种类的光,因而看上去不相等。如果反射彩色光的d1看上去是非彩色的,那么反射非彩色光的d2看上去肯定呈现彩色,这样一来,它的彩色与非彩色在同一方向上有所区别,而且像d1的非彩色不同于照明的彩色那样,它在数量上也有所区别;也就是说,d2的色彩必须成为照明色彩的补充。如果人们通过非彩色照明的减光屏洞孔注视同样两只圆盘,那么,一个孔由d1填充,另一个孔由d2填充,于是,d1将看上去呈现彩色,并且处于照明的色彩中,而d2则呈现非彩色。

颜色恒常性理论的尝试——两个原理

杨施是第一个看到d1和d2的外表归属在一起的人,他还由此发展了一种测量转化的方法,然而,其他一些心理学家却未能看到杨施论点的意义一。在我看来,d1和d1外表之间的联结包含了颜色恒常性理论的关键,或者,如果我们不用这种特定的偏见来表述的话,它就是颜色知觉的理论。首先,它为我们提供了一个不变因素,也就是d1和d2之间的梯度。虽然量化证明仍然找不到——确实很难获得——我们仍然可以假设,刺激梯度d1-d2产生了相等的外表颜色梯度,不论有否减光屏都一样,但是,单凭这种梯度还无法决定这种外表梯度的绝对位置。如果C1和C2是同一种刺激色彩的两种不同的浓淡,那么具有固定差别的两种颜色的行为场将与这些刺激相一致,而且这两个场可以在颜色的最大浓度和补色的最大浓度之间的任何地方具有颜色。这种颜色的多样性可被视作一个固定的量尺,在该量尺上由两种刺激C1和C2产生的两种颜色彼此之间保持同样距离,但可能根据一般的条件而游离。我把这种现象称作水平转移原理(the

principle of the shift of level)。

由此可见,颜色现象与空间方向现象具有惊人的相似性,在空间方向中,两根线条之间的角度是一个不变因素,而知觉到的线条的绝对方向则有赖于一般的场条件。这一类推甚至还可深入。在我们关于空间方向的讨论中,我们发现某些方向起着独特作用,它们是水平方向和垂直方向,我们还发现,组织的主线往往倾向于成为方向的主线(见边码p.216)。在空间方向领域,我们发现一种类似的独特的群集(constellation),也就是正面平行面,而在大小领域和非彩色领域中,则没有这种独特的群集存在。然而,当我们考虑所有的色彩现象时(包括彩色和非彩色),我们又会重新找到这种独特的群集,因为在这里非彩色具有独特的位置。看来,它与系统阐述一个原理的事实完全一致,我们把该原理称作非彩色水平原理(the

Principle of the neutrallevel)(1932年a)。正像每个个别的空间方向有赖于一般的空间格局(spatial

franework)那样,每个个别的知觉颜色也有赖于一种颜色格局(colour framework)或颜色水平(colour lerel)。而且,正像水平一垂直方向建立了空间格局那样,非彩色也充当了颜色水平。至于在每一个特定的情形中这种颜色水平是如何建立起来的,则有赖于特定的条件。在颜色领域,这些条件并不像在方向领域中那样容易进行系统阐述;但是,只要记住格局和背景之间存在的关系,我们便可以提出下列假设,那么一般的背景将决定水平,从而像条件许可的那样显现为非彩色。用此原理,加之水平转移原理,我们可以解释两种圆盘d1和d2的表现,不论它们是否通过减光屏而被看到。在第二种情形里,背景反射了照明的颜色;作为背景,它决定了颜色水平,从而看上去是非彩色的。圆盘d1反射了同一种光,因此看上去也一定是非彩色的,而圆盘d2反射的是非彩色光,因此看上去呈现补色的彩色。有了减光屏,屏幕反射非彩色光,于是成了背景,从而看上去呈非彩色;d2也反射非彩色光,因此也肯定呈现非彩色;而d1由于反射彩色光,即照明的光,因此看上去一定呈彩色。

本理论的缺陷

尽管这些原理允许我们引证大量事实,但是,它们还不能作为一个普遍的理论。这些因为,水平转移原理迄今为止只阐述了两种颜色,它们能在联结色圈两点并穿越非彩色中心(或色锥中相应的线)的一根直线上被描绘。但是,我们尚未知道,两种颜色之一的水平转移如何对另一种产生影响,如果它并不存在于这样一根线上的话。具体地说:假设我们实验中的d2是绿色的,而第一间房间的照明是黄色的,那么,当d1和d2通过一个非彩色照明的减光屏而被看到时,d1呈现黄色,d2呈现绿色。如果我们移去减光屏,d1重新变成非彩色,但是,d2将显示什么颜色呢?它看上去与非彩色不同,这种不同犹如绿色与黄色的不同。对此问题的实验解决办法颇为容易;它将导致十分有趣的概括,即关于整个色彩系统的概括。

彩色物体在彩色照明中的恒常性

我认为,我们的原理在解释彩色照明中非彩色物体的恒常性方面是清楚的。那么,它们是否也解释了彩色物体的恒常性呢?为了避免对我们的假设多问几个为什么,我必须提及这样一个事实,它对女士们简直太熟悉了。女士们在挑选衣料时很少借助人工光线,因为在人工光线下,颜色恒常性没有明度恒常性来得完美,这个事实也由彪勒强调过。这样一种随着照明颜色的浓度而下降的不完美的恒常性,确实是与我们的假设相一致的,而且,一俟上述的一般问题得到解决,这样一种不完美的恒常性便可以从我们的假设中详尽地推断出来。让我们仅讨论两个例子。首先,我们选择在普通灯泡的黄光照明下的蓝色物体。我们知道,在这样一种照明下,一个反射黄光的非彩色表面看上去呈非彩色,结果反射非彩色光的表面看上去呈蓝色,而反射蓝光的表面将比非彩色照明下显得更蓝。现在,用黄光照明的蓝色物体会比正常照明时反射较少的蓝光,如果人们通过正常照明的非彩色减光屏向它注视的话,这一点是可以确定的。然而,现在这个较少蓝色的物体肯定会产生比它在非彩色照明下更加蓝的颜色。因此,照明有两种对立的作用。从物理学角度讲,它减少了来自物体的蓝光,但是从心物角度讲,它提高了这种光的蓝色效应。这两种对立的效应具有同样的量值,以致于可以相互抵消,从而产生完好的恒常性,这仅仅是多重性中的一种可能性,而且只有在少数情形中才能实现。由于照明的变化,从一个物体上反射的光的变化将有赖于照射到该物体上的光的组成以及它自己表面的选择性(selectivity)。看上去相等的两种光可能有十分不同的组成方式,而看上去相等的两个表面也可能有十分不同的选择性。因此,呈现等同颜色的两种光可以产生十分不同的辐射,这些不同的辐射是从同一表面反射的,而且,同样的光能以不同的组成方式从两个表面反射出来,这两个表面在非彩色照明下看上去是相等的。该事实的另一个结果是当彩色照明取代非彩色时,来自两个表面的刺激之间的关系一般说来会发生变化;这再次意味着恒常性是不完整的,而照明强度的变化使这些关系保持恒定,从而保证了更高程度的(白色)恒常性。

关于我们的第二个例子,我们选择了一种单色照明(monochromatic

illumination)。在这种情况下,由于只有一种光投射在物体上,因此由物体反射的光也就只有一种,唯一的刺激差异可能就是强度差异了;由此可见,所有的物体都应当呈现非彩色,因为根据我们的非彩色水平原理,整个视野应当呈现非彩色,而且强度差异表现为黑-白差异和暗-亮维度差异。

行为照明

对我们的理论可能提出的一个异议将有助于我们简要地介绍一种迄今为止被忽视的论点,尽管这种论点在讨论颜色恒常性的理论时起着重要作用。我们认为,一个非彩色表面在彩色照明下仍会呈现出非彩色。这样说,难道没与我们的原理发生抵触吗?我们的原理认为,两种阈上不同的刺激绝对不会产生恰好同样的结果。如果我们把彩色照明条件下的非彩色浓淡的恒常性视作对这些事实的完整描述的话,那么我们便会与我们自己的原理唱对台戏。可是,我们并没有这样做。这里又有一个新的方面,即非彩色照明的非彩色表面和彩色照明的非彩色表面彼此表现不同。在某些情形里,这种差异可以这样来描述,即这两个表面尽管具有相同颜色,但是在不同照明条件下呈现,于是可以把照明作为一种行为数据来考虑。在其他一些情形里,这样一种描述过于独特,而且仍有某种差异保持着,尽管我们的语言没有特定的言词去说明它。例如,当你戴上一副黄色眼镜时——景色会变得暧和和绚丽多彩;如果换上一副蓝色眼镜,看到的东西会变得冰冷和呆滞。我告诫自己不必再在这种观点上多费口舌。在我的文章中(1932年a),我已经发展了我的理论,以便处理照明的印象(pp.349f.)。

某种实验证据

关于迄今为止阐释的这个假设,能说它不仅仅是一种推测吗?有否直接的实验去证实它?当我最初考虑水平转移和非彩色水平两个原理时,下面的论点就闪现在我的脑海里。假设一个反射非彩色光的场呈现蓝色,因为环境场反射黄光而呈现非彩色,那么,客观上非彩色的场应当不再呈现蓝色,如果环境场呈现黄色的话。与此同时,如果它在客观上变得更黄,那么原先显示蓝色的场的非彩色化将证明,它的蓝色不是由于传统意义上的对比,因为环境场的对比应当增加,如果环境场的颜色浓度增加的话。这种论点导致一个十分简单的实验。在一间由漫射日光照明的房间里,我旋亮一盏普通的电灯,它将一个固定物体的阴影投在一张白纸上。该阴影产生一个区域,它在一个较大区域内反射非彩色光,而较大区域是反射黄光的(黄光由漫射日光和灯光所组成)。如果恰当地调节漫射日光的强度与灯光的强度,那么,白纸就呈现白色,而阴影则是浓浓的蓝色。这不是别的什么东西,不过是产生彩色阴影的众所周知的方法而已,也即一种经常由“对比”来进行解释的结果,尽管这种解释忽略了这样一个事实,即非阴影区虽然反射黄光,却看起来是白色的。现在,我对实验进行修改,使环境场客观上变得更黄,而主观上则呈现黄色:我用一张相对来说低浓度颜色的黄纸盖在一张白纸上,白纸上投有蓝色阴影,仅让阴影部分不被盖住。于是,我使环境场比先前反射更多的黄光,但是让阴影区保持不变。结果,围着阴影的纸看上去呈黄色,而阴影部分则丧失了它的大部分或全部蓝色。如果我使用一张颜色浓度更高的黄纸,那么结果还要明显。当然,我改变条件,以便排除一些可能的解释,除了黄色以外,我还用了其他一些照明色。结果仍然一样(参见我的文章,1932年a,p.340)。在原来条件下阴影呈现蓝色,而在实验修改以后阴影变为非彩色,这一事实证明闭合区域的外观并不依赖它自己的辐射以及环境场的辐射,这是对比理论所坚持主张的。也就是说,闭合区域的外观有赖于以累积方式结合起来的两个因素,有赖于已闭合的辐射和正在闭合的辐射之间的一个梯度,有赖于后者得以出现的颜色。当它客观上被着色时,它就呈现非彩色,而一个非彩色的内部场一定会以补色出现;然而,当它呈现彩色时,内部场就会或多或少地出现非彩色。

上面描述的一些实验倾向于使对比和“转化”之间的关系问题变得十分紧迫。很自然,这个问题使得该领域中的所有研究人员,从卡兹到卡多斯,忙于此项工作,而且将两种结果彼此分离的那些理论则与另外一些理论发生冲突,后者试图通过对比来解释转化(这是前面提到过的,业已证明是失败的一种尝试),或者通过转化去解释对比(如杨施等人)。我把这个问题暂时搁置起来,因为目前尚缺乏一些关键实验。然而,我无法相信这两种现象在其动力学方面是完全不同的。正如我确信的那样,如果所谓的对比效果还有赖于受刺激区域之间的梯度的话,而且,正如威特海默-本纳利实验已经表明的那样,如果所有这些梯度并不具有相等的影响,而是按照“附属条件”来施加它们影响的话,那么,这些对比效果一定是与“恒常性”效果密切相关的。让我们再次回到纯粹白色和明度的领域中来:我们看到,出现在同一平面中的两个区域将主要根据它们的白色程度彼此确定下来,而在不同平面中组织的区域也将相互确定它们的明度。第一种影响可能与普通的明度对比相一致。这一观点得到威廉·沃尔夫(Wilhelm

Wolff)的实验支持,他证明,反射同样数量的非彩色光并出现在同样的正面平行面中的两个相等的表面,当其中一个处在暗的背景前面,另一个处在淡灰色背景前面时(两个背景在客观上和主观上不同),仍会看上去相等,可是,如果把这两个表面置于两个背景上,它们的反照率就像第一个实验中的背景那样彼此不同,那么,这两个表面便会看上去不同。这种外观上的差异是一个普通的对比例子;但是,就内部场和环境场而言,由于在这两组条件中视网膜条件是相同的,其中一个条件只产生对比效果。沃尔夫的实验证明,对比不能单凭视网膜条件来解释,它有赖于空间组织,有赖于由视网膜条件产生的附属条件:当两个表面位于同样的平面上时,它就发生了;当两个表面不在同样的平面上时,它便不会发生。

透明度和恒常性

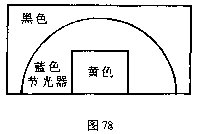

在我们离开颜色恒常性这个课题以前,我们想提出一个与之密切相关的问题,因为它为我们研究空间组织和颜色之间存在的密切的动力联系提供了一种新的洞察力。我们在讨论双重呈现(double

representation,见边码p.181)时,已经涉及到这个问题。当我们通过另一个表面去看一个表面时,空间组织的这种形式的最明显例子便显示出来了。该现象得以发生的条件已由富克斯(Fuchs)于1923年十分系统地研究过,他指出透明度(transparency)有赖于空间组织的因素。富克斯使用的方法之一是节光器方法(episcotister

method)。在一个带有颜色的大型色轮上有一个开口部分,该色轮在位于一个黑色屏幕前的某个距离上旋转着。黑色屏幕上有一幅彩色图形。让我们来选择一个简单例子:如果节光器是蓝色的,那么图形的补色是黄色。如果我们通过置有两个洞孔的减光屏观察这种群集,两个洞孔的位置是这样安排的,观察者通过一个洞孔(以及色轮上面的开口部分)可以看到黑色背景,通过另一个洞孔可以看到黄色图形,那么,这两个洞孔的颜色将由塔尔博特定律(Talbot

law)所决定(参见第四章,见边码p.127),也就是说,其中一个洞孔的颜色很浓,尽管带点深蓝色,另一洞孔则是蓝和黄的混合色。通过适当地调节蓝色和开口部分的大小,第二个洞孔可以使之呈现灰色(这是补色的混合物)。如果我们接下来移去减光屏,只保留盖住马达的屏幕,与屏幕在一起的是蓝色圈的下半部分,于是观察者便在黑色背景前的透明蓝色半圆后面看到一个黄色图形。图78表示了这种实验装置。对于这种知觉,是与下列邻近刺激相一致的:一个黑色区,一个蓝色区(蓝和黑的混合物),组成了除下列区域以外的色轮的可见部分,除外的区域便是位于该区域后面的图形,还有一个非彩色区(蓝和黄的混合),在这非彩色区内,色轮位于图形的前面。如果我们不去考虑黑色区,我们便会发现在刺激和知觉到的外表之间存在不一致。黄色图形区域是双重呈现的;一方面它作为未受干扰的蓝色透明半圆的一部分而出现,另一方面则作为一个黄色图形而出现,然而在视网膜上它既非蓝色又非黄色,而是灰色。一俟该区域失去了它的双重呈现特性,那么,当用减光屏去观察,它便变为非彩色了。因此,在另一个颜色后面见到一个颜色肯定是由于双重呈现的缘故。与此同时,所见的颜色是与“实际的”颜色相一致的。色轮实际上是蓝色的,图形实际上是黄色的,尽管视网膜意像(这是它们在结合中产生的意像)是非彩色的。然而,这最后一个事实不能进入到解释中来,确切地说,解释必须是这样的,即所见颜色和实际颜色的一致是伴随着它而发生的。正如我们已经说过的那样,解释必须从双重呈现这一事实出发。有着许多产生这种组织的运作因素——首先是我们先前讨论过的图形因素,其次是空间轮廓(spatial

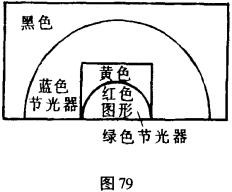

relief)的因素,它们使图形属于背景的平面。在我们的例子中,双重呈现指的是,半圆被看作单一的图形。由此可见,它具有一种以一致的颜色呈现的倾向(参见第四章,见边码P.135)。看来,这种情况可以通过发生在其内部的刺激的异质来加以防止,在那里,一个非彩色的区域干扰了一个蓝色区域。但是,这个区域是双重呈现的,对它来说有两个表面与之一致,一个在另一个后面。前面的一个(属于透明半圆)处在变成蓝色的压力之下。如果我们可以作出如下假设,即一个非彩色刺激引起了两个表面的知觉,一个面是彩色的,则另一个面必定是补色的,那么,事情就会得到解释。换言之,我们把颜色混合定律用于对非彩色刺激结果的裂半分析(splitting)上去。如果y+b=g,那么g-b=y(y=黄色,b=蓝色,g=灰色)。根据这种解释,圆形将会呈现黄色,这并非由于它是真正黄色的,而是由于在实验条件下引起的非彩色刺激,这种非彩色刺激被迫产生了两个平面,其中之一是蓝色的。

上述解释的有效性已由格兰斯·海德(Grace Heider)在一系列实验中予以检测。根据这种假设,非彩色刺激区域实际上由黄光和蓝光的混合所产生的这个事实丝毫不起作用。一切事实随双重呈现而发生,并且正面看上走是蓝色的。于是,便引入了下述的实验修改方式(见图79)。图形的下面部分绘上红色,与此同时,节光器的半圆内部是绿色,颜色和节光器开口是这样安排的,即通过减光屏,底部的红绿混合色看上去恰恰像顶部的黄蓝混合色。刺激条件的这种修改对于观察者的知觉不会产生任何影响,而且有了如下的确实发现:节光器看上去呈蓝色,图形呈黄色,颜色遍布它们的表面;在每一个区域内,刺激的差异在知觉组织中完全丧失了。同样的结果也可以在下列情形中获得,当较小的(绿色的)节光器和图形的下部(红色)被一个具有黑色和白色部分的色轮取代时,该黑色和白色部分像远离中心的蓝黄混合色那样呈现同样的非彩色。由此可见,这些实验证实了我们的假设,同时指明了为什么一方面透明度通常由颜色恒常性相伴随,另一方面这种联结又不是组织的,原因在于,透明度也可能导向恒常性的反面。

透明度中空间和颜色的相互作用:图多尔-哈特实验

当我们引入这个课题时,我们已经强调过,透明度本身是一个空间组织因素,而且需要某些图形条件加以完成(见边码p.181)。图多尔-哈特(Tudor-Hart)通过特定的实验表明,在透明度的空间组织中,颜色和形状有着密切的相互作用。她改变了颜色和光线的决定因素,让图形因素保持原封不动。她在透明的表面和通过透明表面而看到的那个面之间找到了一种密切的相互依存关系。对于她的各种结果,我仅提及其中一些如下:

(1)“当一台节光器(上面描述的节光器方法是用来产生透明度的)在相似的颜色和明度的背景前面旋转时,不论背景上有没有图形,节光器是看不见的。”

(2)“如果一台节光器在不同明度的背景前旋转,背景上有一图形与节光器在明度上相等,则节光器在中央区域看得见,甚至在图形前面也看得见。”

(3)“在其他条件相等时,节光器越暗,它便越透明”(p.277)。

(4)在其他条件相等时,背景越亮,节光器便越加透明。

(5)在节光器具有低透明度时,透明度便不一致,比起边缘区来,背景上图形前面的透明度更强。

(6)透明度在不同方面发生变化,视不同的条件而定。图形的鲜明性有赖于背景和背景上的图形之间明度的差异,这种鲜明性决定了图形的清楚或“模糊”,而背景的明度则决定了节光器的‘素质”,如果它越厚,就越坚实,背景也就越暗。如果有两台相等的节光器,一台在黑色背景前,另一台在白色背景前,那么它们“在各方面均表现得如此不同,以至于说它们客观上相同似乎有点滑稽可笑”(p.288)。

我毋须详细分析这些结果,我将指出,上述引用的图多尔-哈特的一些实验结果证实了刺激梯度的重要性,虽然它们是就空间组织而言的,但现在却对我们的透明度理论作了补充。它们补充了“裂半”的新情形,而所谓“裂半”,就是一种非彩色分裂成两种相等的非彩色(在上述结果2中,灰色区与图形和反射同一辐射的节光器的混合相一致,该灰色区在双重呈现中作为透明的节光器部分而被看到,并作为同样明度的图形而被看到)。我还将指出,它们表明了白色和黑色之间的硬性差异。 |