首页 -> 2007年第7期

不容忽略的高中字词教学

作者:冯妙群

原因一:学生学习习惯较差,不重视课文预习,尤其不重视字词的积累。

我曾在班里做过调查:100名高一学生中,有预习习惯的21人;遇到生字词能主动查阅工具书的13人;会对生字词进行摘抄强化的仅有5人。省一级重点中学的学生尚且如此,普通学校的情况可想而知。在语文界,经常听到同行抱怨:学生作文中错别字比比皆是,且屡教不改;高考名句默写题中屡屡因为几个错别字而把辛辛苦苦的背诵全部付诸东流……叶圣陶先生早就注意到了这一问题:“学生认识生字生词,往往有模糊笼统的毛病,用句成语来说,就是“不求甚解”{1}。他还举例说,在作文本上见到有学生把“笑逐颜开”写成“笑颜逐开”,把“万人空巷”写成“万卷空巷”,等等。

原因二:由于对课标认识有偏差,初中阶段的字词教学未完全落实到位,而高中教师又把字词教学排斥在教学重点之外。

《语文课程标准》(以下简称课标)指出:初中学生应累计认识常用汉字3500个,其中3000个左右会写。{2}在这里,课标明确了初中识字教学的内容和学生的识字数量。但是温州阮秋妹老师《温州市语料库的建设与用字量的调查研究》的数据表明,初中生目前真正能掌握的常用汉字并非3500个,而是1590个左右;特别需要指出的是,初中三个年级段用字量的增幅情况,初一到初二增长49个,初二到初三增长69个,初一到初三一共才增长118个,增幅显然偏低,远不能满足从小学到初中识字教学应增长1000个常用汉字的增长要求。这些数据反映的固然是温州市的情况,但也在一定程度反映了初中字词教学现状不容乐观。

同时,课标指出,高中语文课程应进一步提高学生的语文素养。{3}而加强字词教学,让学生能正确地朗读,能用规范的语言文字写作正是提高语文素养的重要方面。许多语文老师已充分理解了这一点,并在教学中认真加以实践。但并非所有老师都能认识到高中字词教学的重要性,部分教师对学生课堂上出现的误读“充耳不闻”,对课文中出现的难念难写的字“视而不见”。认为这些“小儿科”“不足挂齿”,等到高三复习时花几节课就能“搞定”。

原因三:网络语言对字词教学的冲击。

网络在现代社会中扮演着越来越重要的角色,青少年对新生事物接受较快,受网络影响更甚。上海著名学者王文元感慨地提到他在网页上收到的一封短信:“王老实:你号。在你的王爷上读到了你的打坐,我很受气阀,以后请多执教。在建。”(注:短信应为“王老师:你好!在你的网页上读到了你的大作,我很受启发,以后请多指教。再见。”)这一现象对字词教学带来了严重的冲击,并引起了一些有识之士的忧虑。我个人感到,对网络语言可宽容,对学生要求则要严谨,高中语文老师必须把好字词教学关,引导学生使用规范的语言文字。

基于上述原因,笔者感到尽管高中阶段的教学重点并不是字词教学,而是培养学生听说读写的能力,但若忽略字词教学,听说读写能力的培养效果将大打折扣。正如一些语文专家所言:“不论课程怎样改革,语文课就是语文课,对字词的音、形、义的理解、掌握,任何时候都不应该放松。”

如何按照课标的要求抓好高中阶段的字词教学呢?笔者以为主要有以下三种方法:

第一,培养学生课前预习的习惯,在检查预习情况中抓落实。

课前预习,是老师在上新课文时通常会向学生提出的要求。但在实际教学中,老师未必会对预习的情况,包括生字词的积累进行检查,而督查反馈恰恰是强化预习效果的关键。让我们看看褚树荣老师讲授《荷花淀》的一个片段:

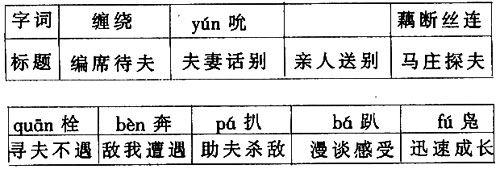

师:课文昨天晚上预习过了,现在来检查一下预习的效果。(投影下表)

师:课文里有没有“缠绕”这个词?

(学生七嘴八舌,有的说“有”,有的说“没有”。教师请一个说“没有”的学生回答)

生1:课文是“缠绞”。

师:读得真仔细,能说说课文为什么用“缠绞”吗?

生1:因为水生嫂在编席子,用“缠绞”准确。

师:对。那么,大家看看“吮”的注音对吗?

生:(齐声)错,是shǔn。

师:“藕断丝连”有没有写错?(学生七嘴八舌,有的说“有”,有的说“没有”)没有错,但要注意,这个“连”容易写成那个“联”。“栓”的注音对吗?

生:(齐声)错,是shuān。

师:“奔”字有两个读音。朝向、朝着某一目标去做,读bèn;奔跑读bēn。课文里说“奔向荷花淀里去了”应该读什么?

生:(齐声)读bèn。

师:“扒”和“趴”的音注错了,哪位同学纠正过来?

生2:“扒着船帮”读bā,“趴着放枪”读pā。

师:很好,“凫水”的“凫”和“枭雄”的“枭”,字形相近,也要注意。下面把表格里的注音的字齐读一遍。(学生齐读){4}

褚老师巧妙地在检查预习环节中区分了“缠绕”和“缠绞”的不同使用范围,明确了“吮”和“栓”两个容易误读字的读音,区分了“凫”和“枭”、“扒”和“趴”两组形近字的读音,分析了“奔”两个读音的不同语境,防范了“连”的误写。整个过程结合课文内容进行,既有老师的适时点拨,又有学生的积极参与,最后通过学生齐读加强巩固。整个过程费时少,收益大,堪称字词教学“范式”。

无独有偶,李镇西老师也认为:“就学生阅读程序来说,他们接触一篇新文章首先要克服字词障碍。”{5}基于这一认识,李老师在上《给女儿的信》时设计了这样一个问题:“我们接触一篇文章首先是从接触字词开始的,那么我要问,哪些同学在阅读时遇到不认识的字?然后查过哪些字词?大家交流一下。如果你们没有,李老师就要问你们了。”{6}接下来讨论了“抔”“幢”“刹”的读音。在上《提醒幸福》时他对学生说:“除了书上给我们列出的这些生难字词外,你自己查了哪些不太了解的字词,我们交流一下,好不好?”{7}然后讨论明确了“喧嚣”“渣滓”的读音和意思。

笔者也在这方面作了一些尝试:不定期地在课前安排3分钟左右的词语测验性练习,主要考查学生读准字音、理解字义的能力,效果不错。

第二,通过语文活动发现问题,在解疑释惑中抓落实。

语文老师不仅要在学生朗读或作文中出现错误时及时予以纠正,还应加强学生在各种场合学语文、用语文的意识,引导学生发现生活中的语文问题。笔者曾联合组里的其他几位老师搞了一次“消灭校园错别字”活动,组织学生对校园内的标牌、宣传栏、黑板报进行检查,结果荣誉匾上的“同舟共计”、宣传栏上的“寻物启示”“不慎感激”“再接再励”都上了“黑名单”。这次活动激起了学生对字词学习的极大兴趣,效果很好。

我还就人教版搞过一次“向教科书开炮”活动,即让学生寻找教科书(人教2002年审查通过版)中用字不规范现象,结果收获颇丰:

“正在窗口整理一个鱼网。”(高二册《边城》P21)句中的“鱼网”应改为“渔网”。

“他吩咐帮手去借几个铁锤,让原先几座塑雕委曲一下。”(高三册《道士塔》P54)句中“委曲”应为“委屈”。

“比如,19世纪法国大作家雨果的回答有时候就非常忧郁,特别暗淡。”(高五册《人是什么》P8)“暗淡”只能形容色彩、光线等不明亮,此处指心情忧郁,应改为“黯淡”。

[2]