首页 -> 2005年第9期

语文模块课程的教学设计与案例简介

作者:张 强

(一)模块课程的设置依据

第一,以语文新课标对高中阶段的拓展型课程设置具体内容与要求为参照,建立与基础型课程相匹配的模块教学课程体系。

第二,以建平中学确立的科学态度、共生意识、人文情怀等育人目标为指导,设置与学校文化建设相适应的模块教学课程体系。

第三,以教师的专业发展和教学特色为依托,选择与学生的学习兴趣、个性特点相契合的模块教学课程体系。

每一模块内容选择的依据是:教学内容应该体现人文特征,兼顾学生阅读兴趣,有利于学生语文素养的培养;同时还顾及语文教学的能级累进特点。

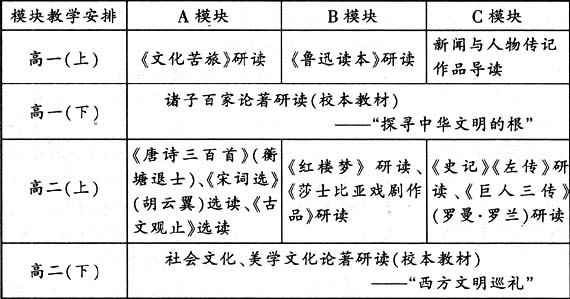

每一个模块根据本模块的特点选择教学内容,A、B、C模块相对独立,并按照学生接受情况,纵向设置能力级别,供学生在高一、高二两个学年选择。

(二)模块课程的整体规划

(三)模块课程的资源开发

具有探究性、实践性、综合性、灵活性等特点的模块教学,追求“以学为主”的教学理念,更强调体验性和研究性学习方式的运用。因此,模块教学的资源不仅要着眼于“教”,更要着眼于“学”。在教学资源的开发过程中,不仅要帮助学生学会自主获取、自主选择和自主运用现有的课程资源,还要指导学生共同丰富和完善课程资源。

为了实现这个目标,我们充分利用网络资源,充实语文组网站,通过分工合作,为学生提供广阔的学习、交流、反馈、评价平台,目前已具规模的有校园“鲁迅网站”“红楼梦网站”“诸子百家网站”等。

二、语文模块课程的教学设计

(一)教学目标的设计

总目标:突出以“学”为主的教学理念,拓宽语文学习的渠道,构建开放的、适应时代发展的模块教学课程体系。着眼于母语学习,通过“沉浸”“体验”“感悟”“思辨”四个层次挖掘学生的语言潜能。

知识、技能方面:指导学生在学习活动中,积累语言知识,发展语言能力,提高语文素养。

过程、方法方面:指导学生在学习过程中,形成问题意识,探索研究方法,培养研究性学习的能力。

情感、态度价值观方面:指导学生在学习交流中,认识中华文化的博大精深,吸收民族文化的智慧,提升文化品位,培养爱国感情和民族精神。

(二)学生自主学习的设计

学生作为课程的主体,除了接受教师的教学指导外,在自主学习中还要有真正体现个体学习风格的自我设计。

建构主义理论认为:学习者利用原有认知结构中的相关经验去同化或者冲击当前学到的新知识,从而赋予新知识以某种新的意义。教师强调自主学习有两个层次:第一层次是自主性接受式学习,第二层次是自主性探究式学习,而接受性学习应该也必须成为探究性学习的基础。

学生在教师的组织与引导下一起讨论与交流,在协作的学习环境中,学习者个体的智慧被群体共享。

而教师在学生自主学习中的作用是:

1.为每一位学生设计接近其最近发展区的自主学习目标。

2.鼓励学有所长的学生围绕自己感兴趣的问题,提出假设,进一步通过查询各种资料论证假设,根据论证结果制定解决问题的行动规则,并在实施过程中完善原有知识。

(三)学生协作学习环境的设计

“协作学习环境”不同于传统的“教学环境”,意味着学生有更多的主动性与学习自由。模块课程的教学设计起点不是老师准备“教”什么,而是学生想“学”什么。

一年的模块教学实践坚定了我们的信念,模块课程应该体现课程的综合性、小型化、动态性,模块课程本身就是一个课题。学生在选择模块课程的同时,也选择了研究课题。在课程的推进中,学生又会发现新的兴趣点、新的障碍点、发展点,教师就根据学生的兴趣与问题,把全班分成若干个研究小组,每一个小组有各自的合作任务,全班还有学生组织的“学术委员会”或者“论文答辩委员会”,以学习促合作,以学习促研究。

教师是课程的组织者、参与者、管理者,在课堂的合作学习中,教师的作用是:

1.引导学生在课堂交流中提出能引起争论的问题,在交流与辩论中,引导观点对立的学生合作学习。

2.教师及时对学生在讨论中的表现作出评价,以提高学生合作学习的质量。

(四)学生学习效果的评价设计

模块评价也应该体现出课程的综合性、研究性和选择性。所谓综合性,实际上就是增加学生评价的体验性与灵活性,比如试卷评价、网页建设评价、合作小组学习评价、档案袋评价、社会实践与情感态度评价等。所谓研究性,就是以专题研究为评价的主要内容,比如论文答辩,学习资源的开发、利用等。选择性,则是与教学内容相适应的,学生可以自主选择考试内容、方式与时间等。

教师在模块教学开始前,就向学生出示模块教学学习效果评价指标(小组评价与个人评价结合):

1.自主学习能力

2.协作学习中所做出的贡献

3.能否达到学习目标

让全体学生在学习前,就对课程评价有一个了解,并在以后的学习中不断调整自己、激励自己,以达到更好的学习效果。

三、语文模块课程的教学设计案例

限于篇幅,下面只能十分简略地介绍五个不同教学案例的做法及思考。

【高一(上)A模块案例】

我们应该有怎样的眼光,让历史告诉未来

——《文化苦旅》学生论文答辩的教学设计

吴晗姿

余秋雨说:“我心底的山水并不完全是自然山水,而是一种人文山水。”

我赞同,我也试图带领学生走进这片人文山水。我希望学生通过自己的眼睛和心灵,站在余秋雨先生的肩膀上,面对自然风光,探究其背后深厚的历史积淀和文化内蕴,学会在习得中领悟,用文化叩问文化,真正进行一次“文化之旅”。

根据文本本身的特点和高一学生的阅读基础,我首先带领着学生一起研究,给学生做了论文汇报的范例,在这样的基础上,学生分小组进行论文的创作。为了更有效地评定学生的研究成果,以达到教学资源的利用最大化,再加上余秋雨文章本身具有质疑性和探讨性的特点,于是我选择了以论文答辩的形式进行教学。因为这样既提升了论文作者的认识,扩大了其他学生的阅读量,改进学生的阅读方法,也激发了学生的阅读兴趣,让课堂教学更生动。

我为论文答辩组建了学生学术委员会,并制定了相关的职责和要求,教师只作为其中的一员参与到学生小组中去,帮助他们一起选择论文角度,进行论文写作,同时,我与学生学术委员会的同学一起研读论文,设计答辩时的问题。所以,无论是论文的汇报,还是针对论文的质疑、讨论,我都希望较好地体现学生对于文本研读的水平、挑战作者的勇气,以及在学习中的合作精神。

我在指导学生进行论文创作和论文答辩的过程中,始终秉承这样的原则:紧扣余秋雨文化散文的特色,引导学生在领悟作者对自然人文景观思考的基础上,用自己的眼光叩问文化和历史,站在作者的肩膀上,在习得中感悟,大胆质疑,用文化的视角打量和叩问文化,在创作、答辩和争论的过程中真正领悟作品的精髓。

最终的论文答辩使我欣慰地看到了我的希望正在一点一点地变成现实……

【高一(上)B模块案例】

浸入文本,焕出精彩

——“人间至爱者为死亡所捕获”教学镜头

宋文娟

“人间至爱者为死亡所捕获”一课的教学目标为:走近鲁迅遗嘱,感悟遗嘱中体现出的鲁迅人格。在课程设计中突出学生的“学”,为学生搭建阅读、质疑、论辩的平台。我始终坚信,有了师生对文本的“沉浸”,学生的“体验”才会有令人惊喜的收获。