首页 -> 2004年第1期

高考语文考什么和怎么考

作者:王大赫

一、能力是高考语文考查的主题

《考试说明》明确地提到,实施的高考“3+X”改革中,要贯彻“在考查知识的同时,注重能力考查的原则”。这就是我们说的“以能力立意”的命题原则。它的含义是:把语文的能力的考查放在首位,根据此题旨,自由剪裁,搭配语文学科的内容(字、词、句、篇章……)确定适当的表现形式(即题型)。试题情境和设问完全服务于能力考查,从而达到语文知识与能力的互相促进,共同发展。也就是说语文学科的命题是把知识作为思维的材料和思维的对象,考查考生对语文材料的组织、吸取、存储、提取、运用的学习能力。

高考语文试卷,为了突出“以能力立意”的命题思想,在考试的内容和结构上都作了调整,取消了对文学常识、作家作品和现代诗歌的考查。古代诗歌的鉴赏由选择题,改为要求能力更高的主观题;新增加了文言文翻译题和名句默写等内容,在试卷的结构上,由原来的六个部分,改为七个部分,新增加的第四部分则考查学生自己动手的能力,在答案上有一定的灵活性。试卷的主观题比例由原来的60%,调整为70%,加强了对考生的分析能力的考查。现代文阅读则体现了对考生阅读的理解、分析概括能力的考查。

语文科“以能力立意”,将更加突出考查考生进人高校继续学习的潜能和其基础文化素质及创新意识;在考查语文学科能力的同时,将更突出考查跨学科的综合能力和学科的知识渗透能力。在这里语文是作为工具出现的。在编拟试题时,选用的情境(即背景材料)是力求反映时代特点的自然科学、社会科学、人文社会科学等方面的内容。

二、考查考生的语文知识网络

高考多年来,对知识的考查实际上是考查考生头脑中的知识网络的存储、吸纳、提取和运用的能力。

什么是知识网络?以知识为内容的神经网络就称做是知识网络,它是各种知识在脑内系统化储存的方式。语文知识可以划分为两种:一是陈述性知识,如字、词、句、语文概念、定义,就是我们说的知识点;另一种是程序性知识,就是运用语文知识的方法、步骤、思维。两种知识联系起来,共同组成人们头脑中的知识网络。

知识网络有两个重要的特点,一是联系的多维性,二是网络的开放性。其中,多维性又有两方面的含义,一是在知识网络中,每一点向外发出的联系是多方向的。例如,从“苹果”这个概念,我们会联想到“鸭梨”、“橘子”、“香蕉”;又可以联想到“果树”、“植物”和“生物”;也可能联想到“果园”、“农场”和“农民”;还可以联想到“害虫”、“农药”和“污染”……。也就是说,每一个知识点通过许多不同的连线而与其它知识点相联系。另一方面,每两个知识点之间,也不只一种联结方式,就象两个村庄间的多条道路,有曲有直,有长有短。因此当我们需要提取某些概念或运用已学知识解决实际问题时,也有多种途径和方法。其中有些反复训练建立起的联系很强,就会易于恢复或表现为自动化和程序化,时间长了,还会形成一个人相对固定的解题模式或风格。但这些自动化的联系系统既可能成为学习的基础,也可能在某些情况下妨碍学习,因此应注意对它们的利用和改进。这就涉及到了知识网络的开放性问题。所谓开放性,是指无论是网络中已有知识还是它们之间的联系都不是一成不变的,而是可以无限扩展的,新的知识可以源源不断地补充到原来的网络中去,即知识点可以不断增加,更好的程序性知识亦可取代旧有的联系方式,从而使知识网络不断地充实和优化。

高考语文的试题都取材于课外,没有一个科学的知识网络,要想答好语文题是不可能的。

三、要研究题型

题型是什么呢?题型是考查知识和能力的载体。考试就是通过各种各样的题型来测量考生的知识和能力水平。因此,深刻地理解题型对正确解答试题有很大帮助。

关于题型问题应从两个角度去理解认识:一、各种题型的特点、分类,以及解题思路;二、题型所具备的三要素。

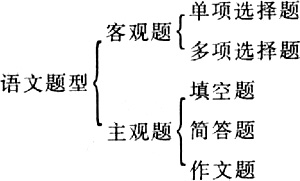

高考语文试题的题型有两种形式:一是客观题;二是主观题。客观题主要是指选择题;主观题主要是指填空题、简答题、作文题。可以用下表来表示。

不管是客观题还是主观题,对于每一道题来说,都有立意、情境和设问的问题,我们说这是试题的“三要素”。高考题型变化无穷,都是因为这三要素引起的,要有效地提高解题的能力,克制题海,我们就要弄清这三要素。

(一)试题的立意

所谓试题的立意,就是试题要考查的目的,也就是“试题的题旨”,这就像一篇文章的主题思想一样,要表现作者什么观点、什么态度。试题的立意要考查考生什么知识、什么能力,试题如果没有明确的立意,试题也就成了形式,失去了灵魂。试题的情境和设问的选择和编制都要服务于立意,要做到目的与手段、内容与形式的统一。

根据高考语文命题改革的设想,语文科考查要发挥它的基础学科的作用,强调基础性、通用性和工具性,突出综合能力和素质要求。语文“注重语言操作的实用性,扩充语言运用的考核项目,在材料选择方面,力求能反映时代特点,适当减少题量,增加考生的思考时间,以便更好地体现对思维能力和表达能力的考查。

(二)试题的情境

所谓试题的“情境”,就是试题的情景、境地、场景、背景材料。如同文学作品一样,要有题材,它是试题的血肉。立意是抽象的、不具体的,它需要一个特定的环境来表现,创设新情境,是考查考生能力最好的办法,能够有效地抑制“题海战术”,为考生创造一个公平合理的竞争环境。

(三)试题的设问

这是试题测试考生能力与知识水平的“触点”,试题立意能否达到,设问的好坏是关键,这一要素是最重要的特征。

立意、情境、设问是相互联系的,又是完美结合的。以下举几个高考语文新题型加以说明。

(例1)我国古人有“名”有“字”,“名”与“字”在意义上有的相同,有的相反,例如曹操“字”孟德,“操”与“德”同义,晏殊“字”同叔,“殊”与“同”意义相反。参照上例,与下面四位人物的“名”相对应的一组“字”应该是:

①汉代班固 ②唐代韩愈 ③宋代文天祥 ④明代高启

A.孟坚 明允 平仲 承祚

B.平仲 去非 宋瑞 季迪

C.孟坚 退之 宋瑞 季迪

D.季迪 退之 承祚 去非 (C)

[例2]下列两个句子都写到“虚伪”。前一句直接表述,言简意赅;后一句连续类比,形象生动。请在“友谊”“勇敢”“信任”中任选一个词,仿写两句话。

虚伪和欺诈产生罪恶。([美]爱迪生)

[2]