首页 -> 2008年第4期

在行动中研究

作者:过小燕

一、打磨课堂,开展课例教研

“教育其实就是一种行动,就像爱就是一种行动一样。”作为一线教师,我们每天都“行动”在课堂一线,每天都会产生最鲜活的课例。课例是教师课堂教学“轨迹”的真实反映。这不正是我们最好的研究方式吗? 课例教研实际上就是围绕一节课进行一系列反思和研讨的活动。

1.课前预热——设计案例。“磨”的过程就是教师与学生追寻主体性、获得个性解放与自由的过程,从而使教学过程真正成为师生富有个性的创造过程。以教研组(语文组、数学组、综合组)为单位,通过定教材、选拔上课人员、三度集体听课、三度人人“对话”、总结评价等过程,使老师们所要上的“课”更能符合教学的新理念、新要求、新原则。把一次次上课、评课都当做一个个研究的对象,采取多种形式,反复地、深入地钻研教材、领会“课标”,由教研组长确定备课中心发言人,即准备“磨课”的老师。这位老师的发言以“说课”的形式呈现,说教材、说理念、说目标、说重点、说设计等。然后是各教师自由交流发言,最后由教研组长整合大家意见,现场指导。通过课的从“磨”到“合”,达到教师成长的从“磨”到“合”,通过教与学的融合,实现理念与实践的融合。这种“一课多磨”活动,改变了传统学科教研中一人上课、一人钻研、教研组长把关、一次性集体评课的旧模式

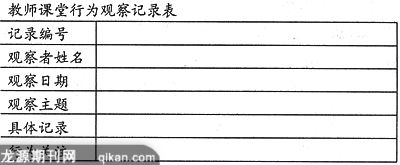

2.现场观察——记录课例。在上研究课时,要求执教老师以平和的心态开展课堂教学,让研究课回归到日常教学中去,这样才能实现研究课的价值。上课开始,立即进入记录状态。听课记录尽可能完备。无论是以教师为中心的讲授课,还是以学生为中心的活动课,听课老师不仅应该关注教学效果,而且应该关注教学过程,如教师讲解、教师提问、学生回答、学生提问、学生小组活动、学生相互帮助等。为了使观察记录更加完整,我们设计了下面的记录表:

3.反思分析——集体评课。这一环节主要是围绕研究课进行教师群体的教学评议。首先是执教老师围绕自己的设计思想、操作程序、细节处理、实践效果、存在问题等方面阐述课例,大致来说是以下三个方面:一是备课时遇到了什么困惑,是否调整了教材;二是在课堂教学中是否发现了预料之外的问题,是怎样及时地处理的;三是下课后感到哪些比较满意的地方或有什么新的困惑。然后进行教师群体科学评议,一起面对真实的教育信息,提出存在的共性问题,进行集体讨论和协商,提出明确的解决办法和建议。

4.总结提升——形成报告。在集体评议的基础上,完成以下三方面的报告:改进教学设计、形成案例分析报告、撰写教学反思录。同一教学课例经过多层次上课,多次对话反思,把上一次研究课积累的经验、反思作为后一次实践的起点,前后连贯直至问题解决,通过打磨课堂,实现螺旋式上升。

二、基于问题,开展小课题研究

教师职业专业化的最大特点,也是最有效的途径之一就是教师参与研究。为此,我们鼓励教师积极开展小课题研究。所谓小课题研究就是教师将自己在具体的教学情境中遇到的问题作为具体研究的“课题”,然后采取一系列的措施和行动,进行相应的教学设计,目标指向解决具体问题的研究形式,即把“工作课题化,课题工作化”,使教育与研究相融合。

1.发现实际问题

(1)从教师自身教育教学的困境中寻找问题。在课程的实施过程中,教师会时常遇到各种各样的困境,产生许多困惑。但面对这些困惑,却没有一个现成的良方来医治这些病症。因此,教师可将这些教育教学实践中无法迅速有效解决而又绕不开的问题作为研究对象,设法让自己走出这些困境。

(2)从具体的教学情境中捕捉问题。一线教师要解决的就是教学过程中的实际问题。而这些有待解决的实际问题往往是诞生于教学场景之中。教学场景就是这些具体、实际问题的发源地。因此,教师必需关注教学现场,对其作深刻分析,以挖掘其中有价值的问题。

(3)在与其他教师的交流中发现问题。教师之间,特别是两个平行班同学科的教师之间以及同班不同学科教师之间有关教育教学问题、经验的交流,也是小课题的来源之一。通过与其他教师的交流,一些教师自身没有意识到的问题可能会在交流中被激发出来,成为小课题的研究对象。另外,通过交流可以了解其他教师的教育教学情况,将其和自身的教育教学情况作比较,也会涌现一些问题。特别要指出的是要关注课堂观察指导,因为教师的课堂观察研究,观察的载体虽然是“课”,但关注点却是课堂教学中的“真实问题”,核心问题要指向“学生的学习方式和教师的教学方式”,是教师梳理记录自身课堂行为的一种很好的形式,也是增进教师对自己行为的意识以及对自己行为的责任心,促使其系统地、批判地反思自己的教育和教学行为,发展其自主性的专业判断力,引发教师深入行动基础上的反思,提供了具体情景中的理论思考机会。从这个意义上来说,课堂观察是教师从事课堂研究的起点和支点,通过课堂观察与交流互动我们能发现许多值得研究的问题。

2.确定研究主题。在主题的确定阶段,我们特别强调教师之间的“同伴互助”,因为教师与同事共同讨论、对话,可以察觉出个人的盲点,通过共同的脑力振荡可以针对问题发现更多的原因,并经过搜集相关的资料加以分析,使问题情景更加清晰,对确定研究主题有很大的帮助。其次是查阅有关资料,了解相关理论知识,进行专题性学习。最后是确定合作对象与研究计划。近年来,我们校内确定的小课题研究大致有以下这些:

(1)课堂管理方面:课堂上谁影响了谁?是什么影响了教师的课堂行为?课堂暂停法的使用。课堂中发生了哪些互动?

(2)课堂教学方面:学生最喜欢的学习方式是什么?自己的讲授速度合适吗?学生花在学习任务上的时间有多少?学生的课堂热情投入为什么减少?学生在学习小组中怎样工作?

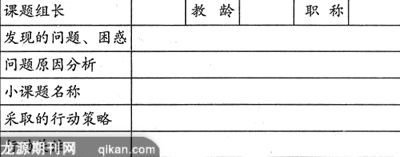

3.撰写研究报告单。小课题研究报告单其实就是一份简单的研究方案,一般包括课题组长、研究的问题、拟采取的行动策略等。下面是我校的一份小课题研究报告单。

4.开展研究活动。这是最主要的环节,关键是参与研究的老师要持之以恒,坚持观察记录、反思、实践,在具体的研究过程中,经常需要进行文献检索与搜集、调查、实验、数据统计处理等操作。学校教科室人员要密切关注研究进程,关注研究教师的情绪变化,及时给予帮助与指导。

5.形成研究报告。为了更好的反馈研究成效,推广研究成果,组长要组织全体成员交流、讨论、总结,形成研究成果,完成小课题研究成果报告或论文,同时还要组织教师反思自己在学习、研究活动中的不足之处,以提高自身素质。