首页 -> 2007年第2期

探究后产生了更多的问题

作者:陈东萍

老师和学生一起探究阳光下的影子。通过质疑引导,问题集中在“影子的长短和什么有关系”。

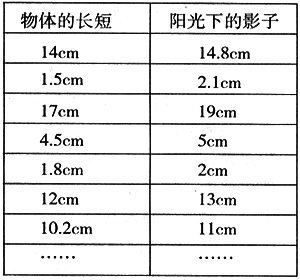

带着问题,设计方案。师生一起在13:50-14:00这段时间测量了不同长短的物体在阳光下的影子长短。

测量后交流,个例汇报如下:

学生测量收集数据,便总结出:在同一时刻,影子的长短和物体的长短有关系,物体越长影子也越长,物体越短影子也越短。

但有学生的回答让我出乎意料:

生一:影子的长短和阳光的角度有关系。

生二:影子的长短和物体的长短没有关系,早上的影子比中午长多了。

生三:影子都比物体要长。

从学生的回答来看,他们是依据于生活经验,没有从数据分析。于是教师引导学生:找出最长的、最短的影子以及最长的物体、最短的物体。一目了然,影子越长物体也越长。

经过分析、总结到深入质疑,学生仍在思考。

在同一个时刻,物体越长影子越长。全体同学表示同意。

原以为探究活动就此告一段落。不想马上又有学生质疑:从数据中1、5cm的物体影子长2、1cm,而1、8cm的影子却只有2cm,这是为什么呢?

学生的分析更深入了。但这是为什么呢?原因很多。教师没有马上回答,而是把问题反弹给学生,说:同学们能深入观察思考,还能提出新的问题。我们要知道下一个结论不是轻易而举的,需要多次观察、多次分析,谁能回答这些疑问?

学生交流,不一会,一只只手就举起来了,跃跃欲试。

生1:可能他们俩的时间有误差。

生2:可能他们的测量位置不同,一个在2楼,一个在1楼。

生3:测量的南北距离不一样。

教师引导学生一起思考和研究新的实验方案。各小组带着问题深入探究。

感悟:

纵观整节课,从解决问题到又引出问题,通过学生的实践、思考、探讨,最后反而有更多的问题产生。

正是教师在课堂活动中给学生平等的地位,引导学生尊重事实科学,提倡不唯师事从的教育理念,使学生在探究总结的过程中不仅能发现科学规律,而且发现更多的科学问题。

阿基米德曾说过:给我一个支点,我能撬起地球。在科学课中,如果给学生足够的时空,展现学生学习的主体地位,课堂会有更多的发现和惊喜。原有探究的结束又是新的探究的起点,一个问题的解决伴随着新的问题的产生,正是这些问题在学生自主地参与下,显得更有生命力,学生学习的意义得到了充分的体现,这也正是新课程改革所积极倡导和追求的。

(栏目编辑 汪天然)