首页 -> 2008年第8期

初中生“大七”人格与幸福感的结构模型研究

作者:陈咏媛 许 燕 张姝绢

在这四个维度中,外向性是幸福感最有效的预测因子。从主观幸福感的角度来看,这可能是由其本身的气质属性所决定的。一方面,积极情感是主观幸福感的一个重要组成部分;另一方面,主观幸福感的一个重要来源就是个体与他人的良好的人际关系。外向性包括合群、活跃、诙谐这三个二级因子,在这个维度上取得高得分的个体比低得分的个体更为高兴和活泼,也更容易建立良好的人际关系,而这些良好的人际关系又会导致积极情感的增加。另外,外向性得分高的个体更倾向于做出助人等亲社会行为,且容易和他人友好相处,而这和心理幸福感所包含的利他行为及友好关系这两个维度的含义是一致的。这可能是外向性能有效预测主观幸福感和心理幸福感的原因。

其余三个维度中,行事风格能正向地预测主观幸福感和心理幸福感,处世态度能负向地预测主观幸福感和心理幸福感,情绪性仅能负向预测主观幸福感,且预测力较弱。行事风格包括严谨和自制两个二级因子,在该维度上的高得分意味着个体做事时规矩、本分、自我克制而非独出心裁,这些特点和中国传统文化所推崇的品质是相契合的。因此,在行事风格维度上取得高分的初中生更容易在学习和生活中得到教师和家长等权威人士较多的称赞,体验到积极情感,也容易和同伴建立良好的关系,并提升自我价值感等等。处世态度包括淡泊、自信这两个二级因子。在本研究中,初中生在该维度上的高得分可以描述为对学业成就比较淡泊,但对自己将来的前途颇有信心。由于初中生的日常生活大多与学习有关,因而这种盲目的自信和乐观往往容易带来挫败感,阻止个体获得积极情感和自我价值感等,从而进一步降低个体的主观幸福感和心理幸福感。最后,情绪性维度上的高得分者会表现出敏感、急躁和悲观等特点。而初中生的生理和心理都处于不断发展和完善的过程中,在该维度上高得分的个体在面对这些发展所带来的困扰和挑战时,往往显得态度消极、焦躁不安、疲于应对。因此生活满意度较低,也更容易体验到消极的情感。另一方面,根据上述结果,在外向性和行事风格上得分较低的个体以及在处事态度上得分较高的个体的幸福感较低。今后在提升初中生的心理健康和幸福感的过程中要特别关注具有这些人格特点的个体。

根据研究结果,才干、善良和人际关系这三个维度没有进入方程。才干、善良反映的是个体在能力和道德修养方面的特点。这意味着初中生在这些方面的人格特点并不是主观幸福感和心理幸福感的主要来源。值得注意的是,人际关系未能有效地预测主观幸福感和心理幸福感,这和研究预期是不一致的。在本研究中,人际关系包含温和、谨慎、委婉这三个二级因子,这一结果可能反映出初中生对于人际交往的认知和态度与成年人不同,但这一结论还需要通过进一步的研究得以证实。

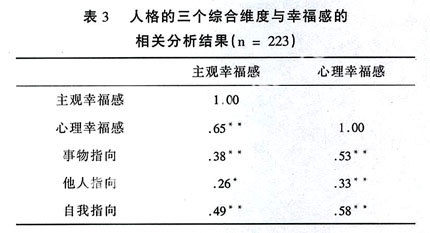

4.2 初中生人格的三个综合维度与幸福感的关系

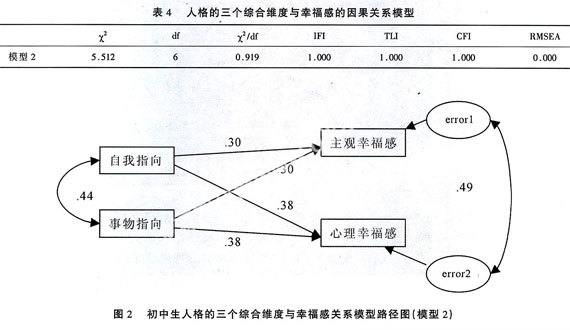

通过构建三个综合维度与主观幸福感和心理幸福感关系模式的结构方程模型,结果发现:自我指向维度和事物指向维度都是主观幸福感和心理幸福感的有效预测指标,且结构方程的结果显示,两者的预测力是相等的。自我指向维度由6个因素构成,分别是:活跃、诙谐、合群、决断、淡泊和悲观。该维度反映的是个体积极一消极、坚定一悲观的倾向。事物指向维度由8个因素构成,分别是:沉稳、坚韧、严谨、谨慎、委婉、温和、急躁,主要反映的是个体人际交往的特点和行事的风格。这一结果反映出初中生自身的情绪体验、人际关系、自我概念、自尊等方面的关注。相比之下,不太看重自己是否关注他人、是否有高尚的道德情操。而这与初中生的心理特点是相一致的。

另外,曾有研究者提出一些范围相对较窄的特质,如抑制性防御、信任、控制源、控制欲等都对主观幸福感存在中等程度的预测力。而本研究仅仅把七个人格维度和三个综合维度纳入方程之中,概念较宽,两个因果模型的结果也存在有出入的地方(例如,敏感、严谨是否能预测幸福感)。因此,如果从人格的19个二级因子来考察人格对幸福感之间的关系模式,可能会获得更有价值的结论。

4.3 主观幸福感与心理幸福感的整合

以往的许多研究显示,有些因素促进主观幸福感但不一定促进心理幸福感,或者促进心理幸福感但并不促进主观幸福感。随着现代方法与理论的进步,使得研究人员对幸福感的深层问题进行探讨。例如多水平线性分析(HLM),使研究人员能够洞察人际之间以及人格内部的差异,而不仅仅对幸福感水平进行比较,使得目标、价值取向、志向等指标的评估不断进入现代幸福感的研究视角。在整合主观幸福感和心理幸福感的研究中,一个重要的主题就是探讨两者的共同影响因素。其中,人格特质作为幸福感的一种有效的预测因子,受到了较多的关注。本研究利用结构方程模型作为统计分析的手段,研究了初中生的“大七”人格对幸福感的预测模式,结果发现:外向性、行事风格、处世态度都能同时预测主观幸福感和心理幸福感。这一结果也为跨文化的比较提供了有力的证据。此外,本研究也发现主观幸福感的残差与心理幸福感残差存在相关,这与corey利用水平交叉分类的方法得出的结论有类似之处,意味着还存在其它的变量能同时预测主观幸福感和心理幸福感。总而言之,这些结果都说明了主观幸福感与心理幸福感在实际研究中往往相互补充,形成现代幸福感研究中相互依存、相互补充、共同发展的新格局。如何在更高的层面上统摄这两类幸福感,还需要进一步的研究。

5 启示和展望

5.1 启示

(1)本研究发现,初中生的幸福感与其自身的外向性、情绪性、行事风格和处世态度这几方面的人格特点有关,因此,可尝试从这些方面提升初中生的幸福感。

(2)在外向性和行事风格上得分较低的个体,及在处事态度上得分较高的个体的幸福感较低。今后在提升初中生的心理健康和幸福感的过程中要特别关注具有这些人格特点的个体。

5.2 展望

(1)在人格影响幸福感的因果模型中加人人格的二级因子以及主观幸福感和心理幸福感所包含的各个具体维度。

(2)考察在人格预测幸福感的具体模式上,是否还存在其它的中介变量或调节变量。这些变量可能是某种人格特质、幸福感的某一维度或环境、文化等其它因子。

(3)尝试运用复合的、种类不同的测量方法来研究人格与主观幸福感的关系模式,从而更准确地考察人格对幸福感的预测力。

(责任编校:刘在花)

[1]