首页 -> 2007年第12期

普通小学教师对随班就读的态度、教学策略与所需支持的研究

作者:曾雅茹

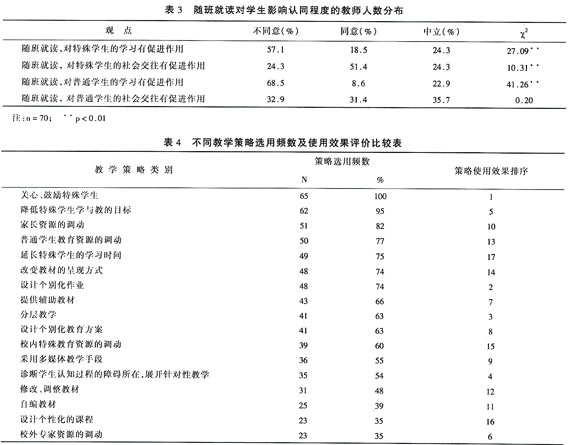

这些数据表明,多数教师不认同随班就读教育改革对学生的学习有促进作用,倒是有半数以上的教师认同随班就读对特殊学生的交往有促进作用。这可能反映随班就读教育改革正处于“形体式”随班就读阶段向“社会融入式”随班就读阶段的过渡,而“教育效果式”随班就读阶段尚未到来。

3.4 教师在随班就读教学中选用的策略与使用效果评价

3.4.1 教师有意识选用教学策略的人数比例

从问卷调查中发现一个初步结果,填写问卷调查表的70位教师中,93%的教师(65人)能有意识地选用教学策略应对随班就读学生的学习需要,7%的教师(5人)没有因为班上有随班就读学生而有意识地选用教学策略应对随班就读学生的学习需要。

这些数据表明,只要班上有残疾学生,绝大部分教师在教学中都能有意识应对特殊学生的学生需要,选用策略,协助学生学习与交往,体现教师随班就读态度的行动成分是正向与积极的。

3.4.2 各种教学策略的选用频数及效果评价

从表4可以发现,在65位选用教学策略应对随班就读学生学习需要的教师中,不同策略选用人数由多至少的顺序依次为:关心、鼓励特殊学生;降低特殊学生学与教的目标;家长资源的调动;普通学生教育资源的调动;延长特殊学生的学习时间;改变教材的呈现方式和设计个别化作业;提供辅助教材;分层教学和涉及个别化教育方案;校内特殊教育资源的调动;采用多媒体教学手段;诊断学生认知过程的障碍所在,展开针对性教学;修改、调整教材;自编教材;校外专家资源的调动和涉及个性化的课程。

从表4还可以发现,教师对各种策略选用频数与教师对每一种策略使用效果的评价并不一定成正比。即选用数多的策略,不一定就是使用效果好的策略。其中一致的仅有二种策略:关心、鼓励特殊学生(选用教师数排序第1,效果评价排序第1);设计个性化的课程(选用教师数排序第16,效果评价排序第16)。不一致的有二种向度:一为负向度,即选用教师数排名在前,而效果评价排名在后,共计有六种策略。例如,延长特殊学生的学习时间,选用教师数排序第5,效果评价排序第17,落差为一12;另一为正向度,即选用教师数排名在后,而效果评价排名在前,共计有九种策略。例如,校外专家资源的调动,选用教师数排序第17,效果评价排序第6,落差为11。

这些数据表明,教师选用策略有一定的倾向性。教师更多选用的是使用容易、方便、偏重情意层面的教学策略,如关心、鼓励特殊学生;降低特殊学生学与教的目标;家长资源的调动;普通学生教育资源的调动;延长特殊学生的学习时间等,而像课程、教材、教法、作业,评量方式等方面的调整,这些费时并需要专门技巧的教学策略,教师使用得少。

3.5 教师对提高随班就读质量所需支持的建议

从开放式问卷和访谈中,收集到教师们如下建议:

教师在其职业生涯中,可能教到身心障碍或有特殊需要学生的几率相当高。在我们所调查与访谈的70位教师中,100%的教师认为,被确定为随班就读的学生只是特殊学生中的一小部分,班上还有未被确定为随班就读的学生,但确实有学习上、行为上或情绪上问题,因为除了视觉障碍、听觉障碍、智力障碍的三类学生外,教育行政主管部门尚未顾及其他类型学生的鉴定工作,也有部分家长因各种顾虑而不愿让自己的孩子接受鉴定。

应该开办更多的特殊学校、设立更多的特殊班来安置特殊儿童,培养更多的特殊教育教师,使特殊儿童受到专门的教育训练。

此外,为随班就读工作提供服务支持系统。教师需求的服务支持包括创造教师参加专业知识培训机会,提供校内专业支持与管理,增加经费投入、减轻教师工作量。

4 讨论

4.1 承担随班就读教学工作的普通小学教师,对随班就读的态度总体上是积极的

普通小学教师在情感上并不认为随班就读工作的压力会消蚀教师的工作热情,在工作中也会有意识地遵循个别化原则,依据残疾学生的学习需要选用一定的教学策略,协助学生学习与交往。但是,他们还是更倾向于把随班就读理解为是符合家长的需要,而不是教师的要求,也还有三分之一教师不认同随班就读符合教育公平的思想,符合教育发展趋势的观点;部分教师建议开办更多的特殊学校、设立更多的特殊班来安置特殊儿童,培养更多的特殊教育教师,使特殊儿童受到专门的教育训练。为此,综合本研究的各方面资料,以及凯尔曼(H.c.Kelman)的态度变化阶段理论,态度的变化历程大约可分为三个阶段,顺从或服从阶段(Gonlplj,ane);认同或同化阶段(Cidentification);内化阶段(internalization)。本研究认为,普通小学教师对随班就读的积极态度尚处于形成过程的顺从或服从阶段。

4.2 接纳是可以学习的。态度也是可以改变的

杞昭安发现,在社会大众对残障者已能普遍接纳的欧美,仍然出现普通班师生无法悦纳残障儿童的事实。但是,采用各种互动策略,特别是具有结构性的在职教育方案,通常能有效地培养教师对特殊儿童的正向态度,减少对随班就读教学的焦虑。连明刚提出教师对随班就读的认同度,是与了解相关知识、掌握有效策略相关联的,当了解相关知识,掌握有效策略后,即使原先持反对意见的人也会逐步改变原有的观念。刘春玲、杜晓新、姚健指出,有效的随班就读培训对特殊儿童的接纳态度有正向的影响。综合已有的研究结论,教师对随班就读的积极态度的形成与教师掌握专业知识密切相关。本研究认为,普通小学教师随班就读态度正处于顺从与服从这一初级阶段,如能逐步采用培养、培训、实践与提供服务支持等方式,引导教师的态度从顺从与服从阶段,经过认同或同化阶段,向内化阶段发展,将促使随班就读教育的理念被纳入到教师内在价值体系中,成为教师态度体系的一个有机组成部分。

4.3 随班就读服务支持系统的逐步建立,是学生“学得好”的基本保障

随班就读班级学生“学得好”的表现,应该是全班学生在学业与行为上都受益。根据本研究的结果与分析,多数教师不认同随班就读教育改革对学生的学习有促进作用,倒是有半数以上的教师认同随班就读对特殊学生的交往有促进作用。尽管教师能有意识地为随班就读生选用一定的教学策略,但教师更多选用的是使用容易、方便、偏重情意层面的教学策略,而费时并需要专门知识与技巧的教学策略,教师使用得少。此外,本研究发现,教师希望得到的服务支持包括创造教师参加专业知识培训机会、提供校内专业支持与管理、增加经费投入和减轻教师工作量等。这些研究结果与分析,从一个侧面反映了教师教学能力的不足及学校服务支持系统的欠缺。吴武典提出在随班就读环境及有相关服务的情况下,可以为特殊需求学生及普通学生的学业及社会行为带来正面的效益,而教师的准备度的不足与配合条件不够,随班就就读效果将受到影响。

据此,本研究建议随班就读服务支持系统的建立,应从两个层面去考虑。一是教师资格认证机构与师资培养、培训机构协作,调整人才培养方案,改革课程体系、课程内容,培养适应随班就读需要的小学教师。二是在普通小学建立以学校(或校际)为本位的服务支持系统,使教师及管理者能在校内(或区域内)获得咨询、研究与交流的平台。这将能使教师及管理者从理念、心态到教学与管理能力都得到全面、可持续的调整与提升,进而保障随班就读教学质量。

5 结论

5.1 教师对随班就读的态度总体上是正向与积极的,但这种正向与积极的态度尚处于形成过程的初级阶段。

5.2 绝大部分教师面对随班就读教学工作,都能主动选用策略,协助特殊学生学习。但是,他们更多选用的是使用容易、方便、偏重情意层面的教学策略,而对那些既费时又需要专门技巧的教学策略,教师使用得少。

5.3 教师需求的服务支持包括创造教师参加专业知识培训机会、提供校内专业支持与管理、增加经费投入和减轻教师工作量。

[1]