首页 -> 2007年第5期

罪犯反社会人格障碍的调查

作者:蒋 奖 许 燕

根据受教育程度,将罪犯分成四类:小学、初中、高中和中专、大专及以上文化程度。对不同受教育程度的罪犯间在反社会人格问卷上的得分进行差异显著性检验,结果表明,得分存在非常显著的差异(见表3)。进一步的事后检验(Scheffe)表明,大专及以上组与其他三组间的差异均十分显著,而其他各组间差异均不显著。

在符合反社会人格障碍诊断标准的罪犯中,小学及以下63人,初中136人,高中和中专69人,大专及以上10人,卡方检验结果表明,受教育程度间存在非常显著的差异,χ2(3)=24.308,p<0.001。进一步两两卡方检验表明,大专及以上组和小学组之间差异显著,χ2(1)=19.658,p<0.001;大专和初中之间差异显著,χ2(1)=23.434,p<0.001;大专和高中之间差异显著,χ2(1)=15.180,p<0.001。也就是说,在大专及以上程度的罪犯中,反社会人格阳性率远远低于小学、初中和高中文化程度的罪犯。

3.1.4 不同婚姻状况罪犯在反社会人格障碍上的差异

根据罪犯的婚姻状况,将罪犯分为三组,即未婚、已婚和离异。对不同婚姻状况的罪犯在反社会人格障碍问卷上的得分进行差异显著性检验,结果表明,不同婚姻状况的罪犯间的得分存在非常显著的差异(见表3)。进一步的事后检验(Scheffe)结果显示,差异主要表现在未婚与已婚,以及未婚与离异之间,已婚和离异之间的差异不显著。

在符合反社会人格障碍诊断标准的罪犯中,未婚罪犯160人,已婚者92人,离异者18人。卡方检验结果表明,不同婚姻状况间的反社会人格障碍阳性率存在显著差异,χ2(2)=44.782,p<0.001。进一步两两卡方检验表明,未婚与已婚间差异非常显著,χ2(1)=43.508,p<0.001;未婚与离异间差异显著χ2(1)=7.417,p<0.01。

3.2 入狱次数与反社会人格障碍之间的关系

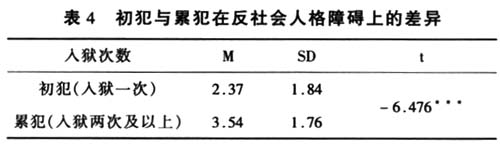

被试中,有的第一次进入监狱,有的反复多次入狱,最高记录为入狱4次。根据罪犯的入狱次数,将罪犯分为初犯和累犯。初犯为第一次进入监狱的罪犯,累犯为第二次或者两次以上进入监狱的罪犯。将初犯和累犯在反社会人格障碍问卷上的得分进行差异显著性检验,表4的数据结果表明,在反社会人格障碍问卷的得分上,初犯和累犯间存在显著差异,累犯的反社会人格障碍得分高于初犯。

在符合反社会人格障碍诊断标准的罪犯中,初犯占190人,累犯占69人。经卡方检验,初犯和累犯的反社会人格障碍阳性率差异显著,累犯的阳性率远远高于初犯,χ2(1)=24.088,p<0.001。

3.3 人口统计学变量、入狱次数对罪犯反社会人格障碍的回归分析

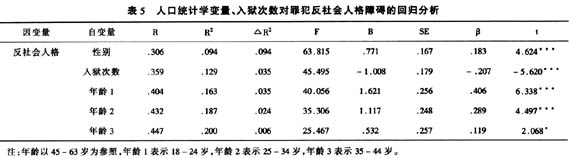

由于性别、年龄、受教育程度、婚姻状况和入狱次数等为类别变量,因此首先将这些变量转换为虚拟变量,然后以罪犯在反社会人格障碍问卷上的得分为因变量,以上述虚拟变量为自变量,进行多元逐步回归分析。结果表明,人口统计学变量中的性别和年龄以及入狱次数对罪犯的反社会人格障碍具有非常显著的预测作用(见表5)。

4 讨论

本研究从罪犯的人口统计学变量和入狱次数角度出发,对国内罪犯反社会人格障碍的基本特征进行了分析,得到了一些有意义的结果。

从罪犯反社会人格障碍的发生率来看,本研究中共有284名罪犯属于反社会人格障碍组,阳性率为32.8%。曾有研究发现,在加拿大的两个监狱中,39%的罪犯符合反社会人格障碍的标准[9],本研究中的阳性率与国外已有的研究一致。这说明在国内监狱中,罪犯是反社会人格障碍的高发群体。

从性别角度来看,本研究中男性罪犯发生率为47.23%,女性罪犯的发生率为10.79%,男性罪犯的发生率远远高于女性罪犯,这一结果与西方国家的研究结果一致[10,11],表明罪犯反社会人格障碍发生率的性别差异具有跨文化的一致性。为何反社会人格障碍中男性占绝大多数?分析其原因,可能有以下几点:一是生理上的差异。男性荷尔蒙较多,有较高的睾丸激素水平,而已有研究表明,较高的睾丸激素水平与高冲动性、攻击性行为有关,因此男性更有可能被诊断为反社会人格。二是相对于女性而言,男性在儿童时期容易罹患儿童多动症和品行障碍。国外曾有一项流行病学研究调查了1000名15岁儿童,结果显示,7.5%到9.5%的女孩达到DSM-III-R品行障碍标准,而男孩是8.6%到12.2%[12]。而儿童多动症和品行障碍正是反社会人格障碍的先兆诱因,尤其是品行障碍,它是诊断反社会人格障碍必不可少要考虑的因素。三是性别角色社会化的作用[13]。父母及其养育者习惯于将女孩培养成具有依赖性的,坚决制止女孩违反社会规则或者出现冲击性行为,长此以往女性往往将愤怒、怨恨等消极因素引向自己;而男孩被培养成独立的,父母及其养育者适当允许并接受攻击性行为,因此男性习惯于表现出攻击性行为,而且往往将消极情绪发泄到他人身上或者外界环境中。

从本研究的结果来看,年龄与反社会人格障碍的发生率有着密切的关系,反社会人格障碍在45岁之后降至最低,这与普通人口中流行病学研究所得到的结果一致[14,15]。之所以会出现这种情况,除了真正经治疗和处理后恢复正常者之外,一些其他的因素,如脑发育成熟、较长时间的监禁、体力和精力的减退、以及反社会人格障碍者在成年早期有较高的死亡危险等,都与反社会人格障碍随着年龄增高而缓和有关。但在出现反社会行为最高峰的年龄阶段上,本研究结果与Swanson[16]所得到的结果有所不同,在Swanson的研究中,反社会行为的最高峰出现在25-34岁之间,而本研究结果表明,反社会人格障碍的最高峰出现在18-24岁,并且随着罪犯年龄的增长,反社会人格障碍的阳性率逐渐降低。为何会出现这样的差异?是研究对象的不同——Swanson的研究对象是普通人群,而本研究的研究对象为罪犯,还是文化差异导致,目前还不清楚,有待于进一步的研究。

本研究还显示未婚罪犯中反社会人格障碍的发生率显著高于已婚和离异的罪犯,国内刘邦惠[17]的调查研究中,也报告了同样的结果,这可能是由于相对于已婚和离异罪犯,未婚罪犯的年龄较小,符合反社会人格障碍发生率随年龄增长而降低这一结果。

受教育程度在大专及以上罪犯中的反社会人格发生率较低,这个结果与美国流行病学责任区(Epidemiologic Catchment Area Study,ECA)的调查结论一致,ECA的结果显示,反社会人格障碍的终生流行率在大学毕业生中最低。究其原因,反社会人格障碍患者在儿童期具有品行障碍,出现不遵守学校纪律、同学关系紧张、师生关系不佳、逃学等问题,进而使得儿童学业成绩不良,以至于退学或被开除。以上这些儿童期的不良行为促使个体早年就离开学校教育,或者因为学习成绩太差而没有机会接受大学教育。

近些年,累犯在监狱内所占比例比以前有了很大程度的增长[18],导致个体重新违法犯罪的原因是多方面的,诸如政治经济体制、宗教信仰、神经内分泌代谢等,从本研究的结果来看,反社会人格障碍在累犯中的阳性率显著高于初犯,胡赤怡等[19]对重新违法犯罪人员及初次违法犯罪人员的人格特征的比较研究中也得到了同样的结果。这表明,累犯有更高的罹患反社会人格障碍的危险性。