首页 -> 2006年第11期

虚构与还原:《马桥词典》的文体动机与叙事策略

作者:高 山

二、方言词典形态与叙事策略

在对《马桥词典》进行进一步分析之前,有一个问题需要先弄清楚。那就是《马桥词典》中“韩少功”的不同身份以及这些身份对小说叙事的影响。

在马桥生活过的无疑是那个叫“韩少功”的知青,知青韩少功是马桥世界的体验者,在马桥的六年里,他的生活与马桥人的生活交融在一起,可以说他是半个马桥人。还有一个就是“写了十多年小说”的作家韩少功,他虽然离开了马桥,但是与马桥的联系并没有完结,他更多的是见证了马桥的“现在”。然而最最重要的是那个也叫“韩少功”的词典编撰者③。如果说前两者是以第一人称介入马桥世界,因而他们的视角是有限的,那么后者凭借编撰者的特殊地位,他的视阈不仅融合了前两者的视角,而且进入了无限的境地,所以在小说中他的影子无处不在。作者并没有凭借编撰者这种无限视阈就全知全能地安排历史与个体的命运,而是把目光与神思凝聚在历史的断裂和结节上,审视每一个断裂和结节处,生命的鲜血是如何迸溅并干枯的。读者就这样跟着这个“隐含作者”穿越线性历史时空的限制,无限地接近马桥世界个体生命的本真状态,从而更加深入地体验和感悟自我以及人类的生存状态和存在真相。就是这种多重叙事视阈使得《马桥词典》获得了“散点透视”的叙述效果。然而决定这种叙事效果的并不仅是叙述视角这一因素,还有更深层的原因。在“一九四八年(续)”这个词条中有这样的话:“问题在于,人的感知各各不同,就是一个人的感知,也会随着情境的变化而不断改变。在一大堆感知的破碎镜片里,我们还有时间可靠的恒定守一的形象吗?还有时间统一性吗?我们谈论一九四八年,我们是在谈论哪一种感知里的一九四八年?”这些话揭示了人的局限之一在于其感知的破碎性,而貌似恒定不变的时间在人的感知中也变得支离不堪,更别提作为感知描述方式的语言及其产品。也许意识的出现正是宇宙破碎的开始,语言则使其更加破碎,并且无法复原。所以“主线因果”叙事完整而庞大的统一结构只不过是“将一种预先确立的真理先验地塞入结构(权与世界)中”后所诞生的神话,而韩少功就是在这个意义上打破、颠覆,并超越了以往小说的文体意识形态的。

更应该引起我们重视的是,与人的感知的破碎状态相联系的生活与历史也不再是线性的、封闭的;而词典本身的形态恰巧对应了人这种获取知识的方式的局限性,也就是说人在试图用语言来捕捉破碎的感知时不能真正摆脱语言本身的破碎状态。“人类既非全知,又非全能,所以人所建构的经验世界总是不可避免地具有局限性,人的真实总是不完善的真实;这一切皆因为人本身就具有自己无法克服的诸种局限。”韩少功无疑觉察到了这种局限性,所以他才会以方言词典的形式虚构小说,把反思的矛头指向语言和小说文体。在《马桥词典》这里,“方言”是用来解构中文普通话中蕴涵的意识形态和权力关系的,因为这个世界上有许多东西“深藏在中文普通话无法照亮的暗夜里”,比如“甜”、“话份”等等;而“词典”是用它的破碎性以及由此带来的小说的非线性和多维状态,来消解小说传统的“主线因果导控的模式”对个体生命体验的操纵、扭曲和删剪。小说中具有词典性质的文字,理性地还原词语的历史,发现、剖析其中意识形态和权力关系的阴影,而小说叙事性的文字则通过个体独特的生命体验揭示宏大叙事中“先验真理”的虚妄。当然,这两种性质的文字是结合在一起达到艺术效果的。

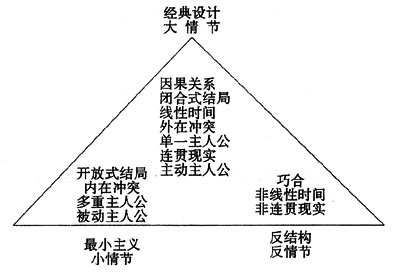

韩少功正是自觉地运用了词典的这种形态特征来增强小说的艺术表现力。那么作为小说叙事形式的词典形态又具有什么样的审美特征呢?美国电影艺术研究专家罗伯特·麦基在其专著《故事:实质、结构、风格银幕制作的原理》中设计的“故事三角”(见下方)有助于我们理解、描述和概括《马桥词典》独具的审美特性。而且在解说这个故事三角时,他指出:“表现主义、达达主义、超现实主义、意识流、荒诞派戏剧、反小说、电影反结构也许在技巧上有所差异,但其结果却殊途同归:对艺术家私人世界的一种归隐,观众对这一世界的进入全凭艺术家本身的差遣。在这些世界中,不仅事件是非时间的、偶然巧合的、支离破碎的和混乱的,而且其人物也不是以一种可以辨别的心态而作为。既不是神智清醒,也不是神经错乱。他们不是故意不连贯就是具有明显的象征意味。”在此他点明了现代艺术的共同特征。而本文关心的是这些术语设计和理论论述中,通过适当的改造可以用来解释和描述《马桥词典》叙事特征的东西。

我们从上图可以看到“大情节”的特征几乎就是韩少功在《马桥词典》试图颠覆的“主线因果导控”小说模式的主要特征。而“小情节”、“反情节”和“反结构”所包含的特点也与韩少功在小说中追求的艺术效果非常相似。而且马桥世界因为楚人“合一人神”的世界观和小说的词典形态,也确实有“非时间”、“偶然巧合”和“支离破碎”的特点,马桥人也让人感觉“既不是神智清醒,也不是神经错乱”。当韩少功以一个个词条引导读者进入马桥,结识马桥独具个性的人物时,他其实正在追求一种开放性的小说文本形式。这种开放性使得小说呈现出细节化、内向化、精神化的审美品质。

经过上述分析,我们可以简单概括一下小说的叙事策略。选择方言词典作为小说的虚构方式,是为了表现马桥世界的多重存在方式,揭示人类感知的碎片状态,为被宏大叙事忽视的生命立传,探寻小说的可能性,还原小说家自我意识对世界的体验与思考。这种策略对作家是有危险性的。比如,作者自己也意识到的“可读性”问题,因为一般读者可能会拒绝阅读;比如,小说文本的过度开放可能会取消自身的规定性;又比如,意识的不可还原性等等。当然,考虑到这是一个艰巨的任务,韩少功有勇气去这么做本身就值得肯定,至于他有没有能力做、做得怎样、有没有达到目的,正需要批评者认真思索。

(责任编辑:吕晓东)

作者简介:高山(1970- ) ,南京师范大学文学院中国现当代文学专业博士生。

① 为了节省篇幅,以下所有选自《马桥词典》的引文均不再注明出处及页码 。

② 对《马桥词典》的小说性的疑虑及解说可参见南帆发表在《当代作家评论》1996年第5期上的《<马桥词典>:敞开和囚禁》及周政保发表在同一刊物1997年第1期上的《<马桥词典>的意义》。

③ 小说的后记与序言一样应该看作是小说文本的一部分,因为从内容和语言风格来看,后记和编撰者序,与小说中具有词典性质的部分是一致的,所以我们完全可以把后记下所属的“韩少功”这个名字看作是词典编撰者的名字。

参考文献:

[1] 韩少功:暗示[M].北京:人民文学出版社,2002年版。

[2] 陈思和:中国当代文学关键词十讲[M].上海:复旦大学出版社,2002年版。

[3] 巴·略萨:中国套盒——致一位青年小说家[M].天津:百花文艺出版社,2000年版。

[4] 米兰·昆德拉:小说的艺术[M].北京:三联书店,1992年版。

[5] 胡全生:英美后现代主义小说叙述结构研究[M].上海:复旦大学出版社,2002年版。

[6] 韩少功:马桥词典[M].北京:作家出版社,1997年版。

[7] 韩少功:进步的回退[M].沈阳:春风文艺出版社,2002年版。

[8] 李蕾:散点透视的对抗策略——评《马桥词典》的词典叙述方式[J].延边大学学报(社会科学版),2002年,第35卷第2期,第90-92页。

[9] 王岳川:后现代图景:解构主义的挑战[A].文化与艺术论坛[C].北京:东方出版社,1992年版。

[10]波利·扬—艾森卓:性别与欲望——不受诅咒的潘多拉[M].北京:中国社会科学出版社,2003年版。

[11]罗伯特·麦基:故事:实质、结构、风格和银幕制作的原理[J].《电影艺术》,1999年第4期,第89-95页;1999年第5期,第92-95页。

[12]陈仲庚:合一人神:楚文化思维模式与韩少功之演绎[J].《福建论坛》(人文社科版),2002年第2期,第93-98页。

[1]