走向自由的文人

唐寅在孝宗弘治十二年(1499)赴北京会试时,与江阴豪富举子徐经(著名旅行家徐霞客的高祖)同行。考试前,徐经收买主考官程敏政的家人,得到试题,唐寅也知道了这件事。他生性坦诚,不谙世故,竟与朋友闲谈时说起,因此被出卖,同徐经一起下狱,饱受皮肉之苦。事后放归,但已经失去了政治前途。这一波折,等于是青云直上之际突然跌入深渊,苦不堪言。

此后一段时间中,唐寅的诗歌多悲愤之语。这原是难以避免。在那个时候,文人若要得到成功,通常只有掌握政治权力这一条道路。一旦被排挤在权力组织和缙绅社会之外,往往就怨天尤人,无法解脱。但奇怪的是,渐渐地,唐寅又变得自信而轻快了。如《五十言怀》说:“笑舞狂歌五十年,花中行乐月中眠。漫劳海内传名字,谁论腰间缺酒钱?”如此风流洒脱,有名还有钱,难怪接下去要说:“众人多道我神仙!”

凭什么他活得如此快活?不妨读他的《感怀》诗:

不炼金丹不坐禅,饥来吃饭倦来眠。生涯画笔兼诗笔,踪迹花边与柳边。镜里形骸春共老,灯前夫妇月同圆。万场快乐千场醉,世上闲人地上仙。

另据蒋一葵《尧山堂外纪》、顾元庆《夷白斋诗话》,唐寅还有一首类似的绝句:“不炼金丹不坐禅,不为商贾不耕田。闲来就写青山卖,不使人间造孽钱。”他原来是靠卖画为生(亦卖诗、文、字),可以免除其他一切烦劳,所以才那么轻松自在。祝允明在唐寅的墓志铭中说,求他字画人很多,“四方慕之,无贵贱富贫,日请门征索文辞诗画”。画的价钱缺乏记载,秦西岩《故剑编》提到朋友间曾以三两银子转让一幅。明代的物价,大约十两银子即可买一间不错的房屋。假定一幅画三两,如果求画的人多,虽不能大富,日子也可以过得很不错了。

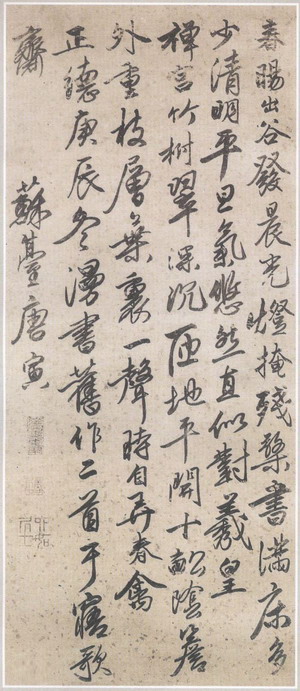

柴门掩雪图(明唐寅) 柴门掩雪图(明唐寅)

文人的经济来源,或者说文人的社会身份,同他们的文学创作面貌有直接关系。大略地说,中国自汉代起才有主要从事文艺活动的“文人”,他们依附于宫廷,为帝王所蓄养,因而他们的创作,也是为了取悦于帝王,很少能够表现个人的感情。魏晋至唐前期,出现了一个具有相对独立性的贵族阶级,即门阀士族,他们成为文人的主体,其创作个性意识很强,同时也显示明显的贵族趣味,以超脱为高尚,甚少涉及世俗生活。唐宋时期,官僚成为文人的主体,他们的创作多受社会政治与道德观念的束缚。到了元、明,除了官僚文人,又出现一种立身于市民社会的文人。特别是明代,城市经济发展很快,比较富裕的市民、商人,除了物质的追求,也对文学艺术发生兴趣。风气一旦形成,又有很多人附庸风雅,这就出现了对文学艺术品的市场需求。即使是官僚,也只能参与这个市场,而不能凭权力支配别人。因而,一部分文人(特别是唐寅这样在政治上失足的), 就可以把文艺作品当作商品来出售。有了这样一条谋生途径,他们就不须依附于包括官方在内的任何人,获得类似近代自由职业者的身份。而且,这不仅是一种经济来源,也带来相当的社会声誉,意味着一种新的社会成就。那些文人在生活上、精神上不再受社会规范、政治权力、传统道德的严重束缚,其创作也更具有个性和某种自由倾向。可以说,他们正在从旧时代的文人向近代意义上的“知识分子”转化,所以称之为:“走向自由的文人。” 就可以把文艺作品当作商品来出售。有了这样一条谋生途径,他们就不须依附于包括官方在内的任何人,获得类似近代自由职业者的身份。而且,这不仅是一种经济来源,也带来相当的社会声誉,意味着一种新的社会成就。那些文人在生活上、精神上不再受社会规范、政治权力、传统道德的严重束缚,其创作也更具有个性和某种自由倾向。可以说,他们正在从旧时代的文人向近代意义上的“知识分子”转化,所以称之为:“走向自由的文人。”

明代这样的文人为数不算少,本书谈及的四位才士,都在其内。祝允明的书法很受世人喜爱,据记载,一大幅真迹曾卖五两银子。在他的文集中,有一首诗是为某个陕西商人悼念其亡妻而作的,看来也卖了钱。徐渭晚年的生活,主要靠出卖诗文书画。有时朋 友送珍贵的礼物给他,他就作书画回赠,以免欠下人情。文征明的情况也差不多。 友送珍贵的礼物给他,他就作书画回赠,以免欠下人情。文征明的情况也差不多。

回过来再看唐寅的《感怀》诗。它是对自由自在而平平常常的生活的歌颂。在旧的价值标准破灭以后,唐寅并不寻求某种虚幻的超脱——炼丹或坐禅,而是沉浸于个人的情趣,个人的艺术爱好。“生涯画笔兼诗笔”,可以从两方面来理解。一则如前文所说,这是生活的经济来源;一则如唐寅在《六如居士画谱序》所说:“予弃经生业,乃托之丹青自娱。”艺术本身是人的创造能力的满足,是人的自我完善和提高。当个人爱好与经济来源结合在一起的时候,生活确实有可以满足之处。再者,唐寅不像祝允明,喜欢沉思,老是探究天地宇宙的至理,他觉得人生是实实在在的,只要有了自由,吃饭睡觉,绘画作诗,寻花问柳,夫妻闲谈,就这么老去,就这么到死,便是神仙的生活。这里描绘了个人与社会组织呈游离状态的乐趣,表现了新的人生观念,所以是值得重视的。

当然,靠绘画、文字为生,有时也很辛苦。据李翊《戒庵老人漫笔》说,有人见到唐寅一本记录作品的大册子,上书“利市”二字。又说,某次有人来求文字,唐寅正在病中,勉强起床应付。别人请他休息,他说:“若不如此,则无人来求文字矣。”李翊记载这些事,有讽刺唐寅等一群才士俗气贪财的意思。其实,这里正透露出近代商业社会的气息。要自由生活,总是须付出代价的。靠自己的才能、气力谋生,难道比凭仗权力盘剥老百姓“俗气”吗?

|