诗词创作的精神气候

清代的大文学理论批评家叶燮,在其著名的文艺理论批评著作《原诗》中,曾经针对当时的创作与批评界否定晚唐诗歌的偏向提出了尖锐的批评。当时流行的一种观点是:称诗“必曰唐诗,苟称其人之诗为宋诗,无异于唾骂。谓‘唐无古诗’,并谓‘唐中、晚且无诗也’”(《原诗·內篇上》)。这种观点由来已久,渊源颇长,它来源于明代前后七子的文艺创作与批评主张,他们认为“诗必盛唐”,并将之奉为创作楷模,而对于除此以外的诗歌,则不屑一顾了。叶燮对此现象十分愤慨,他在《原诗·外篇下》运用了比较批评的方法,着重将盛唐与晚唐的诗歌予以分析、评论,从比较中阐发了他的文艺理论观点:

论者谓“晚唐之诗,其风衰飒”。然衰飒之论,晚唐不辞;若以“衰飒”为贬,晚唐不受也。夫天有四时,四时有春秋。春气滋生,秋气肃杀。滋生则敷荣,肃杀则衰飒。气之候不同,非气有优劣也。使气有优劣,春与秋亦有优劣乎?故衰飒以为气,秋气也;衰飒以为声,商声也。俱天地之出于自然者,不可以为贬也。又盛唐之诗,春花也:桃李之秾华,牡丹芍药之妍艳,其品华美贵重,略无寒瘦俭薄之态,固足美也。晚唐之诗,秋花也:江上之芙蓉,篱边之丛菊,极幽艳晚香之韵,可不为美乎?夫一字之褒贬以定其评,固当详其本末;奈何不察而以辞加人,又从而为之贬乎!

叶燮在这段话中认为,如果说晚唐之诗充满了衰飒的景象,多衰飒之音,那么,这是符合实际情况的。但如果说“衰飒”就是不好,就应该予以贬低,那就完全错了。因为像天地有四时,从而会使万物繁荣与衰飒一样,文学创作、文学作品的出现也有一定的气候,也有一定的社会条件,因此,盛唐之诗和晚唐之诗的出现也就都受一定的时代制约,也都取决于各自的时代精神和精神气候。如果把盛唐诗比作春天的花朵,那么秾艳华妍的贵重之态正是盛唐诗的特色;如果把晚唐诗比作秋天的花朵,那么幽艳俭瘦之韵也正是晚唐诗的特色。既然春天和秋天都是大自然运行的必然,那么,春花与秋花也就各有其固有的特色美、天然美,所以盛唐之诗与晚唐之诗也就不应该有什么高下之分,优劣之别了。

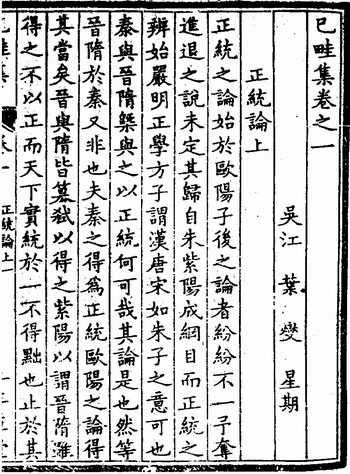

叶燮《巳畦集》书影 叶燮《巳畦集》书影

叶燮这里的阐述虽然在于批判那种贬低盛唐以外诗歌的错误观点,阐明盛唐与晚唐诗的各自特色,但却反映了他对艺术美的认识。更可贵的是,反映了他对时代精神或精神气候决定某种文学作品出现、以致影响创作时代特色的认识。在中国古代的文艺理论批评观点中,这一认识可以说是相当有价值的。由此我们想到19世纪法国的文学理论家、批评家丹纳(Hippolyte Adolphe Taine,1828—1893),他在其著名的文艺理论批评巨著《艺术哲学》中,具体分析艺术作品的出现时,就曾经提出了这一思想,他认为:

自然界有它的气候,气候的变化决定这种那种植物的出现;精神方面也有它的气候,它的变化决定这种那种艺术的出现。我们研究自然界的气候,以便了解某种植物的出现,了解玉蜀黍或燕麦,芦荟或松树;同样我们应当研究精神上的气候,以便了解某种艺术的出现,了解异教的雕塑或写实派的绘画,充满神秘气息的建筑或古典派的文学,柔媚的音乐或理想派的诗歌。精神文明的产物和动植物界的产物一样,只能用各自的环境来解释。

同时丹纳还说:“一个观念好比一颗种子:种子的发芽、生长、开花,要从水分、空气、阳光、泥土中吸取养料;观念的成熟与成形也需要周围的人在精神上予以补充,帮助发展。在悲伤的时代,周围的人在精神上能给他哪一类的暗示呢?只有悲伤的暗示;因为所有的人心思都用在这方面。”这里,我们看到,丹纳所阐述的思想与叶燮是完全相合的:一、他们二人都以自然界的运行,以及自然界的运行决定动植物的变化作比;二、他们都发现并承认精神气候、时代环境对文艺作品的种类、特色的影响。而二人所不同的是,叶燮是在批评“盛唐外无诗”的错误观点中,将盛唐与晚唐诗予以比较,阐发出这一观点的;而丹纳则是在具体的理论阐述中直接论述出这一思想的。他们一重在批评实践,一重在理论叙述。当然,这反映了中西理论批评思维方式的不同。但二人所得出的结论都是一致的,这也反映了中西文艺理论家对文艺创作规律的共同认识。叶燮生于公元1627年,卒于公元1703年,他比丹纳早生了200年,因此,如果就对时代精神、精神气候决定某种艺术作品的出现,及决定其特色这一艺术规律的发现而言,叶燮的贡献也许更大些。

|