前页

目录

首页

生物学的意义

在随着文艺复兴开始的科学时期里,天文学与物理学的进步所引起的思想上的革命是最大的一次革命。当哥白尼把地球从宇宙中心的高傲地位上推下来,牛顿把天体现象收服到日常习见的机械定律管制之下的时候,许多构成整个神意启示理论基础的默认假设,恰好也遭到了破坏。这样,人们的观点就发生了彻底的改变,可是还要经历相当长的岁月,效果才能表现出来。地是宇宙的中心,人乃创造万物的唯一目的和意义一类的流行看法,在一般人的信仰里虽然仍有其地位,可是有知识的人士早已把同这些看法有联系的一些天文学观念抛弃了。

在十九世纪的飞跃进步中,最有效地扩大了人们的心理视野,促成思想方式上的另一次大革命的既不是物理知识的大发展,更不是在这些知识基础上建筑起来的上层工业大厦。真正的兴趣,从天文学转移到了地质学,从物理学转移到了生物学和生命的现象。自然选择的假说,第一次给进化的旧观念提供了一个可以接受的基础,使人类思想在它的无尽旅途中走上下一段漫长的行程。在这个过程中,达尔文成为生物学中的牛顿——十九世纪思想界的中心人物。单是自然选择也许不能完全解释后来出现的许多事实,但进化论本身却建立在一个广博的基础上了。这个基础随着时间的推移,只是更加巩固。

要追溯进化哲学的历史和意义,我们必须从第五章谈到的地方,去考察生物知识的进步。在构成生物学的基础的各门科学当中,物理学与物理化学,已经叙述过了,但是有机化学在十九世纪才成为一个确定、独立的科学,须要在这里加以叙述。

有机化学

动植物体内复杂物质的化学,主要是那个奇特的碳元素的化学。碳原子有一个特殊的性质,既能自己互相结合,又能和别的元素结合,以构成很复杂的分子。我们说过,自古以来就有两种对立的学说,一种学说主张生命是一种特殊的生命原质,另一种学说认为在生命体中,和在外界的物质世界中一样,机械作用可以最终地解释一切现象。有很长时间,人们一直以为组成动植物组织的复杂物质只有在生命的过程里才能形成,因此有人认为,对于生命的灵魂说的信仰就是随着这种看法兴起和衰落的。1826年,亨内尔(Hennell)用人工的方法合成了乙醇,1828年,韦勒(FriedrichWohler)用氰酸与氨制成了尿素。这些事实说明以前仅仅存在在生物体内的东西,现在也可以在实验室内制造出来了。以后跟着又制造出许多人工合成物,1887年,费舍(Emil Fischer),由碳、氢、氧等元素合成了果糖与葡萄糖。二百年来有机物只能用干馏方法分析,分析的结果经过秤量,按份数记录下来,即气、液、油和碳滓各占若干份,可是到了十八世纪后期,就已经知道了许多有机化合物,舍勒(Scheele)就分离出几种有机酸。

有机化学的头一个基本问题是测定化合物中的元素与其组成的百分数。现今所用的方法是将要测定的化合物放在氧化铜放出的氧内燃烧,然后测量燃烧后的产物的数量。这种分析的方法主要是由拉瓦锡、柏采留斯、盖伊-吕萨克与泰纳尔(Thenard)等人发明出来的,又由李比希(Justus Liebig)加以极大的改进,到1830年,碳化合物的成分可根据经验得到相当精确的测定。一个惊人的结果便是发现了“同分异构体”(即有些化合物组成成分百分数相同而物理与化学性质不同),例如异氰酸银与雷酸银,尿素与氰酸铔,酒石酸与葡萄酸都是。柏采留斯认为这种现象是由于两种同分异构体的分子中原子的排列与联系不同的缘故。同样的现象也在元素中发现了,拉瓦锡证明木炭与金刚石在化学上是同一物质。

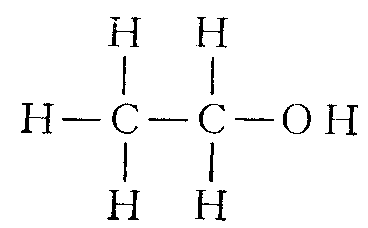

柏采留斯的见解,在弗兰克兰(1852年)、库珀(Couper)与凯库勒(Kekule,1858年)等人将原子价的观念阐明以后,得到进一步的发展。如常用酒精的经验式C2H6O可以写成构造式如下:

式中,凯库勒所指出的碳原子的四价,可用四条线表示,而每一条线可与别的原子如H或与别的原子团如羟基OH相连接。

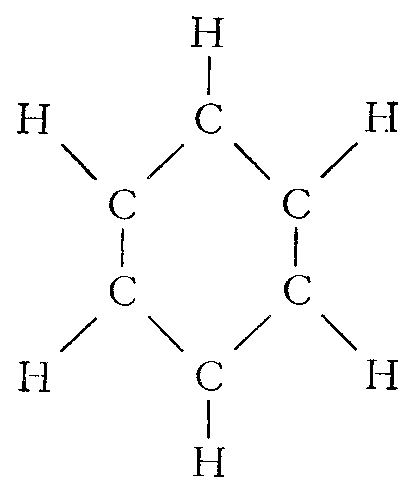

1865年,凯库勒在讨论芳香化合物的文章中,把这些见解推广去解释这类化合物中最简单的苯(C6H6)的结构。凯库勒指出苯与乙醇不同,乙醇的碳链两端开放,而要解释苯的化学性质与反应,须将碳链的两端连结成一个合闭的环,如下图所示:

只要设想有一个或多个氢原子被其他原子或原子团所置换,便可以表达比较繁复的芳香化合物的结构。

这样,有机化学便理论化了。人们根据理论上可能的结构式,预言有某些新的化合物存在,而许多预期的新化合物也真的合成或分离出来了。这样,就有机化合物而言,结构式的理论就使我们可以把演绎的方法应用到化学上去。

米彻尔里希(Mitscherlich)本来早已指出原子结构与晶状有关,在1844年,他又促请人们注意一个事实:酒石酸的各同分异构物,虽然化学反应,组成成分及结构式都是一样,可是光学性质却不相同。1848年,巴斯德(Louts Pasteur,1822-1895年)使葡萄酸盐重结晶时,发现有两种晶体形成,它们的关系如右手与左手或实物与镜中的影像一样。如果将这两种晶体分别取出,再加溶解,一种溶液可使偏振光的偏振面旋转向右,另一种溶液则使偏振面旋转向左。第一种溶液后来证明含有一种普通酒石酸的化合物,第二种溶液则含有另一新盐,与第一种混合,即得葡萄酸盐。葡萄酸和类似物体的分解可以利用酵素一类有生命体的选择作用来实现。事实上,从有生命的物质中得出的许多产物在光学上都是活泼的,而在实验室中合成的同样的产物却是不活泼的。

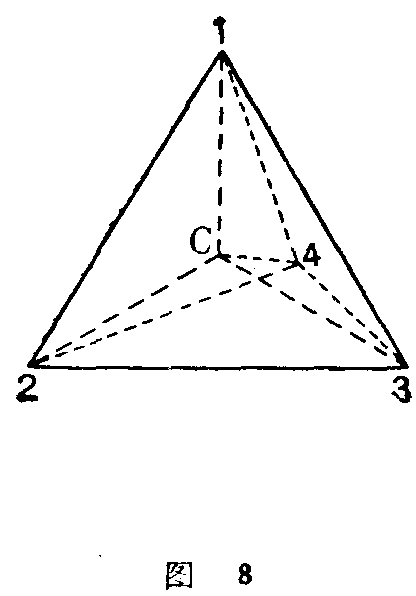

1863年,维斯里辛努斯(Wislicenus)根据乳酸的类似现象断定,这两种不同的晶体一定是由于原子在空间的排列不同而造成的。1874年,勒·贝尔(Le Bel)与范特-霍夫也各自独立地得到这个观念。他们推断说,一切在光学上活泼的碳化合物都具有不对称的原子结构。范特-霍夫以为碳原子C位置在四面体的中心,其四角上放有四个其他原子或原子团(图8)。如果这四个原子或原子团各不相同,就可得一种不对称的结构,这里可能有两种安排,彼此的关系和实物与镜中影像的关系一样。勒·贝尔、琼斯(H.OJones)、波普(Pope、基平(Kipping)等人又发现碳以外的其他元素,特别是氮的化合物也有同样的现象。

1832年,李比希与韦勒指出:在许多情况下,一个复杂的原子团(后来叫做“基”)通过化学作用在一系列化合物都是紧紧抱成一团的,就象一个元素的原子一般。

例如氢氧基OH,不但发现于水中,就是在一切苛性碱类与醇类中也一样存在。此外在有机化学与生物化学里还可找着无数的复杂的基,而且是有机化学和生物化学的反应所必需的。

从基的观念自然而然要走到构型的理论。这个理论是罗朗(Laurent)与杜马(Dumas)提出的:在1850年以后,又由威廉森(Williamson)与热拉尔(Gerhardt)加以发展。化合物可按照它们的构型分类,例如氧化物可以看做是在水型的基础上构成的,氢原子的一部或全部被同价的原子或原子团所置换。这种基与型的观念代替了柏采留斯的电性二元论。

构成生物机体的无数有机物逐渐被分离出来,在十九世纪后半期又按其元素用人工方法合成出来。它们都是以下三类比合物的某一类的成员或其衍生物:

(1)蛋白质,含碳、氢、氮、氧,有时还有硫与磷。

(2)脂肪,含碳、氢与氧。

(3)碳水化合物(糖类),合碳、氢、氧,氢和氧的比例和它们构成水的比例一样。

在这三类比合物中,蛋白质的化学结构最复杂,主要的基础是氮。它们容易分解为许多大致相同的成分,一般叫做氨基酸,含有氢、氮二元素结成的氨基NH2。这类酸中有许多在十九世纪里被分离出来,并加以化学的检验。它们的结构是多样的,但都具有一个或多个酸性碳氧基(COOH学名“羧基”)和一个或多个碱性的氨基,所以它们同时具有酸、碱两性。各种有机体中发现的各种蛋白质,即是许多氨基酸以不同的比例所构成的。

1883年,库尔蒂斯(Curtius)用人工造成一种物质,其化学反应与蛋白质产物相同。跟着,费舍研究了这种物质与类似化合物的结构。他发明了几个方法来使氨基酸结合成复杂的物体。这种物体同消比酶作用于蛋白质而造成的蛋白胨很相象,这些物质就叫做“多肽物”。这样,在十九世纪结束以前,在测定生物机体的组成成份的性质方面,甚至在合成这些成分方面,都有相当的进步,但对于更复杂的蛋白质,仍然了解得很少。

生理学

十九世纪生理学上最早的观念之一就是,身体的生命是组成身体的各个组织的生命的总和结果。比夏(Bichat,1771-1802年)提出了这个理论,并且在弄清这些组织的特性方面有很多贡献。他以为在生命中,生活力与物理和化学的力量经常在斗争之中,后两种力量在生物死后,就重新主宰一切而毁灭了生物的躯体。

有些个别的观察已经说明大脑的各种功能各有一定的部位。例如1558年,威尼斯的马萨(Massa)注意到左眼后面的部位受伤可以妨碍说话的功能。哈勒(Haller)以为神经在脑髓中有一个共同的会合点,但迟到1796年,有资格的解剖学家仍然把脑室里的流体与盖伦的“动物元气”和亚里斯多德的“感官交会所”或“灵魂的器宫”混为一谈。这种理论最后为先在巴黎、后在维也纳行医的加尔(F.J.Gall,1758-1828年)的解剖所驳倒。他把马萨的见解加以发扬光大,揭示了大脑的真正构造,并说“灰质是神经系统的活泼而必不可少的工具,白质只是联系的链条而已”。加尔被人指责为唯物主义者。他坚持遗传的重要,尤为人所不满,因为遗传一说和当时教会的道德责任观念是抵触的。他习惯于把无可置疑的事实与谬误丛生的学说混合在一起,这就给他招来更多的纠葛。他所辞退的助手斯珀茨海姆(Spurzheim)根据他对于大脑各部位功能的研究结果建立了荒唐的“脑相学”,因而使人以为加尔本人也不过是一个走江湖的骗子。但现代脑神经学仍然是建立在加尔的研究成果的坚实部分之上的。

比夏所主张的活力论,为另一位法国生理学家马让迪(Majen-die)所修改。他以为生物的某些现象是一种不可解的生命原质造成的。自1870年以后,马让迪对于他认为适于用实验方法研究的问题进行了辛勤的研究,有不少成就。他反对当时流行的理论观点,崇拜实验,甚至盲目的实验;当时采用培根的实验方法的人很少,他却是一个。他证明脊神经的前后根功能各异,正如贝尔(Charles Bell)爵士所推测的那样,——这是神经系统生理学上的一个基本发现。马让迪还创立了研究药物效应的实验药理学.而且证明血液在血管里流动的主要原因是心脏的抽唧作用。

笛卡尔与他的学生以为由神经纤维传达到中枢的刺激会自动地变成向外去的神经冲动,而激发适当的器官或肌肉,这样,人体便成了一副机器。医疗学派接受了这个观点。贝尔、马让迪与霍尔(Marshall Hall,1790-1857年)等人对这问题提供了不少的证据。霍尔把随意的反射作用与无意识的反射作用区别开来。许多生活中的寻常动作如咳嗽、喷嚏、行走、呼吸都可以看做是反射,另外还有许多动作,从前认为包含复杂的心理作用,到十九世纪末年,人们,特别是夏尔科(J.M.Charcot,1825-1893年)与他的学生才把这些动作划归到反射作用去。到了二十世纪,在这些问题上更积累了不少的证据。

十九世纪初年,德国最著名的生理学家是约翰内斯·弥勒(Johannes Muller)。在他的名著《生理学概论》中,他搜集了当时所有的生理知识。他对于神经功能也进行了不少研究。他有一个很有效果的发现:我们经验哪一种感觉,与刺激神经的方式无关,而只取决于感官器官的性质;例如光、压力或机械的刺激,作用于视神经与视网膜时,同样产生光亮的感觉。自从伽利略的时代以来,哲学界就相信,人们单凭感官是无法真正认识外界的。弥勒的发现给这一信念提供了生理学的根据。

不管这种研究多么成功,就是用物理与化学的实验方法来推进生理学的人们也往往感觉有许多问题是这些方法所不能奏效的。此外,还有一些人把主要兴趣放在形态学方面。他们采取更加彻底的活力论的观点。在法国特别是这样。在那里尽管有马让迪的实验工作,但科学界研究自然历史的气氛比研究生理学的气氛更浓一些。博物学家居维叶(Cuvier)的影响也有利于活力论。

马让迪的有名学生是克劳德·伯纳德(Claude Bernard,1813-1878年)。他在实验才能上不亚于他的老师,认识到在设计实验室工作时需要心思与想象力。伯纳德所研究的主要是神经系在营养与分泌上的作用。他进行这项工作时一面采用实验方法,一面进行直接的化学研究。他的工作成为现代生物化学的许多成果的先声。

在弥勒的书中,食物在胃里所经过的化学变化就仿佛是消化的全部过程。1833年,美国陆军外科医生博蒙特(Beaumont)发表了有关消化的许多新事实。这些事实都是他从一个受了枪伤、胃上留有一个孔穴的病人身上观察到的。伯纳德也在动物身上造成同样的情况,证明胰液可以把由胃进入十二指肠的脂肪分解为脂肪酸与甘油,把淀粉转化为糖,并溶化含氮物质或蛋白质。

杜马与布散果耳(Boussingault)认为植物与动物的功能完全相反。植物吸收无机物,制造有机物。动物本质上带寄生性,靠了把有机物变为无机物,至少是变为比较简单的残滓而生活。动物吸取有机食物,有时略加改变,但他们认为动物绝不能制出脂肪、碳水化合物或蛋白质。伯纳德用狗作实验,证明肝在神经控制的内分泌影响下,可从血液制成葡萄糖。1857年,他又用实验证明肝在活着时能生成一种类似淀粉的物质,他叫做肝淀粉或糖元,经过与生命无关的酵解后,即成葡萄糖。这样,他使人明了了糖尿病的性质,并指出动物也能制成某些有机物质。

伯纳德的第三个大发现便是所谓血管舒缩神经的功能。这种神经可以在感官冲动的刺激下产生不随意动作,以控制血管。他是由于研究一种神经的节引起的“动物热”,而发现这种功能的。后来事实证明,所谓动物热实际是由于血管的扩张而产生的。福斯特(Foster)说:“任何稍具广度的生理学讨论都迟早难免要遇到血管舒缩问题”;这些问题是由于伯纳德在一个活的动物身上进行一次简单实验而产生的。“假使伯纳德生在今天的英国,这个实验可能要遭到禁止,这样,他的工作成果……在出生前就要被扼杀了。”从历史上可以很明白地看出:有关重要器官与身体各种功能如循环、呼吸、消比的基本知识,现代生理学、现代医学与现代外科所依赖的知识,都是由于在动物身上进行实验而得来的。不准用这个方法增进知识的人,应负很大的道德责任,即令他们不了解事实或不了解这种实验牵涉多么重大的问题,他们的责任也丝毫不能减轻。

神经系统的研究为韦伯兄弟(E.H.and E.F.Weber)所推进。他们发现了抑制作用,如刺激迷走神经而使心跳停止之类。

1838年,马格纳斯(Magnus)对于呼吸获得进一步的知识。他指出动脉和静脉管中的血均含有氧与二氧化碳,但其比例不一样。他以为气体是溶解在血液中的,但在1857年迈耶尔证明这两种气体与血组成一种松弛的比合物。伯纳德指出一氧化碳的毒性作用是由于它从红血球的血红蛋白里将氧气不可回复地置换了,因此血红蛋白不起作用,再不能将氧气输送到身体的组织中去了。

哈维在1651年出版的《动物的生殖》一书中,已经把观察的胚胎学放在正确的基础之上,但真正开辟了现代发展的人是沃尔弗(Caspar Frederick Wolff,1733-1794年)。他生于柏林,死于圣彼得堡,应俄国女皇叶卡特林娜之召到了那里。在沃尔弗生前,他的研究成果被人怀疑与忽视,但事实上他却开创了现代一切结构理论的先河。他用显微镜研究过细胞,指出怎样从一个原来性质纯一的胚子逐渐分比而形成各种器官。

冯·贝尔(von Baer,1792-1876年)指出细胞的增殖与分裂是一切胚胎发展的共同过程,后来更认识在整个动物界里,发育都是按这个过程进行的。1827年,冯·贝尔再度发现克鲁克香克1797年所看见的哺乳动物的卵子,从而推翻了每一卵子都包含具体而微的小动物的旧说。我们可以说冯·贝尔创立了现代胚胎学。他批评了梅克尔(Meckel,1781-1833年)关于“个体历史是种族历史的重演”的理论;这个假说得到过早的承认,使胚胎学在十九世纪末年成了研究进化论者喜用的方法。当时,人们以为这个方法在个体历史中可以发现某些事实,而用另外的方法,只有经历无穷的困难,在动物界中进行广泛的比较调查,才能得到这些事实。

生物结构的细胞理论开始于十七世纪。胡克在显微镜里看见了“小匣或小室”,跟着雷汶胡克、马尔比基(Malpighi)、格鲁(Crew)等人也有同样的发现。但大进展发生于十九世纪初期,那时米尔伯(Mirbel)、杜特罗会(Dutrochet)与他们的追随者逐渐将细胞理论奠定成形,而且按照从有核胚胎中产生的细胞不断分裂过程研究了植物和动物组织的形成。细胞理论是很多研究者的集体成就。

杜宾根(Tubingen)的冯·莫尔(Hugo von Mohi)研究了细胞的内容,并将细胞膜内的粘性物叫做原形质。冯·耐格里(Karlvon Nageli)发现这种物质含有氮元素。舒尔茨(Max Schultz)把事实综合起来而形容细胞为“一团有核的原形质”并主张原形质是生命的物质基础。

柏林的微耳和(Rudolf Virchow,1821-1902年)将细胞理论应用于病理组织的研究,而在医学上展开了一个新的篇章。他在《细胞病理学》(1858)一书中指出,病态结构是由原有的细胞变化而来的细胞组成的。例如癌有赖于细胞的病理发育,如果能找到一种治疗的方法,它就必须建立在控制细胞活动的方法的基础之上。

与扩大化学范围把许多生命变化包括在内的同时,在把物理学的原理应用到生理学问题方面,也取得很大的进展。哈维在解释血液循环时认为,血液靠了心脏的机械作用,被压到动脉和静脉里去;这个学说赋予生理学的研究以自然主义的色彩。但到十八世纪的后半期,由于这个问题非常困难,活力论的假说又普遍地被人采用;法国学派的“超机械力”到十九世纪中期还维持着它的影响。以后,意见就开始改变。这种局面最初是有机化合物的合成和我们叙述过的生理学方面的研究成果促成的,后来又为物理学方面的研究成果所加强:路德维希(Karl Ludwig)在生理学中使用了物理仪器;迈尔与赫尔姆霍茨的工作表明,能量守恒的原理必定也适用于生物机体。

许多人认为这是非常可能的。没有证明的必要,但在许多年后,这一点才得到精确的实验证明。李比希的确说过动物热不是夭生的,而是燃烧的结果,但直到有人把各种食物放在量热器里燃烧测定其热值以后,才得到定量的证明。1885年,鲁布纳(Rubner)测定蛋白质与糖类的热值为每克4.1卡,脂肪为9.2卡。1899年,阿特沃特(Atwater)与布赖恩特(Bryant)发表了他们在美国所进行的更广泛的实验的结果。他们扣除了各种食物中不能消化部分,对鲁布纳的数字加以修正:蛋白质与糖类的热值为4.0卡,脂肪为8.9卡。一个从事重劳动的人每日所需的食物的燃料值为5,500卡,而不用肌肉工作的人,每日所需的食物的燃料值仅为2,450卡。伍德(T.B.Wood)等人新近对农场牲畜的研究,又把食物分为维持量(即动物存活所需的食物),与增加量(即为发育与产乳所需的食物)两类。

要研究能量不灭的问题,我们就必须测定从食物中输入的能量与肌肉作工发热及排泄时输出的能量。鲁布纳在1894年对狗身上的输入和支出作了估计,算出这两个量出入在0.47%之内。1901年,阿特沃特、罗莎(Rosa)与本尼迪克特(Benedict)在人体上进行实验。他们的结果说明,两数出入在千分之二以内。脑力活动与其他没有计入的活动,很可能也需要能量,但其数值必然很小。

这种大体上符合能量守恒原理的结果说明,人体的体力活动归根结蒂应溯源于所摄入的食物的化学能量与热能量。由此,我们可以得出一个即使不严格符合逻辑也是十分自然的结论:能量的总输出额既然符合物理定律,那末中间过程当然也可以完全用这些定律来描述。

这种自然主义的观点不但因为许多观察者的工作证实了细胞理论而进一步巩固下来,而且还由于其他研究而进一步巩固下来,其中包括关于细胞结构与功能的研究。人们很快就把与胶体物质有关的物理现象的知识应用到生理学的问题上去,同时还发现神经作用的现象总是伴有电的变化。

事实证明,有许多种以克汀病得名的先天白痴,是甲状腺功能衰退造成的。1884年,希夫(Schiff)发现,如果用甲状腺素饲喂动物,可以防止切除甲状腺的后果。这个结果不久就应用于人体,使许多从前本来会以白痴终身的儿童,都成长为快乐而有智慧的人。

由于用科学方法说明了许多人体的生理过程,十九世纪中叶机械哲学愈见盛行。于是人们就产生了这样一个信念:生理学不过是“胶体物理学和蛋白质化学”的一种特殊情况。不管整个生理学问题以及构成这个问题的基础的心理学和形而上学的问题的真相怎样,有一点是很明显的:为了促进孤立地研究自然界的个别部分或方面的科学,我们必须假定生理的过程,在细节上也是可以了解的。要增进知识,就必须应用已经确立的自然原则,而从科学的有限观点来看,物理学与化学的基本观念与定律实在是自然原则的最好的终极陈述。这种分析的方法与观念是否足以解决整个动物机体的综合问题,那是另外一个深奥得多的问题。举一个极端的例子:有一个学说,说人的心灵运用身体,就象音乐家运用乐器一样,即使乐器也不过是一种物质的结构而已。

在十九世纪的第三个季度里,人们已经由研究同无机化学里催化作用相似的催化作用,进而去研究在生物机体中进行的许多过程。到1878年,有机催化剂或酵素在生物化学上已经具有很大的重要性,那一年在阐明它们的作用方面有很大贡献的库恩(Kuhne),给它们起了一个特殊的名称:“酶”(希腊文EV &UUn“在酵母内”)。催化剂或酶的主要性质是,它象滑油之于机器那样,能促进化学反应,增加其速度,而自己却不作为一个组成成分加入最后平衡的物质。酶常是胶体物,并带有电荷,这也许是它们的作用的一个原因。事实上,1887年,阿累利乌斯已经指出离子自身便有催化作用,在蔗糖的旋转中就是这样。1904年和以后几年,柯尔(Cole)。米凯利斯(Michaelis)与索伦森(Sorensen)研究了离子对于胶状酶的影响。有机变化的过程常需特殊的酶。有些酶分量极微,只有凭它们的特殊反应才能把它们发现出来;另外一些可以分离出来加以研究。比较重要的酶有如下几类:分解淀粉的淀粉酶,在酸液中分解蛋白质的胃蛋白酶,在碱液中分解蛋白质的胰蛋白酶,以及分解酯类物的脂酶等。虽然在生物体内,酶的最明显的作用,是促进复杂的物体使其分解为比较简单的成分,可是它们的作用是可逆的。它们只在化学变化的进行方向上,促进其反应的速度。

微生物与细菌学

十九世纪生物学最惊人的发展之一,是人们对于动植物和人类的细菌性疾病的来源与原因的认识大大增进。这种认识由于能增加我们控制环境的能力,因而和其他科学的实际应用一样,也显著地影响了我们对于人与“自然”的相对地位的看法。1838年左右,德拉托尔和施旺发现发酵过程中的酵母是一些微小的植物细胞,而发酵液体中的化学变化在某种程度上是这些细胞的生活造成的。施旺还发现腐败也是一个类似的过程。他指出如果我们设法用加热的方法把所有与受检查的物体相接触的活细胞都毁灭净尽,并且以后只让它和经过赤热试管的空气接触,则发酵与腐败都不会发生。这样他就证明了发酵与腐败都是活着的微生物的作用造成的。

这些结果在1855年前后又由巴斯德加以证实与发挥。他认为每一个已知的自然发生的例子,都不是事实。他指出细菌的存在都是因为有细菌从外面进来,或者里面原来就有细菌,后来才发育起来。巴斯德证明某些疾病如炭疽、鸡霍乱与蚕病就是由特种微生物造成的。后来许多别的疾病所特有病菌也发现了,它们的生活史也考查出来了,其中有许多疾病是人类中间流行的疾病。

利斯特(Lister)在1865年听说巴斯德的实验,到1867年就把这一成果应用到外科手术上去。他先是用石碳酸(酚)作为防腐剂,以后又发现清洁是一种有效的防腐方法。由于利斯特把巴斯德的研究成果应用于外科,再加上戴维爵士、马萨诸塞(Massachusetts)的莫顿(W.T.G.Morton)与爱丁堡(Edinburgh)的辛普森(J.Y.Simpson)爵士以前所发现的麻醉剂,外科手术就达到前此所未能达到的安全地步。这些发现在卫生、内科与外科方面所产生的效果,极其明显地表现在城市居民死亡率的降低上。如伦敦在二百年前每年的死亡率是千分之八十,而1928年则降低到千分之十二。

1876年,科赫(Koch)发现炭疽杆菌的孢子的抵抗性比杆菌本身更强。1882年,科赫又发现了造成结核病的微生物。大大发展了细菌学的技术,使它成为公共卫生与预防医学所必不可少的一种艺术与科学的,就是科赫。特殊的微生物,一经分离之后就可以让它们在明胶或其他媒介物的纯粹的培养液里自行繁殖。然后就可以在动物身上测定这些细菌的病理效应。

人们发现,至少在有些情形下,与微生物细胞的生命有关的某些变化所以产生,是因为微生物细胞里有某种酶,或者是由于微生物细胞的活动而产生某种酶。1897年,毕希纳(Buchner)从酵母细胞内分离出了特种酶,并表明这种酶与活的酵母细胞相同能引起同样的发酵作用。这种酶的作用与一般的情况相同,反应完成之后,酶仍不变;单单它的存在就足以引起和促进化学反应。

1718年,蒙塔古(Mary Wortley Montagu)夫人从君士坦丁堡传入天花病的接种法。十八世纪末,杰斯提(Benjamin Jesty)根据一般人的信念,认为患过轻微牛痘的挤奶姑娘不会感染天花,英国柏克利乡间医生詹纳(Edward Jenner)用科学方法去研究这个问题,而发明了种痘的方法。他将病毒放在小牛体内,待其作用减弱时,再将痘浆注射于人身,使人得减轻或完全避免这种疾病的危害。这一发现开创了免疫学的研究。病原体产生有毒的物质或毒素。这种毒素是1876年首先在腐败物内发现的。1888年人们可用过滤培养液的方法,从细菌得到毒素。就白喉病而言,我们先从其细菌培养液取得毒素,然后把这种毒素逐渐加多地注射入马体内,马的组织内即制成一种抗毒素。由免疫的马血制成的血清,可以保护与病菌接触过的人和帮助已经患白喉病的人恢复健康,此外,用病菌的消毒培养法,我们可以制出各种疫苗,使人们对活的病菌所造成的各种疾病部分的或完全的免疫。1884年,梅契尼科夫(Metschnikoff)发现“食菌细胞”(白血球),具有消除致病性细菌的功能。

伯登-桑德森(Burdon-Sanderson)与巴斯德等把詹纳的毒素减弱的原理推广应用,去治疗其他疾病。巴斯德证明狂犬病或恐水病,就是在已经感染以后注射,一般也是有效的。这个可怕的、从前认为无法治疗的疾病,经注射后死亡率减少到百分之一左右。显微镜下看不见有细菌。这种病是一种比一般细菌小得很多的病毒所造成的。

病原微生物的生活史常常是很复杂的,有些病原微生物在不同的寄主里度过其生活的几个阶段。只有通过给活动物接种的极周密的实验,才有可能研究它们的性质。有些寄主有时并不感受侵入的微生物的影响,这就使我们在研究感染的来源时遇到极大困难。人们最后战胜疟疾的经过是研究传染病时所遇见的困难与危险的最好的例子。疟原虫是法国军医拉维兰(Laveran)在1880年左右发现的。五年后意大利人观察到人们感染疟疾是由于被蚊虫咬伤。1894-1897年间,曼森(Manson)与罗斯(Ross)证明一种特殊的蚊虫(Anopheles,疟蚁类)身上有一种寄生虫,这种寄生虫就是疟原虫的幼虫。因此,防治疟疾的正确方法就是毁灭蚊虫的幼虫。而要毁灭蚊虫的幼虫,就需要把沼泽地带的积水排清,或用油膜覆盖于静水的池沼上面,以防止其生长。

同样,人们也查明马尔他病或地中海热,是一种微生物的作用造成的。这种微生物的一段生命寄生在山羊体内,由羊乳传染到人,可是山羊却不生病。人们还发现黑死病(鼠疫)与鼠、蚤及其他传递疫菌于人的寄生虫有关。这是病菌通过间接途径进入人体的又一例子。只有明了这些病菌的生活史之后,防治的斗争才能收到最好的成效。

1893年,莱夫勒(Loffler)与弗罗施(Frosch)最先透彻地研究了超显微镜的病毒。他们指出患口蹄疫的动物的淋巴液经过可以隔离一般细菌的滤器后,仍然可以使其他动物感染疫病。他们断定所处理的对象,不是无生命的毒质而是能生殖的微小机体。我们至今还不能断定这些超显微镜的可滤过的、可以使动植物感染,很多疾病的病毒,究竟是不是粒子状的细菌。无论如何,它们的大小,必与分子接近,有人以为它们是一种非细胞的新型的有生命的物质。

碳氮循环

我们再来谈呼吸的问题。拉瓦锡与拉普拉斯证明动物的生命需要碳和氢经氧化而成二氧化碳与水。1774年,普利斯特列发现,如果把绿色植物放在小鼠“弄坏”过的空气停一个时候,这种空气就可以再一次恢复维持生命的功能。1780年,英根豪茨(Ingen-housz)证明植物的这种作用只有在日光下才能发生。1783年,塞尼比尔(Senebier)表明这种化学变化是把“固定下来的空气”变成“脱燃素的空气”,即由二氧化碳变成了氧。1804年,德·索热尔(deSaussure)对这个过程作了定量的研究。这些结果启发李比希进行研究,并提出一个概括的理论,说碳元素和氮元素在动植物交互生长与腐败的过程中,必经过循环的变化过程。

帮助植物增殖的活性物质是叶绿素。它的化学结构与在日光下的化学反应都很复杂,现在还不十分明瞭。但是它有一种能力,是地球上我们所看到的生命所必需的:它能利用日光的能量去分解空气中的二氧化碳,释出氧气,使之与植物组织的复杂有机分子里的碳相结合。在叶绿素的吸收光谱中,最大吸收量的位置恰与太阳光谱中最大能量的位置相合,这样一种手段与目的的适应,不管是怎样产生的,毕竟是很奇妙的。

有些动物靠食用植物过活,也有一些动物靠吃其他动物维生,因此,一切动物都是依赖叶绿素所收集到的太阳能量生活的。动物呼吸时,将碳化物氧化为有用的衍生物与排泄物,同时靠氧化所发出的其余能量维持体温。植物也慢慢放出二氧化碳,不过在日光中这种变化为具逆向的反应所掩蔽而已。植物与动物都把植物吸取的二氧化碳归还给空气中,无用的有机化合物就堆积在土中。在这里它们为无数土壤细菌所分解,变成无害的无机物,同时将更多的二氧化碳倾注于空气中。这样就完成了碳的循环。

与此相当的氮循环是较近的发现。罗马诗人味吉尔在其《农事诗》里,已经劝告在种麦之前须种黄豆、紫云英或羽扇豆。这种作法的好处是大家都知道的。但是其中道理直到1888年经过赫尔里奇尔(Hellriegel)与威尔法斯(Wilfarth)研究方才弄明白。豆科植物根上的瘤藏有一种细菌,能固定空气中的氮,用我们不知道的化学反应,把氮变成蛋白质,然后输送到植物里去。1895年,维诺格拉兹基(Vinogradsky)寻出另外一个过程:土中细菌直接由空气中得到氮,其所需要的能量大概是由死植物的纤维分解而来的。

植物可以从这两种来源得到氮。含氮的废物,主要是在土壤中适宜的细菌的帮助下,变成氨盐,最后变为硝酸盐。这是植物制造蛋白质所需要的氮的最好来源。土壤是物理的、化学的与生物的混合体,主要是胶体。为了维持它的平衡,它既需要从动植物腐败而来的有机盐,也需要从矿物而来的无机盐。

李比希说明了矿物盐在农业上的重要性,但他忽略了氮的极端重要性。十九世纪中叶,这个问题才由布散果耳(Boussingault)以及吉尔伯特(Gilbert)和劳斯(Lawes)在罗森斯特德(Rothams-ted)实验站加以研究;他们的研究成果成了现代人工施肥的基础。植物生命不可缺少的元素是氮、磷与钾,但这些元素通常只有极少量。如果这些元素的一种分量过少,农作物的收成必受限制。只有按照植物能利用的方式添加不足的元素,植物才会自由生长起来。微量的其他元素,如硼、锰与铜,也是植物所需要的。

人工施肥的科学研究使农民在耕作方法上得到更大的自由。当人们可以把农作物所吸取的元素还给土地来维持土地的肥沃性的时候,旧日的轮种和体种方法就可以大大改变了。

自然地理学与科学探险

在十八世纪后半期和整个十九世纪,系统的世界探险工作进行得很快,而且大部分是在真正科学精神下进行的。1784年,英国军需部在洪斯洛荒地(Hounslow Heath)测定基线,开始利用三角学进行测量。这样,法国地图学家丹维尔(d’Anvlle)所创始的精密地图和海洋图就都有可能给制出来了。

我们应当叙述一下普鲁士博物学家和旅行家洪堡男爵(vonHumboldt,1769-1859年)的工作。他最喜欢住在巴黎。在那里,他协助盖伊-吕萨克完成气体的研究(见211页)。他花了五年的时光在南美洲及墨西哥海湾的海上与岛上探险。根据这次旅行所得的观察结果,他认为应该把自然地理学与气象学当做是精确的科学。洪堡首先在地图上绘出等温线,因而得到一个比较各国气候的方法。他攀登过安第斯山脉的琴博腊索山(Chimborazo)与其他高峰,以观察温度随海拔增高而降低的比率。他研究了赤道带暴风与大气扰乱的起源;他研究了火山活动带的地位,认为火山活动带与地壳的裂缝是符合的。他调查了动植物在自然条件影响下的分布情况;他研究了从两极到赤道地磁强度的变化,并巳创造了“磁暴”这个名词来描述一个他首先加以记录的现象。

洪堡的劳动与人格引起人们很大兴趣,从而推动了欧洲各国的科学探险。1831年英国派出“猎犬号”(the Beagle,或音译为“贝格尔号”)进行了一次有名的航行,“完成了巴塔哥尼亚(Pata-gonia)与火地(Tierra del Fuego)的测量;又测量了智利、秘鲁的海岸和太平洋上一些海岛;并且进行了定期的环球联测”。当时宣布,这次航行“纯粹是为了科学的目的”,达尔文就以“博物学家”的身分,在这艘船上服务。

几年以后(1839年),有名的植物学家胡克(W.J.Hooker)爵士的儿子约瑟夫·胡克(Joseph Hooker,1817-1911年)加入了罗斯(James Koss)爵士的南极探险队,在那里花了三年时间研究植物。后来他又参加一个政府资助的远征队,到了印度的北边。1846年,赫胥黎(T.H.Huxley)离开英国,在“响尾蛇号”船上做外科医生,在澳大利亚海上进行了几年测量与制图工作。他生性热情,观察力锐敏,常常因为没有机会从事普遍感兴趣的精密科学研究而慨叹。这样,在十九世纪思想革命中起了重大作用的人物当中,就有三个在科学探险的航行中当过一个时期的学徒。有组织的发现与研究的最高潮是“挑战者号”(the Challenger)的远征。这艘船于1872年出发,在大西洋与太平洋上游弋几年,记录了有关海洋学、气象学及自然历史各个部门的资料。

海洋学尤其变得重要起来。美国海军部的莫里(Maury)研究了一个半世纪以前丹皮尔(Dampier)所留下来的有关风和洋流的问题,对于海上路线航行作了很大改进。海上的集群生物具有无数的形态,有显微镜下才看得见的、经亨森(Henson)命名的浮游生物、原生动物、变成海底软泥的放射虫的骸骨,还有各式各样大小的鱼类;它们的生活迁徒部分地以浮游生物为转移,因为有些鱼群以这些生物为饵料,常追随它们而游行。

地质学

拉普拉斯由于企图提出一个合理的学说来说明太阳系的起源,就促使人们注意到这个问题并激发了人们把地球当做太阳系的一部分加以研究的兴趣。不幸,在不顾教皇的无上权威,思想自由最为盛行的国家,《圣经》文字的权威也最为深入人心。所以在《创世记》以外任何有关地球起源的看法,必须经过一番新的斗争,才能得到一般的承认。就是在十九世纪中期,还有人认真地说化石是上帝(或魔鬼)埋藏在地下,以考验人们的信心的,但是我们都知道化石告诉我们的是另外一套故事。

从很早的时候以来,在开矿的过程中,人们就得到一些有关岩石、金属与矿物的知识。正象一些希腊哲学家那样,达·芬奇与帕利西(Palissy)已经认识到化石是动植物的遗体,但是一般人却以为化石是“造物的游戏”,是一种神秘的“溯形力”——自然界以各种方法创造所喜爱的形式的倾向——的产物。只有个别的观察者,如斯坦森(Niels Stensen,1669年),才认识到我们可以利用化石来探索地球的历史,但这种看法没有得到一般人的接受。伍德沃德(Johnwoodward,1665-1728年)赠给剑桥大学的大批化石大有助于证实化石来源于动植物的看法。1674年,佩劳尔(Perrault)证明地上的雨量足以解释泉水与河流的来源而有余,盖塔尔(Guettard,1715-1786年)说明风化怎样改变了地球的面貌。虽然如此,仍然有人对事实加以曲解,以附会圣经中关于天地开辟时有洪水或大火的说法,而有水成派与火成派的争论。

首先有系统地和这种观点作斗争的是在1785年发表《地球论》的赫顿(James Hutton,1726-1797年)。这一次又是对自然过程的实际认识,铺平了科学前进的道路。赫顿为了改进他在柏韦克郡(Berwickshire)的农场,先在诺尔福克(Norfolk)研究本国农业再到荷兰、比利时与法国北部学习外国的农业方法。他对人们所熟悉的沟、坑、河床等熟思了十四年,然后回到爱丁堡,奠定现代地质科学的基础。赫顿认为岩石的层化与化石的埋藏现今仍在海、河、湖沼之内进行。赫顿说:“不是地球固有的因素不予使用,而且不了解其原理的作用不予承认”——这是一句真正的科学格言,因为它力求避免一切不必要的假设。

一直到沃纳(Werner)指出地质岩层有规律地相继出现以后;一直到斯密斯(William Smith)根据化石的客藏算出岩层的相对年龄以后;一直到居维叶根据在巴黎附近发现的化石与骨骼、重新构成久已绝迹的哺乳动物以后;一直到拉马克(Jean Baptiste deLamarck)比较现今的介壳和化石的介壳,而加以分类以后;最后一直到赖尔(Charles Lyell)爵士把说明水、火山与地震等因素至今仍在改变地球的证据以及有关化石的事实,都收罗在他的《地质学原理》(1830-1833)之内以后,赫顿的“天律不变学说”才得到普遍的公认。长期不断的过程所积累的效果第一次为人类所充分把握;人们觉得利用岩石的记录,印证眼前仍在进行的自然作用进行推理,我们可以寻出地球的历史,至少可以寻出地球上有生物的一段时期的历史。

化石的生态说明生命在各确定的时期里有很大的改变。这与阿加西斯(Agassiz)与巴克兰德(Buckland)在1840年左右最先收罗到的关于冰河作用的地质证据是符合的。这些地质证据可以说明各个冰期。

人类的起源与年龄的问题是人类特别感兴趣的问题。由于发现原始人所用的石器,由于在现今欧洲已绝迹的动物遗骸附近发现兽骨和象牙雕刻,赖尔才得以在1863年确定人类在生物的长系列中的地位,而且指出人类在地球上存在的时期比公认的圣经年代学所说的年代要长得多。现在看来,很可能,我们的祖先摆脱比较原始的状态成为真正的人,约在距今百万至千万年之间,而文明不过是五千至六千年间的事。

自然历史

在布丰发表了他的巨著《动物的自然历史》以后,又有一位法国人对分类问题进行研究,把分类法放在坚实的基础之上。乔治·居维叶(Georges Cuvier,1769-1832年)是一新教教士的儿子。他父亲从朱拉(Jura)迁居符腾堡(Wurtemberg)保护国境内。在法国革命初期和恐怖时代,他在诺曼底(Normandy)安静地学习,随后到巴黎,即在法兰西学院得到一个重要的位置。他的特殊贡献在于,他在博物学家中最先对现在的动物的构造和古代化石的遗骼加以系统的比较,从而说明在研究生物发展的时候,过去与现在应当同样注意。居维叶站在科学发现的新时代的门口。他的主要著作《按其组织分布的动物界》(Le Regne Animal,distribued’apres son Organisation),是两派人的研究成果之间的桥梁。一派人把世界及其现象当做是静止的问题加以研究,一派人把世界及其现象当做是一出巨大的进化戏剧中一系列变动不已的场景加以研究。

不幸,科学家与从事实际工作的花匠和农民之间缺乏密切的联系,后者用杂交与选种的方法不断培育出许多动植物的新品种,或把已有的品种加以改良。十八世纪末,贝克韦尔(Bakewell)把长角羊改良为新的有用的勒斯特(Leicestor)种。科林(Colling)兄弟应用贝克韦尔的方法改良了提斯(Tees)山谷的短角种,这样就培育出最重要的英国羊种。

巨大变异的自发出现,是园艺家们都熟知的事实:

例如,一种变种梨会忽然生出一支结满优良水果的枝条来;山毛榉会莫名共妙地长出绿叶扶疏的枝干;山茶会开出意料不到的好花。如将它们从母树取下插枝或嫁接,这种变种可以长久维持下去。园圃中的许多花卉与果木的品种便是从这样得来的。

园艺家所培殖的新品种,多数是由不同品种甚至种的个体杂交而来。在后一情况下,我们晓得杂交的结果常比纯种生育不蕃,有时简直不能生殖。

达尔文以前的进化论

自然界处在进化过程中的观念至少可以上溯到希腊哲学家的时代。赫拉克利特认为万物皆在流动状态之中。恩培多克勒说生命的发展是一个逐渐的过程,不完善的形式慢慢地为较完善的形式所代替。到了亚里斯多德的时候,思辨好象更进一步,以为较完善的形式,不但在时间上来自不完善的形式,而且就是从不完善中发展而来。原子论者常被称为进化论者。他们好象认为每一物种都是重新出现的。但由于他们相信只有与环境适合的物种才能生存,他们在精神上已经接近自然选择说的实质,虽然他们的事实根据还不充足。有人说得对:“在科学中没有充分考虑到有关事实的意见,不能借口正确而固执不舍。”象在其他许多知识领域中一样,希腊哲学家所能做到的,只是提出问题,并对问题的解决办法进行一番思辨性的猜测。

事实上,花去了两千年时间,花费了无数沉静而不关心哲学的生理学家与博物学家的心血,才收集到足够的观察与实验证据,使得进化观念值得科学家加以考虑。博物学家大半都把进化观念留给哲学家去议论,而且在达尔文与华莱士(Wallace)发表他们同时提出的研究成果以前,科学界的意见就发麦出来的而言,倒是反对进化论的。这是在资料不确凿时暂不下判断的真正科学态度的很好例证。另一方面,哲学家也尽了他们的本分,因为他们对于一个还不能交给科学家处理的学说,不断地提出思辨性的见解。他们对一个极其重要的问题始终不作最后决定,然而又提出解诀的方案。到相当的时候,这种解决方案可以成为科学家的工作假设,他们让科学家去做最后的决定。当文艺复兴时期进化观念再度出现时,它主要出现在哲学家(如培根、笛卡尔、莱布尼茨与康德)的著作之中,就是这个道理。与此同时,科学家却在慢慢地研究事实。这些事实最后会经过哈维的胚胎学和约翰·雷(John Ray)的分类系统,引导他们朝同一方向前进。有些哲学家在考虑物种目前的易变性及用实验方法研究的可能性时,甚至达到完全现代的观念,但我们不要忘记另外一些称为进化论者的哲学家(达尔文的前驱)却是从理想的意义上,而不是从现实意义上看待进化的。歌德(Goethe)的有些见解属于这一类,谢林(Schelling)与黑格尔也是这样。在他们看来,物种间的关系在于在概念领域内表现这种关系的内在理念。黑格尔说:“变化只能归之于理念本身,因为只有理念才在进化。……把从一个天然的形式和领域到一个更高的形式和领域的变化,看做是外部的与实际的产物,那是一个蠢笨的念头。”

可是,哲学家对于进化论的贡献的价值,并不因为哲学家从理想观点来看进化而化为乌有。最有趣味而且引人注意的是,哲学家与博物学家之间的分工与见解的不同,一直维持到最后的一刻。斯宾塞(Herbert Spencer)虽也是一位合格的生物学家,基本上还是一位哲学家。他在达尔文的《物种起源》发表以前几年,已经在鼓吹一种成熟而具体的进化论学说,而当时大多数博物学家还不愿接受任何这样的学说。就连搜集过不少变异证据的植物学家戈德伦(Godron),到1859年,即《物种起源》出版的那一年,也还是反对进化观念。哲学家和博物学家都是对的,他们各遵循正当的途径。哲学家所处理的是一个哲学问题,还没有达到可以用科学方法加以考察的地步。博物学家不接受一种没有确凿证据,而且无法着手研究的见解,甚至不把它当作一项工作假设,也正是真正科学家的审慎态度。

虽然如此,在十八世纪,就已经渐渐地有一些博物学家不顾当时流行的科学意见,维护某种进化学说,到十九世纪前半期,这样的人更是愈来愈多了。摇摆于巴黎大学正统派与“生物联锁论”的信仰之间的布丰,提出了外界环境直接改变动物的学说。诗人、博物学家与哲学家伊拉兹马斯·达尔文(Erasmus Darwin),看到了一点启示。这一启示后来在他孙儿手中得到了圆满的发展、他说:“动物的变形,如由蝌蚪到蛙的变化……人工造成的改变,如人工培育的马、狗、羊的新品种,……气候与季节条件造成的改变,……一切温血动物结构的基本一致,……使我们不能不断定它们都是从一种同样的生命纤维产生出来的。”

最早的一个有条理的合于逻辑的学说是拉马克(Lamarck,1744-1829年)的学说。他想要在环境造成的改变的积累性的遗传中,寻找进化的原因。照布丰的见解,环境对于个体所起的改变影响,常常很小,拉马克却认为,如果习惯的必要改变变成是经常的和持续的,这就可能改变旧的器官,并在需要新器官时使新器官产生出来。例如长颈鹿的祖宗由于不断地伸长颈脖去吃高处的树叶而获得愈来愈长的颈,这样获得的结构的变化又通过遗传而得到发展和强化。虽然这样的遗传没有直接的证据可寻,但它却不失为一种合理而前后一贯的工作假设,可以供其他博物学家,如梅克尔(Meckel)加以使用与发挥。

人们既然注意到环境对于个体的影响以及可以正当地归之于外界环境的变比的范围,这自然要对人们的思想与行动产生很大的影响。我们很难相信,个体可以发生深刻的变化,而其种依然一成不变。因此在十九世纪,就有人把通过环境造成改变的学说当做默认的前提,而兴办了很多社会慈善事业。虽然如此,随着时间的推移,我们已经明了后天获得的性质,即使有,也很难发现。这个问题在今天还在讨论之中,始终没有定论。

十九世纪另外两位主张环境对于个体有直接作用的进化论者是至提雷尔(Etienne Geoffroy Saint-Hilaire)与钱伯斯(RobertChambers)。后者隐名出版的《创造的痕迹》(Vesttiges of Creation)一书,曾经风行一时,帮助人们在思想上做好准备便于接受达尔文的进化论。

但达尔文的工作的中心思想,是从一个人而来的。由于奇特的机遇,他还把同样的线索给予华莱士。此人便是马尔萨斯(Thomas Robert Malthus,1766-1834年)。有一时期他做过英国萨里(surrey)的阿耳伯里(Albury)副牧师。马尔萨斯是一位能干的经济学家。在他所生活的时代里,英国的人口增加极速。1798年,他的《人口论》第一版问世。他在这本书里宣布人口的增加常比食物的增加快,只有靠饥馑、瘟疫与战争除去过多的人口,才能使食物够用。在以后版本中,他又承认了节制生育的重要性,当时生育节制主要是通过迟婚来实行的。因此,就应用于人类来说,不免削弱了他的简单明了的主要论点。

达尔文谈到过这本书在他思想上所起的作用:“1838年10月,我为了消遣,偶然读了马尔萨斯的《人口论》。我长期不断地观察过动植物的生活情况,对于到处进行的生存竞争有深切的了解,我因此立刻就想到,在这些情况下,适于环境的变种将会保存下来,不适的必归消灭。其结果则为新种的形成。这样,在进行工作时,我就有了一个理论可以凭持。”

达尔文

得到这个启示的人,由于遗传与环境的缘故,也具有充分利用这个启示的条件。查理·达尔文(Charles Robert Darwin 1809-1882年)是施鲁斯伯里(Shrewsbury)乡间能干而有资财的医生罗伯特·达尔文(Robert Waring Darwin)的儿子。他的祖父是伊拉兹马斯·达尔文,上面已经讲过了。外祖父约瑟亚·威季伍德(Josiah Wedgwood)是埃鲁里亚(Etruria)的一个陶工,也是一位具有科学能力与智慧的人。威季伍德族是斯塔福德郡(Stafford-shire)的小地主世家,达尔文族也是地主,但来自林肯郡(Lincoln-shire)。查理·达尔文最初在爱丁堡攻读医学,后来改到剑桥大学基督学院,想成为牧师。他在“猎大号”船上做博物学家,在南美海面上航行五年,得到最好的训练。在热带与亚热带的地区里,生物繁茂。达尔文看到了各种生物互相依存的情况,归来后不到一年,便着手整理记载与物种变迁有关的事实的许多札记中的第一册。十五个月以后,他读了马尔萨斯的书,发现一个线索,结果便形成了新种通过什么方法产生的学说。

属于一个种族的个体,天赋性能各不相同。达尔文对于这些变异的原因不表示意见,只是把这种变异当做事实加以接受。如果生殖过多或追求配偶的竞争过大,任何在争取生存和争夺配偶的斗争中,有用的性能都具有“生存价值”,而使具有这种性能的个体占有优势,有更大机会延长生命或得到配偶,顺利地生产压倒多数的后裔以继承这一有益的变异性。由于不具有这种性能的个体逐渐被淘汰掉了,这一特殊性便有扩大到全种族之势。种族改变了,一个不同的永久的种别慢慢地确立起来。这是一个新观念。关于它在思想史上的重要意义,赫胥黎有过确当的说明。赫胥黎凭借他的阐释的天才、辩论的技巧与争辩的勇气,在促使一般人接受达尔文与华莱士的见解方面比任何人尽力都多。他说:“新种可由个体离开种的类型的变异,经过环境的选择作用而形成。这种意见,在1858年以前,不论科学思想历史家和生物学家都是闻所未闻的。我们把这种变异称为‘自然发生’,因为我们不知其中的原因。但这个意见却是《物种起源》的中心思想,它包含了达尔文主义的精髓。”

达尔文把这个观念当做工作假设,花了二十年的功夫搜集事实和进行实验。他博览群书,阅读旅行游记,阅读有关运动竞赛、自然历史、园艺种植和家畜培养的书籍。他进行了家鸽交配的实验,研究了种子的传播,以及动植物在地质与地理上的分布。在融汇事实、权衡事实与已产生的一切复杂问题的关系以及最后排比事实上,达尔文表现了无上的本领。他的坦率的诚挚,对真理的爱好以及心境的平静与公正,都是理想的博物学家的典范。他为了指导工作,形成许多假设,但他绝不让先入之见蒙蔽了事实。他说:“我不断地努力保持心无拘执,以期任何心爱的假设(我对每一问题都要成立一个),只要证明与事实不合,我都可以立刻放弃。”

达尔文到1844年已经相信物种并非不变,而物种起源的主要原因是自然选择,但他年复一年地继续工作,以期得到更可靠的证据。1856年,赖尔敦促他发表他的研究结果,达尔文觉得他的研究尚未圆满,没有听从。1858年6月18日,他收到华莱士(AlfredRussel Wallace)由特尔纳特(Ternate)寄来一篇论文。论文是华莱士读了马尔萨斯的书之后,在三天内写成的,达尔文立刻看出这篇论文中包含有他自己的理论的要点。他不愿意争夺二十年的在先权。这虽然是他应得的权利,但却会使得华莱士的贡献失去意义。因此达尔文把经过告诉了赖尔与胡克。他们两人和林耐学会商议,于1858年7月1日,把华莱士的论文和达尔文1857年写给阿萨·格雷(Asa Gray)的一封信及他在1844年所写的他的理论的提要一并发表。

进化论与自然选择

接着,达尔文就开始写作,把他多年辛劳的结果简略地写了出来,1859年11月24日,他的书命名为《物种起源》发表了。

我们已经探讨了进化思想的各个支流——宇宙理论的、解剖学的,地质学的与哲学的。这些支流,虽然为物种不变的成见所阻,但在堰闸后面愈聚愈深。达尔文所搜罗的自然选择的证据是一个巨流,它以不可抵抗的威力冲破了这个堰闸,于是汹涌的洪水便泛滥于整个思想领域。随着时间的进展,我们对事实的认识大有增加,现在我们已经可以看出,达尔文,尤其是他的门徒,和他们以前的希腊原子论者一样,低估了生命问题的复杂性。虽然从形态学与古生物学的事实来看,进化的一般进程现在是很明显了,但物种起源的详细情节,还没有阐明出来。单单自然选择似乎还不能充分解释。但是,后来的更审慎的精神,不能减少达尔文的原理在历史上的重要意义。到最后,它也许证明是不充分的,但在当时确是必需的假设。自然选择的观念,引导人们接受了一个更重要的东西——有机进化论。

最初许多人觉得接受这个理论就要把人类在哲学上和宗教上的各种重要成果一概推翻,摧毁的东西就未免太多了。我们决不可不加思索地斥责当时广泛流行的这一心理状态。今天,进化的观念已经成为我们的学术观点的一个熟悉的因素,我们很难想象它在那时具有怎样的革命意义,我们也很难想象当进化论的证据放在世人的面前的时候,有能力判断这种证据的价值的人又是多么寥寥无几。这些证据是详细考查了活着的生物和化石遗迹以后得来的,一般人是不熟悉的,事实上大多数人连知道也不知道。现在,他们却觉得自己被迫要作一抉择:要么否认所得出的结论的有效性,要么抛弃祖先世世代代传下来的信仰。在责备他们以前,让我们诚实地问问自己:从事物的表面来看,究竟是相信蛙与孔雀、鲑鱼与蜂鸟、象与小鼠有共同的祖先容易一些呢,还是相信它们是分别创造出来的容易一些。虽然如此,素来爱好郊野及其动植物的英国人,凡是能领会达尔文所提出的证据的,都还是乐于听从进化论。

可是,就连某些博物学家也对这个新观念有抵触。大解剖学家欧文(Richard Owen)爵士就在《爱丁堡评论》上发表了很凶猛的反驳文章,他的许多同事也附和他的意见。但胡克立刻表示赞同达尔文的意见,赫胥黎、格雷、拉伯克(Lubbock)与卡本特尔(W.B.Carpenter)接着也都表示赞同,赖尔也于1864年秋天在皇家学会的聚餐会上,宣布他接受这个信念。

从一开始,赫胥黎就是进化论者阵营的主角。他自称是“达尔文的看家狗”。他凭着极大的勇气、能力和明晰解说的本领,首当其冲地抵抗各方面对达尔文的著作的攻击,而且时时带头对狼狈的敌人展开成功的反击。

赫胥黎(Thomas Henry Huxley)于1825年生于伊林(Ealing),但其祖宗居住在考文垂(Coventry)及韦尔斯沼泽地区,所以他具有真正边境民族的斗争气质。他告诉我们:《物种起源》出版,对于当时科学家,好象黑暗中的一道电光。他写道:

“我们不愿相信这种或那种空想,而要抓住可以和事实对照、经过考验正确无误的明白确定的概念。《物种起源》把我们所需要的工作假设给予了我们。不但如此,它还有一个极大用处,那就是使我们脱离了一个进退两难的处境:你不愿承认上帝创造世界的假设,可是你又能提出什么学说,让任何小心慎思的人都能接受呢?1857年我不能回答这个问题,也不相信有什么人能够回答。一年以后,我们责怪自己为这样的问题难倒真是太愚蠢了。我记得当最初我把《物种起源》的中心思想抓住的时候,我的感想是‘真笨,连这个都没有想到!’”

1860年,赫胥黎与威尔伯福斯(Wilberforce)主教在英国科学协会牛津会议中展开的有名的争论是人们常常引述的。威尔伯福斯青年时代在牛津数学院得过头等奖,他的大学认为他对自然知识的各个部门无不精通,所以选定他来维护正统的教义。这位主教对于这个问题并无真正的了解,企图用讥笑来摧毁进化观念。赫胥黎对于地的论点给予有效的答辩之后,更对于他的愚昧的干涉给与严厉的抨击;同时拉伯克,即后来的艾夫伯里勋爵(LordAvebury),则说明了胚胎学上的进化证据。

到辩论与讥评不能阻止达尔文学说传播的时候,他的对手就采取了平常的步骤,说这个学说并不是他的创见。但对于这个问题最有裁判资格的人却有不同的见解。牛津会议之后两年,赫胥黎写信给赖尔说:

如果达尔文的内然选择说是对的,在我看来,这个“真实因”的发现,就使他处在和他一切先辈完全不同的地位。我不能说他的理论是拉马克的理论的修正,犹如我不能说牛顿的天体运动理论是托勒密的体系的修正一样。托勒密解释这些运动的办法是空想出来的。牛顿却根据定律和显然起作用的力来证明天体运动的必然性。我想,如其达尔文是对的,他将与哈维那样的人立于同等的地位,即使他错了,他的清醒而精确的思想也使拉马克不能和他同日而语。

赫胥黎指出了证据方面的一个缺陷。积累变异而成新种的观念忽视了这样一个事实:血缘相近而不同的物种杂交后往往在某种程度上生殖不蕃。如果物种有一个共同的来源,我们便看不出为什么竟有这样一个现象,而且我们也找不到明显的例证,说明确实生殖不蕃的杂种是在实验中从共同祖先传下来的多产亲体所养育出来的。

把自然选择当作主要决定力量的主张的确当姓,也就是在这一点上最有问题。“适者生存”,用来说明进化的轮廓是可称赞的,但应用在种的差异上就不行了。达尔文的哲学告诉我们:每一物种如要生存,必需在自然里繁盛起来,但没有人能说出我们所说的种的差异(常常是十分显著固定的)在事实上怎样使物种能够繁盛起来。

赫胥黎虽然指出这个困难,但当时没有人感觉这是一个严重的问题。人们以为进一步的研究会弄清楚这个问题,直到二十世纪大规模地进行科学的育种实验时,人们才感觉到这个问题的全部重要性。那时的生物学家,在最初的奇异感消除之后,便接受了进化论,并且认为自然选择是真实而充足的原因。

大陆上最有名的人种学家微耳和没有接受达尔文的理论,但进化通过自然选择与适者生存进行的学说在德国得到极热烈的欢迎。海克尔与其他博物学家以及跟在他们后面的条顿哲学家与政论家一块创立了所谓达尔文主义,使他们的许多信徒比达尔文自己还要达尔文些。

可是达尔文研究变异与遗传所用的观察与实验的方法,反陷于中止的状态。人们同意自然选择是进化与物种来源的经过证明的充分的原因。达尔文主义不再是初步的科学学说,而成了一种哲学,甚至一种宗教。实验生物学把注意力转向形态学与比较胚胎学,特别是鲍尔弗(F.M.Balfour)和赫特维希(O.Hertwig)所创立的形态学和比较胚胎学。由梅克尔提出,经海克尔加以发挥的一个假说,认为个体的发育追随、并表现种族的历史。这样一来,胚胎学就具有进化意义,迟缓而费力的研究方法也就更为人所忽视了。

在田野里系统地研究动植物的博物学家,在园圃农场上培育新植物和动物的育种家,日益扩大他们对于物种及品种的正确知识。在博物学家与育种家看来,物种的界限依然是分明的,新种不是由于感觉不到的逐渐变化而形成的,而是由于忽然的、常常是很大的突变而形成的;而且一开始就成了纯粹的种。但实验室里的形态学家并不征求实际工作者的意见,也不对他们的经验知识给予足够重视。贝特森(Bateson)说:“十九世纪八十年代的进化论者极其肯定地以为物种是分类学家胸中的一种虚构,不值得识者注意。”但是到了九十年代在实验室中工作的生物学家,在大陆上以德·弗里斯(de Vries)为领袖,在英国以贝特森为领袖,重新回去研究变异与遗传。

达尔文自己虽然相信自然选择是进化的重要原因,但并不排斥拉马克的意见,即由于用进废退的长期作用而获得的特性可以遗传。当时拥有的证据还不能解决这个问题。但在十九世纪快结束的时候,韦斯曼(August Weismann)在这个问题上揭开了新的一页。他指出体细胞与体内的生殖细胞必须截然分清。体细胞只能产生与自己相同的细胞,但生殖细胞不但产生新个体的生殖细胞,而且产生体内一切无数类型的细胞。因此组成生殖细胞的单元必须有足够多的数目,在种类与排列上必须有足够的差别,以形成自然界里的无数机体。生殖细胞由细胞质一脉相传,复制生殖细胞,但体细胞总是溯源于生殖细胞。因此,每一个体的身体,不过是亲体生殖细胞的比较不重要的副产品;它可以死去而不留下后裔。主要的传统是细胞质,它由细胞传到细胞,有一个不断的历史。

从这个观点看,身体所遭到的改变不大可能影响生殖细胞的产物。这样的影响好象一个人的伯叔父身上的改变,对他本人的影响那样。包含生殖细胞的身体可以损害生殖细胞,但却不能改变它的性质。于是韦斯曼就去严格地研究后天获得性质的遗传的证据,但他认为每个证据都不够充分而加以抛弃。自那时以后,人们通过观察与实验也发现在某些情况下,环境的长期的改变,可以产生一些效果,但这些好象都是例外,没有得到博物学家一致的承认。

在韦斯曼宣布他的结果以后,人们一度有些惊谔。因为,生物学家一直是用“用进废退”来解释没有解决的适应之谜的。进化论的哲学家,特别是斯宾塞,一直是把后天获得性质的遗传当做种族发展的重要因素的,而慈善家、教育家与政治家则默认这种说法为真理,而且将它看做是社会“进步”的根本基础。生物学家很快就接受了这种新的见解;斯宾塞却一直到死还和韦斯曼辩论;政治改革家就是到现在,还对和他们的先入之见相反的理论熟现无睹。如果承认后天获得性不能遗传,即等于说‘天性”(nature)重于“教养”(nurture),遗传重于环境。改善生活条件,个体当然会得到好处,但除了通过自然选择或人为选择的间接过程之外,这丝毫不能提高一个种族的天赋性质。

韦斯曼为了解释遗传而设想出来的特殊类型的机制,也许是一些聪明的交想,但足以指导他的许多追随者的研究工作,促使他们去考察生殖细胞究竟是通过什么过程形成的,体细胞又是通过什么过程从生殖细胞中发展出来的。这些新研究开始于十九世纪,但最显著的结果到后来才出现,所以这个问题留在第九章里讨论比较合适。

十九世纪末,开始了另一场围绕着新知识的争论。纯粹达尔文主义的维护者如韦斯曼,开始认为自然选择是一个可以充分解释适应和进化的原因。而且他们还以为自然选择所形成的变异是很微小的变异,例如人体身长便有一序列连续的差异。在相当多的数目中,我们可以发现在平均数的两边相当宽广的范围内,各人的身长相差不过百分之一英寸。他们以为,选择就在这样细微差异中进行,而且只要有相当长的时间,便可以产生新的品种和新种。

但在新世纪开始以前,有些博物学家,主要是德·弗里斯与贝特森,把育种家、饲鸟人与园艺家积累的经验当作起点而进行实验,发现以上的设想不符合事实。大的突变常常发生,特别是在杂交以后;新的品种可以立刻出现。到了1900年,久被遗忘的孟德尔的研究成果重新发现,因而又展开了新的一页。即令微小变异的选择不能解释进化,这些新的观念好象还可以解释。这个希望在多大程度上得到实现,我们将在以后讨论。

人类学

在由于达尔文的缘故而恢复生气的各种学术中,人类学,即人类的比较研究,得益最大。事实上,即使说现代人类学从《物种起源》而来也不为过。赫胥黎关于人类头骨的经典研究著作,是从达尔文学说的争论得到启发的,也是精确度量人体特点的开始。这种度量现在成为人类学的重要方法。自然选择的观念和进化的观念则成为后来的一切研究工作的基础。

在其他方面,创立人类学的条件也成熟了。爱好新奇的心理,热切的好奇心和收藏家的搜集癖好不但为欧洲的园圃与博物馆带来了异域的动物和植物,也带来了发展阶段不同的其他民族的美术、工艺产品以及其他宗教的法物祭器。

当人类学家开始工作的时候,大部分必要的材料已经齐备了、熟悉了或部分地分好类了,只待有人出来重新加以解释,以揭示其内在意义的另一方面。

达尔文在《物种起源》里,没有详细地研究人类,可是他指出他的关于一般物种的结论,对于这个问题有明显的关系。1863年,在彻底地研究了解剖学的证据之后,赫胥黎说人在身体与大脑方面与某些猿猴的差异比猿猴与猿猴间的差异还要小些。因此,他回到林耐的分类法,将人类列为灵长目的第一科。在心理方面,人与猿猴的距离要大些,但脊椎动物的心理过程与人类的心理过程是对应的,虽然不及人类的有力与复杂。布雷姆(Brehm)在其《动物的生命》中和达尔文在其较晚的著作中都指出了这一点。可是华莱士仍然认为不应当把人类与其他动物放在一起,因为“他不但是生物大系的首领与进化过程的顶点,在某种程度上还是一个新的截然不同的纲目”。

人类学把人类分为几个种族或人种时,主要是根据身体特点,不过,人们也始终认为身体特点和心理待点是相互关联着的。通常都按照肤色把人类分为白种、黄种、红种和黑种;很明显,这四个人种之间的实际差别不但包括肤色差别,而且也包括其他特点方面的差别,当然进一步的细分也是必要的。在重要性上仅次于肤色的是头骨的形状,一般用雷特修斯(Retsius)的方法来分类。从上面来看头颅时,由前到后的长径作为100。以此为准,短径或横径的长度就叫做“头骨指数”。如果指数小于80,头颅即列为长的一类,大于80,即列为短的一类。

我们可以对欧洲居民加以分析,作为例子,来说明这些方法及其结果。从身体方面来看,欧洲人的差别主要表现在三个特点上:身长、肤色与头形。按大数目平均来说,当我们由南到北向波罗的海前进时,身长逐渐加高,肤色变淡,如果转向南行,则身长变短,肤色变深。在中间的阿尔派恩区(Alpine),身长与肤色介乎两者之间。但头颅的形状则是另外一回事。北方与南方的人都是长头的,其头骨指数是75到79,而中间山区的人则是扁头的,头骨指数是85到89。

要说明这些事实,我们假定欧洲有三种本原种族:第一种是身高皮白的北方种族,在波罗的海周围可以找到,最为纯粹。第二是身短狭黑的南方种族,生长在地中海沿岸以至大西洋岸边。这两种种族都是长头的。但在地理上介乎这两个种族之间的是圆头的阿尔派恩种族,身长与肤色也介乎这两个种族之间,生长在中欧的山岳地带。从一个方面来说,欧洲的历史就是这三个种族的迁徙与互相作用的历史。人们还根据头发的组织等其他特点,运用同样的研究方法,研究了其他大陆上的人类的体质情况。在这些大陆上,可以找到更原始的居民。

自从赖尔描述了人类在地质记录中所留下的遗迹之后,已经发现许多证据,说明在遥远的史前时期已经出现了各种不同种族。在十九世纪里人们做了不少的工作。我们发现在几万年以前穴居的人已经用相当生动的野牛与野猪的形象来装饰他们的石壁。1856年在尼安德特(Neanderthal)地方,1886年在斯普伊(Spy)地方,发现更古的人骨,说明有更原始的人类存在;1893年杜布瓦(Dubois)在爪哇鲜新纪地层中发现了一些人骨,大多数权威学者认为这些人骨是介乎猿人与已知的最早期的人之间的一种原人的骸骨。

我们不能认为人类是现存的任何猿类的后裔。即使人类不是猿类的直接苗裔,至少也是它们的远亲。也许在现时的一切猿类以前,有一些更富于可变异性的种类是它们共同的祖宗。可以肯定,进化的过程比起初想到的更为复杂。有史以来,地面上可见的分枝别干是从一个复杂的根系生长出来的,而这个根系则深藏在地下——一去不复返的过去。

统计方法在人类学上的应用,可以说开始于十七世纪配第(William Petty)爵士与格龙特(John Graunt)关于死亡统计表的研究,后来又由比利时天文学家奎特勒(L.A.J.Quetelet,1796-1874年)加以恢复。1335及其以后若干年,奎特勒证明概率的理论可以应用于人类的问题。他发现苏格兰兵士的胸围量度或法国新兵的身长,围绕一个平均数而变化,其规律和枪弹围着靶子中心分布的规律或赌场上运气高低的规律一样。用图线表示(如图9)量度的变化曲线,除了两边差不多对称外,很象说明气体分子速度的曲线(230页)。

1869年,达尔文的表弟高尔顿(Francis Galton)把《物种起源》中的遗传观念应用于人类智力的遗传。他用受试人的考试分数的分布,证明在体质特点和分子速度方面有效的定律也适用于智力方面。大部分人都属于中等智力,由中等而上到达天才,或由中等而下到达愚钝,其数目都按照人所熟悉的方式减少。

在同一次数学考试里,一等优秀生的平均分数约三十倍于分数最低的优秀生,而后者的分数又可能比一般及格学生的分数还高,如果他们参加同一考试的话。因为有时间的限制,这些分数低估了智力的差别,这种差别显然是很巨大的。高尔顿认为,一百万人中,大约只有二百五十人的品质称得起是“优秀”,一百万人或一百多万人中,只有一人的品质称得起是“杰出”。另一方面,一百万人中,约有250人是无希望的白痴与低能。他们在一个方向上离开中等标准的距离,正如优秀的人在另一方向离开中等标准的距离一样。高尔顿研究了有关的参考书,发现优秀的人常比任意挑取同数量的一般人有较多的优秀亲属。例如,他说一个能干裁判官的儿子成功的机会比普通人要大五百倍。如果有人提出异议说,裁判官帮助他儿子成功的机会比大多数人多些,那末,我们可以回答说,高尔顿的数字也说明,一个裁判官常有一个能干的父亲正如有一个能干的儿子一样,而裁判官根本没有多少机会去教育或栽培他的父亲是显然的。用了这样的论据,高尔顿公平地驳回了对于他的著作的批评。我们不能过分重视他的数字,但一般的结论是明白而正确的。对于个人的预测虽不可能,但按大数目平均来说,才能的遗传是确定的;天赋才能的差别是很大的;“人人生而平等”的说法,如果是指才能而言,显然是错误的。

达尔文的自然选择学说使人们认识到法律、社会或经济环境的任何改变必定对于同一批居民的某些特点特别有利,因而可以改变人们的平均生物特性。高尔顿起初怀疑后天获得性能够遗传,等到韦斯曼的研究成果证明获得性遗传的证据,没有一个经得住严格考验时,高尔顿的原则便更加巩固了。很明显,环境的影响被人大大高估了,教育只能使已经存在的特点突出起来,而要提高一个种族的生物特性,唯一的办法就是给它的比较优秀的特点以发展的机会。育种所以非常重要的道理已经很明显了。

当然,我们必须把生物学上的遗传和文化上的遗传截然地分开,后者借语言或文字一代传给一代,而形成民族性。人们对遗传的这一意义已经有了清楚的认识;但生物学上的遗传的效果却常常遭到人们的忽视。

------------------

素心学苑 收集整理

前页

目录

首页