首页 -> 2006年第4期

化学支架式探究性实验教学模式研究

作者:亓永英 许嘉驰

建构主义教育学者所倡导的“支架式教学”是在前苏联著名心理学家维果茨基的“最近发展区”理论的基础上发展起来的。支架式教学是通过提供一套恰当的概念框架(conceptual framework)来帮助学生理解特定知识,建构知识意义的教学模式。借助该概念框架,学习者能够独立探索并解决问题,独立建构意义,“支架”原意是建筑行业中使用的“脚手架”,这里用来比喻对学生解决问题和建构意义起辅助作用的概念框架。这种概念框架根植于学生的“最近发展区”,通过其支撑作用,学生的认知发展不断由实际水平提升到潜在水平。教师的作用就在于使这种概念框架尽可能完善。

支架式教学模式的五大构成要素是:进入情境→搭建支架,引导探索→独立探索→协作学习→效果评价。

二、教学基本环节的构建策略

支架式教学模式下的化学探究性实验的教学过程结构可归纳为如下五个环节:进入实验问题情境→搭建实验支架,引导探索→独立探究实验→协作探究实验→实验探究的效果评价。

进入实验问题情境。将学生引入一定的问题情境,并提供必要的解决问题的工具。包括以下环节:

教师创设实验问题情境→学生或教师帮学生分析实验问题情境→学生看出实验问题的实质→用语言概述实验问题。

搭建实验支架,引导探索。这是教师引导学生探索实验问题情境的阶段。包括帮助学生确立学习目标,为学生的自主探究定向,围绕当前实验探究的内容提供概念框架,帮助学生克服思维定势、引导探索等。教师的引导应随着学生解决实验问题能力的增强而逐步减少。

独立探究实验。在本阶段,教师要放手让学生自己决定探索实验问题的方向,选择自己的方法,独立进行探索。独立性具体体现在由实验问题情境确定实验问题的独立性,制定方案,设计实验中的独立性,实验操作中的独立性,效果评价中的独立性。

协作探究实验。通过协商讨论,可以共享独立探索的成就,共同解决独立探究过程中所遇到的问题。在共享集体思维成果的基础上达到对当前所学知识的比较全面、正确的理解,最终完成对所学知识的意义建构。其中协作探究的协作形式有师师协作、师生协作、生生协作。协作探究的实施策略包括分组策略(采取“组内异质,组间同质”的形式)、分工策略(角色要多变)、调控策略(调控分为宏观和微观)。

实验探究的效果评价。包括个人的自我评价和集体对个人学习的评价。这种评价依然是与实验问题探究过程融为一体的,探究性实验评价的方法与手段可采用建立学生化学实验学习档案,纸笔测验,实践技能考查(资料收集与处理的技能,分析和推理的技能,实际操作的技能,传达与交流的技能)等方法。

三、效果分析

实践中实施了支架式探究性化学实验教学后,采用了多种途径从定性、定量两个方面进行了测试与评价。

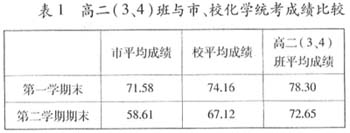

1.化学学习成绩得以提高

实施支架式探究性实验教学模式,符合学生的认识规律,因为知识的获得和掌握都是建立在学生感性认识的基础上,经过思维、探索得到的,因此知识掌握牢固,收到事半功倍的效果。采用本方法所教两个班级的化学统考成绩优于市、校统考成绩。见表1.

因此,支架式探究性实验教学模式的实施改变了以往偏重学科知识和学科技能训练的教学方法和被动接受的学习方式,充分发挥了学生学习化学的主动性和创造性,形成和体现了21世纪化学实验教学的特点、方式和教学氛围。

2.学生实验综合能力显著提高

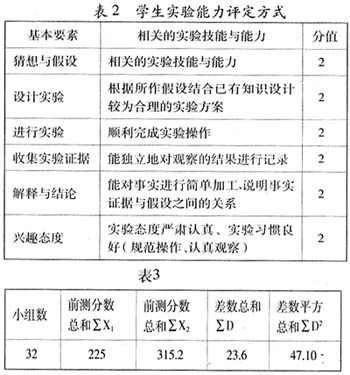

实验能力的测试采用在真实的探究实验情境中进行,即通过具体探究活动来评价。评价方法以观察法(现场观察)和访谈为主。对两个实验班级(3、4班)99人用同一量表分别进行了前测(一年前测试的)和后测。测试以小组合作的形式,分组策略如前所述:“组内异质,组间同质”,即将能力、性别、个性和智力特征不同的学生分为一组,每组3人。这样,高二(3)班50人分为16个小组,代号为1-16,高二(4)班49人也分为16个小组,代号为17-32。后测和前测的分组策略一致,小组人数和成员与前测时一致,以保证测试的可比性。为减小测试误差,参加测试的老师认真讨论测试方案,多次修改,统一标准。前测用同一实验课题(实验课题内容略),后测中也用同一实验课题(课题内容略);用同一量表,统一标准和要求。实验能力评定方式见表2。

将每一部分分数加以合成,所得即为学生在此项实验活动中的得分。学生实验能力前测、后测原始分数总和及差数总和见表3。

学生后测原始分数的平均数与前测原始分数的平均数之差大于零。

根据Z检验统计决断规则,求得Z=4.26>Z0.01,则P<0.01,

于是在0.01的水平上是显著的。即采用支架式探究性实验的教学模式,在全面提高学生的观察能力,收集、分析资料的能力,动手操作能力,设计实验方案的能力上具有显著的成效。

通过对学生实验综合能力的观察与测试还发现:平时化学学习成绩与其探究能力强弱无关。这说明当前的教育教学方式在培养学生探究能力方面不分优、差生。虽然优等生的成绩高,那只是“应试”成绩方面的差异,在探究能力上,学生处于同一起跑线上。这更进一步说明传统教学的不足之处和开展探究性实验教学的必要性、紧迫性。由此可见,开展支架式探究性实验教学不受学校类型、学习成绩高低的影响,只是在学生的实验探究过程中,教师指导的程度上有所差异而已。

当然,实验探究活动的展开要有一个由简单到复杂,由教师扶着走到逐步放开,由模仿到半独立再到独立,自主性、探索性逐步增强的实施过程。

3.学生对该教学模式的实施给予充分的肯定,乐于接受

一种新的实验教学方法的效用不仅体现在学生的学习成绩及实验能力上,还应体现在学生对该新教学方法的心态、接受程度、参与程度上,即学生参与对新教学方法实施后的评价,是检验该实验教学模式效绩的体现。基于这样一种思想,实施支架式探究性实验教学后,我们设计了学生评价问卷,问卷发放给施教班级高二(3班、4班)99名同学,学生同一时间独立完成后统一回收,以减少外界干扰,提高回答的客观性,回收有效问卷98份(问卷内容略)。

对于学生问卷中15个评定式问题,每个问题赋分为:A、3分,B、2分,C、1分。累积15个选择题上的全部得分为45分。当学生的得分大于27分时(45×60%=27),表示该生对支架式探究性实验教学持肯定态度,愿意接受这种新的实验教学方式。分数越高,其肯定的程度越大;当分数低于18分时(45×40%=18),表示该生对该实验教学持否定态度,不愿意接受这种新的教学方式。分数越低,其否定的程度越大;当学生的分数介于18—27分之间时,表示该生对这种新的实验教学方法没有明确的指向,即教学方法的改变与他的学习无关。而调查中学生平均分为36.68分,这表明实验班学生对支架式探究性化学实验教学方法持肯定态度,乐于接受。

四、结语

由前面的效果分析初步得出,支架式探究性化学实验的教学切实把理论与实践紧密结合起来了,整个实施过程能有效地把握好支架式探究性实验活动的基本要素,所建构的教学环节是恰当的,其实用性、操作性较强,即支架式探究性实验教学模式的构建策略是行之有效的,其价值功能向化学教育者显示出无限的生命力。为学生积极主动地获取化学知识,认识和解决化学问题,培养科学思维、方法和科学素养,提供了新的平台。相信随着课改的深入,不断地学习、反思,实验探究一定会在实验教学中发挥出旺盛的生命力。

(参考文献本刊略)

(责任编辑付一静)