首页 -> 2006年第4期

互动学习观与创新型课堂教学模式

作者:黄东有

人类最原始的学习行为始于生存的本能,当掌握习得的多少与人的生存质量产生一定的联系时,学习的效率就成为生存形式的一种制约因素。“学习”不只是“基于经验的行动变化,即便当事人未经觉察或并无学习意图,但在一定的经验前后在行为方式上发生了某种程度的持续性变化”,[1]或是“可以持久保持且不能单纯归因于生长过程的人的倾向或能力的变化”,[2]还应该从整体上把握每一位学习者,在素质教育的背景下,根据社会建构主义的观点和克林伯格(Klingber.L.)的“交互主体性”理论,创建互动学习观。

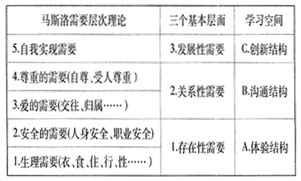

在学习者成长过程中,学习建构是个体需要不断满足的过程。根据马斯洛(AbrahamMaslow)的需要层次理论,需要可分为存在、关系和发展三个基本层面,相对应的学习者的学习空间也可分为体验结构、沟通结构和创新结构(如表1.)。当学习者的经验积累能够满足自我生理与安全时,即具备学习的基本条件,学习者就会追求高一层次的需要——爱与尊重的需要,即从“为我”进入“本我”阶段,最终在其他需要都得到满足时进入“真我”的最高境界。同样,我们的学习者在具象体验生活后,也会通过互动的沟通桥梁有选择也对先验的知识与能力进行抽象甄别,最后以认知的“质性飞跃”——创新,形成新的认知基础。换而言之,就是学习者可以通过“前理性认识活动”形成“理性认识”,然后在“后理性认识活动”中“使一般理论与实践产生相结合,制订具体的行动蓝图、方案、规则,即形成实践观念的活动”。[3]

表一:需要与学习空间的关系

学习是在业已形成的认知世界与未知领域持续的交互作用过程中,确定我们所认知事物。或者说,是通过内在必然的某种“情境脉络”(real—life situation),达成“情境认知”(situation cognition)的实践性知识。而且,“我们用于理解世界和我们自身的那些术语和形式都是一些人为的社会加工品,是植根于历史的和文化的人际交往的产物”。[4]为此,我们应改变以往“现成知识体系→现成价值”的观念,形成“学习兴趣与需求←→学习主体”的双赢机制。注重复杂的交互主体性机制,能使学习成为学习者认知行为形成与发展的原动力。在教学实践中,互动学习观的建构是由纵向与横向的素材共同完成。

随着“学习观”的转换,接踵而至的就是如何实现课堂教学模式的根本性转换。要发展每一个学习者的认知,创设适应每一位学习者的学习环境,我们就有必要洞析学习者的“学习轨迹”——课堂学习,从而全面而有效地提升课堂教学质量。为此,我们需要进一步理解创新型课堂教学理念。

二、形成创新型课堂教学的核心理念

“创新所带给人的精神愉悦是任何物质享受和感官享乐所无法比拟的,那是灿烂的生命之花最深沉、最辉煌、最汪洋恣意的绽放。从某种意义上说,创新是自我实现最高的表现形式。”[5]正如前面我们所论述的“互动学习观”的最高层次——创新结构理念。创新型课堂教学是现代课堂教学演进的一个阶段性产物,其核心思想主要体现在其出发点、运作机制和评价形式的创新过程中。

根据国内外学者的研究,创新型课堂教学的核心理念是:终身学习价值观、“交互双主体”教学机制和半定量化质性评价。所谓终身学习价值观,就是“在学习、相对自治、完整性与人类系统的可持续之间有着不可避免的强烈的关联”[6]时,使“可持续发展教育”(education for sustainability)成为培养人的根本途径,即学习者通过课堂教学而成为学会创造、学会学习的人。在终身学习里包含了个性教育的内涵。在以往,我们课堂教学的价值观,大部分是单一地强调传递教科书上呈现的知识,以分数衡量人才。这一观念曾使学习者内在于生命中的主动性和求知欲,在课堂教学中被磨灭。为此,我们的教学应该把学习者“个性化”、可持续发展的意识与能力作为核心价值。可见,创新型课堂教学就是以学习者的个性为基底培养他们终身学习的能力。所谓“交互双主体”教学机制是指通过师生间主客体互换作用的过程,形成以学习者为学习主体与教师为教学主导实体的“二元中心论”。我们知道,“如果完全由学生自己去重新发现和重新创造知识,那么教学效率就未免太低了”。[7]注意,“二元”的核心任务是不同的,但学习者创新能力的培养和教师的创新教学将进一步夯实“交互双主体”。所谓半定量化质性评价就是以真实调查为基础,对评价对象进行量化分析与具体描述的比对,以“交集”作为评价成效的“通解”,“交集外的并集”作为评价成效的“特解”。“通解”反映的是评价对象较为恒定的成效,而“特解”反映的是评价对象动态的成效。事实上,任何一种评价“‘也只是一种建构’,它本身并不完全排斥其他的评价模式,而应该视具体的评价任务,与其他的评价模式相互补充”。(李雁冰,2001)根据“通解”和“特解”的情况,我们将有针对性制定课堂教学设计。

三、构建“一轴三基”的教学模式

基于上述理论,笔者构建了一种创新型课堂教学模式。所谓创新型课堂教学模式,是在质性描述和量化分析的基础上,通过教育共同体与教学资源的互动,实现质与量的不断飞跃,创设个人成功的途径。在该模式中,我们首先构筑教学的平台,它包括教师、学生和教学内容三个基点。只有三个基点相互影响,教学的创新才会成为可能。从教学个体来讲,我们已经强调了教师与学生的互动性;对于教学整体来说,应该是教师、学生和教学内容三者的互动。为此,教学既不是“教学内容→教师→学生”的递进式,也不是“教学内容+教师——学生”的灌溉式,而是“教学内容←→教师←→学生←→教学内容2……”的螺旋互动式。在这一平台不断垒建过程中,质性的具体描述与可测的量化分析是其判断下一层结构的依据。正如前文所说,通过半定量的质性评定,三个基点以及它们之间的关联所存在的不足、混乱抑或相关性,就能成为调整教学设计的有效依据,使教学得以修正。当一层层平台被建构后,接下来就是他们该如何排列或组合,这都取决于基点的价值倾向——成长轴,即个体在成长过程中随需要的提高所呈现的趋势。而价值的总体倾向总是不断追求创新,所以个体的发展完全取决于互动学习中知识和能力的创新意识。当个体的素质结构在量化比较和质性比较中,逐渐完善时,新的成长需求就会促进高一层次的互动体产生,使创新的目的得以实现。总之,创新型课堂教学模式是“一轴三基点”的立体模式,势必成为课堂教学模式革新的一种形式,实现以自我实现为目标而协调发展的学习途径。

创新型课堂教学模式的建构不只是互动学习观与创新教学核心理念的整合,也意味着教学范式的转变。教学必须以“整体课程”为基础,这个基础要求教学全面考虑可能发生的因素,如果这个基础变化了,以此建立起的一切都将改变。所以,创新型课堂教学并不是教学形式的变动,也不是教学方法的调整,而是整个教学范式的改变。

参考文献

[1] 钟启泉.建构主义“学习观”与“档案袋评价”.课程·教材·教法,2004.

[2] R·M·加涅著.学习的条件和教学论.皮连生等译.上海:华东师范大学出版社,1999.

[3] 吴俊明.学科教学论是一门什么样的学科.中国教育学刊,2003(11).

[4] Alexander,L.The concept of Social Construction.Theory and Psychology,2001.

[5] 张天宝.鼓励创新:新课程课堂教学改革的核心.课程·教材·教法,2004(2).

[6) [英]赫克尔,[英]斯特林主编.可持续发展教育.王民译.北京:中国轻工业出版社,2002.

[7] 商继宗.教学方法——现代化的研究.上海:华东师范大学出版社,2001.

(责任编辑关燕云)