首页 -> 2008年第8期

《数学与交通安全》活动设计与设想

作者:荀步章 孙日金

【教学目标】

1.通过观察折线统计图和复式统计表,找出有关数据解决问题。

2.树立利用数据反映事物属性的意识,培养根据数据提出问题、分析问题的能力。

3.学会理性看待事物,养成遵守交通安全的意识。

【教学流程】

一、 创设问题情境

1.播放《交通安全宣传片》片断(可网络在线观看),谈一谈观后感。

2.揭题:这节课我们一起来探讨“数学与交通安全”这一主题。

(设想:通过观看交通安全宣传片,用鲜活的案例教育学生,帮助学生从小树立遵守交通安全的意识。)

二、 研究时间关系

1.据统计,行人过人行横道时,实际使用的时间与他估计的时间之间有如下关系:

2.分析折线统计图,了解这幅图的横轴、纵轴各表示什么?

3.用一条线表示两种时间之间的关系,如果某人过路口估计用10秒,实际用了约多少秒?

4.观察这幅图,你还能想到什么?(A、估计的时间比实际使用的时间要多;B、估计的时间与实际使用的时间成正比例。)

5.实际应用:出示一幅十字路口的照片,估计自己通过这个路口大约需要多长时间?根据两种时间的关系,计算当绿灯还剩多少秒的时候,我们就不能过这个路口。

(设想:通过对折线统计图的研究,使学生知道估计的时间与实际使用的时间不一样。在日常生活中,让学生明白,应多估计一些时间过十字路口,这样可以更安全。)

三、 了解刹车距离

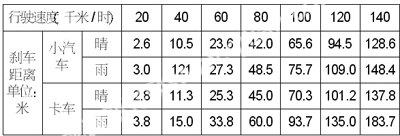

1.机动车从刹车到停下来还要往前滑行一段距离,这就是“刹车距离”。下面是一份来自交通部门的统计资料。

2.了解表格中“千米/时”、 “刹车距离”所表示的含义?

3.观察数据,小组讨论交流、理解数据。比较这些数据,有什么发现?(同一种车,行驶的速度越快,刹车距离就越远;雨天刹车的距离比晴天刹车的距离远一些。同等条件下,卡车的刹车距离比小汽车远一些。)

4.假设应用:卡车在晴天以60千米/时的速度行驶,看见前方约50米处,有一小孩正在路上玩耍,立即刹车来得及吗?

5.通过这些数据的对比,对我们学生有什么启发?

(设想:通过介绍“刹车距离”的概念,使学生明白各种车辆刹车后,不能做到说停就停,因此,当自己遇到车辆经过时,千万不要与车辆抢时间。学生将来长大后驾驶汽车,要注意做到刹车的提前量。)

四、 介绍刹车试验

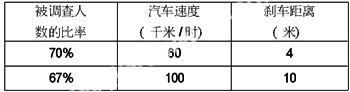

1.新浪网对部分驾驶员认为汽车速度和刹车距离关系的调查:

2.交通部门进行的刹车试验结果:

3.通过这两份表格的比较,你能发现什么?

4.补充信息:清华大学汽车碰撞实验室副主任杜汇良的研究表明:大多数人的反映是在0.6秒左右。这就意味着驾驶员从看到行人,到刹车还需要经过0.6秒。

5.实际应用:某十字路口处有红绿灯,看看这幅图,你们想到什么?

(设想:通过两张表格比较让学生知道,实际生活中,在一定速度下,刹车距离要远远大于驾驶员估计情况。补充信息可以让学生了解每个人的反映时间需要0.6秒,这就更需要我们体现“宁等三分,不抢一秒”的风范。最后出示的图,可以让学生结合本节课所学内容,广泛交流、讨论与交通相关的知识。)

五、 教育与宣传

这节课,我们了解与数学有关的一些交通安全的知识,要把今天学到的知识,告诉父母、亲戚朋友,也让他们参与到注意交通安全的队伍中来。通过本节课的学习,你最想对我们的同伴说些什么?最想对司机朋友们说些什么?

(设想:总结的内容能使学生受到良好的教育,懂得从小要遵守交通法规,注意交通安全,并且把这种无形的教育进行延续,用小手牵大手的方式,让学习的家长也一同加入到宣传交通安全的活动中来。)