首页 -> 2006年第3期

谈高校教育信息化建设

作者:郝晓冰

[关键词] 数字校园,校园网,教育信息化,信息资源。

[中图分类号] G434

[文献标识码] A

[文章编号] 1005-4634(2006)03-0215-03

0 引言

教育信息化的概念是在20世纪90年代伴随着信息高速公路的兴建而提出来的。中国工人出版社出版的《现代远程教育及校园网建设全书》中定义的教育信息化是指在教育过程中比较全面地运用以计算机多媒体和网络通讯为基础的现代化信息技术,促进教育的全面改革,使之适应于正在到来的信息化社会对于教育发展的新要求。

高校教育信息化是指高等学校为适应信息化社会的要求,营造信息应用环境,整合教育资源,促进和深化教育教学改革,在教学、科研、学习、管理、后勤服务等各方面全面运用以计算机、多媒体和网络通讯为基础的现代信息技术,实现教育教学全过程的信息化。从概念上来看,教育信息化是从信息技术与教育的关系出发,利用信息技术为教育进行服务的过程,但不能片面地认为高校的教育信息化只是为教学服务的,而是要从宏观广义的角度来理解,方能准确把握其概念,全面掌握教育信息化的丰富内涵。高校的教育信息化既是以教学信息化为核心,以为教学服务为重点,同时还为科研、管理、后勤、产业等那些为实现育人目标而开展的各类活动提供服务,并成为各类活动的具体表现形式和服务手段。教育信息化的手段是运用现代信息技术,本质是改善高校办学条件和增强高校的办学水平、教学效率,目的是为了提高人才的培养质量,表现形式和发展结果必然是数字化校园,也就是利用信息技术实现高校教学、科研等各个方面的融合。

信息化建设是高等学校建设的重要部分,是一项基础性和长期性的工作,其建设水平是高等学校整体办学水平和地位的重要标志。为了实现数字化大学校园,网络建设是基础、资源建设是核心、教学和科研应用是目标、管理体制是保障。因此,如何利用好现有的教育资源,丰富校园网络信息资源,加快建设数字化大学的步伐,使网络更好地为学校和社会服务,是高校信息化建设工作中的一项极其重要的工作任务。本文就高校校园网络信息化建设的内容、存在的问题及建设中注意的问题作了深入的探讨,并提出了较好的建设思路。

1 高校教育信息化建设的基本内涵

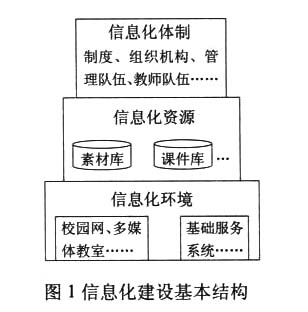

明确了高校教育信息化的概念,为高校信息化建设奠定了一定的理论基础。教育部明确提出了实施教育信息化建设工程,在高等学校,开展教育信息化建设必须进一步明确高校信息化建设的基本内涵,全面把握高校信息化建设的基本内容,力求高校教育信息化建设工作步入一个科学规划、全面发展的良性轨道。信息化建设包含三个基本内容:信息化环境建设、信息资源建设、信息化体制建设,它的基本结构见图1。

1)信息化环境建设主要包括校园网、网络中心、多媒体教室、网络教室、电子阅览室、计算机终端等基础设施、硬件和办公自动化系统、教学管理自动化系统、财务、人事、档案、电话、一卡通等应用软件系统的建设,它是教育信息化的最底层的软硬件支撑系统,是信息化的基础,当前很多高校正在进行的校园网建设,就处于这个层次;

2)教育信息资源建设主要包括多媒体素材(包括文字、图片、图形、动画、音频、视频)、多媒体课件、电子教案、教学案例、题库、电子文献(包括图书、期刊、报纸)、网络课程和电子文档的积累和建设。它处于环境建设之上的一层,这一层次,都是和教学相关的内容,而不必关心这些内容在信息化环境中的组织形式和传输手段等信息;

3)体制建设主要包括教育信息化建设的组织机构建设、教育信息化建设的管理队伍建设、技术队伍建设、教师队伍建设和教育信息化的制度建设。其中,环境建设是基础和前提,资源建设是核心和灵魂,组织建设是保障。

高等院校作为培养合格人才的特殊单位,其信息化建设对于推动整个国家教育的发展占有举足轻重的地位,目前校园网络的信息化建设主要处于信息化环境阶段向资源建设阶段的过渡阶段,这是建设信息化校园的关键时期,虽然取得了一定的成绩,但同时也存在一定普遍性的问题。

2 高校信息化建设主要存在的问题

我国高校信息化建设起步较晚,各高等学校信息化发展很不均衡,其主要问题表现在:

1)网络基础设施还不够健全,管理比较混乱。目前许多高校校园网络基础设施还不是很完备,对于网络设施的管理也比较混乱,基础服务系统处于从混乱到有序的阶段,还有待于进一步优化和调整,这一切严重影响了信息化建设的进一步开展;

2)网络管理人才严重缺乏。网络管理和技术队伍是信息化保障体系中的关键。目前正规的高等教育还没有设置网络专业,就不能大批量的造就出网络专业人才,这样就出现了网络的快速发展与网络人才相对缺乏的不利局面,难以保证网络能够提供高质量的服务;

3)信息化意识不强,网络管理机制不够健全。学校信息化建设的触角遍及学校各个角落,信息来源于各基层单位,同时也应用于各基层单位,这需要学校各级部门高度重视、相互协调才能有效的开展,同时也需要一个有助于学校信息化发展的、行之有效的信息化建设领导和管理体制,使高校信息化建设走向健康、良性循环的发展轨道上来;

4)缺乏信息化建设的保障机制。对于信息化中的资源建设,很多地方只注重资源的收集和应用,而缺少对资源的产权的保护。很多老师花费很多精力,做出了优秀的课件,但由于缺乏产权的保护,而造成成果的流失,使资源的所有者丧失了对资源建设的积极性。

与此同时,很多人对高校信息化建设的认识还不够,这种情况也严重的影响了校园信息化建设的发展,这种认识上的误区主要表现在:

1)“创可贴”式的信息化。有的人认为,高校的信息化就是投资买设备、建管理系统等等。这种对设备技术的迷信和盲目追求,被专家称为“创可贴”式的信息化,以为高校只要买了足够的硬件和软件,就实现信息化了。而高校就像一个“肌体”,心脏出毛病了,就要对症下药。不改变传统的管理观念和方法,信息化就好比给心脏用“创可贴”,根本治不了病。

把信息化与技术划等号,往往会导致高校脱离实际的解决方案,再好的管理系统如果与高校自身管理离的太远,最终就会走入死角;

2)信息化只是技术人员的事。第二个误区是“信息化是技术人员的事,领导只要批钱给技术部门就可以了”。

高校信息化是高校教学、科研、后勤等服务的有机结合体,必须和相应的业务目标、管理要求、流程相适应,否则即使投资再大,也照样失败。既然它是高校业务流程的再造,因此高校的各级领导在其中就决不是“拨款支持”的角色,而应该是主角。信息化不是一套设备或软件那么简单的事,它要求领导层的管理理念和方法都要作很大的调整。

国家信息化评测中心在推出“国家信息化水平测评体系指标”后,即将推出“企业信息化水平指标”。在这套体系中他们把企业领导人对信息化的认识与行为作为衡量企业信息化水平的第一指标。这套指标最重要的意义在于把企业对信息化的认识与做法引导到正确的方向上。高等学校是一个特殊的企业,对于这一点同样适用。

只有认识到目前存在的不足,排除思想上的误区,才能找到解决的办法,有力的推进高校信息化建设。

3 高校信息化建设中应考虑的方面

[2]