首页 -> 2008年第8期

穿越千年时空的审美对话

作者:陈婷婷

更多经典:点此访问——应天故事汇

“闺怨”,是中国诗歌创作中普遍流行的、并且具有很强生命力的母题之一。李白的《春思》和郑愁予的《错误》是古今难得的两篇“闺怨”佳作。

关于郑愁予《错误》的主题,有几种不同的解读:一是,诗人在原诗的《后记》中说:“童稚时,母亲携着我的手行过一个小镇,在青石的路上,我一面走一面踢着石子。那时是抗战初起,母亲牵着儿子赶路是常见的难民形象。我在低头找石子的时候,忽听背后传来轰轰的声响,马蹄击出金石的声音,只见马匹拉着炮车疾奔而来,母亲将我拉到路旁,战马与炮车一辆一辆擦身而过。这印象永久地潜存在我意识里。打仗的时候,男子上了前线,女子在后方等待,是战争年代最凄楚的景象,自古便是如此……母亲的等待是这首诗、也是这个大时代最重要的主题……”二是,大部分读者认为“诗抒写的是一个倦守春闺的少妇落寞的心绪和等待的怅然”①。岁月静静地在容颜上流淌,莲花开时,唯有孤芳自赏,莲花落时,只能暗自神伤。这两种说法都属“闺怨”范畴。还有人认为诗中“容颜如莲花开落”的主人公,不一定就是女性,也可能是君子②。这里取广大读者之意,即“妻盼夫归”。

一千多年的时间跨度,古代中原与孤岛台湾的迥异的时空范围,却没有阻断李白、郑愁予的诗思共鸣:借“闺怨”抒发自己的情怀,并通过一问一答,构成了超越千年时空的审美对话。

细加揣摩,两位诗人超越千年时空的审美对话,包含了相互关联的两个层次:

其一,“妾”与“我”(游子)的问答。

《春思》:“燕草如碧丝,秦桑低绿枝。当君怀归日,是妾断肠时。春风不相识,何事入罗帷?”君在燕地,芳草如碧丝,惹得征人怀旧;妾在秦壤,青桑垂低枝,引得思妇断肠。“君”“妾”均有相思之态,二者是心心相印、心有灵犀的。然而,“如碧丝”与“低绿枝”的对比③,“怀归日”“断肠时”中“日”与“时”的对比,皆言君情不似妾意之深。正在“妾”怀思之时,末句“春风”忽入,“妾”既喜又嗔:喜的是以为春风伴郎归,嗔的是春风无心的欺骗,喜与嗔有着先后的时间关系。一诗的妙处全在这“春风”之上,一是表示“妾”的无端嗔问,无理而妙;一是用春风至反衬人未归,让妾空欢喜,添新愁,表达了“妾”对夫君的一片贞心,绝不为外物所动。

《错误》:“我打江南走过/那等在季节里的容颜如莲花的开落//东风不来,三月的柳絮不飞/你的心如小小的寂寞的城/恰如青石的街道向晚/跫音不响,三月的春帏不揭/你的心是小小的窗扉紧掩//我达达的马蹄是美丽的错误/我不是归人,是个过客……”诗的表面意思是,少妇倦守春闺,容颜如莲花开落,她的心如“青石的街道向晚”,又似“小小的窗扉紧掩”,听到“达达的马蹄声”,以为盼到了情郎归来,却原来不是归人,他只是路过……“江南”“莲花”“东风”“柳絮”“春帏”“归人”“过客”等意象的选择,蕴染着浓厚的古典气息的哀怨和惆怅④。所以诗人兼诗评家杨牧称之为“中国的中国诗人”。但郑愁予,是有创新的,即“用现代人的感觉方式诠释了传统诗歌的题材”⑤。

《春思》是诗人用妾的身份自陈相思之苦,《错误》是以游子的口吻娓娓道出少妇的哀愁和自己的无归属的怅惘。两首诗中的少妇都有先喜后嗔的心理过程。《春思》是“妾”对“春风”的无端发问,而《错误》则运用反仿手法,变问为答,表现“我”(游子)对少妇心理揣度后含冤含疚的解释、回答。这一问一答就构成了第一重审美对话。

根据两首诗之间的问答关系,自然可以把游子想象成那阵春风,给人带来了些许的慰藉,却只能任自东西南北,飘飞天涯。“妾”问:“春风不相识,何事入罗帷?”已有些许怒气。“我”(游子)怀着一些委屈、愧疚向“妾”回答:“马蹄在向晚中扣着你寂寞街道的青石,发出铿然而清脆的声音,‘我’无意惊‘妾’梦,所以请不要将‘我’嗔怪,这只是一个美丽的错误。你有你的‘春闺梦里人’,我只有我的漫漫无期,无归的流浪……”

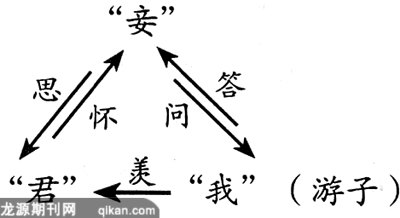

“妾”思君,问“春风”(游子);“我”(游子)答妾,羡慕“君”。这里就存在着“妾”“君”“我”三个人物,三种关系:

这也就是郑愁予的创新之处,诗人突破了闺怨诗中只有两个主人公(即“思妇”与“征夫”)的传统,用“游子”这第三人称的视角,来旁观这段闺愁,介入这段闺愁。游子之所以能旁观,能介入,是因为游子也有着无边的愁。即像上文所说的“反仿”手法,写游子之愁,更能表现思妇的愁深似海。然而,游子对“君”的羡慕,也就是他愁的原因:“君”是有人在等待的,是有归宿的,而自己却是“断肠人在天涯”。这是诗人借“古典”之酒杯浇今人心头之块垒。

其二,李白与郑愁予的对话。

马斯洛的自我实现的哲学认为,人的需要有几个不同的层次。首先是生存需要,然后是安全需要,归属需要,自尊需要,一直到最高的层次——自我实现的需要。

龚自珍说:“庄、屈实二,不可以并,并之以为心,自白始。儒、仙、侠实三,不可以合,合之以为气,又自白始也。”这是李白的性格。唐代,是充满希望的时代,是唐人扬眉吐气的时代,尤其是开元、天宝间,是前无古人,后还未有来者的盛世,然而盛世之中也露出衰亡的端倪(李林甫、杨国忠执政;玄宗年老昏聩,生活奢侈腐化;安禄山谋反之心渐昭)。这是李白所处的时代。

《春思》这首诗写在天宝二载,李白在长安奉召。此时,李白有生存、安全、归属、自尊(天子“降辇步迎,如见绮皓,以七宝床赐食,御手调羹以饭之”,见李阳冰《草堂集序》)等需要的满足,所以,他追求的是“自我实现的需要”。《春思》中“当君怀归日,是妾断肠时”可以理解为屈原《离骚》中的“君臣关系”,即“两美其必合兮”,良臣与明主,心心相惜。然而,正如上文所分析的那样,“君情不似妾意之深”。此时,玄宗对李白虽有知遇之恩,却不重用李白,只是把他作为“御用文人”,天子欣赏的只是李白的诗才而已。这让“我辈岂是蓬蒿人”的李白痛苦不已,以至发问“春风”,表明自己的忠贞。这些行为都是在追求“自我实现的需要”。

郑愁予原名郑文韬,“愁予”二字,源于屈原《九歌•湘夫人》里的句子:“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予”,是“使我忧愁”的意思。那么,是什么让诗人忧愁呢?

郑愁予童年在大陆,有“边城的枪和马的故事,有北方原野上的高粱,有灰色的城脚闪金的阁楼,有江南流水的黄昏,有黔桂山间抒情的角笛……”⑥后来,于解放前随家迁往台湾,成了一个“只有家,没有国”的人。“台湾孤悬海外的政治现实和地理现实”⑦,使诗人有一种漂泊之感,这种漂泊的心态反映到《错误》中,就是“我不是归人,是个过客……”这种强烈的漂泊感,无归属感,使诗人追求的就是次等的“归属需要”。

李白最高层次需求的问,让郑愁予莫能企及,只能含愧地答,孤影自怜,给自己些许安慰。

李白的问,问得怒,问得忠贞坚定;郑愁予的答,答得凄美,答得无可奈何……

李白的问与郑愁予的答,构成了这第二重审美对话。

问:“春风不相识,何事入罗帷?”

答:“我达达的马蹄是美丽的错误/我不是归人,是个过客……”

作者系安徽师范大学文学院汉语言文学专业06级本科生

(责任编辑:古卫红)

E-mail:guweihong007@sina.com

①杨四平:《对经典阅读要有主体意识——谈郑愁予〈错误〉的可读性》,见《名作欣赏——语文讲堂》 ,中国期刊网。

②这个“容颜”,人们一直在想当然地将其想象成一位女子或者少妇。这是相当狭隘的。而根据与其紧紧相连的比喻性意象“莲花”来考察,“容颜”应指乡愁中的人;因为莲花不仅指女性,而是包括女性在内的君子(我们可以从周敦颐的《爱莲说》得到这样的启示)。——杨四平语,所选论文同上。

③萧士赟注:“燕北地寒,草迟生,当秦桑低绿之时,燕草方生如丝之碧也。秦桑低绿枝者,兴思妇之断肠也。言其夫方萌怀归之心,犹燕草之方生,妾则思君之久,先已断肠矣。犹秦桑之已低枝也。”,见《古典诗词名家——李白诗选》,葛景春选注 ,中华书局 2005年1月北京第1版。

④赵小琪:《错误也是一种心动——郑愁予的〈错误〉赏析》 ,见《名作欣赏——语文讲堂》,中国期刊网。

① ⑥⑦刘登翰、洪子诚编:《中国当代新诗史》,北京大学出版社。