首页 -> 2008年第3期

裘山山之天堂论

作者:茂 兴

更多经典:点此访问——应天故事汇

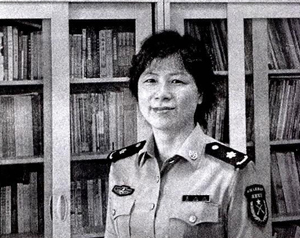

裘山山,祖籍浙江。1976年入伍,1983年毕业于四川师范大学中文系。曾任部队教员,文学刊物编辑等。1984年起发表小说,主要作品有:长篇小说《我在天堂等你》《到处都是寂寞的心》《春草开花》;长篇纪实散文《遥远的天堂》;小说集《裘山山小说精选》《白罂粟》《落花时节》《一路有树》《高原传说》,散文集《女人心情》《五月的树》《一个人的远行》《百分之百纯棉》,长篇传记《隆莲法师传》《从白衣天使到女将军》,电影剧本《遥望查里拉》《我的格桑梅朵》等。曾获得过鲁迅文学奖、解放军文艺奖、四川省文学奖、小说月报第八、第九、第十、第十一届百花奖等,现为中国作协全委委员,四川省作协副主席,成都军区《西南军事文学》杂志主编。

一

雪域高原总带着一种神秘的面纱雄踞在世界之巅,给人无限的神往。在西藏民间流传着一个叫“香巴拉”的地方就是其中之一。

香巴拉在藏语中就是“天堂”的意思,是藏传佛教里的神话世界,时轮教法的发源地。藏文史籍却详细记载:香巴拉位于一座雪山的西端,圆形如同莲瓣,周围被雪山环抱,生长着各种鲜花和药草,大小湖泊星罗棋布,绿树成荫,耸立着富丽堂皇的迦罗波王宫殿。这里物产丰富,人民安居乐业,从王臣权贵到庶民百姓都虔信佛法,供奉三宝。但是,香巴拉存在与否,至今仍是“西藏十大不解之谜”之一。

尽管现在人们已习惯性地把西藏比作“天堂”,但在裘山山之前,却没有人在文章里系统而理论地提到这个比喻。裘山山写《我在天堂等你》时,已有七次进藏的经历。这部长篇小说出版后,被改编成电影、电视、话剧、广播剧,获得第九届“解放军文艺奖”,第八届“五个一工程奖”等。长篇散文集《遥远的天堂》与读者一见面就也好评如潮,一举摘取第四届“鲁迅文学奖”,夺取文学创作上的耀眼桂冠。那么,裘山山笔下的天堂是怎样的呢?

“西藏,这片神秘的土地,这个真正的天堂,欧战军无论如何没想到自己这辈子会和它结下不解之缘。在他的生命里,西藏的风是香的,西藏的水是甜的,西藏的雪是洁白无瑕的,西藏的山是顶天立地的……”这一段话出现在《我在天堂等你》的第一章里,这是裘山山第一次感性地描写“天堂”。“风”、“水”、“雪”、“山”这四个关于西藏的意象就这样出现了。裘山山为我们描绘出一副美丽的天堂形象。

裘山山在创作“天堂”时,是经历一次次情感的洗礼后逐渐形成的。

《遥远的天堂》首篇文章《在遥远而又陌生的地方》是裘山山1992年第三次进藏时写的一篇散文。但是,读完这篇散文,你找不到一个“天堂”的字眼。文中更多的是这样的述说:“西藏,她是我灵魂的故乡!”甚至,裘山山在这篇散文的结尾引用赫尔曼•黑塞的话来表达自己的情感:“……这世间有一种使我们一再惊奇而且使我们感到幸福的可能性:在最遥远、最陌生的地方发现一个故乡,并对那些似乎极隐秘和最难接近的东西产生热爱。”

或许,当初在创作这篇散文时,裘山山根本就没有想到用“天堂”去描写西藏。但是,我们在这篇散文里又能找到“天堂”的影子:“也许在西藏这片神秘的土地上,自然并不只是客观存在,而是具有神性和灵魂的人的自然……”难道不正是裘山山“天堂”的雏形吗?“站在那片高原,我常会觉得自己被放逐了,因此而淡化了生存以外的欲念……在这种时候,人的心灵往往会抹去岁月的泥沙,以纯净的声音和自然对话。”不能不说,这种“对话”就是裘山山与天堂的初次“对话”。

三次进藏对于裘山山来说,是远远不够的。她还会“进去”(去西藏),还会“下去”(去西藏边防)。成都军区创作室作家王甜在她的评论中这样评价裘山山:“她从来不会表情夸张,不会言语煽情,不懂得文字里的时尚之道,就算到了西藏,换个人早就冲上雪山之巅面对宇宙人生大抒胸臆了,她不。她这样的人,就只是老老实实地——走路。”是的,裘山山在不断的“走路”中积蓄力量,酝酿情感。

正是这种不懈的追寻,不舍的情怀,第七次进藏后,裘山山的情感终于发生了一次火山般的暴发,她找到了“天堂”:“……西藏它不仅仅是由大悲苦和大磨难形成的,它还充满了神圣、信仰和神秘。当你把头仰到不能再仰的时候,看到那绵延不绝与天相接的雪山时,你会觉得那分明是一颗颗永不言说的灵魂,你会期望自己是其中的一座。”

然而裘山山并没有停下来,她仍在走,仍在寻找。第十次进藏后,有了她的长篇散文集《遥远的天堂》。有人说,《遥远的天堂》和《我在天堂等你》是孪生姐妹篇。我却认为,《遥远的天堂》是建立在《我在天堂等你》的“天堂”基础上的“天堂”,裘山山用她亲身的经历和情感去体验这种“天堂”的存在,她这样感慨:“我喜欢那个地方,喜欢那里透彻的阳光,清朗的天空,绵延的雪山,博大的静谧,深远的神秘。”这种“天堂”,恰是她灵魂深处对西藏最真实而深切的表达。

从“灵魂的故乡”到“灵魂的天堂”,裘山山完成了一次情感的化蝶。

二

西藏为什么是天堂?

在写这篇文章之前,我很认真地查了查字典。《现代汉语词典》(2002年增补本)第1246页中的“天堂”是这样解释的:①某些宗教指人死后灵魂居住的永享幸福的地方(与“地狱”相对)。②比喻幸福美好的生活环境。

裘山山笔下的“天堂”是脱离宗教意义上的天堂。我认为,裘山山之所以称西藏是天堂有以下四个方面的原因:

原因之一:西藏具有天堂般的美景。裘山山在《我在天堂等你》中这样不吝惜笔墨地描写雪峰映衬下的蓝天:“连绵不绝的雪岭冰峰,从眼前一直延伸到天边,与蓝得刺目的天空镶接在一起,在阳光照耀下,整个世界晶莹剔透,如蓝色的玛瑙。这是怎样美丽的一个世界啊!你们可能见过一望无际的大海,一望无际的草房,可你们见过一望无际的雪山吗?你们见过一望无际的蓝天吗?你们见过一望无际的洁白和一望无际的纯蓝组成的世界吗?” 《遥远的天堂》中又是这样描写的:“常有人形容西藏的蓝天,说它‘蓝得不真实’。而我恰恰以为,只有那种蓝法才是真实的,我向往的天就应该是那样蓝的。”

当你读到这些散发诗意和张扬绚美的语句时,你难道不会说,如果真有天堂,也不过如此!

原因之二:西藏是精神的天堂。西藏尽管有至纯至美的风景,但一说到西藏,却总让人闻而止步。没有一种精神的人是到不了西藏的。说到精神,就不得不提起“特别能吃苦,特别能战斗,特别能创业,特别能团结,特别能忍耐”的“老西藏精神”。

十八军首批进藏官兵是“老西藏精神”的创造者,他们是懂得这种精神天堂的。“有一回木槿问我,妈妈,每次那些阿姨来咱们家,你们在一起说起过去那些事,总是笑个不停。我从没见你们叹气过,那个时候你们真的很快乐吗?……吃苦本身不值得骄傲。我想我们的快乐,除了源自于我们的年轻,大概就是源自于我们为他人吃苦的信仰了。换句话说,这苦是我们自己找来吃的。”是的,亲身创造了这种精神天堂的人,是快乐的!

新一代的西藏军人是继承和发扬“老西藏精神”的传人,他们也懂得这种精神的天堂:“木凯说,真的喜欢……好像我们待在这儿就是吃苦,就是奉献,就是付出。不,西藏不仅让我们付出,还给予了我们许多许多。那是一种说不清道不明的给予。”这种“给予”就是西藏给予我们的精神天堂。这种“精神天堂”一至延续到《遥远的天堂》整部散文集之中。我甚至觉得,裘山山在这部散文集里整篇都在阐述“精神天堂”这个论点。从C大校到边防列兵,从风景秀丽的林芝到寸草不生的岗巴、查果拉,从西藏军嫂到抛在内地的孩子,从西藏的雪到西藏的树……我们都能真切地感受到这种“精神天堂”的存在!