前一页

回目录

回首页

第六章 侵权法

6.1事故经济学与过失责任的利尔德·汉德公式

任何人都会采取措施预防事故的发生,但令人感兴趣的问题是他们在多大程度上采取了预防措施。如果你决定是否要购置一台辅助发电机以保证停电时不至于使你收集的极有价值的南美蜥蜴断氧,那么你肯定会权衡辅助发电机能防止的蜥蜴损失及其成本,至少会粗略和快速地作一下分析。收益至少可以用一个基本近似值来表达,即一段时间内(比如说一年)由断电可能引起的蜥蜴死亡量及损失的美元额。假设损失的几率和金额——P和L(代表损失)分别为10%和1万美元。那么,预期事故成本(PL)就是10美元。假定只有当你在风险中立而非厌恶风险时它才是衡量预期负效用和预期成本的方法,但要通过假设你对蜥蜴生命投的保险将以相当于预期事故成本(PL)加一些为补偿保险公司管理费用的附加费(为了简单化而假设至零)的外加保险费就能弥补因断电引起的死亡损失,从而将风险厌恶排除在外。这样,辅助发电机对你的预期收益就是每年10美元。假设其每年成本为8美元,你将会购买辅助发电机——但这是以你没有更便宜的预防手段可用为前提。如果发电机的成本超过10美元,那你就不会买它了。

因为在这个例子中预防措施的采取者和不采取预防措施可能的受害者是同一个人,所以没有法律干预也将取得最佳预防。但如果换一个例子呢:假设遭受损失的不是蜥蜴而是汽车事故发生时你的小手指,而避免事故的成本最低的方法是某些驾驶员——一个完全陌生的人——将车开得更慢些。假定你的预期事故成本为10美元(像前例一样是1%×10000),而其他驾驶员开车更慢一些(由此需要更长的时间才能到达目的地)的成本是8美元。效率就要求驾驶员将车开得更慢些。但由于与像你这样的潜在受害人进行交易的成本是非常高的,所以除非法律制度干预——如法律认为驾驶员应对事故引起的损害(1万美元)负法律责任,否则他不会这么做。然而,他有一个为数10美元的预期法律损害赔偿成本(expected judgement cost),这将促使他对预防措施投资8美元以通过避免事故而使他的预期法律损害赔偿成本零化。

我们上面提及的例子将由过失法(the law of negligence)来处理,这可以用利尔德·汉德法官的过失公式(the negligenceformula of Judge Learned Hand)加以概括。通过界定我们的损失几率(P)和金额(L),并用B表示预防成本,汉德认为,如果(而且只有当)B<PL时加害人才构成过失,这就是我们的例子所表明的最佳事故避免公式(the formula for optimalaccident avoidance)。但是,无论在汉德公式还是在我们的公式中都还存在一些模糊性。假设我们的预期事故成本(PL)可以由驾驶员以9美元的成本每小时减低车速25英里而予以消除。但进一步假设我们的预期事故成本(PL)可以由驾驶员只以2美元的成本每小时减低车速5英里而减至1美元。这表明,为了使我们的预期事故成本(PL)从1美元下降到零,花费了驾驶员7美元(9-2)的成本,社会净成本为6美元。很明显,我们只需要他每小时减低车速5英里,这将使社会收益净得7美元。这一例子表明,我们必须要对预期事故成本和事故成本进行边际比较,即通过衡量安全的细微增长的成本和收益,从而在再花1美元只能得到1美元或更少的安全增长时停止为更安全投资。很幸运的是,普通法方法促进了边际研究;这只是因为对法院来说,要取得加害人安全预防的细小变化的信息通常是很困难的。

|

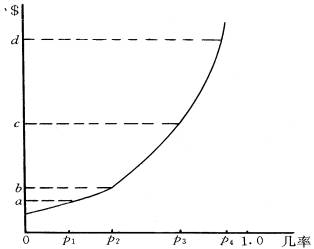

汉德公式(以其正确的边际形式)在图6.1中得到解释。横轴代表注意(units of care),纵轴(像往常一样)代表金额(美元)。PL曲线描述了作为注意函数的预期事故成本的边际变化,根据注意能减少事故的假设,它将呈下降趋势。曲线B是注意边际成本,根据注意投入的稀有性决定了购买越多价格越高这一假设,它将呈上升趋势。两条曲线的交叉点(C*)代表了适当注意。(PL必然下降而B必然上升吗?)自C*点往左,加害人将负有过失责任,因为B

虽然汉德公式的产生是新近的事,但其内含的方法却自过失首次被用作处理事故案件标准时就已被用以判定过失了。例如,在布莱思诉伯明翰水厂(Blyth v.Birmingham WaterWorks)一案中的问题是,自来水公司没有将其水管理得足够深以防其冻裂后损害原告的住宅这是否已构成过失。为了表明自来水公司并未构成过失,法院强调这次冰冻是前所未有的严重——即,这种损失的几率是很低的。损害不是太大,所以不至于使事故的预期成本大于预防成本,因为将水管理得更深需要很大的代价。

在亚当斯诉巴洛克(Adams v.Bullock)一案中,当一个12岁的男孩过一座架过被告电车轨道的桥梁时,挥动手臂去敲击在桥上面的8英尺长的电线,电线与电车的架空线连着,而架空线在轨道上面桥下面,结果是电击伤害了那起诉的小孩。法院在该案中支持了被告。因为几率(P)是很低的,任何过桥的人都不太可能去摸电线。而预防成本(B)却是很高的,法院用强烈的经济学观点评述了电灯线和电车空架线之间的差异:

其区别是前者可能是绝缘的。虽然伤害的可能性不大(P很低)。

但如果不需要预防(预防成本B非常低),那么一旦伤害发生就可能

被看作过失。防护的容易性就可能产生防护的义务。而对电车架空

线,情况就不一样了。到处是警戒人员也是没有任何价值的。为了防

止这种或其他类似事故在线路的这点或那点发生的可能,被告就不

得不放弃架空线路系统而铺设地下电缆,而这样做的预防成本(B)

是非常高的。

而这里有一个有利于原告的案例:亨德里克斯诉皮博迪煤矿公司(Hendricks v.peabody Coal Co.)一案。一个16岁男孩在被告废弃而已盛满泉水的露天矿游泳时受到严重伤害。被告意识到那矿井将被用作游泳水湾,而且由于在小孩潜水和受伤地方的水面之下有隐蔽突出物而可能造成危险,他应控制那一地区,但他没有有效地这样做。法院指出,“整个水面只要用价值1.2-1.4万美元的钢丝网就能被封闭起来。与小孩受伤害的风险相比,这一成本是微不足道的。”

6.2理性人标准

但是,如果汉德公式真正产生了避免过关事故的恰当激励,那么就不可能再有人犯有过失了——所以怎么还有可能存在有过失的案件呢?至少任何类似的案件都应由原告胜诉。除了有些案件是由于法官和陪审官明显犯有错误外,一个答案是,在决定一件事故是否能由任何一方当事人以低于预期事故成本的成本避免时,法院没有通过计算个人避免事故的能力而试图衡量当事人双方的实际成本。相反,他们估计了当事人在各自情势下的正常人[the average person,“理性(reasonable)”人的法律用语〕避免事故的成本。这种方法只是在作为个体化衡量的成本(the costs of individualized measurement)参考时才是合理的。如果正常人能以120美元的成本避免预期成本为100美元的事故,那就不存在避免事故的义务;而如果还有一个异常的人能以少于100美元的成本避免事故发生,那么效率规则——先不计信息成本——就要求他承担避免事故的法律义务。或假设避免事故的平均成本只为50美元,而某些人不能以低于110美元的成本避免事故发生,但他们却将对没有避免事故发生负有法律责任。这种责任并不能影响他们的行为,其结果只能使成本转移而非降低。

在事故避免的能力差异用低成本就能查明的情况下,法院肯定会认识到理性人标准(the reasonable man standard)的例外(或其子集合)。例如,虽然在盲人阶层中有一个统一的注意标准,但盲人的注意标准并不像有视力的人那么高。

要注意的是,理性人规则(传统上叫the reasonal rule,现在被称为the reasonal person rule)是如何降低侵权案原告的诉讼成本的。为了决定他的权利主张是否可靠,他不必要确定被告避免事故的实际能力。

以上讨论提示,管理成本(特别是信息成本)在有效率法律规则的形成过程中起着重要的作用。这一观点将在第20和21章中得到全面的论述。它也表明,为什么即使没有任何人犯有错误却仍然有过失的案件存在。有些被法律制度划归为过失的人,他们事实上并不能以较低的预防成本避免过失损害赔偿的预期成本。所以,他继续招致被法律制度认为是过失的事故。他们这样行事是有效率的——当管理成本以完全的经济分析被考虑进去的话,法律制度也是如此。

6.3作为抗辩的习惯

一个经常出现的问题是,被告服从了作为行业习惯的安全标准是否应看作是过失行为的一种抗辩。如果这样,那么只有在采用安全保护措施方法上落后于同行业中正常标准的那些企业才被认为是有责任的。如果有理由期望正常企业在没有法律强制的条件下会采取所有成本合理的预防措施,那么结果是令人满意的。但是,一个企业不会有兴趣去采取措施预防那些只对与之不进行交易的人们产生危险的事故;而且由于交易成本很高,与他们进行交易也是不可能的,潜在的受害人不会因企业采取预防措施而支付报酬。企业的顾客也不会这么做。他们并没有因预防措施而得益,所以当企业想以提价的方式将预防措施的附加成本转嫁到他们身上时,竞争者们就会通过低价来抢走生意。

在这些情况下,我们就没有理由作出行业正常安全水准是最适水准的假设,并且法律也严正地拒绝将服从习惯作为抗辩(compliance with customs as a defense)。但在事故只对行业顾客有危害的情况下,购买者采取的预防措施水平更有可能是有效率的。直到花费最后1美元只能减少1美元的事故成本,顾客在此之前总是愿意支付更高的价格以得到产品和服务。所以,如果原告是被告的顾客,由汉德法官作出的不能以服从习惯作为过失行为抗辩这一原则的传统陈述就显得令人啼笑皆非了。

在过失的一个领域,即医疗失当(medical malpractice)案件中,法院根据上述区别已传统地允许将习惯用作抗辩。医生对其病员的注意义务(duty of care)就是服从医生所从事的医疗职业领域的习惯标准。由于受害人和加害人处于买方-卖方关系,所以潜在加害人(医生)有独立于法律向那些愿意支付的潜在受害者提供注意水平的激励。在此让我们观察一下侵权和契约原则之间的交错。医生暗示允诺以同行医生们的习惯注意治疗病人。如果他注意不够,那么就犯有医疗失当,这是侵权。但他同时还以同一行为违反了他与病人之间的契约。

6.4受害人过错:连带和比较过失、风险自负和非法侵入者的义务

预防的负担要低于不采取预防措施时的损失机率乘以损失总量,这只是有效率预防措施的必要条件,而非充分条件。如果另一种预防措施能以更低的成本达成预期目标,那么这就是有效率的预防措施。因为正如许多行人所知道的那样,许多事故是可以由受害人比加害人以更低的成本避免的,所以法律有必要建立一种受害人过错观念(concept of victim fault),以给予潜在受害人适当的安全激励。假设一次预期成本为1,000美元的事故需要被告花100美元才能避免,而原告方只要50美元就能避免。有效率的解决方法就是,不允许原告根据法律从被告处取得损害赔偿,以使其“负有法律责任”。如果被告对此事故负有法律责任,原告就不会有任何激励去采取预防措施,因为他将取得其损害的全部补偿。这样,有效率的方法就不可能实现了。

无疑,这里有些夸张。像我们将在本章后面看到的,侵权损害并不总是能得到全部赔偿的,特别是一旦涉及严重的人身伤害时更是如此。并且,在不涉及严重人身伤害的情况下,即使潜在受害人不采取任何措施,且他们在受伤害时也不被削减一分钱的损害赔偿,他们仍会设法采取预防措施。只不过这种激励可能很小(在财产权损害中这种激励可能为零,正如我们在第3章和下文讨论的铁路火花案所揭示的那样)。

受害人对引进汉德公式会作出什么反应呢?传统的普通法方法依照“连带过失(contributory negligence)”概念在探究被告是否已犯有过失,并断定他是有过失(如果不是,那么案件就有了结论)后,探究原告是否有过失。如果答案是“肯定”的,那么原告就败诉了。这在上述例子中起着很有效的作用,但假如我置换一下预防成本的数额,那么被告成本就是50美元,而原告成本却是100美元。初看起来这好像是将被告认定为过失,而原告将会因连带过失(因为100美元小于1,000美元)而败诉,从而被告就不会有在以后采取被假设为有效率的预防措施的激励。但是,假定法律将合理注意(due care)界定为当另一方当事人所采取的适当注意为最佳注意时的注意(法律也正是这么界定的),那么这种现象就会使人产生误解。因为在我们的例子中,如果被告实施合理注意时原告的最佳注意为零,那么原告就不会有注意的激励,而由于被告知道这一点所以他将50美元用于注意,事故也就能以最低成本得以避免。(如果被告说,如果原告实施了最佳注意,他的最佳注意是零,为什么法院不听他的呢?这样他不是可以免去责任吗?)

在前面的例子中,其隐含的假设为它是一个“选择注意(alternative care)”案,即其有效率的解决方法不是双方注意,而是其中任何一方注意。所以,其目标是弄清被鼓励以注意的、花费较低成本的事故避免者。在共同注意(joint care)中,我们要求每一方当事人都作些注意,而不是要求一方注意而另一方无所作为。表6.1以一个关于亚麻和机车火花的例子。在此,假设预期事故成本(PL)为150美元。铁路和农民不同程度的注意都是有成本的。比较总成本列在表格中的第三行。S.A表示火花制止装置,而高级火花制止装置(super S.A)只是一种质量更好(也更昂贵)的火花制止装置。英尺数是亚麻和铁轨之间的距离。亚麻离铁轨越远就越安全,但这对农民构成了成本。所以,三个栏目表示了三种由铁路和农民采取的安全措施的不同组合,所有这些措施的收益是相同的(即组合措施所预防的预期事故成本,150美元),但成本却不同。

| Super S.A,O’ | S.A,75’ | NO S.A.,200’ | |

| 铁路注意 | 100(美元) | 50(美元) | 0(美元) |

| 农民注意 | 0 | 25 | 110 |

| 总量成本 | 100 | 75 | 110 |

中间的组合——即用一般质量的火花制止装置并将亚麻移植至距铁路75英尺处——是成本最低的措施。但过失/连带过失规则会引导双方当事人采用它吗?它会的。因为假设铁路为了寻求事故预防成本最小化而不作反应,从而希望农民会被认定为过失——农民能以比预期事故成本(150美元)低的预防成本(110美元)预防事故发生。由于农民知道他只是因为没有将其亚麻与铁轨保持一定距离才会被认定有连带过失,而这距离能在铁路采取其假设应采取的预防措施的情况下(即装备一般质量的火花制止装置)防止亚麻受损,所以他可能只将亚麻移植至离铁轨75英尺处。但由于铁路将被认定为过失而农民没有连带过关责任,所以农民就不会注意,结果亚麻仍将受到破坏。如果铁路知道这些情况,那么它就不得不安装火花制止装置。如果农民试图将其亚麻种植在紧靠铁轨的地方,这一分析同样也适用于他。铁路不会去购置能防止亚麻损毁的高级火花制止装置,因为农民对此负有连带过失责任,而且连带过失是一种圆满的辩护。

它应该是一种完美的抗辩,或者实际上可以作任何抗辩吗?在过失制度中,如果加害人无过失,那么无论受害人是否过失都将承担事故的全部成本。连带过失抗辩只有在加害人也是过失时才开始起作用。但如果加害人有过失,为什么他竟会逍遥法外而由受害人承担全部的事故成本呢?经济学的答案是,将成本从受害人转向加害人对诱导人们在未来采取合理注意措施没有任何益处。在大多数合适的情况下,双方当事人都已有了采取预防措施的激励:加害人会努力采取注意措施以避免在他疏忽而受害人不疏忽从而引起事故发生时不得不支付损害赔偿;而受害人也会努力采取注意措施以避免发生在加害人注意时的事故成本。由于使过失加害人向过失受害人支付损害赔偿并没有增进效率,所以普通法的传统是允许由受害者来承担事故成本以使法律制度的实施成本最小化。从加害人向受害人的转让性支付将会花费成本。但这决不会因它具有产生有效率行为的激励而增进社会财富。

但是,大部分的州已用比较过失(comparative negligence)代替了连带过失,在当事人双方(加害人和受害人)都有过失的情况下可依此减少原告所得的损害赔偿,但又不至于为零。令人惊讶的是,比较过失与连带过失对安全有着同样的效果。让我们回到表6.1,并假设(为了使例子更明确)即使农民最终不采取任何预防措施,他的损害赔偿也只减少10%——而不是依据连带过失原则减除100%。这看起来好像由于他因此面临的只是15美元事故成本(150美元预期事故成本的10%),所以他不会依合理注意要求在预防措施上花费25美元。但这是不正确的。如果他不花费那一数额的成本,那么由于铁路知道不管发生什么它都不会负责任(除非它有过失),所以它就不会尽全部努力在预防措施上投资50美元以防止其135美元(150美元的90%)的预期损害赔偿成本;而农民知道这一点后就会积极承受将亚麻移植至距铁轨75英尺处的25美元成本。不这样做,他将以承担全部事故成本而告终,因为如果铁路对此不负过失责任,那么比较过失原则就不会起作用,因而受害人也不会得到任何补偿。所以,只有当连带过失是责任的完美抗辩时,对安全的最佳资源配置才可能取得。

这并不意味着在连带过失和比较过失之间不存在经济差异。比较过失导致不产生任何资源配置收益的转让性支付,而转让性支付又涉及管理成本。比较过失还将另一问题带进了诉讼——当事人的相对过错(the relative fault of the parties)。这就需要当事人和法院的附加资源支出。而使预测责任程度更为困难,这可能会增加诉讼费用。而且这里看起来还没有一种确定相对过错的客观方法,这只是后面将要讨论的分配共同成本问题的一个方面。依据这些因素,那一种规则(连带过失或比较过失)会产生更多的不确定性是不清楚的。这是一个实证问题,它正如加害人和受害人所分别采取的注意是受不确定性的影响一样。不过,到目前为止的唯一的全规模经验研究发现,在采取比较过失的州的驾驶员不如在采取连带过失的州的驾驶员注意。

比较过失只有在社会需要用侵权制度来向事故受害人提供保障的时候才有经济意义,因为它要求疏忽加害人给予疏忽受害人一些补偿,而连带过失却拒绝给予他任何赔偿。所以,比较过失首先在海事法中站稳脚跟是毫不奇怪的,在这一领域长期以来的避碰规则(the rule in collision)应是:如果两船都有过错,那么每方当事人就都应对两船的全部损害各负担一半。其结果是受损害较轻的那条船就要为另一条船承担部分费用。(近来海事法已向相对过错方向发展。)由于船只和货物价值很大而灾难的几率也很大,所以在现时代之前海运一直是一项极富风险的业务,而且市场保险没法起作用,这样就产生了通过侵权制度进行保险的需求。侵权制度的一些原则就满足了这一要求,而可分性损害赔偿原则(the divided damages doctrine)就是其中之一。它对提供保险但又不鼓励被保险人粗心大意具有良好的功效,因为如果他疏忽而其他碰撞当事人不疏忽,那么他将承担事故的全部成本。当然,由于其同样的特性,这种保险方法也表现出其不完善性。这种情况我们将在本书中数次遇到,承保范围的综多性和保护注意行为激励之间的矛盾关系就是其中之一。

比较过失在海事法中与可分损害赔偿原则有着相似的功效。但为什么在这样一个比在连带过失在侵权法中占统治地位时可更广泛地利用市场保险的年代,会存在一种通过侵权制度来提供保险的愿望呢?这对普通法实证经济理论家来说却感到迷惑不解。

另一种重要的受害人责任原则是风险自负(assumption ofrisk),它在完全阻止损害赔偿的追索方面与连带过失是相同的,但在经济学能够阐明的重要方面却与之不同。假如一个人在进滑冰场时完全意识到有摔倒的可能且还非常小心,但他最后还是跌倒并受了伤。他可能在这种意义上是极端注意的了:假设决定进入冰场,他就像适当的滑冰竞赛者那样进行活动。但其遭受的风险在汉德公式看来可能是过度的。假设将速度限制在每小时2英里,那么滑冰场所有者就能以对顾客来说好像微不足道的时间成本避免了价值重大的事故成本。然而他将依风险自负抗辩而不对受害顾客承担损害赔偿责任。

为了理解这一抗辩的经济功能,我们必须要问:为什么顾客不要求滑冰场所有者采取更为安全的预防保护措施呢?这有几种可能性:

1.汉德公式被误用了。更低速度限制的成本不是微不足道的时间成本,而是竞赛刺激感受的实质性减损。

2.汉德公式运用得过于狭窄。对受害人而言,不去滑冰从而避免事故是很容易的。在作出一种行为时的注意是预防措施的一种方法,而另一种方法是不作这种行为或少作这种行为。我们将会明白,注意程度变化和行为频度变化之间的区别是理解作为侵权责任标准的过失和严格责任之间选择的关键所在。

3.滑冰场的速度对大多数人来说可能是一种不适当的危险,但这一特定的滑冰场却吸引着那些技艺上高于普通水平的滑冰者。这样,风险自负抗辩就使对避免危险有不同能力的人们依其行为的不同危险程度而分类,并从而对与理性人规则的接合起一定作用。

4.滑冰场吸引了风险偏好者。汉德公式假设人们风险中立,并因此将鼓励潜在加害人采取对偏好风险的潜在受害人而言是过度的预防措施。

还有另一个受害人过错原则(the rule of victim responsibility)(正如我们已看到的那样,这是一个用作关于风险自负的不确切的术语),即土地所有者对非法侵入者受到的过失伤害不负责任,虽然这一原则趋于衰落并受到各种例外的限制。这看起来好像是与汉德公式相矛盾的,但只要注意到在通常情况下非法侵入者仅仅以不侵入就能比土地所有人以更低的成本预防事故,那么它就与汉德公式相协调了。如果非法侵入者的事故避免成本更高,那他可以买下这块土地(或地役权),这样他就不再是非法侵入者了。这一规则也就起到了(迄今为止读者已明白的)鼓励可行的市场交易而非法律交易的作用。

然而,土地所有者和非法侵入者之间的交易有时也是不可行的。如在普卢夫诉帕特南案(Ploof v.Putnam)中,原告因遭遇风暴而试图在被告码头系泊。被告的一名雇员不允许该船系泊。结果该船为风暴所损毁。原告为此提起损害赔偿诉讼。原告遭遇风暴时能非法侵入被告财产的意义是很大的,而被告防止原告船舶受损的成本是很小的,所以在那种情况下的靠岸权(landing right)谈判几乎是不可能的。

但原告可能也该对由其引起的被告人码头损害负法律责任。这样的责任是保障真正成本合理的救援、鼓励码头所有者与处于危难中的船舶合作并对码头进行适当投资所必需的(参见6.9)。简言之,就是要模仿交易成本不抑制交易的情况下已经会发生的市场交易。(码头所有人也因他人使用其码头而应得到费用吗?参见4.13。)在公共紧急避险(Public necessity)情况下,如消防部门为了扑灭火灾而拆毁一座房屋,就不要求赔偿。这表示了普通法管制的一个通常方法:鼓励通过成本外在化(对被拆毁房屋的主人造成了成本)而提供外在收益(使城市其他房屋免受火灾)。

在普卢夫诉帕特南一案中,如果被告不是竭力地不允许原告船舶系泊,而只是以码头没有得到很好的整修而在原告试图将其船系泊时码头倒坍为由,那么他就不可能被裁定为过失。由于船舶邻近这码头时它正处于危难境地的可能性也许很小,所以依汉德公式,码头的适当维修就不再是成本合理的预防措施了。但在原告船舶试图靠岸时,严重事故的可能性就高了,同时预期事故损失也很大,而事故避免的成本却是很小的。这样看来,普卢夫诉帕特南一案是最后明显机会原则(the last clearchance doctrine)的特殊运用。当一个人把铁轨当作道路行走时,由于他是非法侵入者,所以铁路就没有义务进行仔细观察警戒(参见3.5)。但如果机车乘员正好看到了他(并认识到他没有意识到火车的到来),那机车就必须鸣笛并采取一切可能的预防措施避免将他撞倒。即使只要非法侵入者离开轨道就能以低成本来预防事故,但如果当火车撞倒他时司机能以更低的成本避免事故,那么这成本就比预期事故成本低得多。另外,这一案例还可被看作这样一种情况:虽然受害人预防事故的成本要比事故成本低,但加害人预防事故的成本却更低。

但是,上述分析没有注意到这样一个事实:如果没有最后明显机会原则,那么非法侵入者可能会少些(为什么?),并由此可能不会产生比有这原则时更多(或甚至更少)的事故。但这一观点又忽视了事故经济分析中的另一种复杂性:即注意的盖然性(probabilisty)特征。越过双车道公路中心线是一种过失行为,但每人都会偶尔这样做,因为设法采取驾驶技术使越线可能性下降至零(或非常接近零)是需要很高成本的。有些注意的人偶然会认识到他们自己为非法侵入者,这表明我们并不要求将非法侵入的可能性减至零。并且,由此产生的最后明显机会原则只是轻微地减损了不非法侵入的激励,但这一事实并不对此构成决定性反对意见。

6.5严格责任

严格责任(strict liability)的意思是:引起事故的人对受害人的损害赔偿负有法律责任,即使损害无法通过其实施合理注意而予以避免(预期事故成本PL为150美元,而预防成本B为300美元)。严格责任作为过失责任最近似的情况对安全有着与其相同的作用(假设有通常以这样或那样形式出现的连带过失辩护)。如果预防成本小于预期事故成本(B

除了简单的案件外,司法界是无力对最佳行为量作出判断的,这是过失制度潜在的重大缺陷之一。假设铁路和运河是两种适当的运输替代方式,但铁路运输遭遇许多无法以注意能避免的事故,而运河运输却不存在这个问题。如果不计这些事故成本,铁路运输将比运河运输便宜10%,但当计入这些事故成本时,铁路运输实际上就要贵5%。依过失责任规则,铁路运输将替代运河运输,即使它们是一种社会成本更高的运输手段。

相反,受严格责任规则制约的潜在加害人将在决定是否预防事故时自动考虑行为量的可能变化和注意费用的可能变化。假设在我们的机车火花例子中火花制止装置不起作用,但铁路却能以减少每天的火车运行量而以与我们表中相同的成本取得其同样的结果。这是一种行为量的变化,而依过失责任规则——在这种情况下,农民被诱使采取全部的预防措施,这是一种较次的解决方法——它很可能全然不为人们所注意。

|

图6.2表示了严格责任通过诱导改变行为量而对减少事故成本产生的作用。由于严格责任可能会加于全行业的全部成员,所以图中描绘出了行业需求曲线。假设适当注意无法避免全然由非行业成员造成(对本行业而言是外在的)的事故成本,而且这种事故成本与行业产出成正比。曲线MCp代表行业私人边际成本曲线,而曲线MCs代表行业社会边际成本(socialmarginal cost)曲线,即包括了事故成本。依照严格责任,它将促使产量从qo减至q*,从而MCs就变成了行业私人边际成本(private marginal cost)曲线,其结果是能消除对社会造成浪费的事故成本(图中阴影部分)。

用这种分析来支持严格责任普遍规则所存在的问题是,为过失责任鼓励而又为严格责任阻止的由受害人作出的活动量变化也是避免事故的一种方法。假设无论是更加注意还是减少行为量,铁路防止农民作物受损害的成本都高于预期损害成本(150美元),那么铁路就不会作任何努力,而农民却能以100美元的成本改种耐火作物而防止损害发生。如果基于严格责任规则,他就不会去这样做,因为他不改变其行为也不会被认为应对损害负有连带过失责任,从而铁路就不能不支付损害赔偿。但在过失责任制度里,由于铁路不会对损害承担责任,所以农民将会改种耐火作物,由此他可以得到50美元的预期收益。所以,严格责任会促进潜在加害人的活动量水平变化而阻止潜在受害人的活动量变化,但过失责任则会促进潜在受害人的活动量变化而阻止潜在加害人的活动量变化。

如果我们可以识别这么一类行为——潜在加害人在这种行为中的活动量变化是事故防止中最有效率的方法,那么就有足够的理由对从事这些活动的人加以严格责任。相反,如果有这样一类行为,潜在受害人对此改变活动量是防止事故的最有效率的方法,那就成了加害人没有责任的有力理由——将风险自负运用于参加危险运动就阐明了这一观点。通过极端危险活动(ultrahazardous activities)这一概念,侵权法将严格责任加于那些涉及很高危险度而只靠行为人注意或潜在受害人改变其行为无法防止的活动。一个恰当的例子是对野生动物所造成伤害的;严格责任。如果我邻居养了一头虎作为宠物,那么我就无法(以合理成本)作出任何努力以保护自己。并且他能做的也仅仅是谨慎地监控住那头虎。最好的预防措施可能只是他不养虎——这是一种活动量的改变。但假设我们谈论的不是邻居的虎而是动物园的虎,那么防止对动物园游客造成事故的最佳途径可能是在动物园不养危险动物而只养温和动物吗?这一变更特定活动的成本可能是很高的,以致使变更成为不可能。所以,法院将由动物园、马戏团和其他动物公园和表演中使用的野生动物所引起的伤害作为严格责任规则的例外是不足为怪的。

极端危险活动严格责任的另一个领域是火药爆炸。无论建筑公司多么注意,事故总是会产生的;并且由于建筑要在任何地方进行,所以减少事故的途径不可能是受害人改变其活动。最佳途径可能是由公司采取其他危险性较小的爆破方法;而严格责任就产生了考虑这种选择的激励。

极端危险活动的范畴并非是固定不变的,人们倾向于对新活动(经常被称作非自然的)贴上这样的标签,像英国的水库和美国19世纪早期的气球驾驶。新活动往往是危险的,因为人们对其安全特性没有任何经验。由于同样的原因,仅仅通过注意是无法避免危险的,而新活动这一事实表明还有一些适当的替代手段。因此,控制事故的最佳方法也许是削减该活动的规模(像在6.2中表示的),或在更多地了解其安全操作的情况下减慢其普及速度。

注意和活动之间的区别不只存在于过失和严格责任差异的范围内。另一方面的区别与这些不同规则的实施成本有关,这将在第21章作更为全面的讨论。由于严格责任比过失争端较少,所以严格责任的案件审理要比过失案件的审理来得简单。但信息成本的节约将为严格责任制度下更大数量的诉讼所抵消,其结果是导致了更大的索赔诉讼成本。这就是为什么说我们在决定赞成严格责任之前必须先估计一下事故率对严格责任将产生的激励的反应是很重要的。如果在判定严格责任的情况下某些活动的事故率会显著下降,由于事故成本超出了通过活动量变更而避免事故的成本,所以会在很大程度上减少依严格责任所提起的诉讼,并且以严格责任代替过失会取得明显的经济收益。在另一个极端,如果由某些活动引起的事故在经济学意义上不可能通过采取更多的注意或减少该活动量而予以避免(因为更多注意或更少活动的成本都超出了事故成本减少对它们所进行的补偿),那么从过失向严格责任转换的主要效果将会是增加索赔诉讼量。

过失和严格责任的另一差异是后者对受害人的不可避免事故起着保险作用。但这只有在侵权制度的保险成本低于潜在受害人在保险市场上购买事故保险单的成本时才是一种获利,而几乎肯定会更高。无过错责任争议的所有各方都同意,侵权制度是一种成本很高的提供保险的方法;争论针对的是,它是否提供了另一种好的、威慑成本不合理事故(non-cost-justified)的方法。(参见6.14。)在图6.2中表明的一个相关观点是,在严格责任条件下的产业规模和经济纯利要比在过失条件下的小。总之,严格责任与过失的差异表现在以下几个方面:给予加害人和受害人通过活动量变化而避免事故的激励、信息和诉讼成本、保险措施、负有法律责任的活动的规模和有益性。鉴于这么多的差异,我们就不希望侵权制度纯选择过失或纯选择严格责任,也不希望两者在所有时候都处于同等地位(我们将在第8章重新讨论后一观点)。

将过失和严格责任分成两类是一种错误。过失有严格责任的成份(我们在下一节将看到严格责任有过失责任的成份)。这部分是由于理性人规则的结果——这一规则使人们对其事故有高于普通成本的注意的严格责任,而部分是由于6.8中讨论的雇主对雇员行为负责原则。而且正如我们所知,注意具有其随机性(即盖然性)成份,履行注意就意味着要有减少而非消除不注意错误的可能性的态度、技能和知识等,而要消除不注意错误,就需要对注意进行过度的投资。虽然法律没有认识到“最佳过失”,但它已被认为:作为一种结果,法律已创造了一种赞成避免事故的资本投入方式而非劳动力投入方式的偏见(你能明白为什么吗?)。

最后应该指出的是,如何解释严格责任在契约法中比在侵权法中显得具有更大的作用呢?而且确实更大。受约人不一定要证实违约对他的成本大于对要约人的收益才能取得损害赔偿,由于这种或那种理由(如不可能、共同错误)而免除履约的除外。契约案件比侵权案件更依赖于严格责任,这好像基于两方面的特性:市场保险在侵权案中具有更大的重要性(因此用法律制度来提供保险意义就较小了);契约案比侵权案更小可能涉及任何一方当事人都可预防的互相影响的灾祸,尽管其预防成本可能很不相同。通常而言,契约当事人一方是履行者而其他人为付款人。前者对履约拥有完全的控制,后者完全控制了支付。所以,以下推断是完全有理由的:即,要约人比受约人更能以较低的成本防止违约;或,如果不能预防则可由前者以更低的成本投保。相反,大量的侵权情形是两种行为之间的明显冲突(如驾车和步行),并且不存在能保证严格责任普通规则具有正当理由的假设:加害人比受害人更利于防止冲突。

6.6产品责任

严格责任最富争议的一个领域是现在大部分州被称为:“严格”的、对瑕疵产品和不合理危险产品(defective or unreasonablydangerous product)所引起的人身伤害(主要对消费者)的责任。但严格责任这一术语在此好像有点使用不当,因为在决定一产品是否具有瑕疵和不合理危险时法院常常使用汉德公式方法,以权衡使产品更为安全的成本和预期事故成本的关系。这样,如果一辆汽车在一次事故中被撞坏,就不能以如果汽车造得像辆坦克就不会撞坏了这样的理由而认定制造商应对此负有严格责任。只有当汽车在设计或建造上有瑕疵时——这在大多数情况下表示的意思正与疏忽相似,他才对此负有责任。主要的例外情况是这样的:虽然消费者购买的具体商品确有瑕疵——例如一软饮料瓶中存有老鼠肢体,但制造商已采取了最佳卫生措施,而这一瑕疵产品只是百万分之一的疏忽,所以也无法以低于(很小的)预期事故成本的预防成本防止其发生。然而,制造商对此仍负有责任。这是真正的严格责任,并可参照前一节讨论的活动量而得以解释。消费者没有任何办法能以合理的成本防止百万分之一的产品缺陷(product failure)。他不会因为为了这细微的危险去挨个检查软饮料瓶或了解更为安全的替代品而得到补偿,因为预期事故成本太低而不足以促使其采取任何自我保护措施。但当数百万消费者的微小成本汇总起来时,它对制造商却是一项很大的成本。假定这样,它就会促使制造商在其工厂进一步采取卫生措施,否则他将对此负有过失责任。但这也会导致他提高价格(为什么?),虽然提价幅度不大(又依假设),但这也会使有些消费者转向其他可替代的、可能更为安全的产品(为什么?)。这一商标的软饮料的生产和销售就会稍有减少,随之产品事故也会减少。

所有这些都是以制造商和消费者之间信息不对称为假设的。这一普遍的假设在第4章中作了分析。但此处的情形却与之不同。与制造商对其产品作出的明确保证相冲突的产品缺陷是经常出现的,也是为消费者所知的,所以他们在作出购买决定时必须将之考虑进去。但引起严重人身伤害的产品缺陷却极少,所以消费者了解它们的成本往往会超过其预期收益。(如果伤害是普遍并更易为消费者认识的——像抽烟的危险性这种情况,那么风险自负抗辩将阻止受害消费者获得损害赔偿,而且从经济学角度来看,这是一个正确的结果。)所以,如果不使制造商负有责任,那么市场就可能不会因为使消费者转向其他牌子的产品而惩罚他。严格责任在实际上将产品危险的信息贮入产品价格之中,结果使也许完全不知道危险的消费者放弃危险产品而另择其他替代品。

这一分析甚至可以解释为什么法律拒绝否认产品事故引起的人身伤害的责任。如果危险很小,那么消费者弃权并不会使他得到补偿;而且由于同样的原因,制造商在这些有人受损害的(很少)情况下不承认损害也不会遭到有效的恶意报应。如果经常这样,这种方法就是不完善的了。尤其是,如果消费者处理危险的能力不同,那么不承认责任可能是根据其能力划分消费者的一个良好途径。那些最能避免危险的消费者就会流向不承认产品责任、通过减少其法律裁定损害赔偿成本而以低价收费的制造商。但划分消费者的一种更好的途径是使产品危险明显化,这样就能使风险自负原则起作用。

至于受害人错误的责任,产品责任法已倡导了一种有意义的解决该问题的方法,即前面提到的在选择注意情况下比较加害人和受害人之间避免事故的成本。这就是可预见滥用原则(the doctrine of foreseeable misuse),它与刚才提出的明确危险观点有关。一位制造商出售了一台其运动部件没有护罩的机器,一个工人将其手伸入时受到伤害。他这样做是粗心的,因为这种危险性是很明显的,但制造商确实也应该以微小的成本给机器运动部件加设护罩以防止事故发生。在许多州,法律认为他应对工人负责任。这是一个有效率的结果吗?你能否理解它与最后明显机会原则之间的相似之处吗?可预见滥用原则应该允许每一位产品的过失使用者依许多消费者都犯有过失是众所周知的为由而取得损害赔偿吗?

6.7因果律和可预见性

好像很明显的是,如果被告的行为确实没有“引起”对原告的伤害,而只是如果没有被告的行为原告就可能不会受伤害,那么原告就不应该取得损害赔偿。但它在事实上并非是显而易见的,而且有时以经济学观点来看是错误的。于是我们会再次发现法律与这一情况的经济理论是非常一致的。但首先让我们考察一个被告行为在因果关系上与原告伤害无关的案例。假设在布莱思一案中城市并没有采取措施防止正常冰冻,但正像我们知道的那样,引起原告财产损害的冰冻是一种反常现象,从而使预防措施成为无效。所以,如果被告没有(依布莱思案的不同假设)过失,那么就不会有任何影响。因为由反常冰冻引起的损害并非汉德公式中的L部分(公式中的L是加害人没有采取预防措施所能防止的损失),而L这里的是被告在没有采取可以预防事故发生的措施从而使事故发生的情况下必须支付的损害赔偿,责任的效果可能会使被告对过失的预期损害赔偿大于L。惩罚性损害赔偿的效果可能也是这样的。如果对简单过失施加惩罚性损害赔偿是错误的(像我们将在后面看到的情形),那么要求对无因伤害(uncaused harm)承担责任也是错误的。

但现在让我们来改变一下事实。A和B外出打猎,不小心中错将C当成鹿射中了,而且两个人都打在C的要害部位。这就意味着,如果将此分别考虑,那么C的死亡既非由A也非由B引起的。但让他们俩逍遥法外却是一种经济上的错误(为什么?)。A和B的损害赔偿应该算作C的遗产,损害赔偿的数额我们将在后面讨论。对任何认为因果原则应在侵权责任中起着与经济因素无关的独立作用的人而言,这是很奇怪的:假设A、B两人都疏忽大意,那么即使只有一颗子弹打中C,而且我们不知道究竟谁开了那一枪,分析仍与我们上面举的例子一样。对于这种情形,现在司法界越来越对责任持赞成意见,就像很长时间来支持第一种情况下(极不普通)的责任一样。

上面那个例子涉及对加害人个体认定的不确定性。但如果存在受害人个体认定的不确定性又怎么办呢?由于过失,核反应堆发生了辐射爆炸,从而使反应堆附近的10个人因受其严重影响而在未来的20年中死于癌症。但其间不论如何还将有100个人(并非出于上述原因)可能死于癌症。这样总共将有110例癌症病人死去,但我将永远无法知道到底是哪些人因这次事故而产生癌变死去。如果死亡几率的10%增量就被认定为有因果关系,那么110人中的每一位都将能得到损害赔偿,核反应堆所有人因此将被迫支付相当于其实际引起损害11倍的损害赔偿。但如果认为10%的增量还不足以认定有因果关系,那么核反应堆所有者就不会支付任何损害赔偿,也就不会存在对其过失的侵权制裁。这两种情况都是不合适的,还不如利用因果律概念来判定这类情形依此,侵权法能考虑将损害界定为因癌症死亡的风险增长,而非界定为癌症本身。然而当事故发生时,受辐射爆炸影响的所有人可能会用集团诉讼(class action)方法起诉(在第21章中讨论),因为这样可以节约许多小额赔偿诉讼的诉讼成本。(注意它与前面例子的相似之处,因为在那里潜在加害人是作为一个集团出现的。)如果这种方法不起作用,那么就有强有力的理由要求对安全进行直接管制,如在第13章中将要解释的那样。

现在有这样一种情形,在外行看来因果关系是明确存在的,但法律正当地拒绝给予损害赔偿。火车出了故障(由于铁路的过失),而一名乘客住进了饭店又由饭店火灾而受伤。要不是火车出故障,那么乘客肯定继续行进而早已到达目的地,因而住进一家那天夜里没有遭受火灾的饭店。所以其中存在着过失、因果关系(causation),但不存在责任。其经济理由是,饭店火灾风险不是预期事故成本(PL)的一部分,而PL是铁路应采取预防措施(预防成本为B)予以防止的预期事故成本。实际上,如果正可能是下一地方的饭店着火,那么还是使这一特定的乘客免受其损害,而在这种情况下,倒是铁路的过失给乘客带来了收益,对此铁路是不能收费的。为了使铁路负责,由此就将对其过失(有效地)实施惩罚性损害赔偿,正像在我们本节开始时提及的在表面上与之不同的情况一样。

这些案例的结果看来与准确的因果律观念没有关系,而主要应归因于(经济)政策的考虑,但它们还是由法学家们在事实原因(cause in fact)的成规下进行了传统性讨论。另一组案例是在法律原因(cause in law)的成规下进行讨论的,但它们看起来像第一组一样是基于政策的考虑。在里卡兹诉太阳石油公司(Rickards v.Sun Oil Co.)一案中,被告的过失使一座连结岛屿和本土之间的唯一桥梁处于无法使用状态。岛上将其业务枯竭看作是由公司毁坏桥梁所造成的。那些商人们对被告提起诉讼,结果败诉了,其理论基础是纯粹的经济损失不可能在事故案件中得到赔偿。这一理论并没有道理,但其结果倒可能是有道理的。虽然他们没有损失钱财,但当顾客无法再到岛上来时,他们主要或许全部损失对取得他们业务的大陆商人来说是一种收益。由于被告无法从他使之受益的大陆商人处寻求恢复原状(restitution),所以要他补偿岛上商人的损失是带有惩罚性的。因为社会净成本是其对桥梁的损害。

但这一分析是不完善的。它没有考虑顾客。先不论因他们损失其偏好的选择而造成的效用损失(假设相互竞争,岛上的商人就没有取得消费者剩余)。如果我们假设大陆商人在总量上面临一支向上倾斜的边际成本曲线,桥梁关闭所造成的需求波动将造成对其所有的顾客收取更高的价格,所以对大陆商人生产者剩余的增加将会(在任何程度上)被消费者剩余的减少而抵消。(如果你不理解什么是“消费者剩余”和“生产者剩余”,请看第9章。)所以,岛屿商人损失了,大陆商人得益了,但所有的顾客都损失了。但是,这假设大陆商人没有生产能力过剩(excess capacity)。你能知道为什么吗?参见第12章。

这为从经济角度分析任何法律索赔诉讼提出了一项有益的提示:自始至终要同时考虑由所称错误行为引起的收益(无论谁得到)和损失。这将帮助我们去理解,例如,为什么竞争不是一种侵权。A是小镇上唯一的商人。B开了一家商店与之竞争,其结果是A的利润暴跌。应该允许A对此提起诉讼吗?回答是否定的,其理由是他的损失要比其他人的得益小。假设在B与之一起经营之前,A有些商品的价格为10美元,其利润为5美元,他销售1,000件,共获得总利润5,000美元。而在B销售同一商品后,A被迫将其商品价格降至每件6美元。比如说现在的总产出为2,000件(为什么大于以前?),并且在A与B之间平均分割,B也以单价6美元出售。A的利润要降低4,000美元,但那些以前购买了1,000件商品而现在将继续购买它们的顾客会得到同等数额的改善,无论他们现在从A处还是B处购买商品。如果假设B以6美元单价出售时正好不盈不亏(让我们推测他是一个新手,其成本将比A高),那么唯一必须将其福利考虑进去的其他集团就包括那些首次购买或比以前购买更多商品的消费者。他们全体都必然得到改善,否则他们就不会不购买可替代的其他产品而转向这种商品。所以,虽然A遭受了损失,但产生了来自新竞争的社会净收益。

在有些情况下,被告以那些后果无法预知为理由而逃避其对因他过失所造成的后果的责任。如果这只表明事故是不可能的所以是不可预见的,那么它就专断而又显著地免去了被告的责任,因为大部分事故都是低几率的事件。但事实上它好像表明了另外两种情况:其一,对在过失和伤害之间是否有因果关系存有相当的疑问。一人被告知其金丝雀因兽医过失而死亡,他听到这消息后因心脏病发作而死去。因为这样的结果被看作是不可预见的,所以这就表明了这样的意思:我们不是无法相信这样的震惊足以置他于死地,就是认为如果他处于如此病弱的境地那么他可能也活不了很久了。

不可预见性(unforeseeability)在侵权法中的另一层意思为,昂贵的信息成本阻止了一方当事人采取措施预防所发生的特定事故;换言之,一旦风险信息被看作风险避免的一种成本,那么汉德公式中的预防成本(B)将会过高而对预防具有抑制作用。一非法侵入者在房地产开发公司一所建成后没人居住的房屋中住下过夜,但由于正巧开发人将通往房屋的煤气和自来水管道拼接了,结果造成夜宿者窒息死亡。有经济理由认为,不应允许开发人提出为其对非法侵入者不负义务作抗辩的任何理由。有时,非法侵入者的非法侵入行为价值要大于事故预防成本(加上对房屋所有人造成的任何损害),但交易成本却过于昂贵。在这些情况下,非法侵入就将创造价值。所以,我们要求潜在非法侵入者衡量一下相关的价值和成本。但他们又不可能权衡不可预知的成本。一座新建的住宅楼通常应该被建在一个安全的地方。非法侵入者没有任何理由能预见自己可能在其中因窒息而死亡。他可能已作出了一个完全理性的判断:他非法侵入的价值超过所有预期成本,包括事故成本在内。

注意一下此处侵权和契约的相似性。被窒息的非法侵入者就像哈德利诉巴克森德利案中的违约者(参见4.11):两人都不能预见(即,以合理的成本使他自己知道)他行为的后果,所以没有一人被认定为对此后果负有责任。土地开发者就像哈德利诉巴克森德利案变体中的商业摄影师:他们都能预见不采取预防措施的后果,要么他们自己应该采取措施,要么在另一方当事人能以更低的成本采取预防措施时将危险转向另一方当事人。

对可预见性进行侵权处理的一个明显异常现象是脆弱原则(eggshell skull principle)。即便被告无法预见受害人伤害的程度,侵权受害人仍将被允许取得其全部损害赔偿,因为受害人是异常地脆弱。不过,在这种情况下加于责任的理由是,为了使全部侵权损害赔偿相当于侵权受害人的全部损害,就有必要在脆弱情况下加于责任以平衡“坚硬(rock skull)”(即,受害人对侵害具有超常的抵抗力)情况下的无责任。在正常受害人遭受损害的任何案件中,这种选择会被采用。但这种方法会扭曲受害人的激励(为什么?),同时也产生了严重的衡量问题。(对加害人的激励效果又是如何?)

6.8共同侵权、分担、补偿;雇主对雇员行为负责和性骚扰

我们已列举了一些共同侵权(joint torts)的例子,此处是另外两个例证:(1)两个土地所有者对其财产过失着火。火势各自蔓延,最后接合扑向原告的房屋,将其烧毁。每家的火都足以造成其全部损害,所以两个土地所有者都对此负有法律责任。(2)一个雇员因过失而伤害了某人。根据雇主责任原则(the doctrine of respondeat superior),雇主应对他们雇员的侵权行为负责。为了促进他们的工作,即使他在雇佣、训练、监督或不解雇等方面都没有过失,雇主仍对此负有责任。

我们已经讨论了第一类型共同责任(猎人案)的经济原理。第二类型共同责任的经济原理基于这样的事实:就大部分雇员而言,如果他们严重伤害了某人,他们就不可能有资源来支付法律裁定的损害赔偿。所以他们就不是很经得起侵权责任激励作用的考验。但其雇主能促使他注意,如对其疏忽采取解雇和其他惩罚措施(在什么情况下解雇会对雇员产生成本呢?),而且正是使雇主对雇员的侵权负有责任才会促使其运用这样的诱导方法。我们要注意的是,他的责任是严格责任,因为雇主活动量变更(如用资本投入替代劳动投入或缩小企业经营规模等)可能是减少雇员侵权的潜在的有效率方法。

但雇主对雇员侵权受害人的严格责任有一个重要的限定:侵权必须发生于雇佣过程中。这表明,例如,如果雇员在上下班途中发生事故,雇主就不应对受害人负责任。这一结论(这一结论附带表明,对雇主责任原则作出钻牛角尖的解释是不恰当的)的经济理由是,雇主采取行动减少雇员的上下班路途事故并不会对他有益。这种事故的可能性是不大的,并且由于它们不是发生在工作时间,雇主也缺乏适当的信息来采取措施而使之最小化。比较一下:一个作为旅行推销员的雇员,在其路途中伤害了某人会是一种什么样的结果。

另一点要注意的是,雇主对其独立承揽人(independentcontractor)的侵权不负责任。独立承揽人具有偿付能力的可能性要比雇员大。而且,雇员依雇主指令工作而取得工资,而独立承揽人完成依契约规定的特定任务而从雇主处获得一笔金额。在此,委托人并不监督独立承揽人的具体工作,所以也就不可能使其像雇员那样安全地工作。但也存在着一种例外,即它发生于独立承揽人的作业具有高度危险性的情况下。这在经济学上也是有道理的。根据以上界定,预防措施的合理成本越高,这将使委托人越有可能在有效率地预防事故方面做些工作;因为独立承揽人的作业危险度越高,其碰到支付能力问题的可能性就越大,由此其预期损害金额也就越高。

工作场所的性骚扰现在被广泛地认为是一种侵权;而且人们可以由此假设,如果雇员A骚扰雇员B,那么其雇主C应对B承担责任。但依据这种侵权的流行观点,只有当工人是管理人员(为什么?)或C有理由知道在其工作场所存在性骚扰问题而又不管时,C才应承担责任。事实上,C只要有过失就应承担责任,雇主对雇员行为承担责任的原则不适用于此。为什么呢?一个经济解释是,雇主防止所有有少数雇员造成的性骚扰事故实质上是不可能的,这就意味着通过雇主对雇员行为承担责任的原则而实施严格责任不会有任何利益分配效应。

本节是以两个例证开始的,其中是(1)两名土地所有者对火灾的责任和(2)雇主对雇员侵权的责任,它们说明了共同侵权的两种基本类型。(我们应该从关于受害人过错的讨论中熟悉它们;因为一件加害人和受害人都有过失的事故构成了共同侵权。)例子(1)是一个共同注意案,而例子(2)是一个选择注意案。在普通法中,适用于共同注意共同侵权案中的共同侵权行为人的责任规则是“侵权行为人间无分担(no contributionamong tortfeasors)”,而适用于选择注意共同侵权案的规则则为补偿(indemnity)。这样的范式有其经济学意义吗?

侵权行为人间无分担原则表明,如果原告在一对数名侵权人中的一位进行起诉的诉讼中获胜而取得损害赔偿,那么被告就不能强迫其他侵权人为之分担他们的“合理”份额——或任何份额;但如果原告在一个对侵权行为人集团进行起诉的诉讼中获胜而取得损害赔偿,那么即使其结果有一个或更多的侵权行为人逍遥法外,他仍能以任何比例从他们处取得损害赔偿。这一规则好像可能会导致威慑不足,但事实上并非如此,因为其分析是与比较过失相类似的。假设只有X和Y两位潜在共同侵权行为人。X的预防成本是10美元,Y的预防成本是20美元,而其预期事故成本为80美元。由于这是一种共同注意的情形,所以如果X或Y不采取最佳预防措施,那么都会导致事故的发生。假设X估计他被迫向这一事故受害人支付损害赔偿的可能性只是10%,那么他的预期事故成本就为8美元。虽然这比X的预防成本(Bx,10美元)低,但X肯定知道如果他不得不向原告支付损害赔偿的可能性为10%,那么Y的可能性就是90%,所以Y就面临着72美元的预期事故成本,并由此而积极地花费20美元的预防成本(By)——Y就不会犯有过失了,那么全部事故成本将会重新转向X。所以,X终究会努力采取预防措施,花费预防成本(Bx)。其结果是双方当事人都会采取注意的预防措施。

虽然共同侵权行为人间无分担规则是有效率的,但分担规则(rule of contribution)——它允许向原告支付了超过其“合理”份额的共同侵权行为人对其他共同侵权行为人提出分担的要求——也将为所有共同侵权行为人提供适当的安全激励,而且这与分担份额如何决定(按比例、相对过错等)无关。唯一

的区别是分担的管理成本比无分担要高,因为它要求法院决定另一问题并监督转让性支付。

根据选择注意共同侵权案的规则,即补偿(indemnity),可能遭受更高事故预防成本的一位共同侵权行为人可以让另一位共同侵权行为人补偿其全部损害赔偿金。因此,如果X公司对其雇员Y过失造成的对原告10万美元损害赔偿负有责任,那么X就有权(虽然在实际上很少能够取得)从Y处取得10万美元的全部补偿。同样,如果X因是某产品的最终完成人而被认为对由产品瑕疵引起的消费者损害负有责任,而Y是不合格部

件的供应者,并且X用合理的检查无法发现其缺陷,那么X就可以强制Y对其损害赔偿实施补偿。

由补偿原则引起的、责任从一共同侵权行为人向另一共同侵权行为人全面转移的经济解释是简单的。在选择注意案中,我们并不要求两个共同侵权行为人都采取预防措施,而只是要求能以更低成本避免事故的一方采取预防措施。另一共同侵权行为人的责任就是万一破产阻碍侵权责任对原事故避免者起威胁作用时能起到一种保障作用。所以,有必要在可能的情况下建立一种将最终责任转向最有效率的事故避免者的机制,而补偿规则正是起着这种作用。

6.9救援:责任与赔偿

当我在街上行走的时候,看到一只花盆从临街房屋窗户上掉下来,这威胁到另外一个行人,虽然我简单的一声警告就能救他,但我却保持了沉默。尽管预期事故成本很高而我采取措施防止它的成本却很低,但我仍然对此不负有任何责任。这一结论好像与汉德公式不相吻合,因为如果交易成本不是过高的话,遭到危险的行人肯定早已向我支付了足够的补偿以克服我不愿意大声警告他的心理。所以,使我对此负有责任倒好像会使价值增加。这一观点认为,即使警告或救援的努力会使救援人面临危险,还可以作出如下假设:救援人的危险(由此产生预期预防成本)要比遭难人的危险(由此产生预期事故成本)小,而受害人的生命价值至少与救援人是一样的。虽然“引起”事故的并不是旁观者,但因果律概念却只在侵权的经济分析中起着非主要作用。它们在以下意义上却确是中肯的:因果关系界定了潜在被告的范围——即那些在某种意义上造成原告损害的人。由于防止损害的那些人的范围并非是这样限定的,所以对那些真正能以合理成本防止损害的人作出乐善好施责任限定在实际上也是有困难的。

使乐善好施者承担责任的另一个经济学上的异议是,它会使在有人可召集情况下救援努力的成本更高,而增加的成本无疑会减少潜在救援人的数量——健壮的游泳者会设法避免去拥挤的海滩。(这一观点与6.4中普洛夫诉帕特南一案的结论相一致吗?)这看起来好像责任只会将成本加于那些在没有责任情况下不会设法实施救援的人,而不会对利他主义者产生影响。但由于两方面的原因,这是值得怀疑的:第一,即使是一个利他主义者,他也要在关键时刻作出是否要努力实施对他有危险的救援行为的选择,所以他不希望法律去强制他。第二,作为一个利他主义者,他的收益之一是公众的赏识。(这为无名慈善赠与只是很小一部分这一事实所表明。)由于责任使救援者无法证明其行为是出于利他主义动机而不是为了避免他不实施救援将受到的法律制裁,所以它就使这种公众赏识收益化为泡影。

赔偿是责任或利他主义作为促进他人救援的另一选择,即一种(我们在4.14中看到)运用于医生和其他在紧急情况下为他人提供帮助的职业人员、也被广泛地应用于海事法(在那里被叫做救援法)的方法,我们在以前已碰到了这种情况。

普通法在总体上对补偿人们提供外在收益要比对要求人们偿付由他们造成的外在成本吝啬得多。允许带来外在收益的人将其部分成本外在化是一种比给他赔偿权更为普遍的解决外在收益问题的方法。一个为了救一座城镇而推倒火灾道路上一座房屋的人不应该对房屋所有人赔偿,但他们两人也都无权向获益于他们行为的城市居民取得赔偿。其理由可能是,虽然外在收益(external benefits)和外在成本(external cost)在经济学上是对称的,但它们的普通法制度管理成本却是不同的。强加外在成本的法律制裁会阻止诉讼;尤其在法律标准是过失而非严格责任的情况下,更使实际法律诉讼趋于减少。但赔偿权意味着一旦给予利益就可以提出的法律索赔请求权,只是其诉讼成本可能是惊人的。允许施益人将其部分成本外在化是一种更为自然而管理成本又更低的鼓励提供外在收益的方法。

6.10侵权损害赔偿的功能

为了维护其信誉,侵权制度就要求,如果被告负有责任,那他就必须支付至少相当于汉德公式中事故损失额(L)的损害赔偿。但应该将它们付给受害人还是付给国家呢?它们应只限于事故损失额(L)还是要同时施于惩罚性损害赔偿呢?

至于为什么必须在事实上将损害赔偿给予受害人而非国家,这有两方面的理由:第一是给受害人予以诉讼的激励,因为诉讼是维持侵权制度作为一种对过失的有效威慑力所必需的;第二是防止受害人采取过度的预防措施。回想一下我们的机车火花例子和其预防成本表(表6.1)。就会发现其最佳预防措施是铁路花50美元购置火花制止装置和农民花25美元将其亚麻移离一定距离,但如果铁路不采取任何措施农民还是能够防止事故的,只是他要将亚麻移得更远从而其成本将为110美元。如果农民不能由铁路过失而得到赔偿,那么铁路就可能会决定继续采取过失态度。因为他知道,农民会竭力地以110美元的成本去避免150美元的预期损害,而他这样做会使铁路节约50美元。

在责任规则是严格责任的条件下,将损害赔偿限制在事故损失额(L)范围内的理由是很明显的:预期事故成本(PL)的增长将使潜在加害人对安全措施愿意作出的支付额也增加,所以很重要的是事故损失额(L)反映了损害的实际成本。但如果责任规则为过失,那么潜在加害人总可以通过自己的注意而避免责任,所以原则上它就与制裁的严厉程度无关,因为他仍只对安全支付预防成本(B)。但我们从理性人规则讨论得知,过失具有严格责任的因素。而且法律错误(legal error)的风险总是存在的;所以如果潜在加害人通过采取更为谨慎的态度能减低被错误地认定为犯有过失的可能性,那他会愿意这么做,并且潜在责任越大,他在这方面的支出也会越大。这就是反对将惩罚性损害赔偿作为侵权案一般规则的有力理由;但我们也将在以下章节讨论某些例外。

6.11对丧失谋生能力的损害赔偿

当某一事故使受害人在未来某段时间内无法从事工作时,法院就不会要求被告在受害人伤残期间支付定期赔偿(相当于生活费赔偿),而是要求他赔偿受害人一笔等于已损失的预期未来收入流量现值的总额。这不同于简单地将收入依伤残时期的周期数(如周、月)成倍计算。应该作出的赔偿是在以上基础上对受害人的过度赔偿(假设伤残期间无通货膨胀,那么事情会简单些),因为在伤残结束时受害人取得的不仅是各阶段支付的总和,而且还包括其总额的利息。如果赔偿总额是按期给付而不是在开始时就全部给付,那么他就得不到那笔利息。一次性支付的总额应相当于受害人为购买年金保险以在预期伤残期内取得定期收入而应该支付的价格,并且也不会比它高。这就是未来损失的现值。

现值总额的一次性支付要比一直拖延到未来的阶段性支付更可取。它既能节约管理费用,又能避免为不断取得支付而继续保持无工作能力状态的消极效果。如果取得一次性总额赔偿后,受害者就会尽一切努力在其估计的时间内恢复健康。相反,阶段性伤残赔偿支付制度的作用就相当于对已获所得征收100%税率的效果。

法院在裁决有关伤残家庭主妇案的损害赔偿时遇到了困难。通过合计雇佣各种服务组合(清洗、照看孩子、做饭等)的提供者所需的总额来评估家庭主妇工作的价值已使法院陷入困境,而且的确如此;但这会违背机会成本概念。家庭主妇服务的最小值,也即如果没有这些服务时对家庭造成的成本,是她的时间用于次佳使用时的价格。假设她已被训练成为一名律师且能在律师事务所工作时的收入为10万美元,但她却选择了做一名家庭主妇,而她作为一名家庭主妇履行的各种责职在市场上只要用2万美元就能雇人完成。由于她选择呆在家里,所以我们可以推测她在家里的服务被其家庭看作至少价值10万美元;因为如果不是这样,那么这家庭为了增加实际收入,就可能早已让她做律师工作而雇佣其他人来履行其家庭职能。所以,如果她已致残,那其损失至少是10万美元。虽然它还可能更高,正像一名歌剧演员的价值(不包括其终年收入)可能超过其从事其他职业的价值一样,但对家庭主妇服务的评价的确是很困难的,因为在家庭主妇这一领域缺乏一个显性市场。

虽然机会成本方法的运用并非总是很容易的,但这方法的确可能是更为可行的。试考虑一下由于以下情况而产生的估算问题:由于一妇女成为(和仍为)家庭主妇,她的市场收益能力赶不上她如果不作为家庭主妇时可能已达到的水平。如果恰当地运用,机会成本概念就会要求估计在她不成为家庭主妇而进入市场情况下的可能市场收入(market earnings)到底是多少(扣除与其市场工作有关的任何投资成本——如教育——后的纯利)。法院虽然在这种案件中仍不会使用机会成本概念来决定损害赔偿,但它们正通过考虑家庭主妇的家庭服务质量证明而向它逼近。这是一种避免错误地用家庭佣人成本估价这些家庭主妇服务的间接方法。

当作为伤残损害结果的收益损失在很长时间内才能被认识到时,刚才作出的两种关于受害人收入的未来变化和选用利息将这些收入折合成现值的假设都将严重影响赔偿数额(award)。(贴现的作用表现在表6.2中。)让我们先考察一下未来收入的估算问题,然后再讨论适当贴现(利息)率选择问题。

表6.2

| 时间 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

| 10年 | 224,565美元 | 193,043 | 153,615 | 141,255 |

| 20年 | 408,785 | 311,555 | 212,840 | 186,735 |

| 30年 | 501,603 | 384,313 | 235,673 | 201,138 |

不同时期和不同贴现率情况下,每年2.5万美元收入损失的现值

为了回避决定受害人是否可能在某段时间改变职业的问题,我们就必须决定从事故到退休这些年中每年可能得到的薪金是多少。这一研究的起点是衡量该职业的年薪。例如,如果受害人是一位25岁的卡车司机,那我们有必要知道的就不仅是25岁卡车司机的薪金,而且还包括26至64岁那些卡车司机的薪金(假设他永久残废而退休年龄为65岁)。下一步就是决定这一职业的薪金可能会发生什么变化。要预测改变某一特定职业薪金水平的许多因素是很难的——如该工人受雇的行业产出需求的变化,或行业工会组织状态的变化。这些影响未来薪金变化的因素在损害赔偿中往往一般被忽略不计。可预见的薪金变化原因有三个方面:(1)依过去该行业的雇佣经历来决定解雇的可能性;(2)劳动生产率的提高;(3)通货膨胀。

让我们考虑一下(2)和(3)。生产率(Productivity)是投入和产出之间的比率。劳动生产率(Productivity of labour)的增长就是每小时劳动的产出量的增长。如果除去雇主的生产成本,劳动生产率的增长就会使他——对工人需求的竞争也将迫使他——向雇员支付更高的薪金。劳动生产率的提高看来是与工人平均每年大约3%的实际(即对通货膨胀作调整后)收入增长有着重大关系。

由于我们已获取了卡车司机在其工作年限中每年可能得到的实际薪金(通过其生命周期、失业和生产率增长作用而调整其当期薪金)的估计数,下一步就有必要将其每年估计薪金相加,直到依保险统计计算出来的他可能生存到的那一年末为止。我们还可以——虽然我们不久会明白没有这种必要——调整我们对其实际薪金的估计数,以反映估计发生在他工作期限内的通货膨胀对名义工资(nominal wages)的影响。如果我们这样做,我们会用投资者预期(investor expectation)——如反映在像美国政府债券(government bonds)这样的长期无风险证券利息中的——来估计未来的长期通货膨胀率。

利率由三个主要因素构成。第一是扣除所有损失风险和通货膨胀(或通货紧缩)预期后资本净收益的实际机会成本。第二是补偿投资者可能无法取回资本而必需的风险报酬,这种酬金将为投资者对风险的态度所影响。但在美国政府的债券中不存在风险因素。第三是贷款未偿清期限内的预期通货膨胀率。如果贷款期为一年而在这一年中美元的购买力预期下降4%,那么即使没有违约的风险,放款人也将要求偿付没有使其资本在一年中增值4%的机会成本,以赔偿其在这一年中的资本购买力损失。

资本的实际无风险成本的合理估计数为2%,而长期政府债券的现行利率约为10%,这样长期预期通货膨胀率就为8%,这是在事故受害人伤残预计会持续多年的情况下用以估算通货膨胀的一个相关数。由此,我们应在工人损失收入每年估计数上再加上8%。

所有这些完成以后,我们还应将每年的估计数折算成现值——一笔用作投资时将会产出收益(本金加利息)以弥补每年损失的金额。现值数由用于贴现计算的利率所决定。利率越高,现值数就越小(参见表6.2),因为更高的利率将使增值速度更快。我们可以利用长期债券的名义利率(nominal interest rate),即包括了通货膨胀因素的利率。这可能是一种很高的利率,它会导致比使用较低利率时更低的现值,但原告不会受损害。名义利率高是因为它包括了已用作使原告未来收入损失升高的通货膨胀因素。在对现值作出正确计算的情况下,通货膨胀是一种假象。如果我们要估计真实(不计通货膨胀)的原告未来收入损失,那么每个估计数都会低8%,但我们可以用比真实情况低8%的利率来将这些估计数折算成现值。

但是否在两种情况下都应该使用无风险利率(联邦政府发行和担保的证券利率)吗?不是。其损害赔偿相当于现值的收入损失流量并不是一种无风险的流量——死亡、失业、其他原因引起的伤残都可能将之中断。所以,如果原告是厌恶风险的,那他就将认为其收入损失有风险流量的无风险等值对他更有价值。风险因素必须加入贴现率以使现值下降到这样一个水平——而现值的这一水平起到了它想替代的有风险收入流量的同样效用。

这里还有一个复杂情况。第5章中讨论的家庭生产理论表明,个人实际收入并不限于他一周168个小时中40小时所赚的市场收入。使一人无力从事市场工作的严重事故可能也损害其非市场时间的生产能力,而他可以用之创造娱乐、爱或其他基本的家庭日用品。第二职业(即兼职)的薪金额可能被用作估算无能力将不用于赚取市场收入的时间用作其他生产的机会成本。但如果这么做,那么就应该减去薪金中代表工作成本补偿的那一部分(包括无金钱收益的闲暇放弃和任何工作中的危险和不舒服),以决定工人因伤残造成的净损失。

6.12对痛苦的损害赔偿及人的生命价值的评估问题和过度赔偿的风险

在本书第1章中涉及的、外行人困惑不解的金钱损失和经济损失之间的关系,实质上是关于对痛苦、容貌毁损、行动能力丧失和其他由事故引起的苦难(即使收入不受影响)实行损害赔偿(往往是非常实质性的)的评判。这样的损失也产生机会成本。人们将付出代价避免它们,并要求对他们遭受的风险索取赔偿。

对痛苦的损害赔偿,即使是明显慷慨的话,也可能存在对受事故伤害的受害人补偿不足(undercompensation)。因为视力和肢体的丧失减损了可以用金钱购买的愉快,所以为了使受害人取得其事故前的相对同等满足,通常就需要一大笔钱。这个问题在死亡案件中显得最为严重。在交易立即发生的前提下,大部分人不会用其生命去交换金钱,因为他几乎没有时间去享受其生命变卖的收益。如果说死亡案中的适当损害赔偿是无限大的,这种说法是不正确的。这表明,致命事故的最佳几率为零,或几乎趋近于零(为什么这样限定?),而且很明显地人们不愿意单独或集体地负担竭力减少致命事故发生率所必需的成本。

法院将令人困惑的生命价值适当评估问题置之不理从而已使之得到了解决。死亡案中的损害赔偿普遍限于给生存继承者赔偿的金钱损失(在有些州,算作已故受害人的遗产)加上医疗费用和受害人死前所遭受的任何痛苦的成本。给生存继承者的金钱损失为受害人收入损失减去其生活费用。除了死亡案中要减去受害人的个人费用(食品等)而伤残案中不减去外,其损害赔偿计算是一样的。其隐含的假设是,已死去了的人不可能因生存而取得任何效用!

当一个人死亡和致残时,除了他的现存继承者外,常常遭受损失的还有其雇主。雇主对他们的雇员进行培训投资是希望培训会产生更高的生产率以作为补偿。由此产生的人力资本与机器一样是雇主的有形财产,而对其破坏就是一种实在的成本,正如有些外国法院已(默示地)承认在雇员受损害的情况下给予雇主损害赔偿所表明的一样。普通法法院过去曾裁定给予这样的损害赔偿,但现在不再这样做了——因为它们错误地认为这样的赔偿表明了雇主“拥有”雇员。

一个特别困难的问题是对儿童生命价值的评估。虽然我们常常无法找到收益损失的估算基础,但可用父母将其孩子抚养到死亡之日的金钱和时间(时间可依市场机会成本而货币化)投入作为父母损失的最低估算以确定损害赔偿的基础。如果孩子的预期价值对父母来说低于投入成本,那么他们就不会投资。当然,儿童的价值可能要大得多,但要进行全值估算将会碰到严重的困难。

这种评价的方法随着孩子变大而变得越发不可靠,因为到那时父母将通过从孩子处取得无形服务(如,快乐、漂亮、拥抱)而更多地收回其投资。在另一方面,孩子越大,就越容易预测其市场收入。

对死亡案件的估价问题可以通过区分由危险活动引起的事前(ex ante)和事后(ex Post)效用变化来解决。如果我开车上街不小心,这就会有伤害许多人的危险。通过研究危险职业工人所要求取得的薪金和更为深入地研究人们在安全和购买火烟报警器、使用汽车安全带之间的自愿抉择(voluntary trade-off),我们对冒伤害和死亡风险所默示承担的成本有了一些了解。这些研究可被用作估算我危险驾驶的成本,而我对危险驾驶成本负有责任,无论我的车是否真正撞了人。如果我的车确实撞死了某人,那么对我征收的损害赔偿也不会更高了,因为假定如果受害人已取得了我危险驾驶的事前成本(ex ante cost),那么他就该承担风险。由此,他的遗产继承人和其他任何我驾车危及的人就有权取得那成本以作为损害赔偿,而不会比之更多。

要注意的是,这样计算的事前损害赔偿总量不会与某实际受害人的普通法损害赔偿总量相等。以下事实并不表明100人中的每一个人都可能只要求从我处取得5000美元就会忍受风险:我的行为使100人中的每一个都遭受1%的丧失生命风险,而其生命在一个利用传统损害估算方法的侵权案中的价值可能为50万美元。即使暂且不谈风险厌恶问题,由于大多数人从生命取得的收益中既有金钱方面的也有非金钱方面的,所以他们承担死亡风险的要价要比因死亡引起的纯粹金钱损失高,而普通法制度试图予以补偿的却只是纯粹金钱损失。

而且,要使上面提及的损害评价方法适合于寻求那种使法律补救动议取决于受害人的制度,这好像具有难以克服的实际困难。许多危险行为的“受害人”依事前方法甚至不会意识到对他们会有危险,并且偶然遇险死亡的某人的遗产继承人也不会有特殊的激励去进行诉讼;所以能收到的也只能是他的事前风险酬金,而这通常只是一笔很小的数额。

最后的可能性是从事前成本来推断事后成本(ex postCost)。假设我们知道为了承担万分之一的死亡风险而平均每人需要100美元。我们能推断他将其生命价值视作100万美元吗?我们可以作这种推断——至少是为了使侵权损害赔偿在正确水平上符合低几率损害(即事故),而这正是我们这里的目的。如果潜在受害人以100美元来估价其万分之一风险的消除,那么任何可以消除风险而成本又低于100美元的预防措施就是有效率的。换言之,预期事故成本(PL)为100美元。由于几率(P)为万分之一,而事故损失(L)即可用100美元除以万分之一,其计算结果为100万美元。如果我们认为死亡是由加害人在没有采取预防措施情况下造成的,那么,那些没有以低于100美元成本采取能消除风险的预防措施的加害人就必须支付。我们据此就会得出一个正确的具有威慑力的赔偿数额——100万美元,从侵权角度看,其生命的恰当估价也即为该数额。

但在死亡几率很高的情况下,这种方法就不会奏效。承担万分之一死亡风险时只需要100美元这一事实并不表明他遭受10%死亡风险时就只需要10万美元,或他确定无疑要死时只要100万美元。正如我们前面说的那样,大多数人不会愿意在取得金钱以后立刻放弃其生命。但如果我们从此推断生命的价值是无限的,那么不论几率(P)多小,预期事故成本(PL)也将是无限的,从而人们就永远不会冒任何风险——而这显然是一种对人类行为的虚假描述。所以,生命价值(图6.3中的纵轴)可能比死亡风险(横轴)增长得快。如果每一风险增长都产生同样的负效用,那么连结负效用和风险的函数将是一根直线。描绘函数的曲线形状表明人们承担大风险所要求的钱要远远大于承担小风险所要求的钱乘以风险增量。(图6.3中的cd要比ab大得多,尽管cd所补偿的风险增量与ab所补偿的风险增量是一样的。)在下一章中讨论对谋杀和其他犯罪的最适度刑罚时,这一观点会变得非常重要。

|

为什么在风险和负效用之间会存在着一种非线性关系(nonlinear relationship)呢?因为死亡风险越大,那么风险承受者实际享受支付给他的风险承担费用的可能性就越小。当然,最明显的是当风险为百分之百时,就没有一个有限的金钱数额可以补偿风险承担者——除非他是一个高度的利他主义者。

这一讨论隐含的主张是,有些事故受害人从损害赔偿处很少或没有得到效用。死亡的或陷入永久昏迷的受害人就没有从损害赔偿处得到效用;四肢瘫痪的受害人从损害赔偿处得到的效用就很少。在这些情况和许多其他情况下,事故将降低受害人收入的边际效用。每一个理性的人都想让他的钱起到最有效的作用,所以当其收入的边际效用低时他就会从事故后时期将收入进行重新分配;当其收入的边际效用高时他就会将收入重新分配到事故前时期。在死亡或严重永久性伤残的情况下,将通过对损害赔偿的税收来达到这一目的。因为税收的收益将普遍地增加(也许是通过降低其他税收)公众的可支配收入(disposal income),而公众中的大多数当然还没有死亡或伤残。为什么在这样的情况下这种方法要比对损害赔偿作出最高限定更好呢?

要注意的是,上面讨论的过度损害赔偿并没有伤害潜在事故受害人实施注意的激励,而且在事实上使它得到了加强。(解释为什么。)

6.13双重收益(双重来源)规则

如果事故保险单使我有权在特定种类事故伤害中取得1万美元,并且我认定加害人对事故中的伤害负有过失责任,那我就可以在向保险公司索取1万美元的同时从加害人处获得全部的损害赔偿(我们假设其价值至少有1万美元)。而其前提是假设我没有同意将我的侵权索赔权转让给保险人(代位,subrogation),而允许被告以我保险单为理由提出停止诉讼的申请将导致威慑力不足的后果。不论如何支付,事故的经济成本本身却只是1万美元,而如果裁定并没有使加害人承担损害赔偿,那么他在将来花1万美元(以事故发生几率折算)防止类似事故发生的激励就将会减弱。不太明显的是,双重追偿(double recovery)对我而言并非是意外收益。我以预期损害成本加保险单书写成本的价值买下了保险单。如果愿意,公司完全可以将加害人对我的损害成本负有责任的事故排除在保险单保险范围之外,或要求我将我因事故而可能拥有的任何法律权利都转让给它。在其中的任何一种情况下,我支付的保险费都可能应更少。

当双重收益(the collateral benefit)不是依照契约提供而是“无偿”提供的时候,有些法院就陷入了困境。但是,大量的无偿收益在实际上受益人早已间接支付了成本。如果雇主给予其受伤的雇员免费医疗,这只是表明雇主对其劳动部分用金钱支付而部分以实物支付,所以如果其货币薪水较高那么其“无偿”收益就会较低。

假设一个工人因有人在其雇主面前诽谤他而使他被开除;为此,他起诉诽谤者而取得了他被开除而失业期间的损害赔偿。他所取得的失业收益应从损害赔偿中扣除吗?作为一种最近似的答案,它们不应被扣除。他失业的社会成本是他保留工作情况下他所生产的产值,这种成本是不会因失业保险减缓其经济后果这一事实而减轻的。当然,就失业保险金是由政府提供这一点而言,有理由从雇员损害赔偿中减除失业收益或允许政府通过诉讼而收回这些收益。

6.14责任保险和事故保险的过失;无过错汽车事故赔偿

我们在本章前面几节已描述了过失制度主要的实体和救济特征,而这种制度许多年来一直没有得到过好评。主要的批评意见认为,它是一种昂贵而又不适当的赔偿制度。注意力自然集中于汽车事故案,因为它是过失案中最为常见的一类。研究表明,管理成本(主要是法律费用)在受害人从和解(sett-lement)和诉讼所得的总额中占了很大的一部分,所以许多在汽车事故中受伤的人很少或不可能取得赔偿——其原因在于,有时是受害人本身过失,有时是被告没有投保又无偿还能力或他干脆是个闯祸后逃之夭夭的不知名司机。

如果赔偿是过失制度的唯一目的,那它就是一种贫困的制度,因为它不但成本很高而且很不完善。但是,其经济功能不是赔偿而是对无效率事故的阻止。如果这一制度能节约大量的事故成本,那么其主要与责任判定(即决定事故是非是不经济的)有关的大量管理成本就可能是正当的。至于保险范围,那么这一制度的不足可以通过更广泛地购买事故保险而得以补救。

责任保险减弱了汽车事故损害赔偿的威慑作用(deterrentimpact),尽管我们将会明白这一观点的政策含义并不像人们可能认为的那么清楚。现在,汽车责任保险几乎是普遍的,虽然其部分的原因是各州要求汽车司机购买责任保险或提供有能力对事故负经济责任的相应证据。(要求其证明经济偿付能力是有效率的,而规定要购买责任保险却并非如此。你能理解为什么吗?)但即使没有强制,责任保险也可能会变得很普遍。风险厌恶的盛行是这一现象的一个必要条件;但出人意外的是,它并不是一个充分条件。理论上而言,一种成本更低而旨在避免为汽车伤害承担责任风险的方法是存在的:不要有过失(为什么即使保险没有管理成本这仍是成本更低的方法呢?)。但由于法院错误、由于过失包含着严格责任因素,所以就存在一种被裁定为过失的风险,为此就有必要以保险来预防过失的责任。

有了保险,事故成本对过失加害人而言就不再是受害人的损失了,而是加害人因过失而可能经受的任何保险费增长的现值。由于信息成本、管制过程中对“差别性”保险费率结构的敌视,以及政府强制的风险转让基金总库甚至允许最危险的驾驶员只以略高于平常情况的价格购买保险,所以责任保险的保险费并不是依某一特定司机的预期事故成本而制定的。虽然保险费并不是统一的,但差异通常也只反映了与过失有着松散关系的标准,如事故介入(accident involvement,被保险人是否有过失)或被保险人属于哪一个年龄组。即使在同一险别中,预期事故成本的差异也可能是很大的,所以这种计算责任保险费的方法会使某些司机受到过度的威慑,而另一些司机却受威慑不足。

如果不管制责任保险市场,那么保险公司就可能会根据其顾客因过失在事故中伤害某人的可能性的差异而收取不同的保险费。保险人和被保险人的关系就像在雇主责任规则下的雇主和雇员关系,而该规则通常认为,由雇员来控制过失是可接受的。但保险公司可能对其被保险人注意的控制力要比雇主对其雇员注意的控制力差,所以可能会比在禁止责任保险的制度下事故更多。但如果被害人得到全面赔偿,那么即使会有更多的事故,责任保险也还是有效率的。这样,保险人和被保险人的状况都会得到改善,而其他人的境况也不会恶化。对附加事故成本所必需支付的附加保险费将以减少风险厌恶司机的风险这种形式产生相等或更大的效用(为什么?)。这样,如果责任保险一点儿也没有钝化侵权法的锋芒,那么也就没有必要认为它是一种控制事故的无效率制度。

对过失的有关批评认为,它期望人们不因恐惧人身伤害而因恐惧金钱损害赔偿才停止其大意行为,或在受害人过失而无法取得赔偿的情况下人们无法从加害人处取得伤害赔偿时才停止其大意行为,这是不现实的。以下依次为对此观点的几点评述:

1.这一观点对自身并非处于危难中的加害人、加害人的雇主(如货运或出租车公司)和只对财产有重大危险的事故并不适用。

2.它忽视了对责任保险费率很高的事故的预防作用——因为它反映了被保险人的预期责任——从而使有些人不愿成为汽车司机。例如,对年轻男司机收取很高的保险费会使其延迟驾车起始期。

3.它表示侵权赔偿从来就不是全面赔偿。如果真是这样,它可能会加强我们前面观点的论证:虽然受到过分多的批评,但侵权损害赔偿倾向在事实上仍是对严重事故受害人的不足赔偿。如果对受害人实行全面的损害赔偿,他就不在乎成为或不成为受害人了。要注意的是,如果受害人受到的侵权损害赔偿

是不足赔偿,那么责任保险就可能产生外在性,而这与前面的分析是相矛盾的。

4.无过错汽车事故赔偿(non-fault automobile accidentcompensation)的试验所取得的经验证据(下文讨论)表明,侵权责任没有威慑作用。

5.虽然这不是一个关于汽车事故的观点,但我们还是不应该忘记:过失具有更为广泛的领域。很少有评论者认为医疗失当和产品责任对医生和产品制造商的行为不会有任何作用。

对过失制度的批判已在汽车案中发生作用,许多州已通过了无过错汽车事故赔偿法。从经济学角度看,这些法律的一个令人惊讶的特征是它们全然不关心是否能产生更有效的避免事故的激励。它们并没有设法使侵权制度成为一种对不安全行为更有力的威慑,而是设法去增加制度的覆盖面和减低保险成本。所有这些目标是相互矛盾的,并且是与减低事故发生量的目标相违背的。

作为许多成文法的范式的基顿·奥康奈尔方案(theKeeton O’connell Plan)指出了这一困境。依据这一方案,每一位汽车司机和乘客都要实施在万一发生事故时能补偿其医疗费用和收入损失的基本保护(basic protection),无论是加害人是否过失还是受害人自身是否没有过失。痛苦是无法赔偿的,而任何双重收益都应扣除。如果受害人遭受的除了痛苦之外还有1万美元以上的损失,那么他可能会放弃基本保护而以通常的方法进行侵权起诉。基本保护是第一当事人(事故)保险而非第三当事人(责任)保险。只有当受害人放弃基本保护而提起侵权诉讼时,加害人及其保险公司才对此负有责任。

为什么要排除痛苦损害赔偿而且要求扣除双重收益呢?很明显,并不是作者们认为痛苦不是实际损失,或双重收益是一种纯粹的意外收益;而是因为他们在严重事故中并没有排除这些情况。但他们需要某种减少平均损害赔偿额的方法以防止该方案提高保险成本。因为方案对无过错司机的受害人和自己有过错的受害人也实行赔偿,从而使其范围要比侵权制度的范围更为广泛。因此,如果这一方案下的平均索赔并不比现行侵权制度下的小,那么损害赔偿要求支付的总额就会比现行制度下的大,从而使保险费成本也大于现行制度下的保险费成本(甚至在假设管理成本较低的情况下也是如此)。来自减除双重收益的节约可能是暂时的;因为人们可能会减少其现行事故保险以补偿他们依基本保护原则被强迫购买的事故保险。但这一方案的策略是很明确的:即增加取得赔偿的事故受害人数量,但要减少平均赔偿费。

这方案不利于产生适当的安全激励。签署基本保护保险的公司对没有受赡养者的大型、重型汽车司机(包括粗心大意的)收取的保险费可能会相对低些;因为这样的司机与那些即使注意但却有许多家庭成员的小汽车司机相比还是不太可能蒙受重大的事故成本。这一结论会增加第二组人采取预防措施的激励,但却降低了第一组人的激励。但第二组成员的事故避免成本仍可能比第一组成员要高,他们中的许多人可能以对其相对低的成本减低对其他人的预期事故成本,其方法是更注意地驾车或用更轻便的汽车替代原来的汽车。

无过错原则的支持者们坚定地认为,威慑是刑法的功能。由于对刑事处罚提供保险是非法的,所以责任保险在渐渐削弱过失责任威慑功效方面的作用也就被消除了。但更为强调对汽车事故过失介入者的刑事处罚也会损害这些方案的赔偿目的。如果事故中有过失责任的受害人被处以罚金,那么他的净损害赔偿就应在原来的基础上减去罚金数,结果它就与其损害不再相一致。另外,证明行为过失的责任和由此产生的成本在施加不可保险的刑罚的诉讼过程中也会更高,因为法院自然对那些无能力通过对错误处罚结果投保以保护自己而左右为难的被错误起诉的被告特别关注。

一项研究发现,以其无过错法律对侵权责任进行严厉限制的州可能会增长10%~15%的汽车事故死亡率。这一结果看上去好像是很神秘的,因为无过错法律在死亡案中仍使侵权责任保持着原样。但是,我们必须牢记注意的或然性特征:如果无过错原则导致的是更为粗心大意的驾驶,那么就会产生更多的事故,而其中的某些部分将是致命的。

6.15故意侵权

到目前为止,本章已对意外侵权(accidental tort)进行了讨论,它们在法律中常常被称作非故意侵权(unintentional tort)。现在,我们有必要来讨论侵权法的另一重要方面——故意侵权(intentional tort)。像许多法律界限一样,故意侵权在分析上也是不明确的,部分原因在于“故意”一词的模糊不清。在加害人早知道能通过采取追加预防措施而减少事故发生几率这一意义上而言,大部分意外损害都是故意的。当侵权行为人是一家企业而能从过去的经历中预知其每年将遭受一定数量的意外损害时,故意的因素就很清楚了。相反,在许多故意侵权案中,故意的因素被严重淡化了,就像当一位外科医生非故意地超越了病人对外科手术作出的明示或默示同意时将被看作犯有虐待罪。在通常的医疗虐待案中,问题是情况是否非常紧急得足以证明没有取得病人事先同意的手术是合理的。这又取决于拖延的成本(如在病人条件恶化时的风险,加上再实施全身麻醉的危险)是否超过了病人考虑是否实施手术这种机会的价值,如果是的,那么我们就从中发现了病人对手术的默示同意。这情况很像前面章节讨论的财产和侵权案——特别是在第4章末讨论的默示契约案。它并没有离析功能截然不同的行为方式。

另一个关于故意侵权如何才可能完全陷入合法活动之间冲突的例子是由伏击枪案件提供的。在伯德诉霍尔布鲁克一案(Bird v.Holbrook)中,被告在距他家一英里处拥有一座很有价值的郁金香花园。虽然花园是有围墙的,但郁金香花还老是被盗,所以他就在里边安置了伏击枪。而其邻居的孔雀却逃进了他的花园。案中原告是一个年轻人,他为了替孔雀的所有者抓住它而追进了花园,不幸绊上伏击枪而受伤。法院认为被告对原告的伤害负有责任,因为他没有设标志指明他在花园内已装有伏击枪,而且这一事件又发生在白天。

在这一案件中,作为一个经济学家至少应该思考的问题是,种植郁金香和饲养孔雀两种合法活动之间的适当协调。被告对郁金香花园作了很大的投资,而又由于他住得远,围墙就对盗贼不起作用了。在警察治安保护不足的情况下,伏击枪也许是成本效果最好的郁金香保护方法。但由于伏击枪不能辨别盗贼和无害非法侵入者,所以它们就妨碍了家畜所有者到其他人土地上追寻其家畜,从而增加了饲养家畜的成本(围栏成本和走失损失)。在伯德一案中,法院提示了一种也许虽然脆弱但却灵活的调节方法:设置伏击枪的人必须告示他的这种行为。而家畜的所有者在没有那种告示的其他人土地上是不会停止追寻的。告示在夜晚就不会起作用了,但那时家畜很可能已关住了,而且无论如何也很少有家畜所有人在天黑之后仍寻找他们走失的家畜。所以,这一分析结果与过失案——非故意侵权案的原型——的分析是一样的。

但是,还存在着一类在经济上与非故意侵权有区别的故意侵权。它们包括非法侵入(参见3.6)、干犯他人身体、单纯殴打(如不同于医疗虐待和非法拳击职业赛中技术性殴打的抢劫)、欺诈和侵占(盗窃的侵权对应)以及有时非常类似于普通法中的强奸、谋杀、抢劫、欺诈和盗窃等罪行的侵权。这些侵权和与之相对应的犯罪涉及的已不是合法(生产性)活动之间的冲突了,而是发生在低交易成本情况下向被告的强制性财富转让。这样的行为是无效率的,因为它违反了前几章我们阐述的原则:在市场交易成本低的情况下,如果可能,人们应利用市场;如果不可能,那就应停止这种行为。当盗贼至少与被盗物品所有者一样看重其物品时,盗窃或侵占就不只是无成本转让性支付了,所以对此的异议也必须在经济学之外才能寻觅。如果允许这样的强制转让,那么财产所有者就将在保护上耗费资源,而盗贼也将耗费资源使财产所有者的努力无济于事。考虑一下,有一种物品对其所有者和盗贼都值100美元,并假设如果所有者不在保护上花成本,那么盗贼可能要在时间和盗窃工具上花费20美元后才能窃得该物品。我们还假设,由于所有者知道财物可能被盗而花费30美元预防成本,从而将盗窃的几率降低了50%(预防措施的预期收益是50美元,比成本要高),那么盗贼可能通过再在时间和工具上花5美元(这样做会使他得到补偿)而将几率提高到60%,这样所有者就无法采取其他成本合理的防护措施了(然而他已花费的30美元是一笔合理的投资)。结果是,所有者和盗贼总共投资55美元分别以保护和完成其货物转让。从社会角度来看,这一数额全部是浪费的;而这种浪费就是经济学对盗窃提出的异议所在。

汉德公式对阐明在性质上与非故意侵权不同和相同的两种故意侵权之间的区别是有帮助的。考虑这么一种情况,由于铁路每年要驶过许多列车,所以它很自信地知道每年在叉道口将死亡20人这一近似确定值。由此,它是故意侵权人吗?不是,在法学和经济学上它都不是故意侵权人。促使预期事故成本(PL)升值的事情——铁路运行规模--也会使预防成本(B)上升。预期事故成本(PL)和预防成本(B)之间的比率不会受潜在加害人运行规模的影响,而正是这比率使我们能在贴切的经济学意义上区分故意侵权和非故意侵权。

通过使“真正”的故意侵权符合汉德公式,我们可以明白这一观点。我需要一辆汽车,但我决定为了节约时间而盗窃你的车。这里的预防成本(B)不仅比事故案件中的低,而且由于我不是通过伤害受害人(表示正预防成本)而是通过不伤害受害人(表示负预防成本)而节约资源,所以它(B)实际上是一个负数,因为我盗窃汽车必须支付一些成本。(当然,在此存在着一种补偿收益,否则我就不会去偷车,但这种收益并不代表一种社会净收益,因为它与受害人的汽车损失相抵消。)而且,这里的几率(P)是很高的(要比事故几率高得多),因为要想使某人受损害就使损害发生的可能性比损害只是另一行为——如将货物从一个地方运到另一个地方——所不希望的副产品这种情况下的高得多。所以,不仅在故意侵权中预防成本(B)低于预期事故成本(PL)——正像在过失侵权中一样,而且它明显要低得多。

以下是对法律政策的两项重要提示:

1.我们希望,并且发现法律宁愿将惩罚性损害赔偿适用于“真正”的故意侵权案,而不是适用于那些不论是否被划定为故意或非故意但却缺乏“真正”故意侵权案性质的(即不涉及纯粹强制转让的)案件。我们知道,惩罚性损害赔偿在严格责任案中会导致威慑过度。略为不明显的是,在单纯过失案中也同样如此。由于司法错误、过失中的严格责任成分(理性人规则)和注意的或然性,只在注意上花费预防成本(B)是无法避免过失的。所以,如果预期事故成本(PL)是由于对实际损失(L)增加惩罚性损害赔偿而人为地得到了提高,那么潜在加害人就会因此而在事故预防上投入高于预防成本(B)的支出,而这是无效率的。但由于在故意侵权案中预防成本(B)和预期损失(PL)之间的差距过于巨大,所以通过使损害赔偿费高于实际损失(L),阻止对社会有价值行为的危险就被最小化,其他政策也得以实施,如通过解决关于有利于原告的实际损害的全部疑问而保证损害赔偿具有有效率的威慑力;所以,这只要在其实际损害赔偿估价上加一定程度的惩罚性损害赔偿就能解决这一问题。而且,由于我们想尽可能通过市场来引导资源配置,所以我确信我并非不关注到底是从邻居处偷一辆汽车还是买一辆汽车这一问题。我们是通过使损害赔偿费大于汽车的价值而这样做的,所以就不会认为侵占可以合意地替代购置。惩罚性损害赔偿就是这样做的方法之一。另一种在故意侵权案中也很普遍的方法是,要求侵权行为人向受害人支付被侵占物对侵权行为人的价值。这是第4章中提及的损害赔偿的恢复原状手法。它在故意侵权案中的使用是试图使侵权对侵权行为人没有任何价值,从而引导人们通过市场进行资源配置。

2.没有任何理由允许连带过失在我们称作“真正”故意侵权的案件(纯粹强制性转让)中作为抗辩,因为在此加害人避免侵权的成本明显要比受害人的低——即在事实上对加害人是负成本而对受害人是正成本。受害人不可能是成本较低的避免者。换句话说,受害人的最佳注意程度永远是零。

在预防成本(B)为负数的纯粹强制性转让与预防成本(B)虽低于预期成本(PL)但却是正数的普通过失案或预防成本(B)可能在实际上大于预期成本(PL)的严格责任案之间,存在着一些中间情况。拿粗心大意这个例证来说。我在开车时决定闭上眼睛休息一下,但结果却以很高的速度撞进了步行的人群。在此,预防成本(B)是正数但却是极低的,而几率(P)和实际损失(L)却都是极高的。赞成惩罚性损害赔偿的“解决疑难问题(resolve donbts)”论点开始起作用了,正像反对允许连带过失抗辩的论点起的作用一样。所以,我们毫不惊奇地发现,在这样的案件中,法律确实允许裁定给予惩罚性损害

赔偿而绝不允许连带过失作为一种抗辩。

至此我们将故意侵权的讨论集中于获得性侵权(acquisitivetorts)——侵占、抢劫(侵权术语为暴力侵占)、谋财害命等。但有些侵权却有着一种不同的动机:相互依存效用(interdependent utilities)。我们在第5章中碰到了相互依存正效用,而在此我们关心的是相互依存负效用。A为了使其仇人B显丑,就刺伤了他的脸部。这里不存在财富转让;但A的效用却因B的效用的下降而增加了。如果A的效用增加大于B的效用减少(那是不可能的,尤其在一谋杀案中,为什么呢?),那么这一交易就是效用最大化的。但这绝不是财富最大化的,而且它是非法的。这是一个关于法律的效率和功利目标之间偶尔相背驰的有意义的例证。

故意性(intentionality)中一个难以捉摸的问题是由“故意不关心(deliberate indifference)”这一概念引发的。这一概念在某种宪法性侵权中(如酷刑、怪刑)起着极为重要的作用。囚犯经常控告,监狱中的卫生和安全条件太差,所以应将监狱官员看作在实施酷刑。法院坚持认为监狱官员的疏忽是故意的,但它们允许对囚犯卫生和安全的“故意不关心”也要符合上述要求的。这一术语意味着,被告意识到危险和有害的条件而又置之不理。为什么这是那么重要呢?正如在本节开始时指出的,从事如桥梁或隧道建筑这样的危险活动的大企业“知道”它们的活动将造成偶然事故而“决定”置之不理的(而如果要它们对此做什么的话,那就是应放弃这些活动),不应被看作故意侵权。但这只意味着“故意不关心”在司法意义上只是故意侵权责任的必要条件,而不是充分条件。PL(事故预防成本),特别是P(事故发生几率)越高,潜在的加害人越有可能在实际上知道其行为的危险性;所以知道成了很高的事故预防成本的代名词,而且我们知道:在其他情况相同的条件下,事故预防成本越高,原告的过错就越严重。而且,如果原告实际意识到危险而决定置之不理,那么B(注意的边际成本)的信息成本因素就越小。所以,故意不关心增加了PL与B之间差异的可能性。但必要的是,如果他将被看作是故意侵权者(更准确地说,是表中后面的疏忽大意侵权者,在这里的疏忽大意更倾向于故意),那么不仅PL,很高,而且B也很低。

表6.3侵权案件分类表

| 案件 |

|

|

|

|

| 不可避免 | .002 | $10,000 | $20 | $20,000 |

| 过失 | .002 | 10,000 | 20 | 15 |

| 重大过失 | .002 | 10,000 | 20 | 5 |

| 高几率 | .900 | 10,000 | 9,000 | 10,000 |

| 疏忽大意 | .800 | 10,000 | 8,000 | 2 |

| 疏忽大意 | .010 | 10,000 | 100 | -10 |

| 故意 | .900 | 10,000 | 9,000 | |

| 预谋 | 10,000 | 9,000 |

总之,表6.3为P、L和B提出了假设性的数值,用以表明应承担责任的程度。最后为“预谋”的一行是针对下述情况的:由于侵权人通过放弃侵权而失去满意从而使B就成正数;受害人将痛苦转给他;这是一种依赖性负效用的情形。

6.16诽谤

诽谤侵权(tort of defamation)一种是故意、过失和严格责任的引人注目的混合体。它通常被认定为故意侵权,因为书面或口头的批评性地谈论一个人是一种故意行为,并且它(例如)在以下的规则中具有强烈的严格责任倾向:被告没有任何理由作出这样的抗辩,即他可能已对避免诽谤原告作出了合理的努力。在著名的琼斯诉E·赫尔顿公司(Jones v.E.Hulton&Co.)一案中,报纸小说的作者正巧给小说中的人物起了一个真人所拥有的人名——阿蒂默斯·琼斯,琼斯就以诽谤对此提起诉讼,结果以其邻居认为小说中的琼斯就是他为证据而胜诉。琼斯是全然无法帮助避免损害的,虽然报纸已很注意,但以真相为假借的小说创作不是一种很有价值的行为以至于不可能以合理成本改变其行为而避免损害的。而且,这事件具有粗心大意的倾向。就像一个人向一座他认为没人居住的房屋窗户开枪,而正好打死了某个人;报纸也正诽谤了一位他认为不存在的人,但与小说人物具有相同姓名和某些特征的人就可能(而且事实上确实是)为其攻击所伤害。然而,也许即使在过失分析中,报纸仍有可能被判为诽谤。但报纸的发行人不应该对琼斯负有责任,除非他因没有发现诽谤而犯有过失;而这是有道理的,因为我们很难弄清楚到底什么样的活动量水平变化对发行人来说才是最佳的。

诽谤法有几项看来可能令人困惑不解的例外,让我们来看一下其中具有重要经济学原理的两项。第一是集团诽谤(grouplibel,例如,“所有的医生都是江湖骗子”)不可起诉规则。集团诽谤是不可能损害集团成员的,因为置换全行业的成本要比置换个人的成本高得多。如果诽谤是“琼斯医生是个江湖骗子”,那么琼斯的病人就可能并能够轻易地转向其他医生。但如果所有的医生都是江湖骗子,那他们该怎么办呢?他们可能依然留在原来的琼斯医生那里,因为至少他们是了解他的。第二是诽谤死者不能规则(这是一个很奇特的相关规则)。其理由是,诽谤是对名誉的损害;而名誉(像我们在第3章中讨论干预他人私生活侵权时所认识到的)是诱引其他人参与与某人进行的市场和非市场交易的基础。所以当一个人死后,那就由此停止了交易,损害也就不存在了。这有点像一个人致残后最终无法从事一项将被逐步淘汰的工作。当然,如果诽谤某人有遗传疾病,那么其有害结果就不可能随死亡而终止,法律将这样的情况看作特例。

法律对待书面诽谤(libel)要比对待口头诽谤(slander)严厉得多,这在许多评论者看来好像与这一拥有大量无线电和电视听、观众的时代不相协调而显得异常。但书面诽谤的预防成本要比口头交流诽谤的预防成本低。书写是一种更具故意性的行为,因为在此有时间仔细考虑词语可能对他人造成的影响,而讲话却常常做不到这一点。所以诽谤责任对有社会价值的书面交流构成威胁的危险性要比对有社会价值的口头交流构成威胁的危险性小。随之表明的是——对此见解存在着司法界的支持——用稿子宣读的无线电或电视讲话不是自然的口头发言,所以应该将它划归书面诽谤而不是口头诽谤。(如果用草稿发言又怎么样呢?)

现在我们来讨论一下诽谤案中的抗辩。当然,真实性是其一,这完全与第3章的名誉分析相一致。其二是特权抗辩(thedefense of Privilege)。一个恰当的例子是,雇主有给其雇员开具包含诽谤材料的品德证明书的特权。公正的证明书会使未来的雇主而非现在的雇主得益,而且很难使前者补偿后者,虽然在原则上他可以保证赔偿后者的任何损失和由诽谤诉讼引起的成本,但其收益对作出如此高成本的协议来说微不足道。法律的答案是,将某些开具品德证明书的成本外在化以鼓励给未来雇主以外在收益。这一特权不是绝对的,因为如果开具品德证明书的雇主知道其包含着对雇员的虚假诽谤时,他就将失去这一特权。在这种情况下就不存在外在收益给予了(为什么没有?),所以也不存在任何允许成本外在化的理论基础了。但真实性却是绝对的抗辩,因为即使被告认为他在撒谎仍还存在外在收益。

6.17继承人责任

科学知识的增长使人们更为关注像销售石棉或乙烯雌酚(DES)这种行为的长潜伏期后果。行为和结果之间拖延的时间越长,提起诉讼时行为人仍活着的可能性就越小。那么,这一问题就成了行为人的继承者是否应承担责任。提出这一问题的另一方面(这种方法将提出一项重要的经济学理由)是要问,财产是否应由于未来不确定的责任而被剥夺。假设一个公司是一个石棉生产商,它在许多年之前卖掉了他的财产且将收益分配给股东,然后就解散了。股东应对石棉受害人承担责任〔也许为了保障(第14章讨论的)有限责任原则,他们只对公司解散时的收益分配数额承担责任]吗?或者,这些财产的购买人应承担责任吗?如果没有人承担责任,公司就达到了其石棉的健康成本外在化的目的。但如果股东或财产购买人承担责任,那么公司的交易成本就会提高。

权衡选择是很困难的。但是我们可以考虑一些相关的因素。其一是,公司的侵权责任在其解散时是否可预见。如果是可预见的,继承者的责任就不会像不可预见侵权责任时那样具有很高的成本,因为人们可能估计责任成本并对购买价格作出相应调整。如果公司将其财产全部卖给一个购买人而非几个购买人,那么继承人法律诉讼就从几个减至一个,继承人责任的成本就会下降。普通法的原则是,除非买卖契约明确规定要承担责任,否则继承人实体不应对其前任的侵权承担责任。这一规则反映了长潜伏期侵权后果比现在少的那一时代的情况,那时继承人责任交易成本是事故成本外在化的主导因素。随着长潜伏期侵权后果在当代的普遍化,正如经济分析所预期的那样,这一规则受到了严重的侵蚀。

出售财产并非是避免全部侵权责任的唯一途径,另一种避免责任的方法是肯定没有足够的财产来支付巨额侵权损害赔偿。这看起来好像是破产的一种窍门,但考虑一下:假设防止4000万美元的事故的成本是20万美元,而如果没有其他防止事故的开支时其事故几率就是1%,那么低于40万美元的防止事故的开支从社会角度看都是合理的成本。再假设企业甚至可以用非常低的成本(我们假设为零)来避免拥有可能被没收用于支付法律赔偿的高于100万美元的财产。那么,企业的预期损害赔偿成本只是1万美元(100万×1%),它就不会花20万美元防止事故。与这一分析相一致,我们发现风险产业的经营不适当地集中于小企业,其原因是它们的潜在侵权责任会如例证中那样中断。

------------------

应天故事汇网 收集整理

前一页

回目录

回首页