|

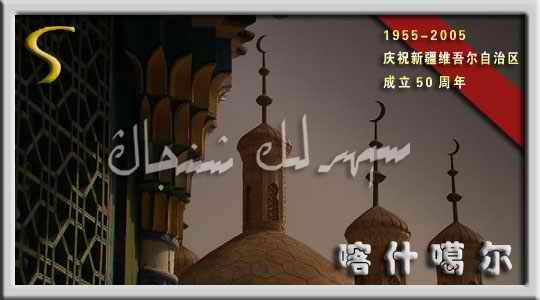

喀什,古称疏勒,是喀什噶尔的简称,意思是“美玉集中的地方”。这座位于中国版图最西端的古老城市,早在2000多年前,就是连接东西方贸易的枢纽,也是丝绸之路中、南两线的交汇点。

西汉张骞两次凿空西域,曾走过喀什这片苍茫热土;东汉班超开疆守土30余年,曾在喀什的盘橐城里长期居住。

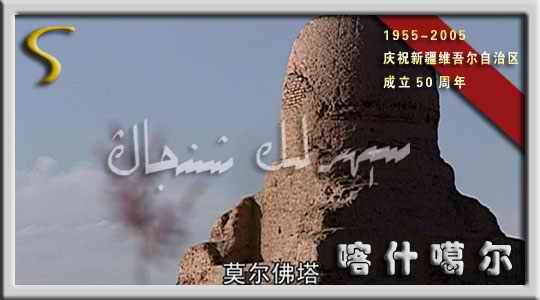

10世纪之前,喀什佛教盛行,三仙洞、莫尔佛塔是千古佛韵的见证。

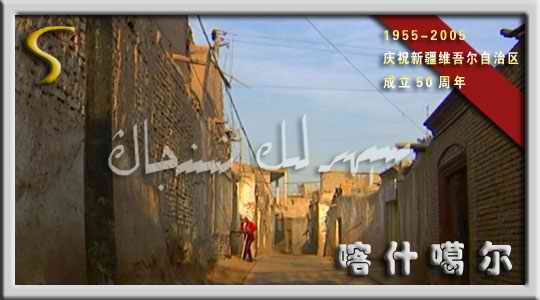

恰萨古巷

喀什城里居住着以维吾尔族为主体的多民族人民,维吾尔古称回纥、回鹘,公元4世纪,汉文史籍中出现了有关他们的记载,在唐代,维吾尔族人尊称唐太宗为“天可汗”,与中原的往来十分频繁。

喀什的恰萨古巷,十分幽深而神秘,六角砖铺地的小路,可直达通途;长方砖铺地的小径,就意味着此路不通。

做礼拜

在城市中央,有一个牵系人们灵魂的地方,那就是已有500多年历史的艾提尕尔清真寺。

在传统的古尔邦节上,人们做完礼拜,总会跳起萨满舞。

大约在公元10世纪末期,由回鹘人建立起来的喀拉汗王朝,开始推行伊斯兰教,在后来的发展中,这一宗教吸收了阿拉伯、波斯等中亚文明,融会了佛教、萨满教等多种元素,逐渐形成了新疆地区特有的文化面貌。

巴扎

早在2000年前,喀什就是“货如云屯,人如蜂聚”的贸易中心。从熙熙攘攘的大巴扎——集市上,我们仿佛还能领略当年丝绸之路的繁盛。

喀什城里有很多能工巧匠,他们善于像变魔术一般,把金、银、铜、铁、锡,变成各种精美的饰品和器具。

乐器

“歌舞之乡”喀什的乐器,全凭当地人手工制造。吐纳了万千风云的树木,经由他们的双手砍削、琢磨,勾描,立时就变成了手鼓、热瓦甫、都塔尔和弹拨尔,流泻出天籁之声的和谐与美妙。

木器加工

东西文化的融会与积淀,激发了喀什人浓郁的审美情感。对于生活用品,他们既追求实用,更追求美观。托起过婴儿们甜梦的小床,装填过姑娘们嫁妆的木箱,全都成了精巧、细致的工艺品。

土陶制造

陶器的使用,与中华民族的古代文明密切相关。

喀什出产的土陶制品,看起来造型古拙、釉色单纯,但是却包含了许多工艺上的秘密,令现代人惊诧、称奇。

马赫穆德·喀什噶里墓

|

|

在11世纪,智者马赫穆德·喀什噶里的足迹,踏遍了中亚文化名城,他用阿拉伯文编撰的《突厥语大辞典》,是中国文化史上了不起的创建。

喀什噶里的智慧已经超越了凡尘,人们传说,他把手杖插入一潭泉水,手杖立刻发芽,长成参天大树。人们只要用这圣泉之水洗眼,就会解除眼疾,开启智慧之门。

玉素甫·哈斯·哈吉甫墓

在同一时期,维吾尔族伟大的诗人玉素甫·哈斯·哈吉甫,曾经流连在喀什葛尔的吐曼河边,面对汤汤河水,思考世象万千,写下了流传至今的美妙诗篇 ——《福乐智慧》。

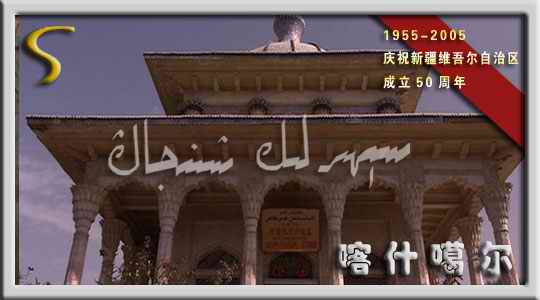

阿帕霍加墓

在喀什城东北五公里处,坐落着阿帕霍加家族的陵墓。200多年前,这个家族的一个女子,走进了历史传奇,至今香氛犹在,香魂如缕——她就是深受乾隆皇帝宠爱的香妃。人们传说,香妃因体有异香,美艳绝伦,被皇帝惊为天人。

阿曼尼莎罕和“十二木卡姆”

在16世纪叶尔羌王国的刀郎河边,有一个出身贫寒的姑娘阿曼尼莎罕,有一天,乔装打猎的国王遇见她,立刻被她的聪慧和美丽所吸引,把她带到宫中封为王后。阿曼尼莎罕精通音律、诗歌、舞蹈,她主持整理了维吾尔音乐史诗总集——“十二木卡姆”。

木卡姆,来自阿拉伯语,意思是曲式、曲调,维吾尔人认为,十二是属于他们的吉祥数字。

刀郎木卡姆是维吾尔四大舞蹈体系之一,主要表现的是居住在叶尔羌河边的人们生活、狩猎的情景,延续到今天,演变成狂歌浩瀚的歌舞场面。70年前,斯文·赫定看到刀郎舞后曾激动地说,“我触摸到了叶尔羌河的灵魂。”

忘却了古道西风的苍凉,忘却了沧海桑田的悲壮,忘却了曲折人生的忧伤,在这一刻,灵魂飞升,心绪飞扬,生命沉浸在忘我的欢乐海洋。

图片欣赏

|