|

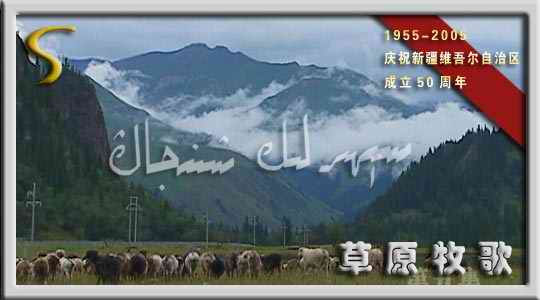

沿天山北麓西行,就进入了碧草如茵、一望无垠的伊犁河谷。

在汉代,伊犁河流域的富庶土地,以“伊列”之名载入史书 ,它是丝绸之路北道进入中亚的门户。

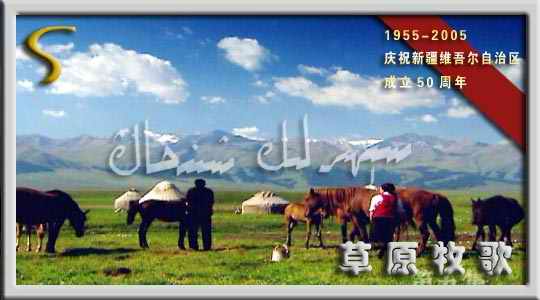

伊犁有天马故乡之称,那蓝天白云下的马群,卷起阵阵海涛般的轰鸣,那是千古英雄史诗在草原上传诵。

伊犁扼守着通向中亚的咽喉,霍尔果斯今天依然是中国重要的边贸进出口口岸。

今天生活在伊犁河谷的,主要有哈萨克、维吾尔、汉、俄罗斯、锡伯等多民族。他们虽然风俗各异,相貌不同,但是有着一样的热情和坦诚,对大草原的热爱,是他们共同的心声。

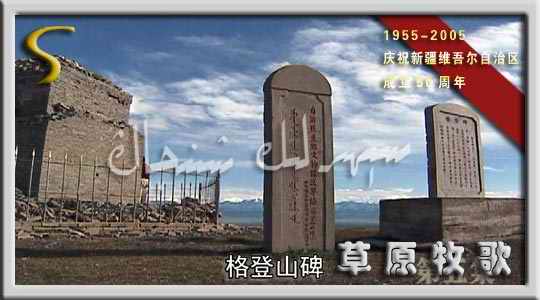

早在18世纪中叶,清政府平定了准噶尔叛乱,乾隆皇帝把这片失而复得的疆域命名为新疆,立平定准噶尔勒铭格登山碑,纪念这一历史功绩。

有“粮仓”之称的察布查尔,也是中国的“射箭之乡”,主要居民是锡伯族,他们任侠尚武,年轻人大都具有百步穿杨的绝技。

锡伯人的信仰里还留有原始萨满教万物有灵的痕迹,每个家庭都要悬一条红丝绳,挂上小弓箭、小鞋子、小羊骨等,这就是他们供奉的喜利妈妈。喜利妈妈是形象的家谱,有祈祷平安和结绳纪事的作用。

每年农历四月十八,是锡伯人的“西迁节”。有一段历史的记忆铭刻在他们心里:乾隆年间,清政府为巩固西北边陲,将东北4000多名锡伯族军民移驻西域。他们迁徙的步履艰难地跨过外蒙古,历时一年零三个月,才到达屯垦戍边的目的地——伊犁,从此在新的家园里繁衍生息。

发源于新疆天山西段的伊犁河,以及它的三大支流特克斯河、巩乃斯河和喀什河,以丰沛的水量滋润着山林、草坡,留下草原文化的绿色壮歌。

伊犁河谷号称“塞外江南”,它的巩乃斯草原和唐布拉草原,是传说中的“天马” 伊犁马的著名产地,当年汉武帝为了得到西域良马,曾在丝路上苦苦寻觅。得到乌孙天马后,汉武帝曾激动地写下《西极天马歌》:“天马徕兮从西极,经万里兮归有德。”

在草海深处,万余座土墩墓星罗棋布,那就是草原先人的墓冢。古突厥人墓前站立的草原石人,仿佛是威严的哨兵,肃穆地守护着那些有待破解的迷梦。

昭苏夏塔草原,坦荡如砥,芳草萋萋。夏塔的意思是梯子,即在冰川上划出冰梯,这一名字与一条历史上的古道联系在一起。

2100多年前,哈萨克人的祖先乌孙人,沿伊犁河谷建立了西域36国中的第一大国——乌孙国。它是张骞第二次出使西域的目的地。乌孙王先后与两位汉朝公主——细君与解忧结为连理,与中原保持了亲密关系。

每到春夏之交,草原上的哈萨克牧民就开始转场,从冬日避寒的低地出发,向水草丰美的夏牧场迁徙。

哈萨克民族是马背民族,世代“逐水草而居”,主要从事畜牧业。他们赶着成群的牛羊,追逐着大地的春光,在草原绿色的怀抱里搭建毡房,用自产的牛、羊奶制成奶皮子、酥油、奶酪、奶疙瘩等等。

那拉提,意思是“有太阳”,13世纪中叶成吉思汗挥师西征时,蒙古将士从阴冷的风雪地走进一片阳光里,忍不住欣喜地喊叫:“那拉提,那拉提!”从此这片草场就有了自己的名字。

那拉提到处长满油绿的牧草和繁星一样的花朵。如诗如画的草原风景,常常成为艺术家们的审美情境。

在美丽的原野上,牧民们常伴着野风、云雾和漂流的溪水,过着像云一样悠然、像风一样自由的人生。在热情好客的牧民中间,你会感受到那份久违的亲情,找回那份内心的感动。

哈萨克民族有着丰富的民间文学,他们世代积累的神话、故事、民谣等,经由历代民间歌手——阿肯们的传唱、加工,伴随着冬不拉悠扬的琴声,已经成为草原牧民优秀的文化传统。

每年举行的阿肯弹唱会,是民间歌手们展示才艺的盛会,也是牧民们的狂欢节。骏马是哈萨克人的翅膀,草原是他们飞翔的天堂。在阿肯弹唱会上举行的赛马、刁羊、姑娘追等,哪一项比赛都离不开骏马的速度和骑手的强壮。

在欢呼声中,金色的原野变成了欢乐的海洋。

图片欣赏

|