首页 -> 2004年第3期

从心所欲 左拥右抱

作者:姜忆文

人生在世,或大或小的痛苦总在所难免,从上世纪末的大众化颓废延续到本世纪初的迷惘,每一个体在社会巨网中的结点总是不断地受到内在外在上下左右各种力道的生拉硬扯,有意的或无意的,甘愿的或被迫的,感觉器官再如何钝化,郁闷仍在所难免。

应市场需求,“脑轻松”胶囊于是批量生产。

马塞尔·普鲁斯特说:完整的生活艺术,在于对让我们陷入痛苦的个体善加利用。

阿兰·德波顿说:弄人的造化让人来到世上,惟一的目的似乎就是让他受罪,果然如此,我们就得为自己对此项使命如此热衷,去向造物主表功。

蔡志忠《禅说》、几米《向左走,向右走》、布拉德里·特雷弗·格里夫《生命的意义》,他们,轻而易举将人生奥秘一网打尽。

是的,高科技将一切提速,劳作,学习,学习,劳作,生活是如此紧锣密鼓,热火朝天,谁还有闲情逸致来凝望“上帝的窗户”(捷克人关于闲暇的譬喻)?我们渐已习惯于在时间的罅隙中寻欢作乐,在物质的辉煌大厦里享受轻松而精致的精神佐餐,间而闭目养神,让委屈已久的灵魂做一次短暂畅游。英伦才子阿兰·德波顿真是善解人意,于是美味如同玛德莱娜小甜饼的轻松读本《拥抱似水年华》应景而生,其小标题是“普鲁斯特的生活艺术”。此作于一九九七年在英美上市后即成畅销名作,所谓“狐假虎威”,人们之所以青睐《拥抱》,缘于其背后的那只巨大的老虎——马塞尔·普鲁斯特及其传世经典巨著《追忆似水年华》。谁不想让自己活得更幸福更有意义?人生如此短暂,在单位时间相对不变的情况下,我们需要智者的指引和劝诫,以使寿命相对延长。

那么,这位智者到底是何方神圣?

让我们在中国最大的读书群体——在校大学生中间做一次问卷调查,大致了解一下其人的知名度和其书的普及率吧。问卷共发出500份,回收491份,调查对象的年龄介于17-32岁之间,学历本硕博皆有,系别涵盖数十个,地点遍布教室、食堂、校园网吧、咖啡吧、图书馆、宿舍区等。调查结果简要陈述如下:

1.知道或听说过普鲁斯特及《追忆似水年华》的为42.78%,不知道的为57.22%(其中包括中文系的6名学生),也即,普盲占了一大半;

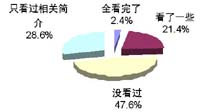

2.除去不知道的57.22%,在知道的42.78%的学生里,又有多少人看过了《追忆似水年华》呢?(请见右图)

3.然后我们继续请多少看过一些的谈谈对该小说的印象,非常欣赏的占6%,认为还可以的为32.5%,而觉得不知所云的竟占了61.5%。

显然,调查结果令人瞠目结舌,这位与莎士比亚、巴尔扎克、乔伊斯等一样驰誉世界的超级大文豪,在中国大陆,在大学校园内竟受到如此冷落,普鲁斯特先生若地下有知,怕是又要脸红耳热自惭不已了。其实不光在我国,就全世界范围来讲,完整看过其大作的人亦是寥寥。究其原因,我们只能怪责这位老人家了,穷其一生却仅著作一部,而这部孤著却洋洋一百三十余万字整整七大卷,且通篇采用意识流的手法,只有回忆,没有情节,读来让人如入迷宫。尽管诸多大家们将其推崇为经典中之经典,称其为现代各大新小说流派的开山之作;尽管弗吉尼亚·伍尔夫在读了《追忆似水年华》后竟然长叹掷笔,困顿自卑得直想自杀;尽管这部著作完美得几乎囊盖世间万象百态,其艺术成就如同喜马拉雅山峰一样高不可攀……

可是,可是,我们这些时间有限、精力有限、理解力有限的市井小民,我们这些在浮尘俗世忙盲茫得没了一点儿底气的现代人,在如此恣肆汪洋的滔滔巨著前也只能无可奈何地慨叹无福消受了。

因此,对于习惯了“到此一游”,又带点经典崇拜的虚荣心理的普通人群而言,德波顿的《拥抱似水年华》无疑是最好的选择。英伦才子德波顿,这位年轻的小伙子显然深谙此理,无需拐弯抹角、曲径通幽,他给大家直截了当地指明了真理的方向,人生的终极。全文仿佛一部全景纪录片一样,将普鲁斯特其人其文进行了全方位、多角度的剪辑拼接,使人读来一目了然,并时常有会心一笑之处。是的,速度和机械造就了我们僵化的思维,形式化地规矩了我们的方寸,想必你对也自己目前的状态相当不满意。如何让生活更为张弛有度、抑扬顿挫,如果有效反速度而制之,主动把握人生的轻重缓急?阅读《拥抱似水年华》,阿兰·德波顿会将答案快速地呈现给您。

二十世纪,我们《追忆似水年华》,二十一世纪,我们《拥抱似水年华》。

我们拥抱《拥抱》,是因为这本读物相当适合于快餐阅读,相较于《追忆》的洋洋洒洒一百三十余万字,《拥抱》字数八万六千余,仅为《追忆》的百分之七不到,就笔者这样挑剔的读者就着咖啡细细品来,也不过花了四五个小时而已。如此,就好像请来普鲁斯特专家德波顿给我们做了一个下午的精彩讲座,且很有听君一席话,胜读十年书之感。再者,颇为投机取巧的德波顿还深谙阅读心理,用漫画式的笔调将普鲁斯特从文学神殿拉到了浮世人间,行文声东击西,幽默风趣,或轻灵俏皮,或铿锵锣鼓,谑笑间深入浅出,不经意间风景无限。难怪书评人葛雷兹布鲁克这样赞他:“这种奇才作家,恐怕连扫把的传记都写得出来,而且这柄扫把在他笔下绝对是活灵活现的。”

当然,我们在表扬德波顿高超的整合功夫的同时也不要忘了,我们对普及其作品的所谓全面了解,是建立在德波顿个人加工阐释的基础之上的。如果因此而放弃阅读《追忆似水年华》,那么我们对《追忆》的理解永远都只是德氏理解。

诚然,德波顿与普鲁斯特是截然不同的两号人,普鲁斯特三十岁时还一无所获,而德波顿已经出版了好几部著作;普鲁斯特精心营构,曲高和寡,而德波顿则野心勃勃,努力做知识与大众间的黏着剂,热衷通俗;普鲁斯特已是可望而不可及的过往,而德波顿则与我们现时现世,可感可触。

两个人、两部书、两种生活态度,让我们交相穿插,来一个左拥右抱。

追忆VS拥抱

首先,有别于普鲁斯特沉闷冗长达三十多页的开头,德波顿仅寥寥数句便直捣主题,人既然生来受罪,那我们就将罪就罪,好生领来承受就是。生命短暂,年华似水转瞬即逝,我们应该“抓住现在”,直面世事沧桑,笑对风起云涌。此便为其文题目“拥抱”的本意之所在。

然普鲁斯特不是“拥抱”,而是“追忆”。

他不得不追忆。“此君生命最后的十四年是在一张狭窄的床上度过,这十四年他的常态是身上覆一堆薄薄的毛毯,就着床边一盏微暗的灯,写他那部长得令人称奇的小说。”所以,要说普鲁斯特的现实生活有什么叫人羡慕之处,实在不敢恭维。这个成日与病痛打交道的男子,从喊痛叫痛到忍痛耐痛,最后至嚼痛品痛,竟由痛苦中了悟出不少人生哲理来。“普鲁斯特的生活艺术”(如果你也同意把它叫做艺术),即将痛苦转化为思想。

完整的生活艺术,在于对让我们陷入痛苦的个体善加利用。

德波顿接道:“这样的生活艺术有何具体含义?如果你服膺普鲁斯特,那它首先就意味着更好地理解生活。”

举目横观纵览历史长河,似乎大抵伟人巨著都发祥于一颗受尽深灾大难的心灵。比如尼采形同社会弃儿,甚或遭三尺童子奚落;霍金大病之后全身瘫痪;柳宗元一再受贬谪流放之苦;曹雪芹家破人亡困极潦倒……而普鲁斯特虽说家境优裕父母疼爱,然只叹身体过于孱弱无福消受,其寝室终年密不透风、密不透光,哮喘、厌食、消化不良、畏寒、恐高、咳嗽等等,全身上下,几乎哪儿都有毛病,疼痛、恶心、郁闷,生活在死亡的边缘,终日在提心吊胆的恐惧中度过。年复一年迥异常人的生活倒赋予了他非常人的至强洞察力:“病痛让我们有机会凝神细想,学到不少东西,它使我们得以细细体察所经之事,若非患病我们对之也许根本不会留心。”“快乐对身体是件好事,但惟有悲伤才使我们心灵的力量得以发展。”所谓身在福中不知福,说的便是这个道理。于是乎,经由痛苦的炼制煎熬,尼采写出了《权力意志》、《查拉斯图拉如是说》等;霍金《时间简史》穷极宇宙奥秘;柳宗元《长恨歌》千古传唱;曹雪芹《红楼梦》说尽人间浮华沧桑;而普鲁斯特,则是由痛苦长年累月的锻炼而完成了卷帙浩瀚的《追忆似水年华》。

一个人生活再一帆风顺,总有所遭遇有所波折,可是,并不是每个人都能从痛苦中提炼出智慧和思想,更多的人是被痛苦糟蹋和蒙蔽了原本活泛的心。正如德波顿所言:“受苦受难本身并非必然就会引出真知灼见。”“关于痛苦造就人,最可取的说法也许是,痛苦通向了种种可能性,激发起我们的智慧和想象力去探究人生的奥秘。”

痛苦俯拾皆是,然作为凡夫俗子的我们总是视而不见。比如德波顿从《追忆》中挑了几个“糟糕的苦命人”来举例说明:“一号病人”维尔迪兰夫人的虚荣矫情,“二号病人”弗朗索瓦丝的无知自大,“三号病人”阿尔弗莱德·布莱德的愚蠢无礼等等,这些人身处痛苦而不自查,使得读者恨不得进到文本里去给他们提个醒儿。对于普鲁斯特而言,他的本事就在于,“从各种以密码形式出现的痛苦中获取智慧,如咳嗽、过敏、社交场上失态、遭人暗算,等等,等等,无一不是了悟的契机。”(德波顿语)

而德波顿此处的贡献则在于,从一百三十多万字的洋洋巨著中淘啊淘,终于淘出了普鲁斯特的生活艺术,然后一言以蔽之。

呵呵,痛苦原来可以这样美丽。

别太快VS此中教益为

十四年卧病在床=《追忆似水年华》,一百三十余万字不知所云,普鲁斯特最擅长的就是化简为繁,借题发挥。《追忆》之所以长得如此没边儿,便是由于普鲁斯特总喜欢将一两句话就能阐明的观点或看法,偏偏拐弯抹角离题万里“罗嗦”个没完没了——这似乎是所有作家的通病,“一则新闻提要到他这儿就可以化为一部或喜或悲的长篇小说。”比如福楼拜将一则少妇自杀的花边新闻升华为《包法利夫人》、托尔斯泰就“俄国一年轻母亲因家庭纠葛投轨自杀”编出了《安娜·卡列尼娜》的故事,普鲁斯特则能由一则“弑母惨剧”联想到俄狄浦斯,慨叹不已。

其实,这正是小说家与哲学家的区别之处,即将思想潜蕴于事件。

“就象伟大的哲学家用一个思想概括全部思想一样,伟大的小说家通过一个人的一生和一些最普通的事物,使所有人的一生涌现在他笔下。” 评论家安德烈·莫罗亚如是说。

所以,读者很容易从《追忆似水年华》中发见自我,就像德波顿由阿尔贝娜而联想到了自己的女友凯特——这便是德波顿直截了当地给我们概括的“德劳现象”:

去到哪里均如重游旧地,见到某人都觉似曾相识。

自然,要让普鲁斯特直截了当地告诉我们一些什么,休想!

他总是费尽心思地细细描述人物对话、行动,活动场面、布置,梦,或者其它心理活动……开篇他花三十多页仅是写自己翻来覆去睡不着觉;为不知是否当与阿尔贝蒂娜求婚,这家伙则花了几百页的篇幅将与阿尔贝蒂娜交往的前前后后细加追溯……他总喜欢这么“东拉西扯”一番。当然,表面的“东拉西扯”,实际却如油画家的东涂西抹,等扯毕之后我们陡然猛悟,哦,原来说的就是这么回事儿。所以,这样的一种混沌与期待之后的惊喜是两三句话的微言大义所远远达不到的效果。

因此,“别太快”似乎便成了普鲁斯特的口头禅。“别太快”的好处就是“当我们玩味事情的过程时,这个世界会变得更有意思”,此处,作者以小玛德莱娜甜点作喻,“如果我们行色匆匆,就不可能留意到它诱人的香味。”哈哈,这一点,倒是与米兰·昆德拉的《慢》中T夫人与骑士的缠绵缱绻有着异曲同工之妙。

当然,一般诸如我这样愚笨的读者,仍常常稀里糊涂读不出个所以然来,因此德波顿自然不忘时时在文中细加点拨指导,比如“此中教益为”。

假设普鲁斯特对我们说:“好好看:世界的全部秘密都藏在这些简单的形式下面了。”那么德波顿肯定会接着说,亲爱的读者们,这些所谓的秘密也就是什么什么什么。是的,创设和猜测秘密的过程是漫长而艰辛的,是痛苦而郁闷的,而公开秘密只是转瞬之间,快速并且快乐。正如美国小说家厄普代克在《纽约客》评论道:“普鲁斯特像个广大无边的圣湖,德波顿从中蒸馏出甘甜清澈的水,献给我们。”

[2]