首页 -> 2003年第5期

正在凋萎的绿色康乃馨

作者:谈瀛洲

一

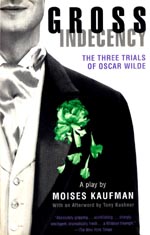

在封面上,一个穿着考究的花花公子的钮孔里插着一朵绿色的康乃馨,花瓣正在片片掉落。它象征唯美主义者的人工造成的美的世界正在破灭。这就是剧作家莫瓦则·考夫曼的剧本《严重有伤风化罪——对王尔德的三次审判》①。

剧情是在1885年的英国发生的对王尔德的三次审判。会让许多人吃惊的是,第一次审判其实是王尔德本人挑起的。他的同性恋情人道格拉斯勋爵之父昆士伯里侯爵一直试图阻止他们两人的来往。他先是威胁要中断对道格拉斯的金钱供应,并剥夺他的继承权。在这些无效之后,他甚至带了一个人上门骚扰王尔德。

许多人,包括萧伯纳在内,都认为昆士伯里并非真正地关心他的儿子。他的目的只不过是毁灭他的儿子,并让已跟她离婚的妻子伤心。

即便他是真正地关心他的儿子,他这样做的结果也是适得其反,因为道格拉斯的性子与他同样暴烈。为了惹恼他的父亲,道格拉斯故意跟王尔德更频繁地在公共场所招摇过市,并随身带一把左轮手枪,扬言如他父亲再骚扰他和王尔德的话他就会一枪把他打死。

在王尔德的剧本《认真的重要》的首场演出上,昆士伯里带了一个用蔬菜做成的花束来给王尔德,并计划冲上台去,对观众发表攻击后者的演讲。幸亏他的一个朋友透露了他的计划,警察在剧院门口拦住了昆士伯里。

双方的冲突越演越烈。最后昆士伯里在王尔德的俱乐部留下了一张名片,上面称王尔德为“装腔作势的鸡奸犯”。

在此之前昆士伯里即已多次骚扰王尔德,但后者没有可供起诉的书面证据。这次有了,这让道格拉斯十分兴奋。因为昆士伯里跟他的妻子的离婚,他和他的子女的关系恶化已久。道格拉斯以为,这下有了一个给他父亲一次教训的机会。

在起诉昆士伯里这件事上,王尔德显然是愚蠢的。因为这样做,他正求助于他一直轻视并批判的英国维多利亚时代的社会制度。

并且这一制度并不能帮他。如他的朋友哈里斯(Frank Harris)所说,“对两个普通人要解决的一桩生意上的争端,英国法庭还是力能胜任的......但是要它来判断一个艺术家的道德或是不道德,那就是让它来做一件它完全不适合做的事情了。” ②

被告方毫不示弱,昆士伯里要证明他所写的并非诽谤,而是事实。

于是我们发现,不单单是王尔德和他的所作所为,而是(或者说更多地是)他的艺术在受审——昆士伯里提供的证据,首先就是王尔德应道格拉斯之请,为他参与编辑的一本牛津大学的大学生杂志《变色龙》所写的《供年轻人使用的至理名言》。《变色龙》是一本带有同性恋色彩的杂志,但王尔德写的《至理名言》其实跟同性恋并无关系。他在其中所强调的,是不能根据道德标准来评判艺术。

其次,王尔德的小说《道连·葛雷的画像》中有对类似同性恋的情感的描绘。王尔德的这些文字,都被昆士伯里的律师引来作为他确实是个“装腔作势的鸡奸犯”的证据。

当然,最后昆士伯里提供的最有杀伤力的证据,是王尔德跟一批男妓的来往。在这样的形势下,王尔德的律师只得赶紧撤诉,并承认昆士伯里并非诽谤,他发表的言论是“为了公众的利益”。

王尔德反而引火烧身。因为昆士伯里提供的证据,他被指控犯了“严重有伤风化罪”。于是开始了对他的第二场审判。

在审判开始时,王尔德拒绝认罪,并否认他跟这些男妓有过来往。

剧中所引萧伯纳的话为王尔德辩解,说,“有罪或无罪不是一个关于事实的问题,而是一个关于道德准则的问题。否认有罪的囚犯并非在宣称他做了或没做某件事;他是在强调他所做的事并没有犯任何罪。” ①

但是,对身为新教徒的英美人(尤其是身为清教徒的后代的美国人)来说,王尔德在法庭上所撒的谎仍是他的一个极其重要的道德污点。身在其他文化,比如说中国文化中的人,很难理解这一点的重要性。而考夫曼的剧本也没有试图解决这一问题,而只是提出这一问题:在一个法律条文不公(至少从现在的法律体系来看是如此)的法律制度面前,你是否有权一方面求助于它,一方面又对它撒谎?

在第二幕里,跟王尔德有过性关系的男妓们一一上场作证,证明王尔德跟他们做了“严重有伤风化”的事。

第二场审判因陪审团无法达成一致而告结束。

法庭在重新组织了陪审团之后,又开始了对王尔德的第三场审判。结果当然是王尔德有罪,被判徒刑加强迫劳动两年。

王尔德的唯美主义世界崩溃了。

他一直生活在他精雕细琢的言词筑成的一个巨大虚构之中。但审判的结果,就像一只粗暴的拳头,击碎了一只华丽、精致但却脆弱的波西米亚玻璃花瓶。

二

当被问到他是否吻过其中一个名叫沃特·格兰杰(Walter Grainger)的十六岁少年的时候,王尔德随口答道:

王尔德:哦,天哪,没有。他是个长得很平庸的男孩。不幸的是,他长得极丑。我为此对他感到怜悯。

(法庭静了下来。停顿。)

卡森②:这就是你没有吻他的原因吗?

王尔德:哦,卡森先生,你太粗鲁无礼了。

卡森:你那样说是为了证明你从未吻过他吗?

王尔德:不。这是一个幼稚的问题。

卡森:你是否将此作为你从未吻过这个男孩的一条理由?

王尔德:不,完全不是。

卡森:先生,那么你为什么提到这个男孩极为丑陋?

王尔德:为了这个原因。如果有人问我为什么我没有吻过一块门垫,我会说因为我不喜欢亲吻门垫。我不知道我为什么提到了他很丑陋,只是你的无礼问题,以及你在整个听讼过程中对我的侮辱激怒了我。

卡森:那么我问你,你为什么提到他的丑陋?

王尔德:也许因为我被一个侮辱性的问题侮辱了。

卡森:这就是你说那个男孩丑陋的原因吗?

王尔德:不,我这样说是因为……(王尔德无法再说下去了。)

卡森:为什么?

王尔德:因为我没有......(王尔德无法再说下去了。)

卡森:为什么?

王尔德:因为......

卡森:你为什么说那句话?

王尔德:你刺激我,你侮辱我,你试图让我失去自控;有时人们在应当严肃地发言的时候会轻率地说话。我承认这一点。

卡森:那么说你刚才的话是轻率的?

王尔德:哦,是的,我轻率地把它说了出来。

说格兰杰长得太丑对王尔德来说可能是个机智的回答,听众如果是他的朋友可能会报以哈哈的大笑声,但法庭并不在乎什么机智。相反,我们看到一直口若悬河的王尔德被昆士伯里的律师抓住这句话穷追猛打,王尔德在他咄咄逼人的追问下终于无言可对,最后不得不承认自己有错。

在这之前,王尔德靠他的机智,在与卡森的交锋中不断显示出对方的愚蠢,似乎不断占得上风,但这些并不起作用。

王尔德的机智谈吐使得他的戏剧获得成功(他的喜剧的妙处全在其格言警句),使得他成为社交界的名人,使得他受到朋友的爱慕,但这在国家的司法机构面前完全失去了效用。法庭并不在乎美或机智这样的东西。它只想确定谁有罪。

三

还记得中学时候读朱光潜译的柏拉图《文艺对话集》时的激动心情。柏拉图把爱情称为一种迷狂:“每逢他凝视爱人的美,那美就发出一道极微分子的流(因此它叫做“情波”),流注到他的灵魂里,于是他得到滋润,得到温暖,苦痛全消,觉得非常快乐。若是他离了那爱人,灵魂就失去滋润,他的毛根就干枯,把向外生发的幼毛窒塞住,不让它们生发。这些窒塞住的幼毛和情波融在一起,就像脉搏一样跳动,每一根幼毛都刺戳它的塞口,因此灵魂遍体受刺,疼得要发狂。但是只要那爱人的美一回到记忆里来,他就转痛为喜了。这痛喜两种感觉的混合使灵魂不安于他所处的离奇情况,彷徨不知所措,又深恨无法解脱,于是他就陷入迷狂状态,夜不能安寝,日不能安生,只是带着焦急的神情,到处徘徊,希望可以看那具有美的人一眼。” ①在这段话里,柏拉图对身处爱情之中的人的痛喜交集的感觉,作了贴切的描写。

唯美主义的源头,可以追溯到柏拉图。王尔德曾说:“柏拉图或基督所说过的东西,没有一样不能马上转移到艺术的领域之中去的,并在那里得到充分的实现”。②因为唯美主义说到底就是对美的崇拜,是以美为偶像的宗教。对柏拉图来说,哲学就是这样一种东西。

柏拉图在《会饮篇》里,给出了这种美的宗教的修为方式:“他第一步应从只爱某一个美形体开始,凭这一个美形体孕育美的道理。第二步他就应学会了解此一形体或彼一形体的美与一切其他形体的美是贯通的......想通了这个道理,他就应该把他的爱推广到一切美的形体,而不再把过烈的爱情专注于某一个美的形体。”③

一个人如果按此修为,其最终结果就是“他就会突然看见一种奇妙无比的美......这种美是永恒的,无始无终,不生不灭,不增不减的。” ④这里柏拉图所说的美,有点像佛教所说的法身。

但这种宗教并不以占有爱的对象,而是以对美的关照为终极目的。柏拉图所说的爱情不同于凡俗的爱情,因为它是与节制联系在一起的。他把灵魂分为三个部分,两部分像两匹马,第三部分像一个御车人。这两匹马中一匹驯良,一匹顽劣。那匹顽劣的马“庞大,拳曲而丑陋” ⑤,象征粗野而难以驾驭的肉欲,在御车人看到他所爱的对象的时候,总是乱蹦乱跳,逼主人向爱人跑,去追求肉欲的满足。可是,当他们来到那美少年面前的时候,“那御车人因而回想起美的本体,回想起她和节制并肩站在一个神座上。他在这幅景象面前一边惶恐,一边肃然起敬,不觉失足向后倒在地上;这一失足猛地把缰子往后一拉,拉得两匹马都屁股坐地,一匹很驯服地不动,另一匹却挣扎个不休。” ⑥

柏拉图的美的境界自然是高的,但对人这样一种复杂的生物来说,达到这种境界是否可能?

王尔德的所作所为,与他所说的柏拉图的理想之间有差异。他也是人,他不可能永远停留在精神或哲学的层面上。这就是为什么他的悲剧,引起我们对人性和人的存在处境的痛苦思考。

在刚才所引的王尔德的那句话里,意义重大的是他不仅提到了柏拉图,还提到了耶稣。王尔德的灵魂并非是纯粹希腊式的,上面还有深刻的基督教的烙印,那就是天主教的原罪观念——他对人身上的根深蒂固的恶的根性的认识。

四、

剧本的结尾引用了王尔德在刑满释放后一年所写的一首散文诗《审判之屋》:

在审判之屋中一片寂静。男子赤身裸体地来到上帝面前。

上帝打开了这名男子一生的记录。

上帝对男子说:

......

你食了不该食的东西。你的偶像并非用可持久的黄金或白银制成,而是可消灭的肉体。

[2]