>>> 2008年第3期

北京清代恭王府银安殿基址发掘简报

作者:北京市文物研究所

【摘要】2004年10月,为配合清代恭王府银安殿的修建复原工程,北京市文物研究所对银安殿庭院基址及东路乐道堂庭院的垂花门基址进行了考古清理发掘。此次发掘不仅为复原工作提供了准确的数据参考,同时亦对清代封建社会的等级制度有了更进一步的了解。

一、概况

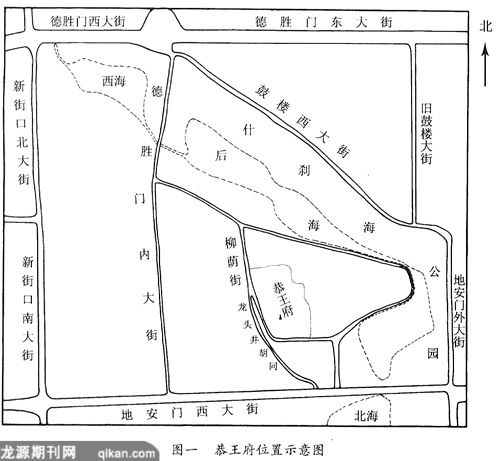

清代恭王府府邸坐落于北京市西城区柳荫街胡同,东邻什刹海公园,东、南两侧为地安门外大街和地安门西大街所环绕,西邻龙头井胡同(图一)。其地理位置中心坐标为北纬39°56′107",东经116°22′810"。该府邸于1982年被国务院公布为全国重点文物保护单位。

清代恭王府由花园和府邸两部分组成,占地面积约60000平方米。府邸占地31000平方米(46.5亩),分为中、东、西三路,各路均由多进四合院组成,后面环抱着长160余米的通脊二层后罩楼。现花园已经对外开放,府邸拟进行全面修复。府邸的修复最重要、也是难度最大的是复建中路的正殿,即俗称的银安殿。该殿及其配殿在上世纪20年代被烧毁,现仅残存基址。

为配合银安殿的修建复原工程,北京市文物研究所受北京市文物局的委托,于2004年10月12日至12月26日,对银安殿庭院基址及东路乐道堂庭院南侧的垂花门基址进行了考古清理发掘,为复原修缮工作提供了详实而准确的科学资料。

此次发掘共布10×10米探方13个,2×6.5米的探沟2个,连扩方共计发掘面积1382.88平方米。其地层堆积单一,仅①层,为现代地表层,厚0.15~0.75米。该层下即为基址遗存。

二、银安殿庭院基址的平面布局与结构

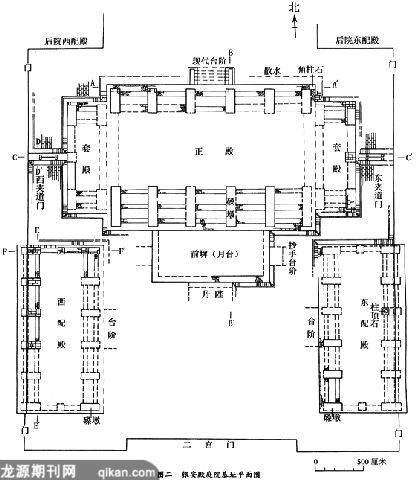

银安殿庭院基址位于恭王府府邸中路的第一进院,北侧为后殿,东、西院分别为“多福轩”和“锡晋斋”,南由二宫门进入该庭院(即二道门)。整个庭院平面近方形,南北长39.40米(正殿北台阶边至二宫门台基北边沿),东西宽40米(东、西配殿之散水外围)。该庭院建筑群体主次分明,以正殿基址为中轴线,东西两侧置套殿(耳房),南端置前墀(月台)、丹陛,前墀东西置抄手台阶,正殿北端置台阶。庭院两侧置配殿。东西套殿外侧夹道内各设置角门一个。台基址四周设置砖铺散水,庭院内用条砖十字错缝墁地(图二)。该庭院基址的修筑顺序是:先根据庭院的布局及形状各挖深0.85~0.87米的长方形土坑,正殿和配殿基础之间互不衔接,坑内用三合土回填夯筑基础垫层(5层,每层厚0.16~0.20米),在垫层之上砌筑各台基。其后在庭院内铺垫三合土并稍施夯筑,最后于台基四周铺墁散水和庭院地面。该庭院内各殿堂基址的修筑形式即为《中国古建筑瓦石营法》中的“满堂红”式基础[1]。经解剖,各台基均为直砌体,无收分。

1、银安殿(正殿)基址

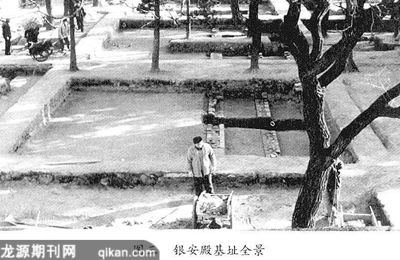

银安殿是这一建筑群体的中心建筑,位于庭院中部天井的北端,坐北朝南,方向177°,现仅存台基部分。前台明距配殿北山面台明1.50米,后台明距后院配殿南山面台明3.70米。台基平面呈长方形,台基外包砖及散水已残缺不全,但遗迹尚清晰可辨(图三)。

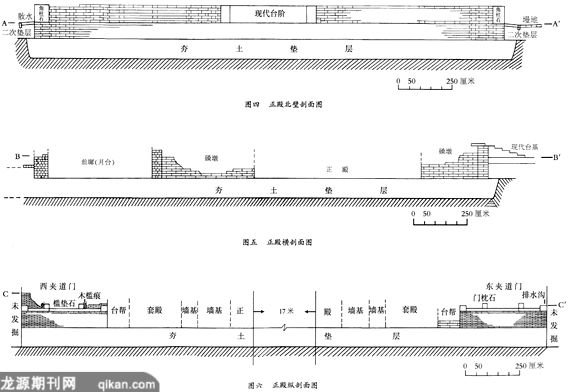

台基四壁台帮用规格0.45~0.48×0.21~0.23×0.10~0.11米的青砖块浇注白灰浆,“三顺一丁”砌筑包边,内用残砖块砌制糙墙,从残存部分可看出台帮四角均砌埋头(角柱石)衔接。由于破坏较严重,南台帮残缺不全,北台帮及拐角处保存尚好,东、西台帮仅存轮廓。台帮砖包砌厚度为0.50~0.80米,从残存部分可看出台明部分残高0~0.75米,埋深部分残高0~0.70米(图四)。以包砖计算,台基面阔22.08~22.18米,通进深15.60米。

台基面及柱础等都已不存。台帮内侧南、北分布两排磉墩,但破坏较严重,有的已荡然无存。根据磉墩残留部分及磉墩之间的墙基和掐砌拦土,可推知柱位。前后两排磉墩均为长方形,前(南)排为连三磉墩,长4.30米,宽1.0米;后(北)排为连二磉墩,长2.62米,宽1.0米。磉墩用规格0.49×0.24×0.125米的青砖加白灰砌制,残高0~1.45米(台明与埋深之和)(图五、六)。磉墩之间掐砌拦土均用规格0.10~0.26×0.12~0.25×0.045~0.08米的青砖块加白灰混合砌制,部分拦土已残缺,其中前拦土宽0.50米和0.65米,后拦土宽0.55米和0.75米。

从磉墩形成的柱网可知,该殿为面阔五间、进深两间、前后出廊的建筑。以磉墩与磉墩、磉墩与墙基的中心为准,其中明间面阔4.20米,次间面阔4.10米,梢间面阔3.90米,正殿通进深13.61米(含前廊进深1.77米,后廊进深1.45米)。

2、 东西套殿

分别位于正殿的东西两侧,相互对称,形制相同,平面呈长方形,台基总长4.25米,总宽11.87米。四壁台帮用规格0.45×0.21×0.11米的青砖十字错缝平砌包边,内用碎砖块加白灰填砌。南北台帮壁厚0.55米,东墙基(西套殿西墙基)宽0.80米,台明部分残高0.50米,埋深部分高0.70米。台基面和柱顶石部分等无存。四角砌制连二磉墩,均为长方形,而且在东套殿东墙基中部和西套殿西墙基中部各砌制方形磉墩一个。四角磉墩长2.17米、宽1.0米,方形磉墩边长1.0米。磉墩均用规格0.42~0.46×0.21~0.22×0.10~0.11米的青砖与碎砖块浇注白灰砌制,由于破坏较严重,其残高为0.27~0.38米。磉墩之间掐砌拦土宽 0.40米,残高(夯土垫层面以上)0~0.35米。根据柱网分布情况可知,东西套殿为面阔一间、进深一间、前后出廊式建筑,其面阔为3.25米,通进深10.32米,前后廊进深1.32米。

3、前墀(月台)、南丹陛、东西抄手台阶与正殿北台阶

前墀(月台)台基位于正殿南侧的中部,平面呈长方形,面阔12.50米,进深5.50米。在台基与前墀(月台)之间砌有砖壁,显然是在建好正殿和套殿的台基后再建前墀(月台)的。前墀用碎砖块加土灰泥砌制台基壁,破坏较严重,仅残存部分台基南壁,宽0.65米,残高(夯土垫层面以上)0.45~0.55米。

丹陛位于前墀(月台)南端中部,用砖块砌制,面宽4.50米。由于被道沟破坏,现仅残留一级踏步底部衬砖,残宽0.50米。

前墀东西两端置对称抄手台阶,面宽2.10米,进深1.75米。破坏较严重,仅残存东抄手台阶底部角窝石一块,长1.30米,宽0.30米,露出地面0.03米。

正殿北台阶已不存在,现为后砌的台阶五步。

4、东西夹道门

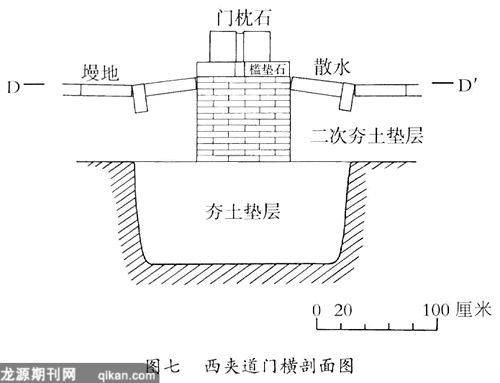

位于东西套殿的外侧,坐北朝南,形制、结构相同。西夹道门门宽1.36米,门的东西两侧置门枕石,枕石下置内外槛垫石,槛垫石之间残留有木槛痕迹(图七)。门枕石两侧为夹道墙,各长1.06米,宽0.78米,外用规格0.26×0.125×0.05米的青砖包边砌,内填砌碎砖块,残高0.20~0.80米,西接院墙,东接西套殿台基。在东西夹道门的两端砖墙下均设置排水暗沟,南北贯通,水沟两端安装流水石箅子,高0.25米,宽0.30米,厚0.07米。

5、东西配殿基址

位于银安殿庭院天井的两侧,相互对称,形制相同,平面呈长方形(其中东配殿坐东朝西,西配殿坐西朝东)。由于被化粪池、暖气管道等设施破坏,基址已残缺不全,但轮廓还基本清晰。从残留部分可看出,台基周壁外侧均用规格0.20~0.48×0.20~0.24×0.11米的青砖块砌制包边,内用碎砖块加白灰填砌,其中南、北台基壁厚0.30米,东、西台基壁厚0.45米,台明部分残高0.50米,埋深部分0.70米。以包砖计算,台基面阔17.90米,因东配殿的东端和西配殿的西端被后代围墙所压,暴露部分进深8.10米(通进深8.95米)。结合残留部分和被压部分的情况可以看出,东、西配殿前后(东西)均砌制长方形连二磉墩,长2.0米,宽0.75米。南、北山墙中部置方形山柱磉墩,边长0.75米。部分磉墩之上遗留有方形柱顶石,边长0.67米,通高0.25米(含高0.05米的鼓镜),据此可推出东西配殿的台明部分实际高为0.75米。磉墩全部用规格0.49~0.51×0.23~0.245×0.11~0.125米的青砖加白灰砌制。磉墩之间衔接掐砌拦土,其中南、北山墙基宽0.45米,前、后(东、西)掐砌拦土宽0.40米(图八、九)。从磉墩形成的柱网可知,该殿为面阔五间、进深一间、前后出廊的建筑。以磉墩中心为准,其中明间面阔3.50米,次间面阔3.25米,梢间面阔3.25米,进深均为5.10米,前后廊进深1.10米(见图二)。

[2]