>>> 2008年第3期

河北隆化县发现的两处山戎墓群

作者:王为群

【摘 要】1985年、1988年,在隆化县唐三营镇西大坝村与西阿超乡西阿超村先后发现两处古墓群,出土了一批随葬品,对研究春秋至战国时期生活在北方燕山地区的山戎民族的生活、文化等提供了实物资料。

1985年、1988年,在隆化县唐三营镇西大坝村与西阿超乡西阿超村先后发现了古墓群,隆化县文物管理所闻讯后,即派王为群、周奉东、 张德辉等同志前往调查,收缴了大部分出土器物。现将墓葬调查情况及出土器物简报如下。

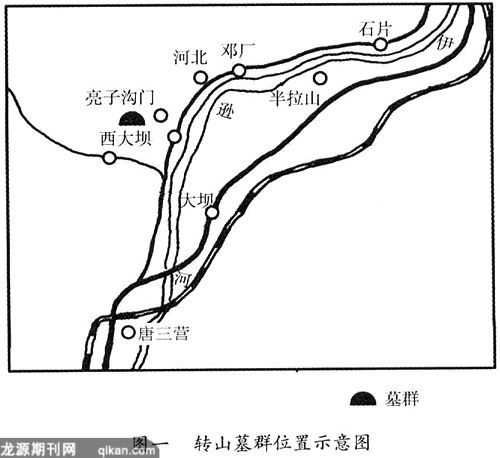

一、转山墓群

该墓群位于隆化县城北45公里的唐三营镇西大坝村西北的后山,当地群众称之为转山,伊逊河经村东折弯南流(图一)。墓地为黄土台地,高出河床约40米。台地东南面因植被破坏,加之雨水冲刷,形成1.5米高的土坎。因土坎不断坍塌,使一些墓葬被毁。墓地面积大约2500平方米,墓葬大约有40~50座,但大部分被毁或被盗挖。此次收集的出土器物有:

1、喇叭首直刃青铜剑 1件(LHTO∶586)。剑身为五线凸脊,格铸刻双槽,剑身呈两翼式,圆茎实心, 喇叭首。通长49.5厘米,剑身长40.5厘米,柄长9厘米(图二,1)。

2、青铜凿 1件(LHTO∶579)。长方体,圆銎,小弧刃,上部有一周凸棱。通长4.5厘米(图二,2)。

3、两翼铜镞1件(LHTO∶578)。残,镞身由中脊分左右两翼,后锋出倒刺,翼间下凹,尾中有箭杆銎孔,脊中部有一透孔。通长2.5厘米。

4、虎形饰片1件(LHTO∶573)。铜质,虎作蹲踞式,劲爪利齿,垂尾屈腿,两眼平视,气势凶猛。背面呈凹状,前后置半圆系,虎爪有穿系孔。横12厘米,纵5.4厘米(图二,3)。

5、铜泡34件。可分三型。

A型30件(LHTO∶583~585)。中心素面,边饰放射条纹,放射线条又分平行及斜线两种,背面桥形系。直径3.1~3.3厘米(图二,4)。

B型 1件(LHTO∶581)。铜泡凸面平缓,由三条同心弧线旋成涡纹。背面为小桥形系。直径3.4厘米(图二,5)。

C型 3件(LHTO∶580~582)。素面,凸面较高。背面为带状双孔或单孔系。直径2.1~3.5厘米(图二,6)。

6、铜饰件 55件(LHTO∶576)。可分四型。

A型 两端圆形,中间由“之”字连接,平面。背两端小桥形系。长2.2厘米(图二,7)。

B型 面有线槽,上窄下宽,呈铲形。上端有一横向穿孔。长1.8厘米(图二,8)。

C型 素面微鼓呈亚腰形,背面两端内凹。长1.2厘米(图二,9)。

D型呈亚腰棒槌形,近似圆体,鼓面有凹槽,上端扁圆,有一横向穿孔。长2.3厘米(图二,10)。

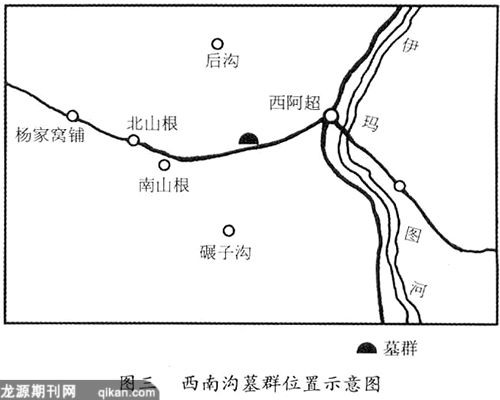

二、西南沟墓群

该墓群位于隆化县城西北65公里的西阿超乡西阿超村南约2公里的东山坡的黄土台地上,南依大山(图三)。墓地因多年水土流失,有些墓葬已暴露于地面。1988年6月18日被端午节登山的群众发现。

墓地分布在南北长约30米、东西宽约25米的黄土台地上。墓地北侧有十几座墓葬被毁,其墓室以石板竖砌而成,一般长2.1米,宽0.7米,上覆石板。墓与墓之间沿山坡的水平方向作横向排列,其间距在1.5~2.5米左右。排与排之间沿山坡前后作纵向排列,间距在2~3米左右。收集的出土器物有:

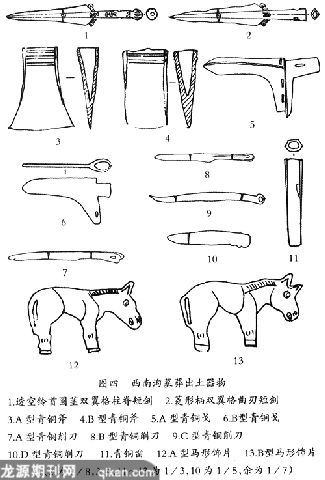

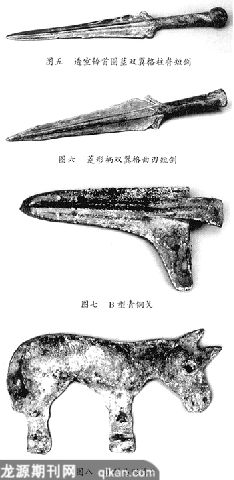

1、透空铃首圆茎双翼格柱脊短剑 1件(LHTO∶808)。青铜质,斜宽从,窄前锷,薄格,圆茎,透空铃首。茎近首部中空,有一横向穿孔。茎部饰有连三角和勾连纹饰。双翼格,薄腊。通长28.9厘米,格宽4.7厘米(图四,1;图五)。

2、菱形柄双翼格曲刃短剑 3件。标本LHTO∶799,青铜质,菱形銎式茎,茎中空,横向有楔孔。双翼格带有环线纹。柱脊通茎,曲刃,锋锐,格间脊处铸有标记。通长29.3厘米(图四,2;图六)。

3、青铜斧 2件。可分二型。

A型1件(LHTO∶807)。 顶部銎孔呈长方形,正面上窄下宽,刃两角外撇,近銎部饰三道凸弦纹。高6.6厘米,刃宽4.8厘米(图四,3)。

B型1件(LHTO∶794)。顶部有方銎,刃近平直,中线留有合范浇铸后留下的凸棱,一侧有一透孔,近銎部饰三道凸弦纹。高6.3厘米,宽3.9厘米(图四,4)。

4、青铜戈2件。可分二型。

A型1件(LHTO∶805)。圭援式,援前锋尖削似玉圭头,上刃斜直,下刃在援末和胡相接处作斜缓的弧线。有阑,阑左三穿作长条状孔,内长方微上昂,内中一穿作长条状孔。通长21.5厘米(图四,5)。

B型1件(LHTO∶798)。已残。锋尖圆头,上刃斜直,下刃和胡相接处作斜缓弧线,援中部有凸脊通至銎部。无阑和上下齿,胡下部有一长条穿孔,銎、内为一体,銎孔椭圆。通长16.5厘米,宽9厘米(图四,6;图七)。

5、青铜削刀4件。可分四型。

A型 1件(LHTO∶797)。 背微弧,刃中部内弧,扁柄一面内凹,柄中有一三角形穿孔。通长21.3厘米,宽2厘米(图四,7)。

B型 1件(LHTO∶795)。 平背,刃微内弧,扁柄一侧有长条槽。通长18.2厘米,宽1.9厘米(图四,8)。

C型 1件(LHTO∶806)。刀尖翘,刃微弧,弓背刀身与刀柄相连至环首,柄扁方,首为椭圆环。通长21.3厘米(图四,9)。

D型 1件(LHTO∶796)。 弧背,平刃,刀尖近圆,无柄,尾部置三齿。通长10.9厘米,宽1.8厘米,背厚0.3厘米(图四,10)。

6、青铜凿1件(LHTO∶793)。体呈六棱形,从上至下渐收成刃,侧视呈楔状,有銎,体面中有一透孔。长7.1厘米,宽0.85厘米(图四,11)。

7、三棱铜镞1件(LHTO∶792)。镞尖三棱渐变宽成三翼,梃由圆形渐成扁楔状。通长4.9厘米。

8、砺石 2件。分二型。

A型 1件(LHSH∶148)。条状,沉积砂岩磨制而成,顶端呈圆头,中有一孔,孔对钻,整体棱角平直规整。长14.6厘米,宽4.4厘米,厚1.3厘米。

B型1件(LHSH∶146)。 为脉石英岩磨制而成,整体呈梯形,上部有一对钻的穿孔。长4.5厘米,宽3厘米,厚0.8厘米。

9、耳环1对(LHTO∶790)。 由铜片先卷成空心圆棍,一头较粗一头较细,再弯成环形,细端与粗端相接合口。直径7.4厘米。

10、青铜手镯2件(LHTO∶802)。 扁环形,接口外错搭,外饰三道或二道棱槽。直径5厘米。

11、马形饰片9件。可分二型。

A型 6件。标本LHTO∶803,铜质,马呈直立式,单耳,眼嘴呈透空孔状。躯体圆浑,尾下垂与后腿相连,背面头部、臀部做穿系。通长9厘米,高6厘米(图四,12)。

B型 3件。标本LHTO∶804,铜质,马呈直立式,头右尾左,体魁骠壮,两耳迎风,眼凝视前方,躯体圆浑,尾下垂与后腿相连,背面置两三角形钮。通长9.6厘米,高6厘米(图四,13;图八)。

三、结 语

在承德地区的隆化、滦平、丰宁等县曾发现类似墓葬多处。如1983年滦平县梨树沟门墓群出土的青铜工具、饰件和砺石等[1],就与这两处墓葬所出土的器物相类似,应为同时期的山戎墓葬,其年代当为春秋至战国时期。此次出土的青铜兵器有短剑、戈、镞,工具有斧、凿、削刀,饰件有马形、虎形牌饰及异形小饰件,尚未发现大件容器,反映了这一时期的山戎民族文化特点。其文化性质,南与燕国毗邻,吸收了中原文化的特点,如兵器中的直刃剑、戈,工具中的斧、凿、削刀等;北同东胡族接壤,仍保留了游猎民族的生活特性,如青铜曲刃短剑、铜牌饰及装饰饰件等。总之,从这两处墓地出土的器物初步分析,承德一带曾是山戎族的活动中心,是当时南北文化的交汇之地。

————————

[1]承德地区文物保护管理所、滦平县文物保护管理所:《滦平县梨树沟门墓群清理发掘简报》,《文物春秋》1994年2期。

〔责任编辑:张金栋〕