>>> 2008年第3期

竹刻艺术漫谈

作者:郑淑霞

【摘要】竹刻艺术主要流行在我国南方各地。考古资料证明,早在战国时期就已有了竹刻工艺品,明中期以后竹刻艺术发展成熟,成为一个专门的艺术门类,并在江苏地区形成以朱松邻为代表的嘉定派和以濮仲谦为代表的金陵派这两大流派。清代是竹刻艺术的发展繁荣期,人才辈出,流派纷呈,把中国竹刻艺术推向了鼎盛。

竹刻也称竹雕,是在竹制器物或竹根上雕刻各种装饰图案、文字的一种工艺品。竹刻技法主要有深浮雕、浅浮雕、透雕、阴阳纹浅刻和圆雕等。竹刻主要流行在我国南方各地,以浙江、江苏、上海、湖南、四川和广东等地为主。竹子的特点是生长快,成材早,产量高,竹材的收缩量小,割裂性、弹性和韧性都非常好,顺纹理耐抗拉强度约为杉木的2~3倍,且竹子面部光滑、纹理通直,所以成为制作乐器、家具及工艺美术品的重要材料。

我国是世界上最早使用竹子和最善于用竹子的民族之一。《礼记·玉藻》中有:“士大夫饰竹以为笏,是用竹于典仪,且有文饰之施焉。”[1]湖北战国墓葬曾出土一件有刻花工艺的竹盒[2],证实早在2000多年前我国就使用竹制品。长沙西汉马王堆一号墓出土了一件雕龙纹髹漆竹勺[3]。晋代书法家王献之家有斑竹笔筒,取名“裘钟”。六朝齐高帝(479~482年)曾赐给名僧一件竹根如意。宋郭若虚《图画见闻志》载:“唐代,德州刺史王倚家藏笔管,刻《从军行》一铺,人马毛发,亭台远水,无不精绝。每一事刻《从军行》诗两句,……其画迹若精描,问明方可辨之。”[4]元陶宗仪《辍耕录》记述,宋代竹刻家詹成造鸟笼,“四方皆花版,于竹片上刻成宫室、人物、山水、花木、禽鸟,纤悉俱备,其细若缕,且玲珑活动”[5]。宁夏回族自治区博物馆藏西夏八号陵出土的竹雕残片,上有浮雕人物及阴刻图案,制作工艺极为精细[6]。清嘉定人金元钰的《竹人录》是一部竹刻艺术专著,详实地阐述了我国竹刻艺术的源流及各派的艺术特征[7]。

明中期以后,我国竹刻艺术发展成熟,形成了一个专门的艺术门类,当时在江苏地区分为两大流派,一是以朱松邻为代表的嘉定派,也称“朱派”;二是以濮仲谦为代表的金陵派,称为“濮派”。

朱松邻,又名松龄、鹤,字小鸣,江苏嘉定(今上海)人。据《嘉定县志》记载:“世本新安,宋建炎(1127~1130年)移居华亭。又六世而东徙,遂为嘉定人。”[8]生卒不详,艺术活动主要在明正德、嘉靖年间(1506~1566年)。朱松邻擅摹印和雕镂,工韵语及图绘,以南宗画派为基础,融入北宗绘画技法,两者结合融汇到竹刻艺术之中,创造了深雕技法,远景线条清晰凸现,近景刀法犀利雄浑,层次感鲜明强烈,为嘉定派竹刻艺术奠定了坚实的基础,对后世影响深远。陆廷灿《南村随笔》记载:“城(今嘉定)竹刻,自正、嘉间高人朱松邻鹤创为之,继者其子小松缨,至其孙三松雅征而技臻绝妙。”[9]朱鹤有子朱缨,朱缨有子朱雅征,祖孙三代都是晚明时期的竹刻能手,并称“嘉定三朱”或“竹三松”。现藏南京博物院的朱松邻竹刻松鹤笔筒,高17.8厘米,径14.9厘米。笔筒雕琢古松一段,鳞节瘿疤凸起,枝干斜伸弯曲,枝叶繁茂,叠叠层层,两只仙鹤隔松相望。款识阴文,刻于松皮卷脱露木处,盖专为题识而设者。行楷法晋唐人,凡5行:“余至武陵,客于氏三清轩,识竹溪兄,笃于气谊之君子也。岁之十月,为尊甫熙伯先生八秩寿,作此奉祝。辛未七月朔日,松邻朱鹤。”(图一)辛未应为明正德六年(1511年)。

朱缨,朱松邻之长子,字清父,号小松,生于明正德十五年,卒于万历十五年(1520~1587年),享年68岁。小松继承家法,精书善画,一生不事权贵,清高自珍,气魄不凡,人称“貌古神清”,常寓情于诗酒、书画与竹刻。毛祥麟谓小松“能世父业,深得巧思,务求精诣,故其技益臻妙”[10],实有出蓝之誉。1966年上海宝山县顾村镇朱守城夫妇墓出土一件朱缨刘阮入天台竹刻香筒,高16.5厘米,径3.7厘米。香筒上透雕东汉时期刘晨、阮肇入天台遇神仙的故事。画面上古松盘曲,山石斜卧,一对男女对弈,有人在旁观阵,还有一女郎持扇,俯视身边仙鹤和梅花鹿。洞口门额上阴刻“天台”二篆书,后有阴文“朱缨”和阴刻方章“小松”篆书。

朱三松,名雅征,朱缨次子。《南村随笔》称其“善画远山淡石,丛林枯木,尤善画驴,雕刻刀不苟下,兴至始为之,一器常历岁月乃成。”[11]清赵昕著《竹笔尊赋》中记述:“其序谓城(嘉定县别称)……镂法原朱三松氏。朱去今未百年,争相摹拟,资给衣馔,遂与物产并著。”[12]朱三松竹刻“琴棋书画”笔筒,高16厘米,径16.5~17.6厘米,取厚实竹根部以高浮雕技法雕刻而成。笔筒上刻山川、松树、竹林及人物一周,人物形态各异,有的拨琴,有的对弈,有的读书,有的作画,构思巧妙,运刀精湛,绵密严谨,逸趣横生,令人叫绝。下方阴刻“三松”行书款(图二)。

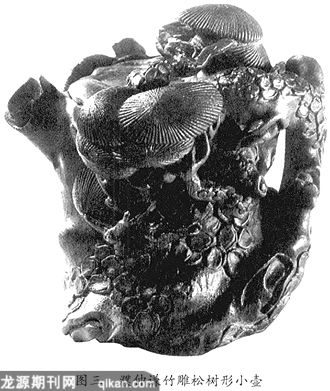

濮仲谦,名澄,复姓濮阳,单称濮,生于明万历十年(1582年),清初尚健在。《太平府志》记载其“有巧思,以镂刻名世,一切犀玉竹皿器,经其手即古雅可爱,一簪一盂,视为至宝”[13]。张岱著《陶庵梦忆》记述:“仲谦貌若无能,而巧夺天工焉。其竹器一帚一刷,竹寸耳,勾勒刀,价以两计。然其所以自喜者,又必用竹之盘根错节,以不事刀斧为奇,经其手略刮磨之而遂得重价。”[14]从记述中可知濮派竹刻与朱派有所不同,不事精雕细琢,只就其天然形态,将其制成精巧之器,风格浑朴随意,有自然天成之妙趣。北京故宫博物院藏有一件濮仲谦竹雕松树形小壶,高12.3厘米,取天然竹根巧做而成,风格浑朴自然,古雅可爱(图三)。

张希黄,名宗略,明清之际留青竹刻高手,其生卒年代及里籍不详。秋水在《文物天地》2007年12期中对其有论述,今录引一段:“历代著录收录张希黄的资料甚少,甚至其生卒年都成了谜,《竹人录》也未提及张希黄,金西的《刻竹小言》认为其为明代人。唯香港收藏家关善明认为,‘张希黄应为清代而非明代竹刻家’。他认为明清文献少见张希黄其名,最早记载的文献是光绪十一年的《前尘梦影录》,多数学者认为张希黄的里贯不一,故‘张希黄为明代人之说,乃近人臆测,缺乏根据’。”[15]2007年9月19日,纽约佳士得秋拍一件张希黄留青山水人物笔筒,其时代定为清康熙年,成交价12.1万美元。该笔筒高9厘米,取留青技法雕刻而成。通体刻山水人物、楼阁桥船、垂柳堤岸图案,山石峰峦皴法细腻,垂柳枝条飘柔,桥楼严谨规整,有界画功力。器上方刻有阳文诗句“野水乍生船弄月,诸峰不动柳残烟”,“希黄”款。

留青竹刻是留下竹子表面的一层青筠,作为雕刻图案的装饰,去掉图案花纹以外的竹青,露出下面的竹肌作地。因留青是保留竹子表皮,所以又名“皮雕”。竹筠洁如玉,初色浅,年久呈微黄;竹肌有丝纹,年愈久色愈深,色如琥珀。留青竹刻充分利用这种质地和色泽的变化差异,对青筠采取全留、多留、少留或不留的手法,以分出层次,形成色彩从深到浅、自然通晕的效果,明晦浓淡,因景而施。李葆恂《旧学庵笔记》载张希黄竹刻山水臂搁,“凡云气、夕阳、炊烟,皆有竹皮之色为主,妙适自然,不类刻画”[16]。世人称张希黄为“留青竹刻”或“浙派”竹刻开山之人。

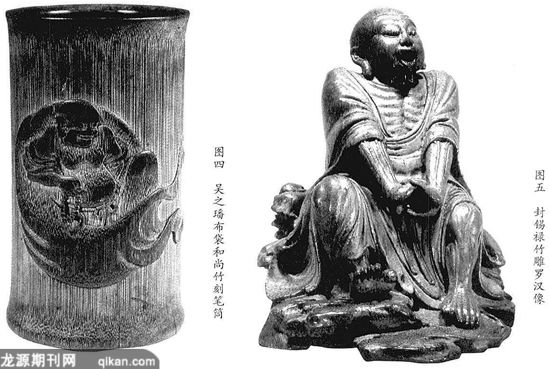

到了清代,竹刻艺术倍受人们的喜爱,有些则成为人们生活中密不可分的日常用具,品类增多,质量也不断提高。常见器型有酒瓢、诗筒、笔筒、香筒、笔架、镇尺、臂搁、人物、仙佛、草虫、朝珠盒、翎管、竹章、棋盒、竹筷、墨床、筹码、笔杆、笔洗、烟壶、盘、碗、桃、梨及仿青铜制品等,其中特别是文房用具,倍受文人雅士的青睐,成为必不可少的书房陈设。此时江南书房的竹刻文玩开始进入宫廷,摆放在皇帝的书案之上,于是具有宫廷审美趣味的竹刻文玩也成为时尚,各派高手争相献艺,名家荟萃,最具声望的有吴之、封锡禄、周颢、潘西凤、王梅邻等。

[2]