>>> 2008年第2期

《唐广阿明府渤海高公历代记》考释

作者:冯金忠 杨月君

【摘要】河北枣强县董仲舒艺术碑廊收藏有一方五代后唐时期的碑刻《唐广阿明府渤海高公历代记》,碑文中详细记录了高高祖以下各房的世系情况,远及前后七代,内容十分丰富,文字中还使用了武周新字,其价值是多方面的。本文对此碑进行了初步考释。

河北枣强县董仲舒艺术碑廊收藏有一方五代后唐时期的碑刻《唐广阿明府渤海高公历代记》,为枣强镇太平庄村卫千渠施工中出土,1986年7月入藏该馆。《畿辅通志》、《枣强县志》等地方志及《金石录》、《金石萃编》、《八琼室金石补正》等传统金石专著对此碑均没有记载,1993年出版的《河北金石辑录》也没有收录,加之出土后一直没有对外刊布,学界也鲜有人知。本文对其加以介绍考释,以期这方特殊碑刻能引起学界的注意。

该碑为长方形,碑首圆形,碑额上方阳刻篆书“唐”字。全碑凡21行,满行50字,共约1100余字。首行楷书“唐广阿明府渤海高公历代记”,下为撰写人王载和书丹者道广的名字,文末为书写时间以及传主高和镌刻人张令温的落款。碑文以楷书为主,间杂有行书和草书。碑阴和碑侧均无文字。

此碑保存较为完好,除有几处摩泐痕迹外,大部分字迹尚清晰可辨。董仲舒艺术碑廊对该碑有录文,并有简单介绍,不过该录文在识读、断句上多有错舛,有些字没有识读出,对内容判定上也多有错误。现在此基础上,对照原碑,重新录文如下:

唐广阿明府渤海高公历代记 摄赵州军事衙推乡贡三史王载撰洛京左街讲论文章大德道广书并篆额」

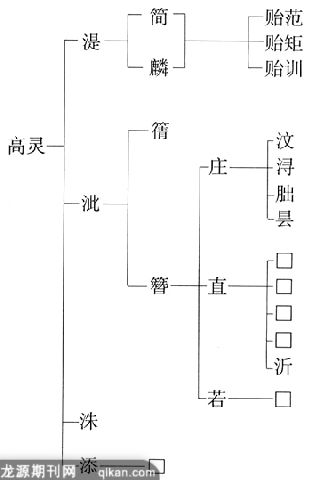

粤夫人生在勤,勤则不匮,故文经天地,武定祸乱。勤而修之,即愈风下城,穿杨贯虱。功成则隆于翼辅,为国股肱;功高则秉」以节旄,图形烟阁。暨乎流芳翌世,垂裕后昆,即文曰簪缨,武云阀阅。我广阿明府渤海高公家世实兼之矣。虑其年代□□,」泯丝于告,乃从先人之治,命于营勒石,而纪七代祖之勋烈,冀后世子孙而识之。其先齐太公之后,文公子高之胤,」二后适庶繁,而因封命氏,家谱备载。洎汉御史大夫洪,以功封渤海太守,自是子孙多家于,故镇阳居者殆十世焉。」高祖讳灵,开府仪同三司、检校国子祭酒、兼御史大夫、成德军马步军使,以能改任冀州防御使,稍迁赵州刺史。[去]长庆四年」十一月□禄,合于藁城县肥累乡乐里。夫人安氏,有子四人:长曰,节度押衙,有息曰简,武强令。嗣曰麟,成德军左袖,一」拾余年,迁赵州防御使,有能名,而病不禄。有孙曰贻范,曰贻矩,曰贻训,摄真定府参军。曾祖讳,摄信都主簿,佐有」能名,久恙而终于公署,即葬于本县长乐乡屈张里。有子二人:长曰,次曰簪,枣强傅主簿之甥。孟第曰洙,早终不」仕。季第曰添,以才任长河、平山二县宰,复迁元氏长而终。有子寓高邑焉。伯祖,筮仕将遂而终。」祖讳簪,立性高野,□而不仕。有子三人:长曰庄,次曰直,次曰若。父庄,博识多知,为人刚毅,有先人之风,春秋八十有五而终。」夫人王氏,有子三人,广川王少府之外甥:长曰汶,次曰浔,次曰。夫人殷氏,有子曰昙。仲曰直,性迈英豪,纵情□□,有子五人,四人」早殒,一子沂嗣。季曰若,气直如云,情宽似海,方期辟命,因恙而终。有子一人,没于广川之难。公元兄汶,早夭。仲兄浔,任职广川,获免」梁师之难,复守职镇府而终。公伤二兄无嗣,良可痛哉。公早亲儒墨,久事麟经,属世凌夷,愧而不第。攸凭倚马,复恃攀龙,因承荐举」之恩,遂履抚安之任。公天十三年都总管署摄沧州渤海县令,时谓得人,民慕其政,未余三稔,百姓请留,治之六年,化有」成绩。至天成元年,迁汶阳巨野县令。汶阳主君以巨野多盗,命而治之,方俟下车,群盗伏化,是得民安俗阜,兴□倍增。」主君嘉之,特行奏荐,以天成三年除授冀州录事参军。□之厥任,丁值家艰,服阕投诚。[去]长兴二年余,守斯邑广阿,即今昭庆县也。」公下车未几,颇振能名,乡中无犬吠之喧,桑下有雉驯之异。遐想家世,较然动怀,因仆是游,而谓仆曰:“家世历□,弥更艰泰,永惟陵」谷,虑泯岳猷。今余已辍俸资百石,命匠工之将毕,欲勒记焉。子为余记之,可乎?”仆曰:“敬诺!”仆虽叨儒素,比昧攻文,承命再三,辞不获」己。乃书其事,直而不华,俾盛业殊勋弥光于金石,而贤侯良辅荣示于子孙,诚不朽得宜之事者矣。」

书长兴三年十二月五日文林郎守赵州昭庆县令高记都料匠张令温镌字

上面录文中的碑别字和武周新字都改为了现行简化字。碑文中“去长庆四年”以及 “去长兴二年”两处,“去”字的左上角都有两点。“点”在中国古代常作为删除符号来使用,《尔雅·释器》云:“灭谓之点。”注曰:“以笔灭字为点。”即表示将文中的错字或衍字去掉。例如,《后汉书》卷80下《祢衡传》记载祢衡作《鹦鹉赋》时:“衡揽笔而作,文无加点。”为了尽量保持碑文原状,“去”字也照样录出,但加以方括号,以示祛除。以下对该碑略作考释。

碑全称为《唐广阿明府渤海高公历代记》(以下简称《历代记》),长兴三年(932年)十二月刻。长兴为五代后唐明宗李的年号,因此碑文中所谓的“唐”实际指后唐。后唐为沙陀族建立的政权,其创建者为庄宗李存勖。李存勖为李克用之子,因其祖上镇压农民起义有功,唐赐其国姓李。李存勖父子在朱温代唐祚后就以兴复唐室为号召,与后梁相抗衡。李存勖称帝后,国号为唐,史称后唐。他宠用伶人,疏远功臣旧将,终于激起军变,最后被乱军射杀。李被乱军拥立为帝,是为明宗,他本是李克用的养子,为示不忘所出,仍袭用原来的国号唐。后唐以李唐继承者自居,文物制度也一法于唐,碑文中“群盗伏化,是得民安俗阜”一句中“民” 字缺笔,即是为避唐太宗李世民之名讳。

“广阿”为汉置旧县,属巨鹿郡,治所在今河北隆尧东。东汉废。北魏太和中复置,隋改广阿为大陆。唐武德四年(621年)改为象城,天宝元年(742年)改为昭庆县,以有建初、启运二陵故也。五代时仍沿其旧。《历代记》称广阿而不称昭庆,不过是沿用旧称,并非当时实际政区的反映。“明府”,汉魏以来对太守牧尹皆称府君或明府君,简称明府。郡所居曰府,明为贤明之意。唐人则多称县令为明府,《全唐诗》中这样的例子举不胜举。此处的广阿明府即指昭庆县令高。

渤海高氏为河北大族,是仅次于崔、卢、李、郑的天下望族。北魏至北齐时高氏进入了鼎盛时期,名人辈出,冠冕不绝。东魏权臣、北齐的实际肇建者高欢也自称是渤海高氏。今衡水市景县城南约15公里的王瞳镇、杜桥乡一带,当地群众称之为“高氏祖坟”或“皇姑陵”,是北魏至隋代的渤海高氏族墓。该墓群相传原有墓冢近百座,但历经沧桑,封土流失,多数泯没无存,现仅存有封土墓10座,总面积仍有约37万平方米,高氏当时之兴盛可见一斑。

渤海高氏一般认为是齐太公姜尚之后胤。《新唐书·宰相世系表》云:“齐太公六世孙文公赤,生公子高,孙,为齐上卿。”《元和姓纂》云:“齐太公六世孙文公子高孙,以王父字为氏。”根据诸书的记载,文公赤有一子被封在高邑(今山东禹城县),世袭高子的爵位,人称高或公子高。高的孙子名,字敬仲(一说为谥号),为齐国上卿,执掌军政大权,与管仲一起辅佐齐桓公称霸诸侯,建立了大功,桓公赐“以王父(即祖父)名为氏”,因而名曰高。高去世后,其子孙世袭齐国上卿的职位,高氏也从此兴旺发达起来,高由此成为后世绝大部分高姓子孙的共祖。《历代记》云他们这一支为高之胤,即指此。不过高并非文公之子,而是重孙,《历代记》的记载有误。

本文为全文原貌 请先安装PDF浏览器

原版全文