>>> 2008年第2期

清初直隶书家群研究

作者:朱万章

【摘要】本文以传世书迹为例,分析明清之际的直隶书风。这一时期以重臣为主导的直隶地区(主要为今河北、北京、天津及山西、山东部分地区)的书法家在师承、形体,甚至在书写材料上均有独特之处,反映出这一特殊地区在特殊时期的特殊书风。

明清之际是中国历史上罕见的文化兴盛期,在很多领域诸如哲学、文学、戏剧、绘画、书法、佛学等方面都比前代有了飞跃的发展,著名史学家谢国桢甚至称这一时期是可以和先秦诸子百家、魏晋哲学、宋元理学等并驾齐驱的“文艺复兴时期”[1]。在书法方面,出现了一批个性鲜明、成就突出的名家,他们中既有遗民书家如傅山、石涛、八大山人、方以智,也有官宦书家如王铎、魏裔介、戴明说等。在很多地区(如江南、岭南、滇南、巴蜀地区等)还出现了因抗清而殉节的节烈书家如史可法、邝露、张家玉,以及因逃禅而遁入空门的释氏书家如石涛、八大山人、澹归、担当、天然等。在天子脚下的直隶地区,虽然这一时期的书法形态并未像其它地区一样呈现多元化的局面,但其独特的地理环境所造就的时代书风也是可圈可点,为明清之际的中国书坛增添了活力。

在过往的书法研究中,不管是个案的研究,还是宏观的俯视,均未对明清之际这一地区的书法状态作较深入的研究,在学术界也未引起广泛的关注。其实这一地区也和江浙、岭南、滇南、巴蜀、楚湘一样有着非常特别的时空环境,并有着迥别于其他地区的书家群体。对这一地区书家群体及其书风的关注,无疑有助于我们了解明清之际这一特殊时期中国书坛的状态。因缘际会的是,为弘扬传统文化,促进馆际交流,2003年,由广东省博物馆和河北省博物馆联袂举办了对等交流书画展。根据双方达成的协议,广东省博物馆将具有浓郁地方特色的“岭南画派作品展”送至河北省博物馆展出,而河北省博物馆将馆藏之“翰墨丹青500年——明清书画展”送至广东省博物馆展出。在广东省博物馆展出的河北省博物馆所藏明清书画中,集中了相当一部分明清之际直隶地区的书家作品。这批作品甫一露面,即引起书画界同行的热烈垂注,同时也引发了笔者撰写此文的冲动。

一、 关于书家及其传世书迹的考察

毫无疑问,由于独特的时空条件,明清之际集中于直隶的书家在数量上占有很大的优势,很多本身也是全国性的名家。但总体来讲,真正能在书法史上值得一提的却并不多。由于时代的久远,很多书家已经湮没于浩瀚的历史长河中,我们能够认识他们书法风格的最有效途径,就是其传世书迹和浩如烟海的文献典籍。就笔者搜集的资料显示,这一时期直隶地区有书迹传世的书家主要有孙奇逢、孙奇彦、孙承泽、冯铨、戴明说、王馀佑、王崇简、王熙、杜立德、魏象枢、魏裔介、梁清标、杨思圣、李、励杜讷、郭、米汉雯、殷岳等18家。此外,也有一些文人在文献记载中显示其长于书法,但现今尚未见其书迹传世,如申涵光、张盖等。

在这些有书迹传世的书家中,除遗民申涵光、殷岳外,他们都有一个共同点,就是均享有较高的社会地位,在京畿(有的甚至在全国)具有一定的影响力。他们中绝大多数在前朝已经获取功名,在清代仍然得到重用,委以重任。既有以书画名世者如戴明说、米汉雯、王崇简等,也有名儒如孙奇逢等,还有一些是以书画鉴藏著称者如孙承泽、梁清标等,但更多的是以仕途扬名立万者如魏裔介、魏象枢等。他们大多为处于权力核心阶层的关键人物,身世显赫,书法仅其余兴。当然,也有一些品行不端,但在仕途上飞黄腾达的所谓污点书家如冯铨等。他们的构成完全迥别于这一时期以遗民为主流的江南、岭南、西南地区,显示出京畿之地的特殊性。

就笔者有限的阅历统计,中国大陆和台港地区所藏清初直隶书家之书迹主要有102件[2],其中孙奇逢5件、孙承泽6件、冯铨5件、戴明说13件、王馀佑1件、王崇简1件、殷岳1件、杜立德4件、魏裔介10件、魏象枢10件、梁清标10件、杨思圣4件、郭4件、米汉雯10件、李4件、励杜讷10件、王熙2件、庞垲1件、孙奇彦1件。若以质地论,则绫本51件,占50%;纸本40件,占39.21%;绢本3件,占2.94%;不详8件[3],占7.84%。若以形制论,则立轴61件,占59.8%;卷19件,占18.62%;册页12件,占11.76%;扇面3件,占2.94%;对联2件,占1.96%;不详4件,占4.9%。若以书体论,则除王馀佑的隶书外,其余均为行书或行草书。这些资料未必能反映清初直隶书家作品之全貌,但至少从中可看出直隶书家之概貌。这些书迹中绝大多数为高头大轴,所书写之材料也多为当时较为盛行的板绫和花绫,体现出典型的时代特征。

二、 以书画兼擅之书家群

——戴明说、米汉雯、王崇简

虽然就数量和整体水平上讲,这一时期直隶的书画远不及江浙地区,但仍然不乏具有全国影响的重量级书画名家,戴明说、米汉雯即是其例。

戴明说是清初以墨竹见称于画史的重要人物,他字道默,号严荦,晚号定圃,直隶沧州(今河北沧州市)人。明代崇祯七年(1634年)中进士,官至兵部都给事中,尝参与李自成部队。入清后官户部尚书。他工书善画,尤擅墨竹、山水,其墨竹“飞舞灵动,其飘举之笔,大得吴仲圭法”[4],当时顺治帝对其大为赏识,尝召见他并赐予笔墨,戴氏即席挥毫,时人吴伟业(1609~1671年)描写当时情景说:“丹青墨宝,照耀殿壁;长缣短幅,淋漓墨沈。”[5]顺治帝更赐以图章曰:“米芾、画禅,烟峦如觌;明说克传,图章用赐。”说他的画艺得到书画大家米芾、董其昌的真传,评价是很高的。戴明说在他的画上也多钤用此印。

在戴氏传世的数十件画作中,墨竹或竹石占八成以上,论者谓其墨竹“笔力苍秀,极有风趣”[6];其余为山水,多作米氏云山,“水墨山水,亦超脱有致”[7]。其画作无论从数量上还是质量上,均可代表清初绘画的较高水准。

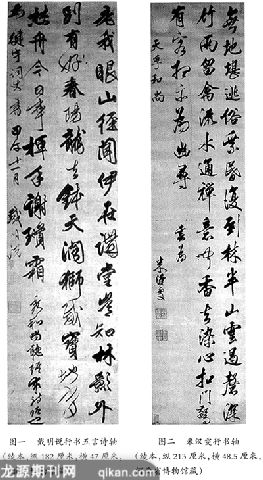

戴明说的书法虽然不是其专长,但仍然有其独到之处。他与清初另一著名书画家、河南籍的王铎(1592~1652年)交游甚密,王铎曾致书与其探讨画理,更评其书博大奇奥,不让古人[8],这说明戴氏的书法在时人和同行的眼里能得到很高的评价(图一)。

米汉雯为明末书坛四大家之一米万钟(另三家分别为董其昌、张瑞图、邢侗)之孙,字紫来,号秀岩,顺天宛平(今属北京市)人。顺治十八年(1661年)进士,康熙二十六年(1687年)主试江南,后供奉内廷,擢侍讲学士。他性格放浪不羁,不拘行迹,书擅行书,画善山水,兼擅诗文,颇得米氏家法,并兼擅金石篆刻,时人称之为“小米”。其书师承米南宫,论者谓其书画皆工秀,径寸外尤劲媚,甚至说当在米万钟之上[9]。虽然这种说法不乏溢美之辞,但可反映出米汉雯在家法之外,不无创新(图二)。

戴、米之外,另有画家王崇简亦擅书法。

王崇简(1602~1678年),字敬斋,一作敬哉,顺天宛平人。明崇祯十六年(1643年)进士,入清后于顺治三年(1646年)以荐补选庶吉士,授检讨,累官至礼部尚书,加太子太保,著有《青箱堂集》。王氏工写山水,擅作米氏云山,同时兼擅书法。所以书法乃其余兴,与其画作相比,并没有鲜明的特色。

三、 鉴藏家书家群

——梁清标、孙承泽

梁清标(1620~1691年),字玉立,又字棠村,号蕉林,又号苍岩,直隶真定(今河北正定县)人。明崇祯十六年(1643年)进士,入清后历官兵、礼、刑、户诸部尚书,擢保和殿大学士。工书法,精鉴赏,金石、书画、鼎彝等收藏富甲海内。所藏法书名画均由专人装裱,有特定模式,且多有梁清标题签。他曾汇刻所藏法书为《秋碧堂法帖》,在书法鉴藏史上影响颇具。经其鉴藏之名迹有隋展子虔《游春图》、唐阎立本《步辇图》、五代顾闳中《韩熙载夜宴图》等,都是中国美术史上家喻户晓的绘画巨迹,著有《蕉林诗文集》、《棠村随笔》、《蕉林文稿》、《棠村词》等。

本文为全文原貌 请先安装PDF浏览器

原版全文