>>> 2008年第2期

天津市蓟县桃花园墓地人骨研究

作者:张敬雷 李法军 盛立双 朱 泓

【摘要】本文对天津市蓟县桃花园明清时期墓群的62例成年颅骨作了系统的观察和测量,认为该组颅骨在种族特征上可归入亚洲蒙古人种中的东亚类型范畴。通过统计分析,桃花园组的颅骨特征与北京组和华北组最为接近,可以作为新的华北地区典型的数据代表。

桃花园明清时期墓群位于天津市蓟县县城东北部府君山南麓,是天津市文化遗产保护中心在配合当地建设开发项目的考古勘探中发现的。2004~2005年,天津市文化遗产保护中心对墓群进行了考古发掘,共发掘墓葬200余座,出土了大量的人类遗骸。

墓葬均分布在山前的台地上,根据墓葬分布规律和发掘需要,将整个区域分成相对集中的七个小区,各分区内年代也较为集中。考古工作者根据墓内随葬品情况,初步推断这些墓葬的年代为明代中后期至清代。所有墓葬均为竖穴土坑墓,仰身直肢葬,以合葬为主(2~4人不等),亦有单人葬。

一、材料与方法

本文研究之颅骨采自墓地的三区至七区,共鉴定人骨标本234例。笔者就性别明确可供测量的62例成年个体的颅骨进行了人类学的观察和测量,其中男性35例,女性27例。

观察和测量严格按《人体测量方法》[1]和《人体测量手册》[2]中规定的方法进行,测量结果均以表格显示。关于颅骨的测量性特征的种族类型分析,分别采用了平均数组间差异均方根函数[3]和聚类分析的方法[4],分析结果均以图表显示。

二、观察与测量

2.1 颅骨观察与测量的形态特征概述

桃花园组颅骨标本的非测量性形态特征可以概括为:男性颅骨多为卵圆形,次为椭圆形,有少量的楔形和圆形。眉弓凸度中等和显著居多,额部中等倾斜者较为常见,有一定比例的额中缝出现率,约占21%。颅顶缝各段中,前囟段和顶孔段结构普遍发育简单,以微波型和深波型者占绝对优势,顶段和后段的结构略显复杂,多数标本为锯齿型。乳突中等发达,眶形以长方形为主,其次为椭圆形。梨状孔多为梨形,心形次之,梨状孔下缘以鼻前窝型和鼻前窝沟型为主,鼻前棘较弱,多数标本属于Broca Ⅱ级。犬齿窝均欠发达,鼻根点凹陷多数表现为0或1级,翼区除一例翼上骨型外,均为蝶顶型,颧骨上颌骨下缘转角处多欠圆钝,齿弓形状为抛物线形或椭圆形,腭圆枕以丘状为主,颏形多为方形,下颌角区以外翻者居多,下颌圆枕和铲型门齿均有较高的出现率。女性颅骨与男性颅骨之间的主要差别是眉弓发育较弱,额部中等平直者居多,额中缝出现两例,仅约占7%,颅顶缝结构更为简单,乳突和枕外隆突发育较弱,眶形以椭圆形为主,其次为方形,梨状孔多为心型,梨状孔下缘多为锐型和鼻前沟型,犬齿窝和鼻根点凹陷更弱或无,下颌角区则以内翻型者为主。

桃花园组颅骨测量性形态特征可以概括为:男性颅骨一般具有偏长的中颅型、高颅型和狭颅型相结合的颅型特点,狭额型、中眶型和狭鼻型,中等程度扁平且垂直的面形,阔腭短颌,面部突指数的正颌型。女性颅骨的主要颅面部测量性形态特征,除在颅宽高指数上呈中颅型、鼻型为中鼻型外,其主要的种族特征与男性颅骨基本一致。

鉴于本文颅骨标本上所反映出的简单的颅顶缝,欠发达的鼻前棘、犬齿窝和鼻根点凹陷,宽阔而扁平的面形,转角处欠圆钝的颧骨上颌骨下缘形态以及较高的下颌圆枕、铲型齿出现率等群体遗传性性状,我们认为,该组颅骨应归属于亚洲蒙古人种的范围。

2.2 桃花园墓地居民的种族类型分析

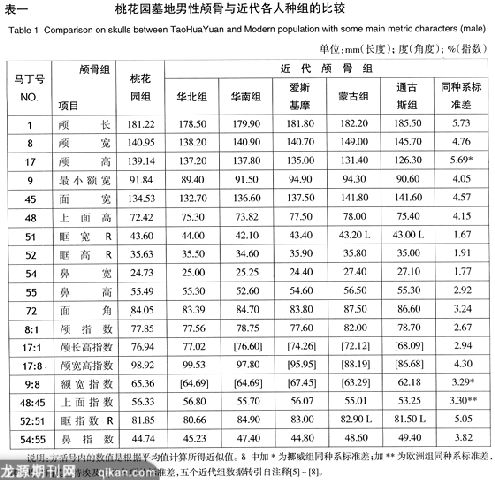

为了进一步确定桃花园墓地居民的种系归属,我们选择了近代华北组、华南组、蒙古组、爱斯基摩组和通古斯组的18项线性、指数和角度值与之进行比较(见表一)。

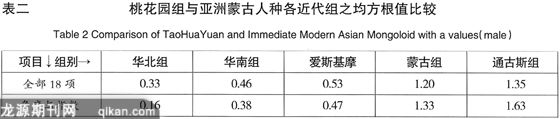

采用平均数组间差异均方根函数的方法,将本文标本与各近代组进行比较分析,计算结果见表二。

从上述比较结果看,桃花园明清时期的居民与代表东亚蒙古人种的华北组和华南组关系最为密切,次为代表东北亚蒙古人种的爱斯基摩组,而与代表北亚蒙古人种的蒙古组和通古斯组之间存在着相当大的差异。

2.3 人群关系的聚类分析

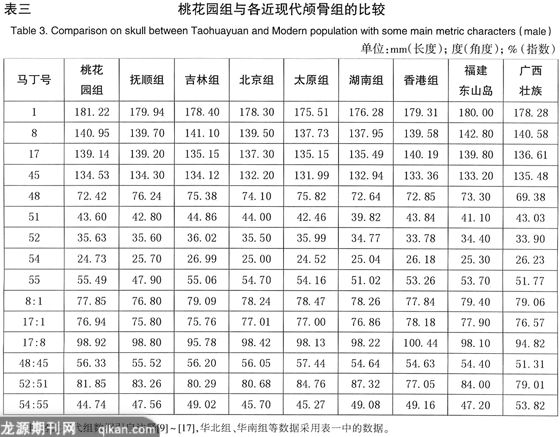

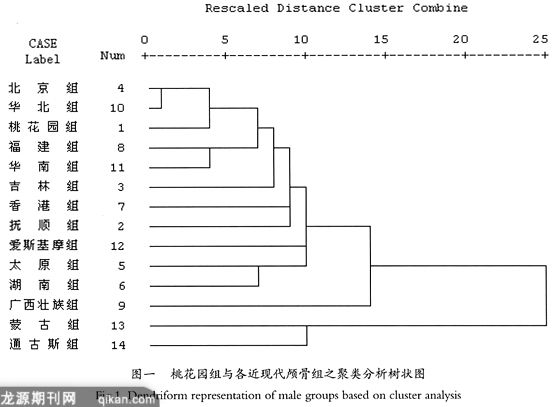

本文选择了13个亚洲近现代组的15项颅面部测量和指数值进行了聚类分析(对比组及数据详见表一和表三)。用于比较的项目为:颅长、颅宽、颅高、面宽、上面高、眶宽(mf-ek R)、眶高(R)、鼻宽、鼻高等9项测量项目和颅指数、颅长高指数、颅宽高指数、上面指数、眶指数(R)、鼻指数等6项指数项目。根据聚类分析结果绘制出树状聚类图(图一)。

从聚类图中可以看到,在5个刻度以内,北京组与华北组首先聚到了一起,随后桃花园组同他们的合并组聚合成一类,表明桃花园组与北京组、华北组之间有非常接近的体质特征。在5~10刻度内,桃花园组等聚合成的类群又同福建东山组和华南组的合并组、吉林组、香港和抚顺的合并组聚到一起,显示出比较接近的亲缘关系。而与其余各组的聚合均是在10个刻度以后才逐一完成,关系较为疏远,其中,与广西壮族组、蒙古组以及通古斯组之间的关系最为疏远。通过聚类分析得出的结果与使用平均数组间差异均方根函数的结论相吻合。

三、结论

此次发掘第一次大规模系统采集了明清时期墓地的人骨标本,在国内引起了多数学者的重视。以往,学者们多将史前时期的人骨作为研究的重点,对历史时期的人骨研究得很少,存在着相当多的空白点。近些年来,随着考古发掘的进一步规范和细化,越来越多的历史时期的人骨遗存被重视和采集。但是,多数历史时期的人骨标本仅做了初步的性别年龄鉴定,未做进一步的观测和研究。特别是关于明清时期的人骨测量数据,近十几年来,少见有详细的报道。本文期望借此引起大家对历史时期人骨研究的重视,亦为进行深入的综合性研究提供良好的前提。

根据文中的人种学分析,可以得出以下几点结论:

1、颅形多为卵圆形或椭圆形,颅顶缝结构普遍发育简单。眉弓、眉间突度和鼻根凹均不发达。乳突中等发达,长方形眶形。梨状孔均为梨形或心形。梨状孔下缘以鼻前窝型和鼻前窝沟型为主,鼻前棘和犬齿窝均欠发达,颧骨上颌骨下缘转角处多欠圆钝,齿弓形状均为抛物线形或椭圆形,腭圆枕以丘状为主,颏形以方形为主,下颌角区以外翻者居多,下颌圆枕和铲型齿均有较高的出现率。这些性状都显示了其具有亚洲蒙古人种的形态特点。

2、主要的颅、面部形态特征可以概括为:一般具有偏长的中颅型、高颅型和狭颅型相结合的颅型特点,狭额型、中眶型和狭鼻型,中等程度扁平且垂直的面形。该颅骨组与现代亚洲蒙古人种的东亚类型之间存在着很大的相似性,而与东北亚类型,特别是与北亚类型之间存在着较大的形态距离。

3、与近现代亚洲蒙古人种各对比组的平均数组间差异均方根函数和聚类分析的结果表明:桃花园组明清时期居民的体质特征与北京组和华北组居民最为接近,可以作为新的华北地区典型的数据代表。同时,桃花园组居民与代表东亚蒙古人种的福建组、华南组、吉林组等近现代居民的关系也较为接近,而与代表北亚蒙古人种的蒙古组、通古斯组居民和代表东北亚蒙古人种的爱斯基摩组居民之间的关系十分疏远。

(致谢:本文在完成的过程中得到了陈雍老师以及天津市文化遗产保护中心的同志们的热心帮助,作者在此谨致谢忱。)

————————

[1]吴汝康、吴新智、张振标:《人体测量方法》,科学出版社,1984年,第25~94页。

[2]邵象清:《人体测量手册》,上海辞书出版社,1985年,第57~132页。

[2]