>>> 2008年第1期

保定地区的史前文化

作者:任 涛 段宏振

【摘要】保定地区处于太行山东麓,是沟通南北的交通要道,更是南北系统两种文化的交汇与对峙地带,文化区域地理位置十分重要,是研究史前北方与中原两大文化区系之间关系的关键地区。众多的考古发现建立了该区域史前文化的编年系统,显示了其发展进程的复杂性和独特性,从而成为太行山以东地区一个相对独立的文化小区。

一、史前文化产生的自然环境

考古学意义上的保定地区比现行的保定市行政区划的范围略大一些,其地理位置大致在拒马河与滹沱河—子牙河之间的广大地区。这一地区的地貌形态大致可分为三个单元:一是起伏的西部太行山地,海拔500~1000米,个别高山超过2000米;二是较平的中部山前平原,海拔50~100米;三是低平的东部冲积平原,海拔10~50米,局部地区低于 10米。据研究,晚更新世以来,尤其是全新世中期,今白洋淀地区未见大型的湖相沉积,而有统一水面并具固定形态的白洋淀是历史时期人类活动的结果。亦即在史前的新石器时代,白洋淀流域地区的古地理环境主要是河流沉积的浅平积水洼地,时淤时涸,湖泊游移不定[1]。此种丰富复杂而多浅水域的古地理环境,是孕育史前文化的良好土壤。

古气候变迁是古文化发展的又一重要影响因素。保定地区早全新世时期(前10000~前6000年)为冷干气候,中全新世(前6000~前1000年)为暖湿气候,晚全新世(前1000年)以来为温凉偏干气候。气候的温湿变化制约和促进着人类的生存方式,从而影响着人类所使用的文化的面貌。

多样化优越的自然环境使生物资源非常丰富。丘陵山地有着丰富的陆生动植物资源,而多水的平原地区还存在着繁多的水生动植物,此必将对人类食物获取方式产生重大影响。

保定地区处于太行山东麓,北望燕山,南通中原,是沟通南北的交通要道,更是南北系统两种文化的交汇与对峙地带,文化区域地理位置十分重要,是研究史前北方与中原两大文化区系之间关系的关键地区。

二、史前考古工作的回顾

保定地区史前考古始于20世纪50年代。1954年,曲阳钓鱼台发现了出土彩陶的古文化遗址,后被河北的考古工作者称为仰韶文化“钓鱼台类型”[2]。同年,安新留村也发现了新石器时代遗址[3]。

1981年,容城上坡遗址的发掘,首次在冀南河流域以外的地区发现了类似磁山文化的遗存,为研究磁山文化的分布区域提供了重要信息[4]。

1982年,容城午方遗址的发掘,发现了与大司空类型相似的文化遗存,又因其地域特点较为明显,被称为“午方类型”[5]。

1985年,拒马河考古队在易县、涞水两县进行考古调查与发掘,取得了重要收获[6]。在易县北福地遗址和涞水炭山遗址发现了以釜和支脚为代表的早于后冈一期文化的遗存,其中北福地遗址还发现了以盂和支脚为代表的类似磁山文化的遗存。

1986~1987年,安新留村和梁庄两遗址的发掘,使人们对紧邻白洋淀水域的古文化遗址有了较为深入的了解[7]。同时发掘的徐水南庄头遗址发现了万年以前含有陶器的新石器遗存,这是我国北方地区首次发现地层清楚、年代最早的有陶新石器遗存[8]。1992年,满城曹仙洞又发现了可能属新石器时代早期的遗存[9]。

1987年,涞水北封村遗址的发掘,发现了龙山时代遗存[10]。此后不久,1989~1990年发掘的任邱哑叭庄遗址是冀中地区第一次大规模发掘的龙山时代遗址,发现了具有鲜明地域特色的龙山时代遗存[11]。

1988年,涞水县北边桥遗址发现了距今约2万年的古人类化石,属旧石器时代晚期文化遗存[12]。

1997年,发掘了曲阳钓鱼台、安新留村、容城午方和东牛、徐水南庄头、易县北福地等六处新石器时代遗址,获得了重要成果,为研究白洋淀流域史前文化提供了丰富的资料。

2003~2004年,易县北福地遗址的正式大规模发掘,搞清了长期以来所谓的“甲类”和“乙类”两种新石器文化遗存的关系,并发现了祭祀场,出土了大量陶面具等重要文化遗物[13]。

随着保定地区考古发现的不断丰富,其史前文化研究也收获颇丰。张忠培先生勾画了这一地区考古学文化的发展序列:磁山文化—前后冈一期文化—后冈一期文化—庙底沟文化—大司空文化—后冈二期文化遗存,并重点对后冈一期文化进行了深入研究[14]。陈冰白对大司空文化遗存进行了分析,认为午方遗址不属于大司空文化[15]。金家广、徐浩生对南庄头遗址的新石器时代早期遗存进行了讨论[16],这一重要发现同时也引起了考古界的广泛关注[17]。早在1992年,我们根据当时北福地等遗址的发现,提出了北福地文化的命名,认为以夹砂红褐陶釜与支脚为特征的北福地文化,是一支略晚于磁山文化阶段而早于仰韶时代的考古学文化[18]。2003~2004年北福地遗址大规模发掘后,根据新的发现,我们提出了北福地一期文化和北福地二期文化的分别命名,将原来命名的北福地文化调整为北福地二期文化[19]。至于钓鱼台等遗址所发现的类似庙底沟类型彩陶的遗存,我们视为庙底沟类型彩陶向太行山以东地区传播的结果[20]。

三、史前文化的发展编年

1、旧石器时代遗存

1984年发现的北边桥遗址位于太行山深处,这是迄今为止保定地区唯一较为明确并进行过考古工作的旧石器时代遗址。1988年进行了小规模发掘。文化遗存埋藏在距地表2米以下的更新世晚期的马兰黄土层中。出土遗物有古人类化石和动物骨骼、石制品等。古人类化石包括头盖骨、下颌骨、牙齿、肋骨和肢骨等,属晚期智人。动物骨骼有鹿类和鼠类等。石制品包括石料、石核和打制石片等。根据地层及出土遗物分析,遗址年代约距今2万年左右,与周口店山顶洞人的年代大致相当。

2、新石器时代早期早段遗存

南庄头遗址位于太行山东麓的山前平原地区,是目前北方地区已发现的年代最早的有陶新石器文化遗址之一,年代测定为公元前8000年以前。发现遗迹有灰沟和草木灰堆积,遗物有陶器残片、石磨盘、石磨棒、骨角器和大量动物遗骨等。陶器均为夹砂陶,颜色不纯,灰色或褐色,质地疏松,火候低;器表除素面外,纹饰有绳纹、堆纹和刻划纹;可辨器形有直口或微折沿的罐类。南庄头遗址年代早,其文化内涵对研究新石器时代早期人类的生存方式、陶器起源以及当时的生态环境都具有重要的意义。

3、新石器时代早期晚段遗存

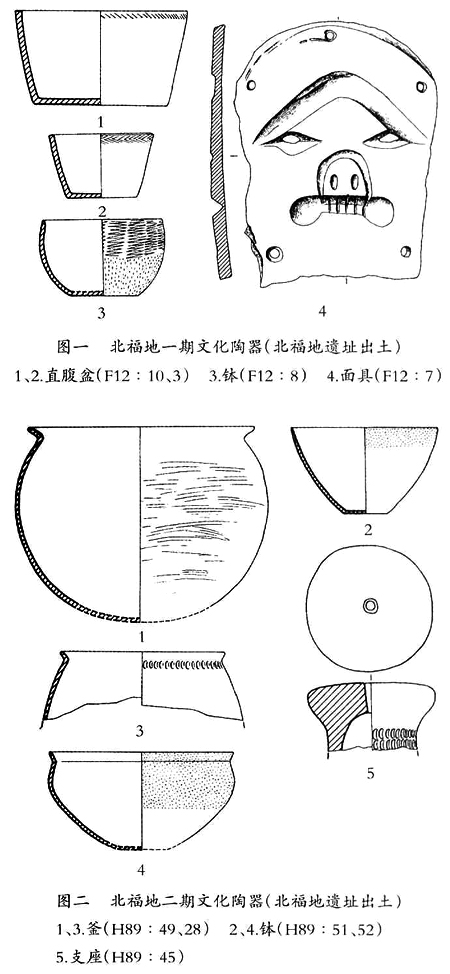

以北福地一期、上坡遗址为代表,被称之为北福地一期文化。发现遗迹有房址、祭祀场、灰坑,遗物有石器、骨器和陶器等。石器分打制和磨制两种,器类有斧、铲、 耜、镰、带坑窝石器、无足石磨盘等。陶器均为夹砂夹云母陶,颜色不纯,红褐色或灰褐色;器表多饰有纹饰,常见的是压印或刻划的几何形纹饰;器形主要是各种形式的直腹盆和支脚。北福地一期文化与磁山文化有一些相似之处,时代亦应大致相当(图一)。

4、前仰韶时代遗存

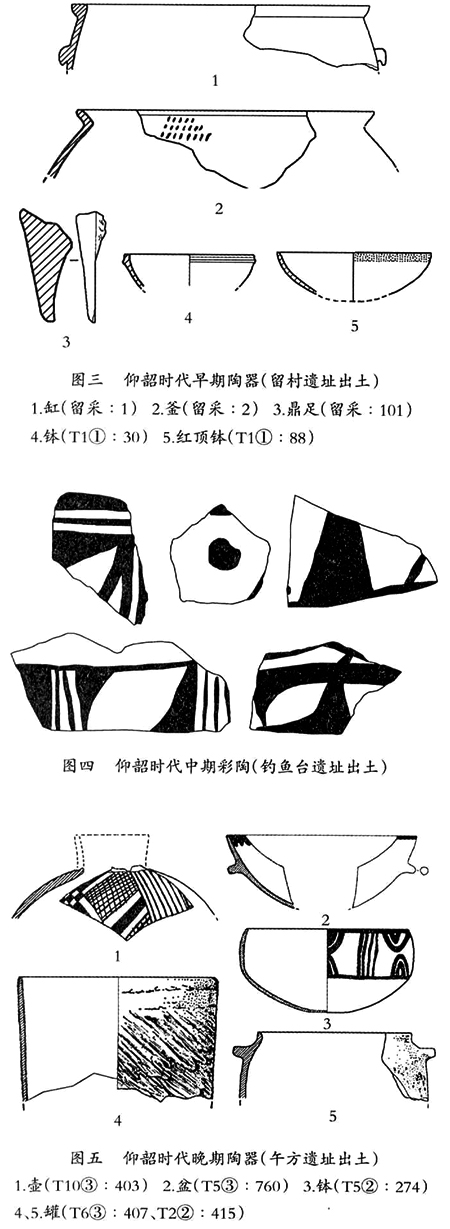

即北福地二期文化。主要遗址有涞水炭山、徐水文村、安新留村下层以及北京房山镇江营一期遗存[21]等。发现遗迹有房址、灰坑等,遗物有石器、骨角器和陶器。陶器以夹砂红褐陶为主,次为泥质红陶;器表以素面为大宗,有少量的刷抹状细线纹、指甲纹和弦纹等;泥质陶中常见红顶式陶器;器类以釜和支脚最具典型性,其次有钵、壶、盆、罐等。陶器群特征和镇江营等遗址的地层关系均证明,北福地二期文化早于仰韶时代的后冈一期文化,属于前仰韶时代文化遗存(图二)。

[2]