>>> 2007年第6期

《乾隆京城全图》电子地图的设计思路及技术应用

作者:杨 菊

【摘要】《乾隆京城全图》是北京史地考证的重要依据和了解18世纪中叶北京城面貌的最具权威的形象资料,但其尺幅巨大,查阅十分不便。2006年起,北京市文物研究所利用先进的计算机技术制成电子版的《乾隆京城全图》,以方便人们随身携带,快速查阅。本文主要介绍了这一电子地图项目的设计目的、设计思路及应用的相关技术。

《乾隆京城全图》绘成于乾隆十五年(1750年),是我国现存古代城市地图中尺幅最大、内容最详尽、绘制最精细的一幅,绘有内城9门、外城7门、98条街道、779条胡同、2000多个景观地名。原图1935年发现于清内务府造办处舆图房,现存北京故宫博物院文献馆。其为折装册页式本,分上下17排,每排由左、中、右3册组合,共51册。其左、右两册长1丈3尺,中册1丈6尺2寸,各册皆宽2尺3寸,拼合后折合公尺13.504米×14.144米,比例为1∶650。1940年,故宫博物院与当时占领北平的日本兴亚院华北联络部政务局调查所分别对该图进行了缩印出版,前者散页装为一函,命名为《清内务府藏京城全图》;后者以17册册页装订,总成一函,命名为《乾隆京城全图》。作为北京史地考证的重要依据和了解18世纪中叶北京城市面貌的最具权威的形象资料,此图一经出版,即为学术界所重视,并被广泛地应用于历史、考古、地理、建筑等学术领域。但是原图尺幅巨大,即使故宫博物院所出的散页装《清内务府藏京城全图》,也由208张A3大小的小图构成,无论携带还是查阅都非常不方便。为了解决这一难题,从2006年开始,北京市文物研究所计划利用先进的计算机技术制成电子版的《乾隆京城全图》,以方便人们随身携带,快速查阅。笔者有幸担当此项工作,下面将工作中的一些情况介绍如下。

一、项目设计目的

简单地说,电子地图就是利用成熟的网络技术、通信技术、GIS(地理信息系统)技术,实现一种新的地图服务方式。它的最大优点在于方便、快速的检索功能,可使地图的利用率大大提高。这种电子地图的形式已经广泛应用于各大城市乃至全国地图上,但是对于古代地图还很少见,因而具有一定的实用性和创新性。以文物考古工作为例,在北京区域内发现一处遗址后,通过查阅《乾隆京城全图》电子地图,就可以很快得知该建筑是否属于清乾隆年间的建筑构造。完成这一切都无需回到资料室,在野外考古工地上就可以进行,既大大节省了时间,又提高了工作效率。其创新之处在于将北京古都历史学的研究成果与现代计算机软件技术相结合,用新技术、新思路更好地为北京史研究及考古工作服务。

制作该电子地图所采用的基准图为1995年出版的《加摹乾隆京城全图》,是对原图做过放大加摹后的出版物,由208幅小图组成。在制作电子地图时,对于原图中因字迹太小不便加摹的地名文字,按照图册中的地名表和地名索引进行修改,同时加入相应的景点介绍,使其功能得到更进一步的增强。

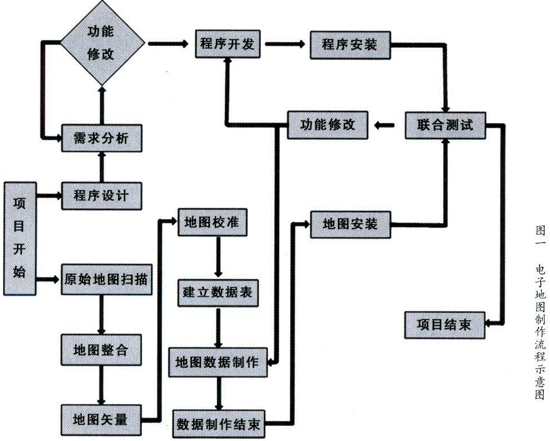

电子地图的设计制作流程如图一所示。

二、基本功能

根据设计要求,主要开发实现的功能如下:

1、 地图的基本操作:实现地图的全图显示、居中显示、缩小、放大、平移滚动等功能。从技术上讲,滚动是局部显示的地图在任意方向上的切换。在这种情况下,为了保证注记在屏幕范围内的完整显示,必须重新计算注记的位置。另一方面,地图缩放不能像照片一样简单的放大和缩小比例尺,而是应根据屏幕的最大信息负载量和屏幕地图的视觉效果,重新决定当前屏幕的显示要素和符号化方式。

2、电子地图的快速漫游与位置索引:在交互条件下,允许用户实现屏幕显示地图在任意方向上连续地平滑移动,确保用户看到的是一个无缝的地图。例如,《乾隆京城全图》是由208幅小图数字化而成,而在使用时是存取于一个连续空间中,没有分幅问题,这样就方便了用户,提高了阅读速度。另外,漫游的同时出现位置索引窗口(通常称为“鹰眼”),一般电子地图系统在主窗口的附近有一个指示图,指示图用显著颜色的方框显示目前主窗口在全图的位置,并可以拖动方框或以其他方式在全图中迅速定位。

3、属性分类查询、检索功能:按属性分类信息条件,索引查询要素的地图空间分布。在已知空间信息的情况下,激活图形要素所在图层,用鼠标点击属性查询功能按钮,可在弹出的对话框中实现属性或地名的模糊检索,选中后,图面将以该地物为中心在屏幕上显示。

电子地图的核心功能就是检索查找,要方便、迅速地实现这一功能,对地图所反映的内容进行科学、准确的分类显得尤为重要。基于此,我们为电子版《乾隆京城全图》设计了两种分类检索方式。一是按建筑类型分类检索。北京从金代开始成为国都和全国的政治统治中心,又历经元、明、清三朝,因此地上文物极为丰富,品类齐全,所以在该图中可以按地上建筑的不同分类,如坛庙、寺观、宫苑、古塔、园林、王府、会馆、桥梁、民居、石刻等。二是按区域分类检索。清朝的北京城分为内城和外城,现在则划分为西城、东城、宣武、崇文等四个城区,在地图上可以按照不同的城区进行分类检索。

4、地图下载及打印输出:为了方便用户,还提供地图的下载及打印输出服务。

三、制作步骤

1、扫描图纸。对208幅原始基准图进行扫描。

2、使用Photoshop软件对图纸进行修整合并,输出TIF文件。

3、使用MapInfo软件调入TIF文件,并根据相关的经纬度坐标进行配准显示。

4、添加数据层及相应的属性字段,如信息点名称、介绍性文字等等。取得这些信息需要事先做大量的案头准备工作,由于原图年久失修,图上大部分地名已模糊不清,难以辨识,因此需要与《加摹乾隆京城全图》所附地名表比对,同时对一些实在难以辨识的地名或道路,可以在《日下旧闻考》、《大清一统志》及《顺天府志》等文献资料中查找相关信息,以确保这些地名资料的准确无误。

5、地图输出,并创建GST文件与MAPX控件相结合,为主程序实现相关功能提供底层数据。

四、项目进度计划

按照项目的逐步进展以及各阶段不同的任务,暂定项目的进度计划如下:

2006年12月~2007年6月,完成原图扫描工作,并对扫描图像进行整修、拼图处理;

2007年7月~2008年7月,在大图的基础上运用MapInfo软件进行电子地图的制作;

2008年8月~2009年3月,查找史料,搜集图中景点的相关信息资料;

2009年4月~2009年12月,通过软件编程将内容简介与电子地图相结合。

到目前为止,我们已完成了将图纸地图转化为电子地图的全部工作,并已按照图纸上原有的地名和街道名在电子地图的相关位置进行了标注,现在的主要工作是进行校对和修改。下一步我们将搜集重要景点、街区的简介,将其插入到相关位置,并且对这些内容实现分类检索,逐步完成电子地图预期的各项功能。

五、技术应用问题

制作电子地图的终极目的是更加方便快捷的查询,因此在设计上我们尽量为用户着想,力求最大限度地方便用户完成查询、检索等任务,并提供全面、丰富的信息。

在进行用户界面设计时,为了引导用户在相关数据间跳转,使用户不致于在系统的应用中“迷失方向”,我们采用了“导航”机制,以保证用户在丰富的功能和信息中轻松地完成任务。具体采用了以下技术:

[2]