>>> 2006年第6期

史前时期的玉蝉

作者:穆朝娜

【摘 要】本文依据所能收集到的考古资料,对史前时期的玉蝉进行了类型划分,分析了史前玉蝉的分布和区域特点,认为史前玉蝉的发展大体可分为新石器时代中期、新石器时代晚期和铜石并用时代三个阶段,使用玉蝉随葬寄托了古人对灵魂再生的希望,同时也是体现墓主人身份、地位和财富的一个重要标志。

蝉是我国古代玉器中一个比较习见的题材,从史前时期到明清时代均有制作,学界对其也有一定的关注。1995年,周南泉先生在《玉蝉》一文中,就历代玉蝉的特征做了概述,其中涉及当时所见的几件史前时期的玉蝉,包括红山文化的2件和石家河文化的4件[1]。1998年,有人著文就玉蝉的分类与时代风格进行了概要性总结[2]。此外,还有人从民俗学的角度对玉蝉进行了讨论[3]。在一些综述性文章中,也可见到对玉蝉的一般提及[4]。但是,迄今为止,尚缺乏建立在科学的出土资料基础上的系统研究,再加上近些年来新的考古资料的积累,使我们有必要对玉蝉这一文化现象进行归纳与概括。本文是笔者所做的玉蝉研究中的一部分,拟就所能收集到的材料,对我国史前时期的玉蝉类型、时空分布及其使用等方面略陈管见(本文所谈之玉是广义的玉的概念),疏漏之处,敬请方家指正。

一、玉蝉的分类

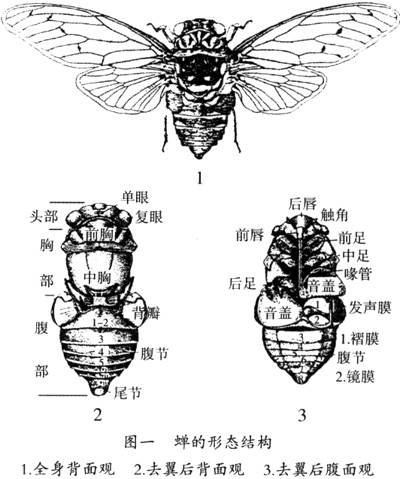

玉蝉是古人模拟蝉这种昆虫而制作的一种玉器。在各考古发掘简报或报告中,对玉蝉的描述五花八门,不够准确,比如:玉蝉的额部一般描述成吻部(在古人的概念中是额还是吻,我们无法确知,但从背面观时看到的是额部);胸部描述成背部;X形隆起描述成一种装饰纹饰等等。因此,我们有必要参考生物学对蝉的形态结构的描述,对玉蝉身体各部位的称谓加以统一。作为一种昆虫,蝉体由头部、胸部和腹部组成(图一,1)。头部两侧为一对复眼,前方向前隆起为额,头顶后方中央为呈三角形排列的3个单眼;胸部分为前胸、中胸和后胸,中胸背板发达,多呈半球形,后缘中央为X形隆起;腹部由腹节和尾节组成(图一,2)。腹面观时可看到雄蝉的音盖(图一,3)[5]。

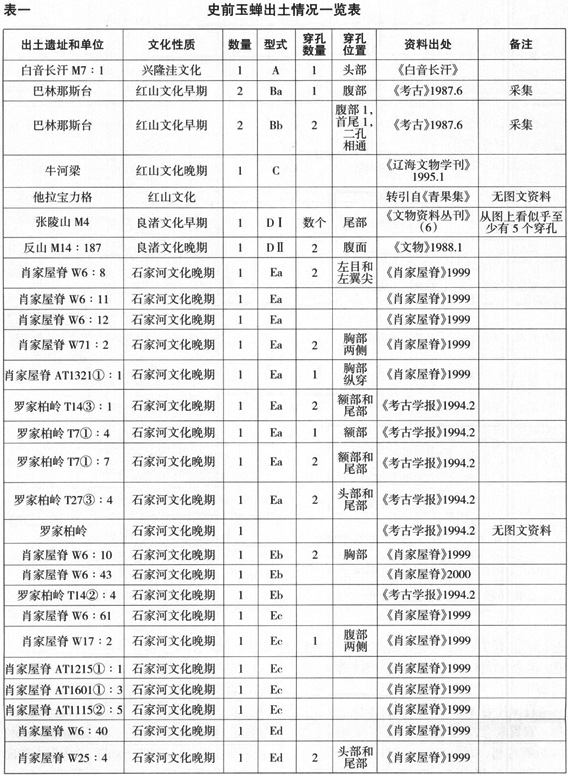

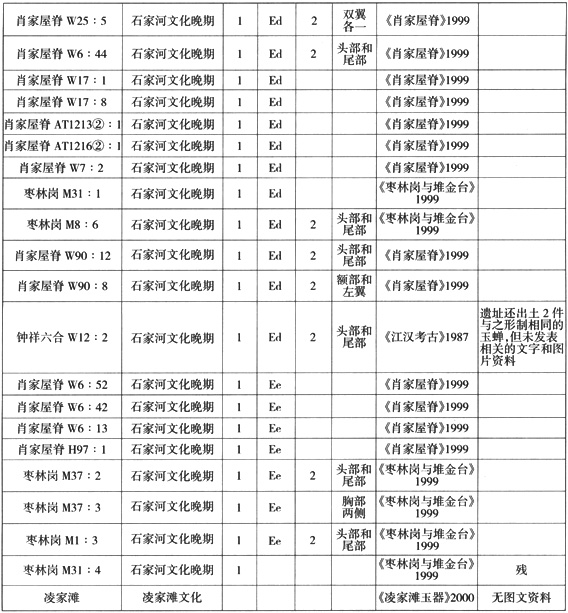

在笔者收集的相关资料中,有明确出土单位或出土地点的玉蝉50件(表一)。内蒙古巴林右旗他拉宝力格遗址[6]和安徽凌家滩遗址[7]均出土有玉蝉,但数量不明,也未见报导相关的资料和图片,故不计在内。根据玉蝉的整体形状和对蝉体各构成部分表现的精细程度,本文对史前时期的玉蝉进行类型划分,现分述如下:

A型 1件,出自内蒙古林西县白音长汗遗址[8]。平面鞋底状,试图表现腹面观的蝉体。头部较厚,粗略琢磨出双目、后唇(原简报为吻部)以及四道腹节。头部有两面对钻而成的圆孔。长3.55厘米,头宽1厘米,厚1.1厘米,孔 径0.3~0.5厘米(图二,1)。

B型 4件。整体若圆柱形,试图表现腹面观的蝉体,突出表现双目和腹部。可分为两个亚型:

Ba型 2件,出土于内蒙古巴林右旗那斯台遗址[9]。整体相对较短。蝉首端平,以双圈纹作蝉目,双目之间以凸线表示喙管,以对称的弧线表示音盖。腹部以数道凸弦纹表示腹节,尾部呈圆弧形。腹部的两侧对钻一孔。长7.8厘米,直径3.3厘米(图二,2)。

Bb型 2件,出土地点同Ba型[10],较Ba型大。腹部没有对称弧线表示的音盖,蝉首没有对喙管的表现。除腹部两侧有一贯通的穿孔外,又在首尾间穿一孔,两孔相通。长9.9厘米,直径3.8厘米(图二,3)。

C型 1件,出土于辽宁朝阳牛河梁遗址[11]。整体细长。圆形蝉首,没有双目的表现,尾部作圆弧形。近首部有一周弦纹和两周突起。长12.7厘米,宽1.9厘米(图二,6)。

D型 2件。整体呈长圆三角形或略呈椭圆形,试图表现背面观的蝉,简单刻划出蝉的双目、胸、腹和双翅。可分为二式:

Ⅰ式 1件,出土于江苏吴县张陵山遗址M4[12]。整体呈长圆三角形,底平,面微鼓。阴线刻划蝉的头、胸、翼和腹,尾部穿孔数个(图二,4)。

Ⅱ式 1件,出土于浙江余杭反山良渚墓地M14[13]。整体略呈椭圆形。以线刻划双目及翼,线条流畅。背面平整,有切割痕。腹面钻一对小隧孔。长2.2厘米(图二,5)。

E型 40件。整体平面若长方形,少数近方形,试图表现背面观的蝉。绝大多数雕于玉片上,反面光素。根据对蝉各部位表现的精细程度,可分为五个亚型:

Ea型 对蝉的头、胸(包括X隆起)、腹和双翼进行了全面细致的雕琢表现,极富写实性。蝉额一般向前突出若瓣状或尖突状,双目突起,呈椭圆形、圆形或长方形,有的近方形。胸部较宽,饰两个卷云状纹饰。双翼收合,翼上刻划细脉,翼尖向上和向两侧弯翘,翼间露出X隆起、腹节和尾节。共9件,其中5件出自湖北荆州肖家屋脊[14],4件出自湖北石家河罗家柏岭[15]。

肖家屋脊W6∶8,蝉额向前尖突,目近椭圆形。胸部较宽,微向上鼓,饰两个卷云状纹饰。双翼收合,翼上有两道细脉,翼尖向上和向两侧弯翘,翼间露出带节的腹部和尾部。左目和左翼尖各有一个和侧面相通的小圆孔。长2.6厘米,宽1.9厘米,厚0.5厘米(图二,9)。

肖家屋脊W6∶11,蝉额部突出,目近方形。双翼收合,翼面有两道筋脉,翼尖向上和向两侧弯翘,双翼间露出简略若“C”形的X隆起和腹节,尾尖钝。长2.25厘米,两翼尖间宽1.7厘米,厚0.5厘米(图二,7)。

肖家屋脊W6∶12,反面中间自上而下有一道凹槽,槽下端有细密的平行横线,槽两侧光素。蝉额向前突出若半球,目近椭圆形。胸部较宽,左右两侧各饰一对反向的卷云纹。双翼收合,翼面上有两条筋脉,翼尖向上和向外侧弯翘,翼间露出X隆起、腹节和尖尾。长2.5厘米,翼尖处宽2厘米,厚0.9厘米(图二,10)。

肖家屋脊W71∶2,蝉头部前端呈弧形,额呈瓣状,双目鼓突略作方形。胸部较窄,作凹槽状。双翼收合,翼面有两条筋脉,翼尖向上和向两侧弯翘,双翼间露出X隆起、腹节和尾尖。胸部两侧各有一个和腹面垂直相通的小孔。长3厘米,翼尖处宽1.5厘米,尾端厚0.75厘米(图二,8)。

肖家屋脊AT1321①∶1,蝉头部前端呈弧形,额呈瓣状,双目外鼓。胸较宽,微鼓,有两个对称的卷云纹,后部有四道细密的平行凸线。双翼收合,翼面较宽,上有两条细筋脉,翼间露出身、尾,身为竹节状,尾较钝。蝉的胸部对钻一圆孔。长2.7厘米,中间厚0.45厘米,最宽1.95厘米(图三,1)。

罗家柏岭T14③∶1,额部尖突,双目略作三角形。胸部较宽,饰一对反向卷云纹。双翼收合,翼间可见X形隆起。前突的额部中间与尾部各有一小穿孔。长2.7厘米,宽1.8厘米(图三,2)。

罗家柏岭T7①∶4,额部尖突,圆眼突起。胸部饰一对卷云纹,胸后部有五道平行线纹。双翼收合,翼间可见X隆起及五道平行弧线表示的腹节。额部有一与背面相通的孔。长2.7厘米,宽1.7厘米(图三,3)。

罗家柏岭T7①∶7,头顶圆弧状,额部相对而言不太明显,圆眼突起。胸部饰两朵卷云纹,胸后部呈宽带状。双翼收合,其间以四道平行横线表示腹节。额部与尾部各有一孔。长2.7厘米,宽1.45厘米(图三,4)。

罗家柏岭T27③∶4,额部尖突,双目略呈圆形。胸部饰一对卷云纹。双翼间可见X隆起和模糊不清的腹节。头中部及尾下端各有一小孔。长2.5厘米,宽1.21厘米(图三,5)。

Eb型 对蝉的头、胸、腹和双翼进行概括性表现,未琢出胸部的卷云纹、双翼的细脉、X隆起和腹节。共3件,其中2件出自湖北荆州肖家屋脊[16],1件出自湖北石家河罗家柏岭[17]。