>>> 2006年第4期

华夏祖庙——娲皇宫

作者:王书俊

娲皇阁,俗称三阁楼,坐落在唐王山腰拓宽的石坪之上,坐东面西,是娲皇宫建筑群中的主体建筑。它“倚岩凿险,杰构凌虚,金壁灿然,望若霞蔚”,其天然独特的地势妙不可言,巧夺天工的风格堪称奇绝。娲皇阁起基于石窟,共分四层,通高22.52米,歇山琉璃剪边顶建筑。基层为石券,券前建木构建筑拜殿,面阔五间12.72米,进深三间5.76米,前设廊,外砌石栏杆。阁身分为三层:一层名清虚阁,檐下施七踩三昂斗拱;二层名造化阁,檐下施三踩单昂斗拱;三层名补天阁,檐下施五踩双昂斗拱。梁架为七檩用四柱。三层俱系面阔五间,进深三间,南、北、西三面设廊,廊内向西一面(正面)为扇。清虚阁东、南、北三面为砖墙,造化阁和补天阁东面为砖墙,墙上绘有壁画。楼层之间施木板,木板上铺砖。为保持建筑结构的稳定,楼层间依次内收一个柱径;又因阁背紧靠悬崖,以九根铁索将楼体系于岩壁上,据说游客盈楼时,铁索即可绷紧,故有“活楼”、“吊庙”之称。娲皇阁这种以铁索挂阁于峭壁之方式造成的活楼效果,足可与山西恒山的悬空寺相媲美。

梳妆楼,传说是女娲沐浴、梳洗、休息之所,位于娲皇阁的北侧,坐东面西,与迎爽楼分立在娲皇阁两侧,是娲皇宫山上建筑群中的一幢主要建筑。梳妆楼建在两米高的石台上,高9米,七檩单檐歇山布瓦顶建筑,檐下施三踩单昂斗拱,梁架结构为五架梁前后单步梁用四柱。楼共两层,面阔三间8.51米,进深两间7.61米,周彻12根通天明柱,四面设廊。金柱上置五架梁,梁上施瓜柱,支承三架梁,三架梁上用脊瓜柱承托脊檩,脊瓜柱靠明间一侧施垂花柱,两边施叉手,各檩下均施随檩枋。一层西面置扇,南、北面各设圆形窗。二层装修与一层不同,除东面为砖墙外,其余三面全装扇。室内为条砖墁地,楼层间施木板,木板上铺砌灰砖。整座建筑显得庄重而和谐。

迎爽楼,传说过去为官吏、绅士们进香前沐浴、更衣、休息之场所,位于娲皇阁的南侧,与梳妆楼相对应,坐东面西,也是娲皇宫山上部分的一座重要建筑。在建筑风格上,迎爽楼为硬山小式布瓦顶二层建筑,梁架六檩用三柱,前出廊,面阔三间9.21米,进深二间4.77米,高8.82米。后檐柱包于墙体内,上施五架梁,梁上施瓜柱,支撑三架梁,三架梁上用脊瓜柱承托脊檩,两边施叉手,各檩下均施随檩枋,金柱与前檐柱间施穿插枋。一层明间为门,次间为窗,二层明、次间全为扇,室内为条砖墁地。

三、北齐石窟和摩崖刻经

北齐石窟,位于娲皇阁之北山崖,坐东面西,南北毗邻,为一组双窟,是娲皇宫现存最主要的北齐遗存(图五)。据清嘉庆四年《涉县志》记:“传载文宣帝高洋自邺诣晋阳,往来山下,起离宫以备巡幸,于此山腰见数百僧行过,遂开三石室,刻诸尊像……。”三石室即三座石窟,南洞在明末始修娲皇阁时被毁,现存的中洞和北洞是当时的刻经窟,后由于佛教衰亡和道教的兴起、介入,这两个洞逐渐被当地人称为“眼光洞”和“蚕姑洞”。

眼光洞(中洞):窟内平面略呈长方形,敞口,素面纵券顶,顶高4.48米,进深3.16米,面宽3.28米。东、北、南三壁满勒经文,由于雨水长年从顶部及两壁裂缝渗入,使经文遭到破坏。现存仿木建筑的券门、两个直棂窗及一斗三升斗拱等是宋代加修的,基本保存完好。窟正中原雕有一佛二菩萨,民国七年(1918年)被盗,当即补齐,“十年内乱”期间又被破坏,现窟内仅存一佛。

蚕姑洞(北洞):原窟檐坍塌,形制与眼光洞相同。窟内高4.84米,进深3.43米,面宽3.70米。东、北、南三壁满勒经文,由于雨水长年从窟顶及南、北两壁渗入,经文也遭到了锈蚀破坏。窟内现存一佛,在窟额上刻有明万历四十三年(1615年)涉县知县任澄清书写的“天造地设之境”六个楷书大字。窟外两侧为力士大龛及六角束莲柱,保存完好。北侧力士站在高0.5米的仰莲台上,高2.35米,肌肉隆凸,雄健有力,头后有宝缯飘带,造型与南、北响堂山的力士像相似。左侧力士龛边上有加刻的“大朝戊申地动,摇下大石三块,遮合洞门,至己未岁,本村维那杨法果,男潘海”等字;右侧力士龛南束莲柱上刻“天十四年(917年)二月廿八日,温村李过”,其下有三行正楷题铭:“涉尉滏阳段康成明古」同上党李奉先天育」戊子三月十九日来游。”在宋代加修的砖砌门南框边划刻有行书小字三行:“涉尉武段康成」明古戊子三月十」九来此。”可知是前铭中的段氏自己于同日又单独划刻的。

虽然眼光洞与蚕姑洞两窟的原窟门、前壁、窟檐及檐柱等均已坍塌,但从残存的六角束莲柱及力士大龛、莲座等仍可看出,其与南响堂山的第一、二、七号窟和北响堂山的第三号刻经洞的形制基本相同。

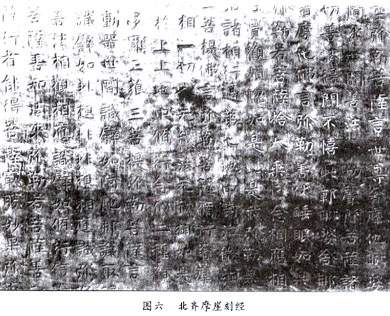

摩崖刻经位于娲皇宫建筑背后的山崖上,坐东面西,总面积约164平方米,计137400余字,是我国现存摩崖刻经中时代最早、字数最多的一处(图六)。

摩崖刻经始刻于北齐天保末年,据清嘉庆四年《涉县志》记:“唐王山……遂开三石室,刻诸尊像。及天保末,又使人往竹林寺取经函,勒之岩壁,今山上经像现存。”现存的古中皇山摩崖刻经有6部,由南而北依次是:1、《思益梵天所问经》;2、《十地经》;3、《佛垂般涅略说教戒经》;4、《佛说盂兰盆经》;5、《深密解脱经》;6、《妙法莲花经·观世音普门品》。其中第1、2、4、5号刻经是全经,系我国最早的石刻版本经。现存摩崖刻经除6号保存较好外,其余均有裂缝、崩塌、水渍等现象出现,残损严重,主要是因山体渗水、岩体不稳定及风化、侵蚀等原因造成的。

涉县古中皇山的北齐摩崖刻经是我国现存唯一的一处北齐佛教刻经,被誉为“天下第一壁经群”,在我国佛教发展史上,特别是佛教早期经籍中是极为重要的资料,对于早期佛教地域、流派的研究以及书法镌刻演变的研究均具有弥足珍贵的价值。

〔责任编辑:许潞梅〕

[1]