>>> 2006年第1期

“铜行灯”实为“铜鐎斗”

作者:吕 波

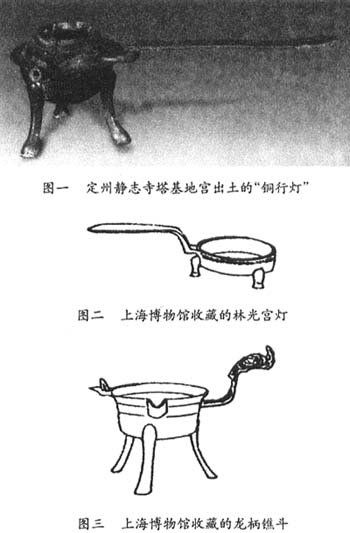

1969年于定州静志寺塔基地宫出土的器物中,有一件铜器颇引人注目(图一)。此器短直口,后部留有一开口,开口外侧设四个穿孔,当为固定器盖所用(器盖已失)。口下饰凸起的宽弦纹一周。球形腹,腹上部三分之一处侈出宽带沿一周,与口部缺口对应的另一侧宽沿上设有一贯通器腹的龙首流。龙扬颌嗔目,头上独角向后卷起,口圆张,内吞管状流。流侧有一宽板曲柄,柄端有一小孔。腹下部承接三蹄形足,稍外撇,以增加器物的稳重感。

此器多年来一直被称为“铜行灯”,《定州文物藏珍》一书亦将之名为“铜行灯”。行灯,顾名思义,即黑暗中行走时用的照明灯具, “一般有铭文自称‘行灯’或‘行烛灯’,多用于夜间导行”[1]。上海博物馆收藏有一件林光宫灯 (图二),浅圆灯盘,直口平底,盘下三矮足,盘侧有执柄。此灯提握轻便,放置平稳,灯油不易倾出,设计较为合理。而塔基地宫出土的这件铜器如果是铜灯,其设计不甚合理,如提行时手臂稍一倾斜,灯油就会从龙口中溢出,且高足也有碍于提携。从其造型来看,与上海博物馆收藏的龙柄鐎斗相类似(图三),两器均有高高的三足,腹部或口部出流,腹下点火可温酒或煮水。按《中国青铜器》介绍:鐎斗,又称刁斗,腹呈盆状,口沿设流,腹下有三足,足高大于腹高,流侧有一细曲柄,柄端呈龙首状,与龙柄对应侧为一短短的龙尾,上设穿钮,似应有盖。另外,这件铜器的柄端有一小孔,可以用来系挂,便于携带出行。若此物是灯具是不能系挂的。综上,我认为这件铜器应为鐎斗,而不是行灯。

此鐎斗高10.9厘米,长30.5厘米,玲珑曲雅、精美别致的造型富有欣赏性和艺术性。1993年经国家文物局鉴定为二级文物,现藏定州市博物馆。

[1]马承源主编:《中国青铜器》,上海古籍出版社,1988年。

〔责任编辑:成彩虹〕