>>> 2008年第6期

昙石山文化遗址陶器纹饰中的原始民俗初探

作者:吴 卫

【关键词】昙石山文化;陶器纹饰;原始民俗

昙石山文化因于1954年首次发现于闽侯县甘蔗镇昙石山遗址而得名。它是福建东部沿海新石器时代文化的典型代表,也是福建文明的重要起源。

自1954年首次发掘以来,昙石山文化遗址先后经历了九次规模不等的发掘,并出土了大量具有地方特色的陶器。这些陶器造型多样,制作精美,其纹饰种类也十分丰富,其中又以编织类纹饰、渔猎类纹饰和几何类纹饰为最多。这些纹饰不仅使陶器显得更为美观,更重要的是其中透露了当时人们的生活习俗的相关线索。这也为我们了解昙石山文化提供了一个新的视角。

昙石山文化陶器的纹饰中大量存在着编织类纹饰,例如篮纹、条纹、绳纹、席纹等(图一:③、④、⑤、⑥),这与当时的自然环境有很大关系。地处中国东南的昙石山遗址气候上属于亚热带气候带,盛产竹、苇、藤、麻等植物。在陶器纹饰中也发现亚热带植物的枝、叶状纹饰(图一:①、②),不仅如此,在昙石山遗址出土了用于编织的骨锥,这证明昙石山文化的原始先民已经懂得将上述植物用于编织生产生活的工具和器物。编织类纹饰是陶器纹饰的最初形式,因为“人们从竹、苇之类编织物的花纹得到启示,使之再现于陶器表面,这样,装饰性几何形纹饰便产生了。[1]当然,编织类纹饰并不仅限于出现在昙石山文化的陶器纹饰中,在中国南方的同时期文化遗存中也有大量发现。相比之下,渔猎类纹饰和几何类纹饰更能体现昙石山文化的地域特色。

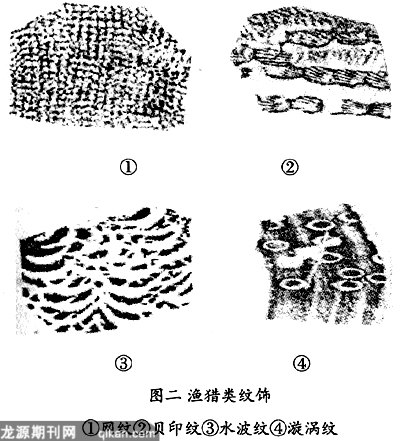

渔猎活动是新石器时代原始人类最重要的生产活动之一。昙石山文化所处的沿江沿海的地理环境对昙石山文化原始先民的影响尤为直接。他们不仅从江河与大海中获取赖以生存的食物,而且水上航行也成为当时人们生活的重要组成部分。因此,捕捞业和水上航行也在陶器纹饰中有所体现。例如反映捕捞业的网纹和贝印纹(图二:①、②)。其中贝印纹(或称贝齿纹,是用贝壳压印的方式在陶器上制作的纹饰)是昙石山文化极具地方特色的纹饰。在昙石山遗址发现有大量的贝壳堆积,证明了水生贝类是当时人们的主要食物来源之一,而贝印纹的发现也说明食用后的贝壳还成为昙石山文化先民加工陶器纹饰的工具之一。由于经常与江、河、海打交道,水的表象也得到较为充分的观察了解,典型如水波纹和漩涡纹(图二:③、④)以及波浪纹等。这也从一个侧面反映了水上航行是昙石山文化中的重要组成部分。考古研究表明,昙石山文化的航海水平在当时是比较发达的,其传播范围不仅到达台湾和东南亚,甚至今天广泛分布在南太平洋群岛上的南岛语族也与昙石山文化存在着千丝万缕的联系。

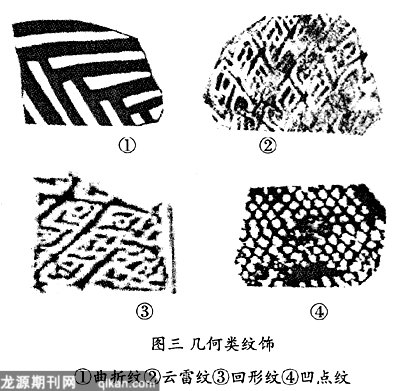

特别值得注意的是几何类纹饰。几何纹是一种更为进步的表现手法,它摆脱了对于实物的直接的模仿,而是将其抽象化。例如彩陶纹饰中发现的曲折纹就很可能是对鱼骨的模仿(图三:①)。不仅如此,几何纹还能反映原始先民意识形态的状态,即它包含有原始宗教的因素。昙石山文化陶器中的菱形纹、凹点纹、云雷纹和回形纹(图三:②、③、④)就很有可能反映了当时的图腾崇拜。“闽,东南越,蛇种,从虫门声”。[2]蛇图腾崇拜在福建原始部落中十分普遍,有学者据此推测上述几何纹饰是对蛇身上的花纹的模仿,[3]笔者认为凹点纹、菱形纹很可能是模仿蛇的皮肤或花纹,云雷纹和回型纹则可能是蛇的形体的抽象表现。但也有学者认为,由于渔猎在当时生产活动中的重要地位,这些纹饰应当是对鱼类身上的鳞、骨等部位的模仿。例如菱形纹是对鱼鳞的模仿。[4]对此,笔者认为,首先,就直观而言,鱼鳞在形状上更接近扇形而并非菱形,制作扇形的纹饰并不比菱形的来得复杂;其次,如果是模仿鱼骨,采用压印的方法制作更为方便,那么类似的压印纹饰也应该有所发现,但目前尚无发现此类纹饰。最后需要补充说明的是,纵观昙石山文化的陶器纹饰,我们还可以从中发现其原始宗教的发展脉络。一般认为,只有当具备了自然崇拜、动植物崇拜和鬼魂崇拜、祖先崇拜后,图腾崇拜才有可能产生。[5]在昙石山文化陶器纹饰中,我们可以找到反映动植物崇拜的植物纹饰、反映自然崇拜的水波纹饰以及有图腾崇拜含义的几何类纹饰。这也从另一个方面印证了昙石山文化是一个持续发展的新石器时代文化。

从上述昙石山文化陶器纹饰的观察我们可以清楚地看到其中透露出的昙石山文化原始民俗的特点:

第一, 由于盛产竹、苇、藤、麻等植物,以它们为原料的编织业在当时已经比较发达;

第二, 沿江沿海的地理环境决定了捕捞业以及水上航行活动在昙石山文化中的重要地位;

第三, 原始宗教已经发展到图腾崇拜阶段,蛇成为崇拜的图腾。

当然,昙石山文化遗址出土的陶器纹饰并不仅限于上述三种类型。还有一些特殊的纹饰,如细点戳纹很可能是模仿降雨,反映了当时多雨的环境。它们和上述纹饰一样都鲜明地反映了昙石山文化原始民俗与当时自然环境的密切联系。

【参考文献】

[1]南方地区几何印纹陶几个问题的探索[M].文物集刊第3辑,1981.

[2]许慎.说文解字[M].

[3]陈文华.几何印纹陶与古越族的蛇图腾崇拜[J].考古与文物,1981,(2).

[4]龙福廷.论几何印纹陶纹饰的艺术特征和起源[J].南方文物,1996,(1).

[5]张步天.中国历史文化地理[M].湖南教育出版社,1993.

【作者简介】吴卫(1976- ),福建浦城人,福建省昙石山遗址博物馆助理馆员,研究方向:考古学及博物馆学。