>>> 2007年第4期

船娘身上的“非物质文化遗产”

作者:陈建忠

比威尼斯有更多的曼妙曲线

“我走过的桥,比你走过的路还多。”用直人讲这句话可不是吹牛。角直原名为甫里,因镇西有“甫里塘”而得名。旧时,用直一平方公里内就有宋、元、明、清四个朝代石拱桥共72座半,现存41座,绝大部分建于清乾隆年问。这样的桥梁密度,连世界著名水城威尼斯也难以望其项背。

桥之于角直,恰似腰肢之于美女。古镇被一条窄如衣带的河道分割得零零散散,全靠一座座拱形桥、平顶桥、姊妹桥、多孔桥、双桥修补连缀。这些桥既不宽也不长,更多的细如鸡肠、长仅数步,也许两三块青石板一拼就是一座桥,那微微凸起的弧度,却自有一番风情。

女人们依然在临河青苔覆盖的斑驳石阶上濯衣洗菜,面河敞开的小院儿,青衣白衫与腌菜咸肉在晾衣绳儿上和平共处。上塘街沿河新建了200米长的烟雨廊棚,小片青瓦层层覆顶,屋檐吊下大红灯笼,临河一面透空,修成曲折的美人靠斜斜悬于水上。一阵小雨飘来,蒙蒙地将廊棚罩住,有清癯老叟在河边吹拉弹唱,不知今日何夕。

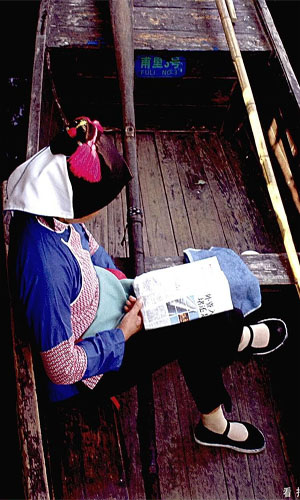

租一艘乌篷小船,穿一身印花蓝布衣的船娘哼着小曲,轻摇散发桐油清香的长橹,将一座座玲珑小桥慢慢拉近,又晃悠悠地丢在身后,水中弯弯的倒影,不断被船橹打成碎玉,两边河墙,磨损得面目模糊的船缆石时隐时现……

吴歌流淌中的传说

有关水乡女子服饰的传说,有四个版本。第一个版本出自“孙武练兵”的典故。孙武拜见吴王阖闾,献上了自己的十三部兵书。阖闾看后赞不绝口,问孙武能否给他试验一下,孙武当即回答说可以,并请求闾允许他训练宫女。操练时,宫女们脱去长袖罗绮,换上这一身打扮,顿显英姿飒爽,故称其为“吴服”。

第二、第三个版本都跟“四大美人”之一的西施有关。越王勾践臣服吴王夫差以后,献上西施,西施刚进宫来,变着法儿取悦夫差,有一次,就是穿着这样的服饰出现在夫差面前,夫差为之倾倒。还有一说是夫差沉迷于西施的美貌中,天天陪伴西施游山玩水。一日,大差领着西施到乡间散步,看到水乡的女子,包着头巾,上身穿尺襟蓝布衫,腰系围谓,下着拼接裤,脚穿绣花鞋,西施有点好奇了,也马上要了一身这样的衣裳,竟让人觉得越发的美丽动人,宫里女子看到后,纷纷效仿,流传至今,便成为了水乡女子的特有服饰。

最后一种说法有点离谱了。水乡女子下湖去采菱踏藕,经常有溺水者,这一些无辜的溺水死去的女子被描绘成是被龙土抢进宫去了。江南水乡,水天一色,大家就想出办法,让下湖采菱的女子穿上这样的衣服,龙王以为是天上飘过的云彩,落在水里的倒影,就不会来抢了。

传说是动听的,其实水乡妇女服饰是一组民间创作的,集自然和谐、质朴大厅、关观实用,历代相传,相因成习,加以美化而日臻完美的服饰。

青莲衫子藕荷裳

水乡服饰经历了千百年不断的演变和完善,形成了整套8件有机组合:即三角包头、大襟拼接衫、百裥褐裙、穿腰束腰、花布胸兜、拼裆花裤、小腿卷膀和百衲绣花鞋,映衬出水乡女子艳而不俗的迷人风韵。

二角包头制作方法是将两块三角形布分别拼接在一块长方形布两旁,戴在头上有两只二角形护住发髻并下垂至腑后颈部,可防风吹及日晒,在农耕时也防尘土与草屑。包头有带,可扎牢于发髻处,何的则缀以红色绒球,在行走时颇有舒展飘逸的感觉。

大襟拼接衫用二种不同颜色布拼接缝制而成,缝制需有高超的技艺。因肩部、袖子易破损,换成新肩、新袖,仍像一件新衣,节约布料,其色感和谐,这是节约衣料与美观完美的结合。

百裥裙的一大特点是裙侧打了无数的裥,用单色棉布制作。主体由两人裙片构成,长度齐膝,开叠杈,四周滚边。裙上采用迂回法缝成细裥,左右各一,用裙带系腰上。裙带周边绣有细致的几何图案,裙带中间绣吉祥图案。除此,水乡妇女还发明了贴嵌式活络裥面,这种裥面便于拆洗,又可在制作新的作裙时将原来满意的图案移入新裙。

束腰衬裙外通常罩上小束腰,这是水乡服饰的又一特色。在作裙的外面,妇女们还加一束腰(俗称围身或围腰),束腰以约一尺一寸见方单色棉布制成,周边饰以单色或花色的滚边。束腰的腰头缝制特别挺括,俗称束腰板或束腰。束腰板宽一寸五分,用夹层棉布敷衬上浆制成,束腰板上绣着寓意为吉祥如意的图案或花卉,这样既富装饰性,又有实用性。束腰板的两端有彩色绒线编的流苏,佩系时束于腰后,行走时灵动而飘逸。束腰的前面往往还缝一小袋作贮物之用。束腰束于作裙之外对作裙起保护作用,同时也增添了装饰效果。

花布胸兜实为水乡妇女的贴身内衣,基本上为菱形四边形,领圈处饰以精致的纹样,肚兜的作用主要在于护胸,它使乳房紧贴胸部,减少了乳房的摆动,使妇女在劳作时感到利索轻快。肚兜特别适宜于夏季,透气凉爽,也衬托出了女性体态的柔美,具有

浓郁的东方艺术特色。

拼裆花裤与卜装配套的裤子为中式衩裆瘦腿裤,裤管较短,类似现令的中裤,用黑色或碎花棉布制成,下为小腿卷膀,乃剖开系带的布袜统,用色清淡,干净利索,便于行走。

卷绑一般是一块梯形的布幅,穿着时将这块布幅围裹于小腿至脚踝处,宽边存上,施于膝下,窄边在下,覆及足背,上下两端均有系带或揿钮用以缚扎固定。

百衲绣花鞋的特色也很浓。鞋的形式颇似小船,不分左右,故又称船形绣花鞋,鞋帮两刽合成,鞋面以绣花为主,色彩鲜艳,花样丰富多彩。船鞋的做工精细耐看,坚固实惠,是水乡妇女传统的礼鞋。

这一些水乡女子服饰,将乡村的口子打扮得平和清静、鲜艳动人。而蕴含在平和清静鲜艳动人之后的,是怎样辛苦和勤奋的劳动啊!

作为一种长期流传的地区服饰样式,这一切都与江南稻作文化有着悠久的渊源关系。清代戴九灵的《插秧妇》,就是对江南水乡地区的女性穿着水乡服饰在田间劳作诗一般美丽画面的由衷赞叹:“青袱蒙头作野妆,轻移莲步水云间;裙翻蛱蝶随风舞,手学蜻蜒点水忙。”它把吴地的风情完全融入了服饰,吴地的服饰反过来映现出江南特有的水乡风情。

吴地服饰在色彩的搭配上就是江南水乡自然环境的真实与照。无疑,美丽的水乡女子和她们亲纯、典雅的吴地服饰在其间的穿梭就起到了“穿针引线”的作用,整个画面有静、有动,可以想缘只有在那种场景里,水乡服饰才会发出超自然的魅力,这种高度统一的场景就如同是灭战的、没有任何雕琢的痕迹,真正做到了人与自然的合一。而从内涵上细细品味,它又恰到好处地向人们传达着江南水乡的人文和社会环境及意境。