2006年第6期

合本子注的由来

作者:周生杰

汉魏两晋之际,佛教比附黄老,迎合玄学,逐渐具备了中国本土化特征,从统治者的上层到普通的士人,信仰佛教成为一种时尚,同时,佛教得到了统治者上层的认可,有的佛徒可以自由出入宫廷为皇室讲解佛法,这样对于佛经的要求也由散漫无序传向较为统一,“故知必也正名”,那些负责任及有能力的译者开始对佛教经典在已有的多个译本的基础上,进行再次加工,南朝梁僧祐的《出三藏记集》已有相关的记载,题目中含有“合”字的文章计有《合微密持经记》、《合放光光赞略解序》、《合首楞严经记》、《合维摩诘经序》等等,其“合”字就有集合众本之意。

不同的译本常常出现不同的词语,有的晦涩难懂,有的曲解原意,后人在多种译本间经过比对,为寻求对译本与原典的正确理解,不得不探讨一种比较合理的途径。合本子注就是在把佛教经典由胡语译成汉语的过程中,用“格义”方法所无法正确解读传授佛经之后,为求正确理解而摸索出来的一种翻译和阐释的方法。梁启超先生在佛学研究过程中,已经注意到了“合本”问题,他说:“初期所译,割裂重沓,不成系统。僧就所谓:‘去圣将远,凡识渐昏,不能总持,随分撮写。致来梵本,布夹弗全,略至略翻,广来广译。’此实深中当时译界之病。试检前列诸大部经中各品列生异译之本,其为猥杂,可以想见。至后期则渐思整理,为学者大省精力,所谓合本出焉。”(《佛学研究十八篇·佛教之翻译》)梁氏的“合本”概念与后来的合本子注实为同一事,借其就此止步,没有深入研究。

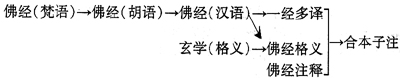

对这一问题的进一步研究当为陈寅恪先生,他以《比丘大戒二百六十事(三部合以二卷)》为例解释道:“其大字正文,母也。其夹注小字,子也。盖取别本之义同文异者,列入小注中,与大字正文互相配拟。即所谓‘以子从母’,‘事类相对’者也。”(《金明馆丛稿初编·支愍度学说考》,三联书店2001年6月版)今人程千帆先生也对合本子注予以阐释,他说:“子注之兴,盖由后汉以降,佛法西来,一经间有数译……故以一本为正文,为母;以他本为注文,为子;合而为一,以便研寻,于是有合本子注之体也。”(《程千帆全集》卷五《史通笺记》,河北教育出版社2000年9月版)他们都看到了这一现象,分析也基本相同。不过,陈寅恪先生和程千帆先生都只是把与“正本”相对的“他本”理解为“注”,其实,在佛经翻译的早期,就有人为晦涩难懂的译文作注解,如支谦注《了本生死经》、《安般守意》、《法镜》、《道树》等。前面说过,这些注文也是《大藏经》的组成要素,以小字附在正文之中,这也是“注”,是后世所说的真正的“注”。大字为正文,小字为注文,前者称为“本”,又叫做“母”,后者称为“子”。《合首楞严经记》也说“今以越所定者为母,护所出为子”(释僧祐《出三藏记集》序卷七),非常明白地交代出在综理旧经的过程中,何者为“母”,何者为“子”,以及分别“母”与“子”的意义。“合本”之目的,显然在于择优取精,僧祐还说:“若其偏执一经,则失兼通之功;广披其三,则文烦难究。余是以合两令相附,以明所出本,以兰所出为子,分章断句,使事类相从。”(释僧祐《出三藏记集》杂录卷第十二《合维摩诘经序》)合本子注概念的产生过程,可以用下图表示:

合本子注合本子注产生以后,对注释学影晌很大,其中南北朝时期羊衒之的《洛阳伽蓝记》、刘孝标的《世说新语注》和郦道元的《水经注》取得了引人瞩目的成就。唐代,注释学继续发展,出现了一统各说、利于统治的正义体和注疏体。到了宋代,影响到文人文集的注释,集注体成为注释学上最为重要的形式,这种形式至今还为注释家普遍采用。

通过以上分析,我们要明白两个问题:一、合本子注运用得很早,但由于这一概念的明确提出较晚,所以,魏晋以来的注释学家深受它的影晌,而且取得了很大成就,只是一直没有人给以理论上的总结。二、合本子注虽然与佛经翻译有着千丝万缕的关系,但它的最完美形态是适用到文人文集的注释上,从合本子注到集注体有一条一脉相承的发展线索。

(作者单位:南京大学中文系)

遥夜泛清瑟,西风生翠萝。残萤栖玉露,早雁拂金河。高树晓还密,远山晴更多。淮南一叶下,自觉洞庭波。——许浑《早秋》

[1]