|

第十七章 税收

17.1税收和效率

税收有时是用以改变资源配置(回想一下我们讨论的污染税)或财富分配的,但它主要是用以支付公用事业费用的。一种有效的财政税收应该要求公用事业使用人交付其使用的机会成本的税收。但这就将公用事业仅仅看作私人物品了。而它之所以是公用事业,恰恰是由其销售的不可行性和不可计量性所决定的。在有些像国防这样的公用事业中,搭便车问题影响了人们使用市场机制来提供最佳服务量:拒绝购买我们核威慑中他那一份成本的个人照样会像其他为之付款的人们一样受到保护。在像教育这样的公用事业中,由政府来提供这种服务的主要依据是,不愿为此支付成本的个人也不应被剥夺使用它的权利。

在讨论税收政策时所应主要考虑的是分配问题,所以我们将税收的经济分析放在这一篇(法律与收入和财富分配)。但同时我们也重视其中的效率问题。对一种行为征税就会促使从事那种行为的人们转而从事那些征税较轻的行为。但据推测,他们所从事的前一种活动生产率更高;否则就不必要用征税来使之从事第二种活动。所以,税收降低了资源使用的效率。如果税收能使替代效应(substitution

effect)最小化而且没有岁入损失,那么这种低效率就可以避免或至少可以减少;税收中的资源配置效率最大化的途径是:使税率与被课税物品或行为的需求弹性呈反比例关系。不幸的是,使资源配置低效率最小化的努力可能会与税收政策的财富分配目标相冲突。例如,对所有成年人收取联邦统一人头税(flat

head

tax)会使对效率的影响最小化(只是最小化,而不是零化,因为有些人将会移居国外),但除非统一人头税率很低,否则穷人就难以忍受——但如果太低了,又无法增加岁入。

这一章要考察的就是不同形式的税收所产生的不同的分配和效率后果。遗产税(death

tax)将在下一章中讨论,由我们政府体制的联邦结构所引起的税收政策问题将在第25章中论述。

17.2征兵

许多税种并不是显性的,征兵就是其中之一。反对征兵的经济理由有两方面。第一,由于政府使用的军事人力价格要比应征者时间的机会成本低,所以它会促使政府过度地使用人力而替代其他输入。这一反对意见在和平时期是有道理的(至少从经济学的角度看是这样的),那时对军事人员的需求和危险都是比较小的,从而限制了政府取得足够的人员所必需的开支。但在战争时期,对纯粹自愿的兵员开支也是很大的。税率大幅度提高(例如通货膨胀率提高,这也是税收的一种形式),会有并正在产生(我们不久将看到)着低效率的替代效应。不可预料的战时征兵(因为战争是不可预期的)不可能具有同样的替代效应。它像是一种人头税。征兵使军队使用过多人力的激励和很高税率的低效率替代效应之间的对比是不确定的。但也许在军队不受严格预算约束的全面战争情况下,前者的低效率就相对显得不重要了,最佳的方法也许是要求所有体质合格的年轻男子参战。

反对征兵的第二种经济学观点是,征兵产生了新兵的次佳混合,因为它无视每个个人之间服兵役的机会成本差异。(所以征兵既从平民劳动力中取走了太多的人,又取错了人。)A可能仅仅由于放弃了年价值4万美元的工作机会(B的年价值只是1.2万美元)而并不比B更适于当兵,但只要A不是更差,军队就不会关心对他征兵所产生的更高的社会成本。而这种反对意见在像第二次世界大战这样的全面战争中就无说服力了。合格年轻人中适于服役的部分越大,从中选择合适的人的问题就越不严重。即使在第二次世界大战中,那些在必备岗位上的年轻人也可免服兵役,这是调整潜在新兵社会机会成本的一种原始方法。

在南北战争中,北方实施了征兵制,但也允许被征募的人通过雇佣他人替代他或交一笔固定的费用而免除兵役。这并没有解决征兵的第一种反对意见的问题(为什么?),但这解决了第二个问题。由此,总的来说它比第二次世界大战允许必备岗位上的工人免除兵役但没有交钱免除兵役规定的征兵制度更有效率吗?或者,你能想出经济理由来说明每一种方法都可能是对该战争采用的最佳方法吗?

17.3货物税

我们以零售税(retail sales

tax)开始我们的显性税收(explicit

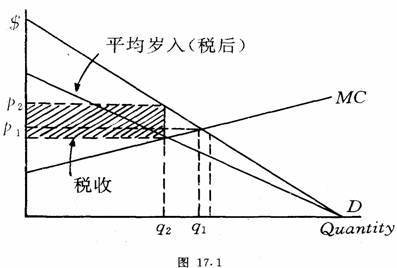

taxes)讨论:零售税要求生产者每出售一件产品都必须向政府缴纳相当其产品价格30%的税。生产这一产品的产业是具有竞争性的,那么这就意味着产品的税前价格是与其边际。成本相等的。像图17.1所表示的那样,税收的作用就是改变产业的需求表(在此,这一需求表被看作是产业的平均收入表而不是消费者的平均成本表)。产业产品价格将由边际成本和新平均收入的交点所决定。这一价格即为高于P1的P2,而P1即为税前价格。在价格较高的P2点上,消费者对产品的需求量要低于其对税前价格(P1)的产品需求量。价格上涨会使部分消费者转而购置现在看来较为廉价的产品,尽管事实上它们的生产成本要比原产品高,而且质量不如原产品——不然的话,这种替代可能发生在税收抬升价格之前。税收像产品垄断定价一样具有替代效应。

这种替代效应的大小取决于需求的价格弹性。如果需求是高弹性的,那么由税收引起的较低幅度的价格上升就会导致产量的较大幅度降低。作为销量的函数之一的岁入(由税收形成)也会低于对需求弹性较低的产品征税情况下的岁入。这样,使税收的替代效果最小化和政府税收收入最大化的目标就都赞成对价格非弹性的行业和活动课以最重的税——这就是拉姆赛原则(the

Ramsey principle)。

但税收的分配效应又如何呢?由税收形成的政府岁入在图17.1中由阴影部分表示。要注明的是,大部分税收是由产品的消费者承担的,即q2×(P2-P1)。对消费进行征税总是趋于递减的,即穷人要比富人用收入中的更大部分来缴纳税收,因为穷人要将其收入的更大部分用于消费。事实上,产品的性质——它是否更容易为富人购买而不容易为穷人购买——也是很重要的。对游艇的税收就可能是递进的(受制于下面提及的限定)。但是,由于为富人所大量需求的产品并不必然(或普遍)就是那些无需求弹性的产品,所以有效率的货物税将通常是税率递减的,而一种税率递进的货物税常常是低效率的。

我们说过,产品税(widget

tax)中的“主要部分”是由消费者来承担的;其余部分就来自用产品制造的生产要素所有者的经济纯利。如果税收全部来自经济纯利,那就不存在替代效应,这是一个很有吸引力的优点。经济纯利是超出机会成本的收益,即是一种选择收益(alternativereturn),所以经济纯利的减损并不会使资源转向其他用途。而对经济纯利征税好像应采用速进税率:难道经济纯利的取得者不都是富人吗?他们确实不全是很富裕的人。要注意的是,产品税的作用之一就是减少被征税产业的产量,从而减少其对投入(包括劳动力)的需求。如果被资方所解雇的工人在其他地方有相同的就业机会,并且其重新安置成本为零,那么他们就不会受害于税收。但如果不是这样,他们就将遭受损失。他们失去的是从现存职业中取得的经济纯利。

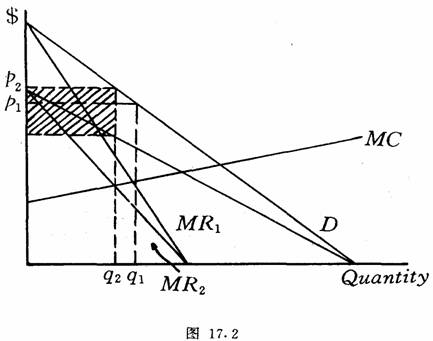

如果我们可以测试和衡量垄断利润,那么就可以对它们直接征税,而且由于它们是经济纯利,所以这种征税就不会有替代效应。但是,如果对垄断征收货物税,那么就会像对竞争销售者的物品征税一样必然会有替代和分配效应。如图17.2所示,货物税使垄断者面临一种新的需求(平均收入)表,并由此使他要重新计算其边际收入表。他的新价格(即边际成本和新边际收入的交点)比原来高了,而其产量却比原来低了。税收(图中阴影部分)是由消费者、垄断者(减少了他的垄断利润)和用于产品生产过程中的非弹性供应的资源所有者共同承担的。

货物税的经济分析还有待进行进一步的改进。我们已暗示性地假设,税是货物价格的某些份额(依价格决定)。但如此计算的税将使企业竭力地降低其货物的质量,从而降低了价格。例如,如果汽车货物税是基于带有可选择附件(空调器、立体声音响等)的汽车零售价所决定的,而且如果单独购买可选择附件不需纳税或纳税较少,那么汽车制造商就会在汽车上安装较少的附件。另一方面,如果税收是统一税(flat

tax,如每辆汽车征税100美元),那么汽车制造商就会设法提高质量——因为质量的提高并不要求纳税。哪一种税收更可能是扭曲性的呢?你估计哪一种货物税更具普遍意义呢?

17.4不动产税

亨利·乔治曾提出了一个著名的建议:用单一土地税代替所有的税种,以达到只对经济纯利征税的目的。但是,地租还无法满足现代政府的所有岁入需求。这里还存在一个衡量问题,这一问题起因于这一事实:土地既可由所有者自己使用,也可由他出租给其他人。如果我拥有一块土地,在上面建了一幢住宅楼并将之出租,我收到的租金中的一部分就是地租,但另一部分就是对财产改良的收入,而这种收入可能并不包含任何经济纯利。如果我拥有和占用我土地上的一所住处,我就会取得一笔相当于我出租住房所得租金的应计收益。应计租金的非货币化就可能会逃避税收。另一个问题是,许多土地所有者即使其从土地收取租金也并非是富人。对地租征收重税会使许多农场主、工人和那些以预期收入资本化的价格购置土地的退休者贫困化。假设一农场主借钱买了一块价格为1,000美元、税后年收入为100美元的好农田。后来,又要对土地征收每年90美元的财产税。他的收益由此将降至10美元。如果他将土地出售,他只能使购买土地的小部分成本得以补偿。

实际上,不动产税(real estate

tax)除征收地租税外还有许多其他的小税种。这样,真正的税收大量地落在土地改良、经营上,而不是在土地本身。结果之一就会人为地使土地所有者尽力避免(或拖延)其土地改良和经营。更重要的是,对土地改良和经营征收的基本上是一种货物税。我们可以考虑一下公寓住房的开发。如果根据房地租总收入而按一定比例征收不动产税,那么土地所有者就会像我们前面例子中的产品生产商对待销售税(sales

tax)那样对待它:在全部产量水平上减少一定比例的平均收入。在这种情况下,为了使收益最大化,他就将降低产量和提高价格。这样,税收的负担就将在消费者——租住公寓的房客——和靠房租生活的人——土地所有者之间分摊。

不动产税同时也侵蚀了财产权制度。假设我是某地的一个农场主,那里有越来越多的土地被开发用以住房建筑。我的土地用作农田时价值只有10万美元,但房地产开发商却出价20万美元向我求购。我拒绝了他的要约,原因是这块土地对我在感情上而言具有更大的价值——我愿呆在这里而不想搬家,我不想以低于25万美元的价格出售。不动产税的估税官应如何估价这块土地的价值呢?如果他估价过高,那么我的农业收入就可能不足以支付税款,因为这税款的估算是以可能取得更高经济收入的其他用途为基础的,这样我就可能被迫将土地出售给房地产开发商。依估税官看,这种强制交换是一种好事,因为它增加了税基(tax

base)。但土地对我却比对开发商更有价值。不动产税在此与国家征用权具有同样的效应,即故意地消除了高于市场价格的土地价值(参见3.6)。

但这种分析是不全面的。不动产税在事实上使政府成了“我的”财产的共同所有人。房地产开发商愿向我支付20万美元是因为土地对他值那么多钱,对此征税是依居住用地而非农业用地确定的。我的保留价格25万美元是依农业用地确定的。土地对政府的价值是因税费而不同的--即,两种不同的预期税收收入流的现值,这一点必须要考虑。假设农业用地的税费是1万美元,居住用地的税费是6,000美元——这从政府立场看是最高、最好的用途。那么,财产总值将因强制我将土地出售给开发商而增加。你能看出这与收益流量对用水权出售的影响(3.10)之间的类似之处吗?

在前面这个例证中,购买出价的存在极大地放大了出于征税目的的不动产估价问题。我们可以评价一下以下自我估价的建议(事实上古代雅典曾采用过类似的方法):由不动产所有人出于征税目的而对其财产进行估价,但他必须接受依其估价的购买财产出价。

17.5法人所得税

法人所得税(corporate income

taxation)从一方面看是一种对经济纯利征税的原始方法。在此,经济纯利是企业总收入和总成本之间的差额。问题是,这种税收的现存形式不允许减除自有资本成本,所以它不仅减少了经济意义上的利润或其他收益,而且(并可能是主要地)增加了自有资本的成本。结果是,企业设法变更资本形式,如用借入资本和人力资本替代自有资本,而这种成本企业是可以在征税前扣除的;另外就是企业用劳动力替代资本投入,用其他商业组织形式替代公司形式。而且,自有资本成本(不同于垄断利润或其他利润)是一种边际成本,所以,就像(显性)货物税一样,部分法人所得税将以提高价格的形式转移到消费者身上。

许多复杂的法律问题是由法人所得税所产生的,而且它们往往都具有经济意义。在此有一个例证。如果一个拥有大量财产的公司要进行清算,从而将财产转让给股东,但后来他们将之出售了,那么我们应将这种销售看作公司销售并依此征收法人所得税,还是将之看作股东销售并依此免征法人所得税呢?后者是国内税收法典(the

Internal Revenue

Code)的方法——而由于它引起了不必要的交易成本(为避免法人所得税而引发的清算成本),所以我们完全可以依经济理由来反对它。在某些情况下,还可能会出现更为严重的资源配置失当的后果。假设一家公司有一个完全投保的工厂,后来工厂被火灾所毁。即使公司决定进行清算,减除工厂折余原成本的保险赔偿收入仍会被看作是一种可征税的公司收益。但反过来假设公司用全部保险赔偿收入购买或建造了一座新的工厂,然后将工厂出售后把全部销售收入分配给股东,而其分配依据就是销售前所进行的完全清算计划;这样,就不存在法人所得税问题了。这种税收待遇的差异可能会使企业即使在不购买或重建工厂而进行直接清算是更有效率的情况下也要购买或重建工厂。(为什么科斯定理无法消除这种低效率呢?)

法院已通过其法官制定的“实质高于形式(substance overform)”原则努力降低公司重整的社会成本,从而将全部目的和作用在于规避税收的重整和其他交易在税收问题上视为无效。当这一思想用于公司重整时,为了促进具有潜在有益经济后果的交易(如将风险重新配置到更有能力的风险承担者处、降低代理成本、将资产转向更有价值的用途等),可以对此免征所得税。如果他们的交易只是为了达到减税的目的和作用而没有潜在的有益经济后果,那就不应该用税收优惠待遇来鼓励,因为这种交易只会产生交易成本并将税负(tax

burden)转向其他纳税人。它们仅仅是一种重新分配。

如果一个企业出售,那么买方是应将全部购买价格看作一种应折旧成本,还是必须对组成企业的各项财产进行各别估价以决定应折旧成本呢?后者是一种惯用的方法;而且当财产估价低于企业购买价格时,这种差额被转让到被称作商誉(goodwill)或继续经营价值(going-concern

value)的无形财产上,而且无法因税收而折旧。这在经济学上有道理吗?如果企业的实物资产估价是通过企业由此所得之预期收益的资本化而进行的,那么由于购买价格同样是预期收益的资本化,所以就不存在任何残差了。但如果实物财产依替代它们的成本来估价,那就还会存在大量残差。这种不一致性的可能理由中,有两项可能是尤其重要的。第一,可能存在着非实物资产,尤其是各种形式的人力资本。第二,企业可能拥有一些垄断力,以至它的产品价格不会下降至边际成本。在第二种情况下,是否允许税额扣减在原则上就取决于垄断力的来源了——但对负责每一项交易的税收的国内税务署而言,调查这一情况就几乎是不可能的了。第一种情况下的主要问题是,(在征税当局看来)测定类型不同的财产的寿命,以决定折旧的最佳阶段。但是,由于现行法律允许企业为了税收而使其实物资产折旧快于实际预期的消耗,所以担心非实物资产的折旧率会高于其实际消耗率是没有理由的。当所有这些都加上非市场方法所造成的资产估价成本和困难,那么人们就会有强有力的理由认为:买方应被允许对其收购的卖方企业的全部成本进行折旧。

17.6个人所得税:导论

我们可以将最佳税制作出以下的界定:(1)有很大的税基,这就有利于取得现代政府所需求的大量岁入;(2)对需求弹性很低的活动进行征税,从而使税收的替代效应最小化(拉姆赛原则);(3)不增加不平等或不侵犯平等;(4)实施成本不高。

对个人收入征税好像是接近这一最优化的。税基很大,对收入的需求可推测为是无弹性,收入是衡量福利的一个很重要的方面,而且由于大多数人是为各种机构所雇佣的,所以征税就很方便,从而降低了成本。但在事实上,上面提及的第二、三两项迫切需求的条件不可能仅从所得税处获得,因为它们有赖于一个过于宽泛的收入界定,从而可能引起具有抑制性影响的管理成本。

即使我们可以对最广泛意义上的收入(在此称作“全部收入”,包括从闲暇得到的非货币性但却可货币化的收入)征税,个人所得税(Personal income

tax)仍不可能是一种理想的税收。收入包括了领受者所节省的而没有支出的货币。节蓄(或为了慈善机构的捐助)只是收入的另一种使用,它以收入为先决条件。如果不对这一部分收入征税,那么这种税收就不是所得税而只是一种花费或消费税。在税收中排除节蓄,那么这就会由于有利于富人而触犯了第三条准则,因为富人节蓄的钱比穷人节蓄的多得多。但对节蓄收入进行征税就会产生两个经济问题。

第一个问题是我们在第5章中提及的较不重要的,即引起了潜在的代际利益冲突。节蓄的货币通常投资于那些投资者死前无法获得全部收益的活动,所以他是牺牲了其自己的消费而增加了后代的消费。为后代节约的社会责任可想而知是来自上一章讨论的分配正义的契约理论:由于原社会地位的人们不知他们属于哪一代,所以就要求作出规定以保证第一代不将所有社会资源消费贻尽。但事实上根本不存在这种危险,其实人们根据自己的能力和知识只能消耗地球资源的极小一部分。只是在发达的现代社会,资源枯竭才成为一个潜在的社会问题。但明确地说,即使在这些社会中,新知识的增长速度是很快的,所以甚至可以肯定下一代人会比现代这一代人更为富裕。那为什么我们还应设法减少我们的消费而使他们消费更多些呢?

另一个较为严重的问题是,对收入节蓄征税会在总体上减少资本投资,而不仅仅会减少远期投资。机械和其他资本资产损坏或过时的时间长度要比人寿短得多,而且如果税收挫伤了人们节蓄的积极性,那么这样的资产将会大量减少。由于个人所得税不仅征自节蓄所得而且征自将要节蓄的收入,所以它就会使人们减少节蓄,从而减少了投资。假设我是一个要缴纳50%边际所得税的人,而且要决定花掉我收入中的100美元还是将之投资于一年后会取得5%利息(假设通货膨胀率为零)的债券上。税后,我就只有50美元可用以消费或投资。如果将之角于消费,我就将取得一种净收益,我们可假设其为2.50美元,而其测量手段就是我用50美元所购买的物品和服务所产生的消费者剩余。对这种收益,我不用支付任何所得税。反之如果我将50美元投资于债券,那么我就得将债券利息的50%(2.50×0.5)作为所得税而缴纳。这样,消费和节蓄就会负担不同的税务,而这是低效率的。(在什么条件下,我才仍然决定要进行节蓄呢?)

虽然用同样税率的消费税替代所得税来解决这一问题看来会产生反向的偏差,要我在以下两者中进行选择:只消费50美元或在年底可花费105美元。但这并非是真实的。我如果不投资就可以取得2.50美元的消费者剩余,但我现在已放弃了;而且我如果努力通过消费而补偿5美元的利息,那么就不得不缴纳50%的消费税。如果我决定这一年消费这100美元,我也不得不这么做。

但要注意的是,消费税税率会高于它所替代的所得税税率(为什么?),至少最初应是这样的(为什么要有这一限制?),其目的在于维持政府岁入的相当水平。这对工作和节蓄的积极性会产生什么影响呢?

17.7收入的界定

将任何实际收入排除在可征税范围之外都会减少税基,也会使人们更多地从事取得不征税收入的活动,还可能产生不平等(但这取决于取得不征税收入的人的财富)。最宽泛的收入界定应是所有的现金和非现金的收项,不仅包括闲暇和其他家庭生产的非现金收入,而且包括赠与、遗赠和奖金。如果我们的最高目的就是要使个人所得税的替代效应最小化,那么,是否应对赠与、遗赠和奖金征税的问题就可能变成了这么一个问题:这些收入纳粹是小帐还是实际上的工作补偿。父母给孩子的赠与是对已履行服务或预期服务的补偿,还是一种纯粹的爱的表达(即表达一种互相依赖的正效用)呢?如果是前一种情况,那么就应该征税,免得孩子们由于差别税收待遇而只从事家务生产不从事市场生产。如果是后一种情况,不对赠与征税不仅不会引起放弃市场职业的替代效应,而且这种税收的成本是很高的,因为从他们中的任何一个人处征税都会降低他们两个人或更多的人(父母和孩子)的效用。这一分析提出了一个在分析上处理赠与的基础:业务(商事)关系中的赠与可视作收入,而其他赠与就不是收入(但这也不是绝对的)。

我们现行的税法将在比赛中赢得的奖金(这应征税)和其他奖金(如诺贝尔奖金,这一类不应征税)区别开来。这种区别是没有根据的。不对比赛中的奖金征税会使人们放弃其他形式的生产活动而参加比赛。但不对诺贝尔奖金和其他荣誉奖金征税也会产生同样的后果。这些奖金的存在影响了从事适当职业的人们的研究项目决策,甚至还影响了人们的职业选择。虽然这种奖金对税法变更(从而引起货币净收益变更)的反应弹性不会很大,但这仍然是一种要对它们课以重税而不是对它们免税的理由。

管理成本排除了基于税收考虑的广义收入界定,但有些不合理的排除却可能造成严重的替代效应,特别是闲暇。将闲暇排除在收入之外会使人们偏好于选择那些有利于取得闲暇而非现金收入的活动——例如教师这样的职业,长时间的有薪假期就是工作报酬的一个重要部分。同样,将名誉、声望、舒适、娱乐和其他无形收入排除于课税之外,而又对代表职业危险和工作条件艰苦(包括经济学意义上的风险)的补偿性收入进行征税,就会产生相似的偏好。但许多课税例外却不是能以其过高的衡量成本为理由而证明为合理的。这里有三个例证:不在市场上出售的服务;房屋所有人占用房屋的估算租金和附加津贴(fringe

benefits)。

1.人们常常面临这样的选择:在市场上立约购买某种服务或在家庭中生产之。只将现金收项看作收入的所得税法由此就使人们偏好于家庭生产的选择。也许目前所得税法所产生的最重要选择倾向是源自没有将家庭主妇服务所创造的相当可观的实际收入(但非现金收入)列入应征税范围内。假设一个妇女可在社会职业取得1万美元的收入,对此她要缴纳2,000美元的所得税,而如果她呆在家中,那么她的家庭服务价值只有9.000美元。如果她在社会上工作,那么她的工作价值就会有所增加,但税法中不完全的收入界定会促成她愿意呆在家中。

当然,评估非市场服务的价值有着严重的困难,我们已在前面指出了同等看待家庭主妇服务的价值和家庭佣人薪水的不正确性(参见6.11)。但由于这些工资代表了主要家庭服务的最低估价,所以将这项数目作为每一不在社会工作的家庭主妇的应计收入,就是朝正确的方向迈进了一步。税法已采取了一些迟疑不决的措施以减低一些替代效应,而这些效应是由通过对孩子照顾支出和其他一些主要纳税人配偶税额的减免而不对家庭主妇应计收入征税所引起的。由于这种减免额是很低的,而且由于税额减免采用的是高累进率而课税扣减采用的是递减率(为什么不同?),所以它们对在市场中具有很大生产能力的妇女的激励不会产生什么影响。因照顾孩子而要进行课税扣减倒确实是非常不可思议的;它反而使那些进行家务工作最为有效的妇女(年幼孩子的母亲)进入市场。

2.有人给其两个儿子A和B每人1万美元。A将其1万美元存入一个年利率为5%的银行,并将其利息用以支付他所租用公寓的房租。由于他是属于要缴纳20%联邦所得税的那一类人,所以他须将其每年所得利息中的100美元交予政府。B像A一样属于应缴纳20%联邦所得税的那一类人,但他用1万美元购置了一套租金与A所租房屋一样的公寓。虽然B与A一样将这笔钱用于住房,但他就不用缴纳所得税了。与A相比,他每年要多得100美元。这种武断的差别待遇会使人们设法(随着利息的减损,这种努力将增加)自己拥有住所而不是租用住房,也会使律师创设旨在使租用房产转变成无条件继承房地产的复杂法律形式,如一套公寓房的个人所有权(condominium)。

当然,我们在估价人们因拥有住房不用从其他人处租用住房而取得的实际收入但非现金租金收入时,会遇到一些管理上的困难。但即使是偏低的粗略估价也会使人们降低其用拥有房屋代替租用房屋的激励。我们要注意的是,一旦采取了这一措施,那么就没有理由反对对住房抵押的利息进行扣减了,因为利息支出在那时已成为一种产生可课税所得的费用了。

对所有者占有其房屋进行征税时的另一个不当之处是,如果出售者将收益用于购买其他房屋的再投资,那么他就可以不支付任何资本收益税(capital gain

tax)。这一规定的理由是为了避免对由通货膨胀造成的纯粹名义价格上升课税,但它是没有说服力的。对此,我们在讨论资本收益税时将会有更详尽的了解。

反对这些观点的意见认为,对家庭所有权的税收优惠可能有其正当理由,即此种所有权的外在收益(它们可能是什么呢?)和作为低效率建筑法和分区法结果的人为的建设高成本。这一观点,不论其有无说服力,都有助于我们记住:特定税收、税收豁免或税收扣减在使我们更靠近或远离有效率的资源配置方面的作用是设计税收制度的相关因素。

3.如果将津贴排除在应税收入(taxable

income)之外,那么即使这种东西对政府官员而言不及其相应现金价值(不考虑税收因素),但它还会使行政官员支持其形式为专用汽车、华贵办公室这样的补偿;这种差异是纯粹的浪费。将附加津贴排除在应税收入之外会使雇员积极支持其形式为人寿和健康保险、假期和退休金收益的补偿,即使他们偏好相当数额的现金收益时也会这样做——不考虑税收因素。在许多情况下,将这些收益的现金价值计入应税收入并不会产生很大的管理费用。

17.8所得税扣减

由于开支一般而言不是福利的减损而是人们将货币转为福利增长的必要步骤,所以我们假设可能(而且确实)不允许纳税人在其计算应税收入时扣减支出:一个人用现金购买一台电视机后不是变穷了,而是变富了。但是,仅仅旨在创造收入的支出并不具有这种性质。它们只是在创造收入时才增进福利,所以,如果收入全部应课税,那么扣减业务费用就可以避免双重。课税(为什么?)。与这种扣减有关的主要问题是,有些业务开支同时也是消费开支。我在办业务时购买的餐馆食品和居住的饭店客房是一种产生我由此出差取得的收入所必不可少的开支。但同时,它们也是消费活动,如果我呆在家里,我可将之用于其他形式的活动。

法律几乎以武断的方式处理这一问题,即允许扣减发生在短途商事出差中的所有生活费用(除非“过于挥霍”),而禁止扣减作为“个人开支”发生在其有办公场所的地方的任何通勤和其他生活费用。但是,将当地路途费用与外地出差费用进行某些区分在经济学上是有道理的。即使一个人不工作,他都不得不吃中饭;由于午餐成本是不工作所不可避免的,所以它就不是一种工作成本。通勤能使职员居住在他所选择的较佳寓所而不是住在他的工作场所附近;所以这在更大程度上也是一种个人开支,而非业务开支。当然,出差到外地也会有一些个人消费,但其价值可能低于全部开支;而其间的差额就是纯粹的业务开支。

在原则上,从应税收入中扣减的应是这种差额,即业务开支,而不是全部的开支。假设我到旧金山出差3天,住在每天收费100美元的饭店,膳食总开支为90美元。那么我们不应将390美元全部扣减,而应减去出差所造成的个人消费开支的剩余。由于在家居住一夜的边际成本(打扫、磨损、用电等)通常是很低的,所以住宿的抵消也是很小的,为了管理上的方便,我们将之忽略不计。而膳食抵消将是较大的一部分,但它也低于90美元,因为家中用餐的成本总是低于餐馆用餐的成本。我们姑且承认,对用餐人而言,在餐馆中吃一顿30美元的饭要比在家中吃一顿3美元的饭更有价值;否则,他就会呆在家里用餐。但由于很少有人经常在昂贵的餐馆用餐,所以在我们上面的假设例证中我在外面吃饭的90美元使我取得的收益可能远远低于我愿意支付的90美元的价值。也许对此进行打折(如业务用餐价格的50%)会是一种完成上述改革的适当途径。但是,复杂的是家庭用餐成本容易因排除了非货币(但却是实在的)性制作人劳动成本而被低估。

税法中,对医疗费用和意外损失的扣减好像是为了试图区别以下两种开支:促进个人健康状况和仅仅为了恢复纳税人的健康状况。其目的就是为了在具有同样现金收入但实际收入却不同的个人之间平均税收负担。你可以赞成这一目的,但其可行性和为达成该目的的具体手段却仍然是个问题。我们可以考虑一下从事危险工作的人们所取得的附加工资。与那些从事安全工作的人们相比,附加工资并没有增进他们的福利;它仅仅对他们职业的危险性作出了补偿(如果他们爱从事危险工作,那怎么办?)。但允许扣减这样的附加工资又是不可行的。或者我们还可以考察一下这种情况:两个家庭收入相等,但由于一个家庭比另一个家庭在消费上具有更高的效率,他就从同样的货币收入中取得了较高的福利;这样,对平均两个家庭的税后福利而进行的扣减也是不可行的。在这些方法和许多其他方法中,相对现金收入扭曲了相对福利,而且由于大部分的扭曲无法得以矫正,所以矫正一两种扭曲的努力是否会在很大程度上有益于横向公平(horizontal

equity)目标的达成尚有疑问。

而且,这种特殊的扣减无法实现原定的目标。衡量医疗扣减的应是纳税人的疾病成本而非其医疗成本。有些疾病可能是成本很高的,但由于医术状况或纳税人的经济境遇,它并不会引起巨大的医疗费用。而且医疗费用的产生不完全源于疾病治疗,有时恰恰是为了增进健康状况(例如,整容或鼻子矫正手术);以上例证表明了增进和恢复健康之间的区别是很微妙的。至于意外损失的扣减,它至少应以损失额来衡量,而不应以赔偿费用来衡量。但其作用与其说是补偿了福利受损的人,倒不如说是补偿了那些缺乏远见而没有投保的人。这种扣减主要也减少了富裕纳税人的自行保险成本(为什么?),并有益于他们。

然而,医疗扣减的一部分可能作为人力资本的维修而有其经济上的合理性。我们知道,人力资本是与工厂的财产一样的,人们用时间和货币的投入购买它,而在其(常常是很长的)有效年限内取得现金收入。由于由此取得的收入是应该纳税的,所以保持其维修良好的费用应该是可扣减的——虽然在原则上这些费用并不立即产生收入,而是需要有一段时间才能达到这一效果。(另外,为什么为了税收目的而使效率要求对收入和费用进行短暂的比较呢?)这就提出了一个狭义与广义的问题。狭义的问题是:这一论述为扣减某些整容手术的费用(虽然不是全部)提出了经济理由吗?广义的问题是:人力资本成本应在所有者的工作年限内得到补偿并从其收入中扣减吗?法律并不允许这么做。当然,这里既有理论上的原因,又有实践上的原因。许多教育成本并不是由其本人承担的,而这也许正是人力资本的主要来源(这又与某人的脑力、精力和性格天资有关,而人力资本所有者也没有对此支付成本)。而其主要成本——由于上学而没有工作所损失的收益——在事实上已在作出投资决策时被勾销,因为应税收入减去了全部已放弃收入。这就不存在作出进一步扣减的必要了。

一项在政治上和经济上都很重要的扣减是慈善扣减(chari-table

deduction)。由于它将某些决定谁应接受利他主义转让的权力从政府转向了个人纳税人,而且这种决定在大多数社会中是在政治层中作出的,所以它在政治上就显得很重要了。同时,由于它是对第16章中提出的慈善捐赠中的搭便车人问题的反映,所以它在经济上也是很重要的。慈善扣减实际上可能比旨在引导慈善开支的政府直接慈善捐赠有效得多。如果像有些经验研究所发现的那样,慈善捐赠的价格弹性大于1,也即价格降低1%会导致高于1%的捐赠量增长,那么慈善扣减对财政部因岁入减少而造成的成本要低于慈善业捐献的收益。

17.9资本收益的特殊待遇

联邦法律只对已取得的收入课税。所以,如果公司不将其全部收益以红利的形式分配给股东,那么非分配部分就不可能被作为个人收入征税。这是正确的。留置收益(retainedearnings)不是股东的财产。除非进行清算,否则他们就只有在增加其股份价值时才能得益。股份价值的增值就是股东收入的增加。当股东出售其股份时,他就必须依增值纳税,而其增值也包括了留置收益所产生的那部分增值。但由于税收的延迟会使纳税人得益,所以当增值发生时,以上方法并不是一种替代对增值进行征税的最佳方法。颇受欢迎的处理增值的税收办法是,对资本收益的税率应比对普通收入的税率低些。

由对资本收益中较低而非通常的所得征税而促成的对增值的税收优惠待遇(其在美国已有很长的历史)是有低效率后果的。由此产生的股东意外收益可能是法人所得税创设的原因,而这种在前面讨论过的税种是一种低效率的税种。考察一下公司为什么有时会在公开市场上统统买下自己的全部股票这种古怪行为(仅仅有时而非总是,也是一种反接管的手段)。将其股票出售给公司的股东只需缴纳一种资本收益税(capital

gainstax);而如果公司不是用其收益收买股票而是将其收益以红利的形式分配给股东,那么同样的股东就可能不得不对其同额收益缴纳所得税。公司只要将收益留置并将之用于其业务,那么就可能产生同样的结果;由此公司可以拥有更多的资本,从而也就使其股票的价格有所上升。但由于用这些收益进行有利可图的投资有赖于股东对经理部门能力的信任,所以股票价格的上扬也不可能是留置收益的全值。这大概就是股份固定的共同基金(closed-end

mutual

fund,这种公司的股东无权取得补偿)通常以其持有的股票的市场价格的贴现出售股票的原因。我们可以回想一下对分红这种降低代理成本方法的讨论(14.6)。然而,收益留置是一种利用资本收益和普通收入间税费差异的选择方法,这意味着税费差异会鼓励我们前面刚提及的低效率行为。它还会引导投资者们以取得资本收益的活动(如房地产投资)代替取得普通收入但却在生产效率上与上述活动相同或更高的活动。

在此,有一种特别有力的经济理由反对对代表真实资本增值的资本收益(不论是否实现,不论征多少)课税。我们可以比较一下两种情况:在第一种情况下,公司股票价格依公司税后留置收益数而上升。在另一种情况下,由于公司已意外地发现了很有价值的矿产资源,所以其股票价格就上升了。在第二种情况下,由股票价格增值而产生的资本收益来源于未来收益的资本化,这将依其所得征税;在第一种情况下,增值来源于以往收益的积累。由于企业所得税的存在,以上两种情况都产生了多重课税(multiple

taxation)问题,但第二种情况实际上是一种三重课税:资本收益税、公司取得收益时的法人所得税、任何收益作为红利分配时所征收的个人所得税。

为了消除任何资本收益偏好的残余,而在有些情况下(什么情况?)要对末实现的增值(unrealized

appreciation)进行征税是一回事;为了达到这一目的而设计一套可行的制度却又是另一回事。在资本资产为股票的情况下,要努力做到的只是既对公司留置收益作为股东收入征税,又对以红利支付给股东的收益征税。但除了以下基本观点外,这一方案面临着许多难以克服的困难:在股东直接控制之外的货币不是(或至少不完全是)他们的收入;尤其是在公司收益必须在各种不同类型的有价证券间进行划归时。虽然对未实现的增值(例如,股票市场价格的增值)征税不会遇到这些问题(为什么?),但也会遇到其他一些同样严重的问题。纳税人难以预测其税务责任。流动性问题往往会使纳税人出售其证券和其他财产以缴纳未实现增值的税收。我们不得不对法人所得税进行全面的反思(为什么?)。

最后,只依实现的增值征税(这在实质上就允许纳税人在延迟期内免纳利息税)的主要优势大概也为这一事实所抵消了,即最后被课税的许多增值可能是由通货膨胀引起的虚幻增值(phantom

appreciation)。有一个例子可以说明这两种力量的作用。假设某类风险适度的证券的实际利息率为5%,通货膨胀率为3%,从而其市场利息率就为8%。成本为1万美元的债券在十年后本息(每年计复利)相加应为21,589美元。如果那时出售,而资本收益税为25%,那么税收就是2,897美元。除去通货膨胀,其增值就为6,289美元,而其税后增值就剩下3,392美元了。如果通货膨胀率为零,市场利息率为5%,那么税收就为1,572美元,而债券持有人的税后净增值就为4,717美元。这一增值量高于通货膨胀情况下的增值量。这表明,在通货膨胀情况下,被征税的某些增值确实是由通货膨胀造成的虚幻增值。

但是,由于债券持有人可以延迟纳税,所以他就可以赚一些收入的利息,而如果不这样做,他就不得不将它们以税收的形式缴纳。如果他每年取得800(1万美元的8%)美元的利息,依此他要缴纳该数25%的年税,那么他的税后收入就是6%。同样的比率,如果计复利,那么就可达到7,908美元,而其实际税后收入为

8,

692美元[0.75×(21,589-10,000)]税收延迟时间越长,虚幻增值的税额就越大;但同时,由于纳税人可以拖延支付税款,所以他赚得的利息额也就越高。

17.10累进原则

如果每人依其收入的一定百分比纳税,那么这种所得税就是一种比例税制。一旦税率随着纳税人收入的增长而增长——即为累进税制——那么就会产生严重的管理问题。其中之一就是时间选择问题。依比例税制(proportional

tax),第一年赚1万美元、第二年又赚10万美元的人与两年中每年赚5.5万美元的人所缴纳的总税额是一样的。但在累进所得税制度(progressiveincome

tax)下,第一个人就要比第二个人缴纳更多的税金。由此,为了避免消极效应(什么消极效应?),我们就完全有必要对年度间收入的税收平均作出规定。1986年的税收改革法(theTaxation

Reform Act)废除了所得税平均法,但作为总体改革的一个部分,它通过将对最高收入的边际所得税率降至28%而在废除累进原则方面走得很远。

对累进税制[更准确地说,是对由累进税制所表示的高边际税(这意味着什么?)]最为通常的反对意见是,它增加了相对于闲暇代价的工作代价,从而会导致一种用闲暇代替工作的低效率状况。但这种替代可以通过收入效应而得以抵消。如果闲暇是一种“较高级的物品(superior

good)”——随着某人收入的增加,其闲暇消费也将有所增加——那么,对纳税人而言,高边际税率和累进税制的结合就会因减少其实际(即税后)收入而降低其闲暇的价值(而它所减少的数量要高于它所减少的相对于他工作成本的闲暇成本)。(当然,当边际税率越接近100%时,收入效应就越不可能等于或超过替代效应。)这一观点同时表明,在联邦所得税中增加个人免税额也会像递减税率一样降低人们的工作积极性。由于它对高边际税阶层的人们所减除的应税收入多于低边际税阶层的人们,所以它呈递减趋势。由于边际税率不受影响,它在不减少相对于闲暇代价的工作代价的情况下增加了纳税人的福利,所以它又降低了人们的工作积极性。

即使我们先不谈收入效应,累进税减少的工作量仍是不明确的。因为如果总税收不变,那么有些纳税人在累进所得税制下的边际税率就会比比例税制下的低。这些低税率对促进工作积极性的作用会大于高边际税率对其他纳税人的消极作用。但假如收入最高的纳税人是社会中最有生产能力的工作人员,那么累进税制的消极作用就不会由低边际税率对收入较低的纳税人的激励作用所抵消。

这种有关累进税对工作激励影响的谈论是略有误导性的,因为它好像意味着工作比休闲更具生产率。但在原则上并非如此。重要的是对工作的定价并没有高到(以很高的边际税率)使无效率的休闲得以消除。

累进所得税将冒险量减至最佳水平以下。有些高收入中有很大部分是对风险的补偿。一旦产生危险,收入就很低了。假设在一作曲团体(10人)中有一人在一年中作曲赚了10万美元,而其他9人却一无所获。虽然这一团体的平均收入是极其有限的,但对其课征的所得税税率却要比每一作曲者赚1万美元的情况下高得多。

阻止冒险会使家庭间的收入永远不平等。也许,除了鼓励冒险之外,我们没有更有效的方法可以促成收入变动(有上升也有下降)。冒险而失败的富人会以贫困化而告终;而冒险成功的穷人会以富裕化而告终。也许这就是极端累进税制在中庸的美国人中不很受欢迎的缘故。但我们又要谨慎地作出效率的推论。比例所得税可能会被看作是对冒险的补贴,因为它允许损失冲抵收入。在那种情况下,税收就降低了由有风险的事业所产生的结果方差。如果冒险者成功,他会取得较少的税后收入;如果他不成功,又可能损失较少的税后收入。所以,相对不重视所得税的国家和征收很高累进税的国家都可能在阻止冒险并由此而降低社会变动。

高累进率所得税制的其他社会成本是偷漏税所需要的大量法律和会计费用。如果5万美元以上收入的边际税率为90%,那么收入为20万美元的人就可能愿意最多花13.5万美元以避免对其超过5万美元的15万美元收入支付任何税收。而且这种支出所消耗的资源——就像垄断化所遭致的成本一样——是被浪费掉而不会产生任何生产率的。但是,这一分析为极高累进税制的收入效应复杂化了:只要税收制度至少部分有效,那么高收入的人就会在偷漏上少花些钱。但这一效应在某种程度上却为以下事实所抵消了:逃税成本在征税时是可以扣减的,和由于逃税开支会产生(税后)收入,所以纳税人会为此借钱融资。

高边际税率所产生的寻找偷漏税方法的激励也许能解释许多精巧的漏洞,高收入纳税人利用这些漏洞逃避了本应交付的高累进税。这些漏洞扭曲了工作和投资的形式(你能设想一些例证吗?)。虽然漏洞会破坏累进税制从富人向穷人进行重新分配的目的,但它确实减少了前者的实际收入。不仅富人偷漏税的法律和会计费用减少了他们的实际收入,而且许多逃税收入所产生的微利也这样。富有纳税人之间的竞争已使免税州和市的债券利率远远低于市场利率(即具有不享有免税这种相关风险的证券的利率)。考虑到税收因素而要将较大部分(与不考虑时相比较)收入捐予慈善业的个人所取得的效用,要比没有高边际所得税率情况下所取得的效用低。因此,虽然从富人向穷人的重新分配可能并没有完成,但实际收入的不平等却降低了。但仍不明白的是,除非社会中的人们满怀妒忌,否则我们还能从此得到什么呢?税收扣减只可能是短期的(解释为什么?)。

累进税制的一种作用是,当它被作为一种旨在通过将更多的收入(或其他也依累进率征税)推入更高税率等级中从而使政府岁入的增加高于通货膨胀的增长以最终消除通货膨胀的政策时,它就增加了通货膨胀的政治吸引力(为什么?)。这样,通货膨胀就成了一种政府不提高税率或不改变现存有效税法就能增加其实际岁入的方法。也有人认为,由于累进税制允许全体公民将税负转到收入较高的少数人身上,所以它特别容易被滥用。但除我们前面提及的冒险观点之外,穷人将税负转向富人的实际能力受到三方面的限制:(1)那些试图在某天成为富人的穷人不会支持累进率极高的所得税,尤其是因为所得税制度对初步富裕的人待遇不公;(2)由于穷人受益于勤劳富人(或想成为富人的人)的生产能力,所以穷人也不会愿意接受一种必然会伤害工作激励的税收方法(至少在累进率的某一程度上是这样的);(3)简单多数的赞成票往往决定不了公共政策(参见19.3)。

到目前为止,我们一直将注意力集中于对票进税制的反对意见,那么赞成它的理由是什么呢?理由之一是假定富人从政府取得了更多的利益。像国防、警察、消防部门这样的政府性保护机构对富人要比对穷人更有价值,这是可得到论证的:被罪犯伤害的富人将比穷人遭受更大的收入损失。但是,在联邦、州和地方的预算中,越来越大的比例被用于使穷人受益的事业。在此,这种得益理论(benefits-received

rationale)就站不住脚了。而且,即使依比例所得税制,富人所承担的绝对税收责任仍要比穷人所承担的高得多。

我们可以从上一章清楚地看出,收入的边际效用递减原则也无法证明累进税制的合理性。至于是否可以依契约理论来为之辩护也还是个尚未定论的问题,而其理由就是它旨在使穷人福利最大化。可以相信的是,如果我们将比例税制(这可能比累进税制更能鼓励有效率的活动,并且管理成本也较低)和向低收入团体提供转让性支付结合起来可能会使穷人受益。即使工作在经济学意义上并不比休闲更有价值,仍有可能产生并非由行为人取得的收益。例如,工作产生应税所得,而休闲并不产生,从税收所取得的岁入可能被用于帮助穷人。比例税制也可只通过减少逃税收益而产生更多的税收收入。 |